Educación para la paz: una construcción transversal en la educación a partir de las interacciones dialógicas

Wilmer Harley Camargo Pozo1Trabajador social, especialista en Docencia Universitaria, estudiante de la maestría en Docencia de la Educación Superior, Universidad El Bosque. Contacto: wcamargop@unbosque.edu.co y Fabián Benavides Jiménez2Magíster en Estudios Literarios, docente e investigador, Universidad El Bosque. Contacto: fbenavides@unbosque.edu.co

Resumen

Los procesos educativos orientados a la construcción de una cultura de paz llevan a reflexionar sobre los diferentes elementos que estructuran la educación para la paz, dentro de estos el concepto de paz, las interacciones socioeducativas entre educadores y educandos y el alcance de dichos procesos. Con base en lo anterior, surge el presente artículo como resultado del proyecto de investigación “Educación para la paz: Construcción de la cultura de paz (paz neutra) desde la interacción docente-estudiante”, con el cual se buscó identificar cómo se da dicha cultura a partir de las interacciones socioeducativas desarrolladas entre docentes y estudiantes en las instituciones de educación básica en Bogotá. Con esta apuesta investigativa, desarrollada bajo un modelo fenomenológico, en la cual participaron los estudiantes de grado décimo y la docente de la cátedra de ciencias sociales de un colegio público de Bogotá, el concepto de paz se entiende como una convivencia social que ayuda a resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto; del mismo modo, se reconocen las interacciones socioeducativas dialógicas como unas estrategias pedagógico-comunicativas que promueven los valores propios de la cultura de paz. Así pues, la educación para la paz se convierte en una apuesta educativa transversal focalizada en las interacciones socio-educativas basadas en el diálogo, el respeto y el reconocimiento del otro.

Palabras clave: paz, cultura de paz, educación para la paz, interacción social.

Introducción

La Ley 1732 de 2014, en Colombia, reguló la Cátedra de Paz, la cual busca “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general…” (Decreto 1038 de 2015, art. 2°). Empero, dichas apuestas son instrumentalizadas, pues se limitan a la enseñanza de unos contenidos desligados de las realidades de los educandos. De acuerdo con Ramos Pérez (2003), la polisemia, propia de los elementos que componen la Educación para la Paz (ep) tomados de forma independiente, complejiza su desarrollo, por lo que se sugiere integrar los factores que hacen parte de los procesos educativos, entre estos las interacciones socioeducativas (ise) entre docentes y estudiantes, en los que se reflejan los actos comunicativos que aportan u obstruyen la construcción de una cultura de paz (cp). Entonces, el presente artículo describe las formas como se da la cultura de paz a partir de las interacciones socioeducativas desarrolladas entre docentes y estudiantes de educación media en un colegio público de Bogotá. En este orden de ideas, se presenta el planteamiento del marco teórico en el cual se definen la “paz neutra”, las “interacciones socioeducativas” y la “educación para la paz”; posteriormente se describe el diseño metodológico y finalmente se analizan y discuten los resultados obtenidos por los participantes en contraste con algunos planteamientos teóricos.

Marco teórico

La paz neutra

Al existir ciertas maneras de concebir el concepto de paz, es indispensable reconocer sus formas de abordaje. Jiménez Bautista (2014) postula la idea de una “paz neutra”, la cual se desarrolla neutralizando la violencia cultural a partir de la comprensión de los conflictos y los fenómenos sociales desde un paradigma pacífico, luego es necesario tener presente que “la capacidad de neutralizar la violencia cultural y/o simbólica la determina la paz neutra que constituye una propuesta ambiciosa que pretende actuar desde el diálogo, la búsqueda de consensos y la educación integral y neutral” (p. 49). Por tanto, el desarrollo de la paz neutra se da desde unos procesos sociales y educativos sobre los cuales se promueven prácticas dialógicas que propician dinámicas cotidianas propias de la CP para analizar y resolver los conflictos, en la que se manifiesta la participación colectiva, el respeto y el consenso.

En este sentido, desde la paz neutra se viven, se comprenden y se resuelven los conflictos, basados en unas prácticas pacíficas que permiten construir acuerdos, haciendo de esta un ejercicio vivencial (Guijarro, 2018). De este modo, la paz resulta ser una construcción social que busca neutralizar la violencia cultural a partir de la comprensión del conflicto como un fenómeno social propio de las convivencias, el cual se analiza y se resuelve a partir de un paradigma pacífico y unas prácticas que promuevan el diálogo, la participación colectiva, el respeto y la consolidación de acuerdos.

Imposición y diálogo: una tensión constante en la escuela

Es habitual pensar en la educación como un proceso de memorización; sin embargo, los procesos educativos y “la práctica de la enseñanza […] no debe comprender solo conceptos operativos” (Zuluaga et al., 2013, p. 97) puesto que existen otros factores que hacen parte de los procesos pedagógicos, como la relación docente-estudiante, de la cual Artavia Granados (2005) y Escobar Medina (2015) acotan que al comprender dicha interacción, podemos reconocer el desarrollo de las competencias educativas en los estudiantes y, de esta manera, se comprende y se motiva la experiencia del educando para mejorar los procesos educativos.

Por otra parte, Freire (2005) plantea dos constructos que emanan en las relaciones educativas, una ligada a lo bancario y a la otra a lo dialógico. En la primera “la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita” (Freire, 2005, p. 78); en la segunda, la “dialogicidad” se refiere a un proceso educativo basado en unos principios que permiten la manifestación auténtica del diálogo, como lo son el amor, la fe en el hombre, la confianza y el pensamiento crítico (Freire, 2005). Entonces, para el educador dialógico, el desarrollo temático aborda las realidades propias de educador y educandos, haciendo de este un consenso; por tanto, mientras que el docente investigue el pensar del estudiante con él, más se educan juntos, y mientras más se eduquen juntos, más se continúa investigando (Velasco y De González, 2008).

La educación para la paz en el desarrollo de la paz neutra

Existen diferentes elementos indispensables para el desarrollo de la paz neutra, en este sentido “es un error olvidar que la educación es el instrumento más importante y necesario a la hora de formar seres humanos capaces de esforzarse en el ejercicio de la paz neutra” (Jiménez, 2014, p. 47), razón por la cual se hace prioritario el ejercicio de la educación para la constitución de la cp.

En este sentido, surge la ep como una apuesta para la construcción de la paz, luego dicha educación apunta a “la transformación de valores, dirigida a diferentes sectores y niveles educativos: pero, preponderantemente a la vida del día a día de la persona y la sociedad” (Hernández-Artega et al., 2017, p. 168); en esto se reconoce “la importancia de la comunicación en la educación, para neutralizar la violencia cultural” (Jiménez, 2014, p. 33). De esta manera, la ep se desarrolla transversalmente en todos los sectores sociales y los diferentes niveles educativos a partir de los actos comunicativos que generan dinámicas para la reconstrucción de valores y de prácticas cotidianas sobre los cuales desarrollar la paz (Real, 2012; Patiño, 2016). Así pues, la ep se establece como un medio para la construcción de la cp puesto que desde esta estrategia se buscan consolidar prácticas y valores en los diferentes sectores sociales que promuevan el ejercicio de la paz como una práctica del día a día.

Metodología

El presente estudio posee un enfoque cualitativo, pues pretende “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 358). Así, se realizó un proceso de indagación y recolección de información que permitiera comprender un fenómeno a partir de la interpretación que los sujetos de estudio le dan a este, acorde con su experiencia propia.

La recolección de la información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales, pues estos permiten “introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, p. 403) y conversar en un ambiente relajado e informal para analizar la interacción de los participantes y la construcción grupal de los significados que tienen sobre los temas desarrollados (Morgan, 2008 y Barbour, 2007, citados en Hernández et al., 2014, p. 409).

Los participantes fueron 15 estudiantes de grado décimo de un colegio público de Bogotá, se encuentran en un rango de edad entre los 14 y los 17 años; a su vez, se pudo contar con los aportes de la docente que dirige la cátedra de ciencias sociales en los grados décimo de la misma institución. De este modo se hizo una muestra seleccionada por conveniencia en la cual se determinaron los participantes según su interés en ser parte de este ejercicio investigativo y el acceso permitido por la institución.

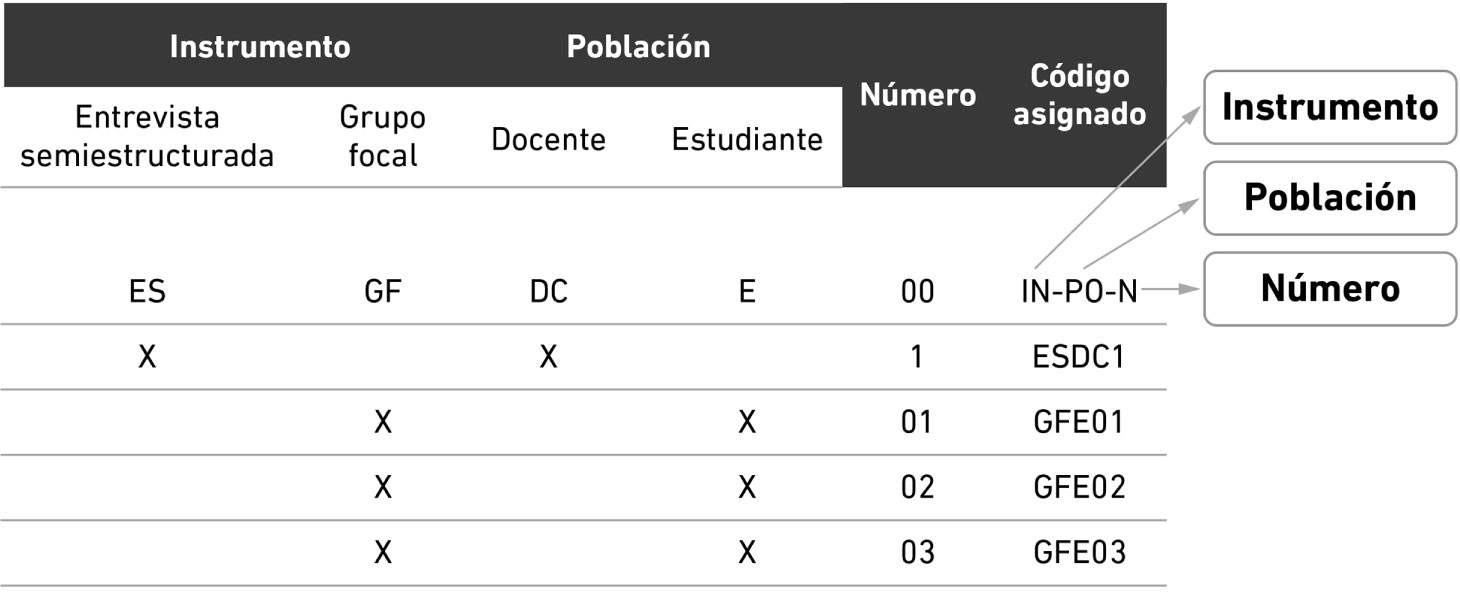

Finalmente, de acuerdo con las consideraciones éticas que son tenidas en cuenta dentro del ejercicio investigativo, se generaron códigos a los participantes, ya que se considera prioritario salvaguardar la identidad e información de las personas que decidieron ser parte de esta apuesta investigativa.

Resultados

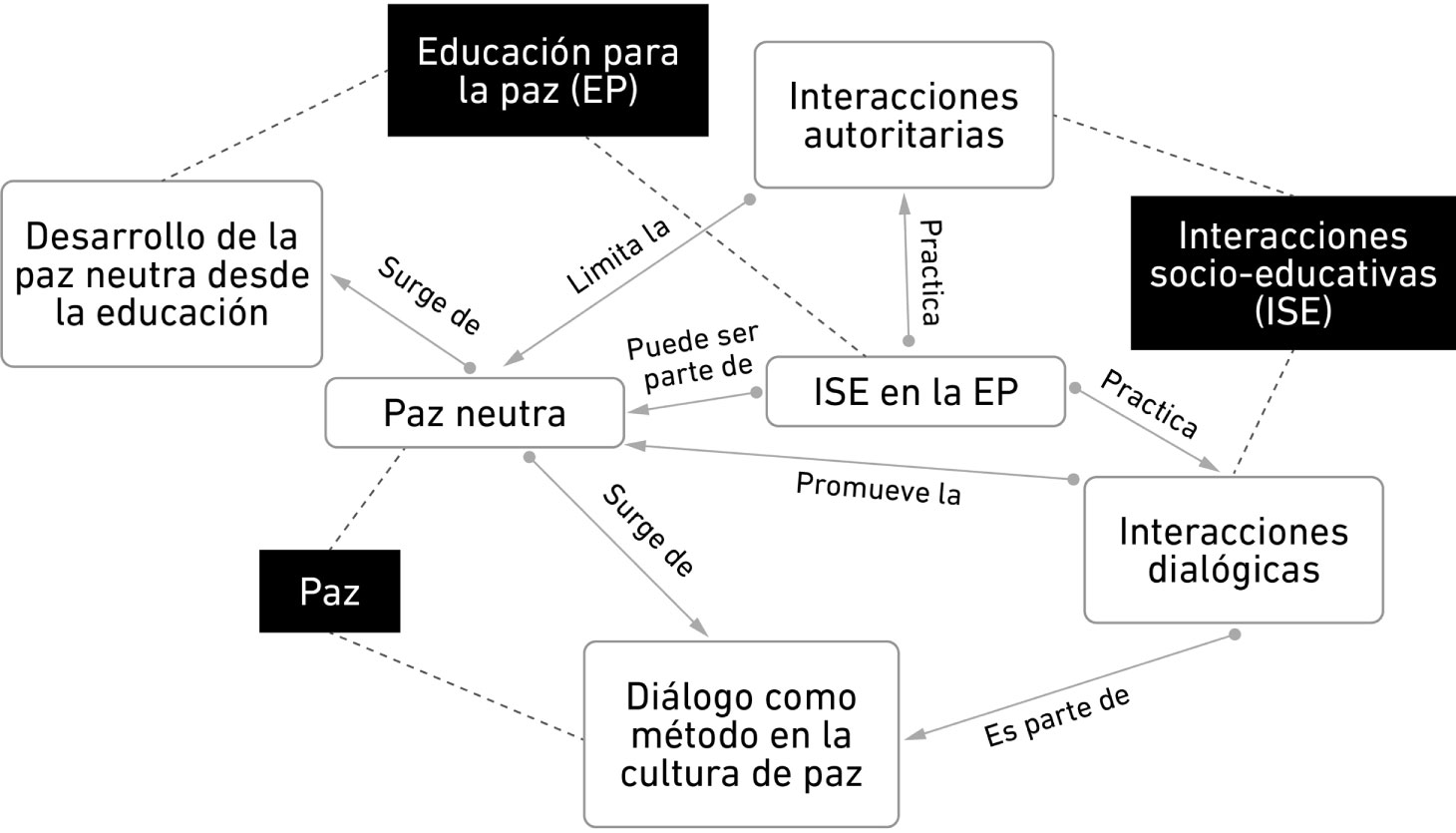

En primer lugar, se organizó la información a partir de una categorización mixta en la que se definieron las categorías de acuerdo con el planteamiento teórico y las subcategorías con base en los aportes de los participantes de la investigación. Una vez categorizados los datos, se procedió a triangular la información en una “matriz de vaciado de datos”, con lo cual se llegó al análisis representado en la figura 1. Así pues, en este apartado se muestran los resultados que permiten identificar las interpretaciones de los participantes sobre el “concepto de paz”, así como describir las “Interacciones Socioeducativas en la formación” que permiten la “transversalidad de la educación para la paz”.

Figura 1. Diagrama de análisis sobre la ep y las ise.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con las consideraciones éticas que son tenidas en cuenta dentro del ejercicio investigativo, se generaron códigos a la participación de los sujetos de investigación del modo representado en la tabla 1, puesto que se considera prioritario salvaguardar la identidad e información de las personas que decidieron ser parte de esta apuesta investigativa.

Tabla 1. Códigos de los participantes

Fuente: elaboración propia.

Concepto de paz

La noción de paz suele tener diferentes interpretaciones, lo cual complejiza su definición; con esta claridad, los participantes la refieren como “una forma de convivencia social, donde hay un mutuo respeto” (esdc1), y esto se ratifica cuando se enuncia “la paz es un respeto hacia las personas que nos rodean” (gfe12). En este sentido, Jiménez (2014) plantea que la paz se desarrolla cuando los sujetos comprenden los conflictos desde un paradigma pacífico. Sin embargo, cabe resaltar que según algunos participantes, la paz se promueve en la escuela también a partir de reglas para la buena convivencia “puesto que acá a los estudiantes se les ha inculcado mucho lo que es el valor del respeto y los valores en general” (esdc1); esto se reafirma cuando gfe01 expresa que: “los colegios se rigen por unas normas […] para que haya paz, para que haya una armonía y para que haya una convivencia”. En este sentido Jiménez (2014) define que “lo primero que necesita la paz neutra es la Educación” (p. 47), de manera que la educación juega un papel importante en la consolidación de una buena convivencia basada en valores como el respeto.

En consecuencia, el concepto de paz se entiende como la convivencia social en la cual el respeto hacia los otros es fundamental para neutralizar la violencia cultural; los conflictos sociales son comprendidos como algo propio de las interacciones desarrolladas en dicha convivencia, los cuales se resuelven desde un paradigma pacífico construido a partir de la educación.

Las interacciones socioeducativas en la formación

Las ISE son clave en los procesos de formación académicos, pues al reconocer la relación maestro-alumno como uno de los factores que repercuten en la calidad del aprendizaje y al comprender la experiencia del estudiantado sobre sus interacciones con el docente, podemos definir estrategias pedagógicas que fortalezcan los procesos de aprendizaje dirigidos a los educandos (Covarrubias y Piña, 2004; Mejía y Ávila, 2009).

Así pues, en los procesos educativos se evidencian unas “interacciones autoritarias” por parte de la docente quien no busca llegar al respeto por medio del consenso, sino que lo logra desde la exigencia y la imposición, por tal razón manifiesta que al “exigir respeto pues los estudiantes dan respeto” (esdc1). Estas dinámicas generan relaciones conflictivas llevando a sus estudiantes a enunciar que “la profesora piensa que toda gira al lado de ella y no le importamos nosotros” (gfe09). Sobre lo anterior, Freire (2005) establece que en la educación bancaria “no se concilian el educador y los educandos, rechaza este compañerismo” (p. 84), sugiriendo que desde la educación no podemos llegar a los educandos imponiendo un modelo de “buen hombre” en un programa sobre el cual los docentes organizan el contenido, imponiendo los valores y las prácticas que permiten una buena convivencia social. Por otro lado, los participantes se refieren a las “interacciones dialógicas” y su desarrollo en los espacios educativos, sobre lo cual esdc1 expresa que “ellos están acostumbrados que mediante el diálogo, y a partir del respeto, cada uno es escuchado de acuerdo a su posición”. De la misma forma, cuando los estudiantes hablan de las relaciones dialógicas afirman que es bueno cuando pueden establecer conversaciones con sus profesores y esto los hace sentir apoyados. De tal manera, se comenta que la relación con algunos de sus docentes “es buena porque los profesores hablan con uno; […] si hay un problema, ellos tratan de ver a fondo qué solución puedan dar” (gfe11), y en esta línea gfe12 comparte que las clases son “muy severas […] porque las clases con él son muy didácticas, él nos aporta mucho los conocimientos que nosotros tenemos”. Sobre estas dinámicas, Freire (2005) expresa que “para el educador humanista o el revolucionario auténtico, la incidencia de la acción es la realidad que debe ser transformada por ellos con los otros hombres y no los hombres en sí” (p. 114), lo cual se identifica con la postura de Covarrubias y Piña (2014), quienes plantean que las características que esperarían los estudiantes del docente mejorarían la práctica educativa, ya que de esta manera se condiciona una mayor interacción entre el profesor y los alumnos, en la cual el estudiante pasa a ser un agente activo que contribuye al desarrollo de su formación.

Concluyendo, podemos identificar que en los procesos educativos se generan dos tipos de ise: unas autoritarias, en las que se imponen unos valores y se prioriza la enseñanza y evaluación de conceptos adquiridos por los estudiantes. En esta interacción las relaciones desarrolladas tienden a ser conflictivas, pues en estas prácticas, propias de la educación “bancaria”, los estudiantes no son escuchados ni tenidos en cuenta en los procesos formativos. Por otra parte, en las dialógicas, que motivan la participación estudiantil, se escucha y se comparten las ideas y los pensamientos basados en el diálogo, generando relaciones positivas entre los actores de la institución, motivando al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje.

Transversalidad de la educación para la paz

Ineludiblemente, la educación integral es uno de los elementos necesarios para el desarrollo de la paz, puesto que “es un error olvidar que la educación es el instrumento más importante y necesario a la hora de formar seres humanos capaces de esforzarse en el ejercicio de la paz neutra” (Jiménez, 2014, p. 47), a lo cual la docente expresa que “esta cultura de paz se fomenta desde el aula de clase, lógicamente en el patio, no solo en el curso, sino con todos los estudiantes” (esdc1). Sobre esto, añade un estudiante que para desarrollar la cp “más que unas normas y unas reglas, serían principios que nos enseñan desde la casa […] valores también” (gfe05). Esto se articula con lo dicho por Hernández et al. (2017), cuando plantea que la ep busca la transformación en valores en los diferentes niveles y sectores sociales incluyendo a la familia.

Respecto a las interacciones socioeducativas y su impacto en el constructo de la paz, se evidencia una postura de los estudiantes sobre las interacciones autoritarias al expresar que “la profesora se estresa por las cosas, y uno le habla y no se deja hablar, entonces se vuelve un ambiente pesado con ella” (gfe13). En este sentido, desde la interacción autoritaria con la docente “no se da un ambiente de paz […] porque […] ya no hay esa parte de la profesora hacia los estudiantes” (gfe12), comprendiendo que las interacciones autoritarias obstruyen la consolidación de una cp.

Por otro lado, se relaciona el impacto de las interacciones dialógicas en los procesos de ep, pues según la docente “esta cultura de paz se fomenta desde el aula de clase […] siempre mediante el diálogo, entonces evitaríamos que se den roces porque ellos están acostumbrados a escucharse unos con otros” (esdc1). De esta manera, los estudiantes mencionan a otros docentes con quienes “se fomenta la paz de una manera muy severa […] porque como lo decía, él interactúa mucho con nosotros, y él se deja hablar y él también habla” (gfe12). Acorde con lo anterior, se estipula que en la construcción de la cp, “lo principal de un docente y el estudiante creo que es el diálogo, el poder uno comunicarse porque realmente se debería enseñar […] que debemos ser seres amorosos” (gfe14). De este modo, los estudiantes manifiestan que el docente que promueve la cp debe ser “una persona que nos tenga confianza y que nos hable” (gfe15). Así pues, Jiménez (2014) señala “la importancia de la comunicación en la educación, para neutralizar la violencia cultural […]. La educación sería entonces el lugar decisivo de su cruce” (p. 33), entendiendo así que el diálogo en la educación es un elemento indispensable para el desarrollo de la paz neutra.

Basado en lo anterior, podemos comprender que desde la educación se desarrollan ise autoritarias y dialógicas. En las primeras interacciones se obstruye la consolidación de la cp al limitar la construcción de consensos entre docentes y estudiantes para resolver los conflictos; mientras que en el segundo tipo de interacciones se promueve la cp, ya que desde estos actos comunicativos los conflictos se reconocen como algo propio del contexto educativo, los cuales se resuelven mediante el diálogo, generando así una convivencia social en la que se practican valores como el respeto, y que trasciende del aula hacia otros sectores, haciendo de la ep una práctica transversal en las interacciones dialógicas que se dan entre los actores del ámbito educativo.

Conclusiones

Se pudo determinar cómo se da la cultura de paz a partir de las interacciones socioeducativas desarrolladas entre docentes y estudiantes desde la educación media en la asignatura de ciencias sociales, para lo cual fue fundamental reconocer los significados que tienen los participantes sobre el concepto de paz, así como describir las formas en las cuales se desarrollan las ise y comprender su impacto en los procesos de educación para la paz.

En este sentido, se reconoce en los participantes una definición clara sobre la paz, la cual se comprende como una convivencia social en la que se reconocen y se resuelven los conflictos mediante las prácticas dialógicas y los valores como el respeto, sobre los cuales se aceptan las diferentes posturas y se construyen acuerdos, promoviendo así una cp.

Igualmente, en los espacios educativos se identifican dos tipos de ise, las cuales repercuten en la ep. Así pues, se reconocen unas ise autoritarias en las que los docentes definen estrategias pedagógico-comunicativas que imponen valores y contenidos a los estudiantes, desconociendo el aporte del estudiantado sobre los constructos de dichos ejercicios. De este modo se desarrollan relaciones que obstruyen la consolidación de una cp puesto que los educandos se desmotivan en su aprendizaje y asumen las prácticas autoritarias del educador como una agresión, pues el maestro no permite llegar a acuerdos. Por otro lado, los participantes describen unas ise dialógicas mediante las cuales los educadores y educandos, mancomunadamente, establecen estrategias pedagógicos-comunicativas que fomentan y hacen prácticos los ejercicios y valores propios de la cp como lo son el respeto y el diálogo. En este sentido, se evidencia que las ise dialógicas son fundamentales para lograr los objetivos de la ep puesto que mediante estas prácticas se posibilita la resolución de los conflictos y la construcción de acuerdos por medio del diálogo y el respeto hacia el otro.

Acorde con lo anterior, se identificó que a través de las ise basadas en el diálogo, la ep se convierte en un proyecto transversal de la educación puesto que los docentes, independientemente de sus área de experticia, aportan desde su ejercicio pedagógico a la construcción de la cp, enfocando su relación con los estudiantes mediante las prácticas dialógicas y los valores como el respeto, de manera que los estudiantes se sientan reconocidos y motivados en su proceso de aprendizaje, fomentando ambientes educativos propios de la paz neutra que son replicados por los educandos en diferentes contextos como el patio, la familia o la calle.

A manera de cierre, es imperativo estudiar esta realidad en otras instituciones educativas de Bogotá, en otras regiones del país, así como en otros niveles de la educación formal y no formal. Finalmente, al reconocer que los docentes son fundamentales en la promoción de la cp en su ejercicio pedagógico basado en el diálogo, es necesario formar a los educadores en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje que promuevan las prácticas propias de la cp con los estudiantes desde sus ise.

Referencias

Artavia-Granados, J. M. (2005). Interacciones personales entre docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 5(2), 1-19. https://bit.ly/2CbJXbZ

Covarrubias-Papahiu, P. y Piña Robledo, M. M. (2004). La interacción maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 34(1), 47-84. https://search.proquest.com/docview/2203088895

Decreto 1038. Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz. Mayo 25 de 2015. DO. N.° 49522.

Escobar-Medina, M. B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 8. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499006

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo xxi Editores.

Guijarro, B. M. (2018). La paz neutra: equilibrios en las fronteras de lo posible y lo imposible. Revista de Cultura de paz, 2, 69-83.

Hernández-Artega, I., Luna Hernández, J. A. y Cadena Chala, M. C. (2017). Cultura de paz: Una construcción educativa aporte teórico. Revista Histórica de la Educación Latinoamericana, 19(28), 149-172. https://bit.ly/2WDYrLe

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la investigación. Interamericana Editores.

Jiménez-Bautista, F. (2014). Paz neutra: una ilustración del concepto. Revista de Paz y Conflictos, 7, 19-52. https://bit.ly/325vkBi

Ley 1732. Por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país. Septiembre 10 de 2014. DO. N.° 43261.

Mejía-Custodio, A. y Ávila Meléndez, L. A. (2009). Relaciones sociales e interacción en el aula en secundaria. Revista mexicana de investigación educativa, 14(41), 485-513.

Patiño, J. K. J. (2016). Cátedra de la paz: un compromiso con la educación en derechos humanos. Nova et Vétera, 25, 87-98.

Ramos-Pérez, M. E. (2003). El desarrollo de la educación por la paz: un camino de obstáculos y oportunidades. Educación xx1, 6, 129-146. doi:10.5944/educxx1.6.0.355

Real, C. N. M. (2012). La educación para la paz como eje transversal en el nivel medio superior. Ra Ximhai, 8(2), 71-91.

Velasco, J. y De González, L. (2008). Sobre la teoría de la educación dialógica. Educere, 12(42), 461-470. https://bit.ly/33pVdO5

Zuluaga, O. L., Echeverry, A., Martínez, A., Restrepo, S. y Quiceno, H. (2013). Educación y pedagogía: una diferencia necesaria. Educación y Cultura, 100, 94-99. https://bit.ly/339GqXu