Por: FERNANDO CABALLERO | PALENCIA |El Norte de Castilla.es

El profesor Roberto Zarate asegura que hay evidencias de los éxitos de la recuperación de los pacientes.

Por: FERNANDO CABALLERO | PALENCIA |El Norte de Castilla.es

El profesor Roberto Zarate asegura que hay evidencias de los éxitos de la recuperación de los pacientes.

La vida de un árbol, la buena vida de un árbol.

Un árbol tiene raíces tronco y ramas,

crece con las ramificaciones,

unas llevan a otras,

hay raíces en las profundidades,

hay renovación de las hojas,

hay hojas secas y verdes.

La salud de un árbol no está determinada por la ausencia de su follaje

su bienestar puede estar en perder las hojas,

revitalizarse ayuda la producción de frutos.

La vida buena de un árbol representada en su tronco, en este sus marcas, con el pasar de la vida, con sus cicatrices.

Síguenos para encontrar la salud mental en el árbol de la vida buena

Por: Semna | Semana.com

El psiquiatra Hernán Santacruz, profesor emérito de la universidad Javeriana y miembro del grupo de atención siquiátrica y psicosocial en desastres, señala por qué es tan importante la recuperación psicológica de las víctimas después de tragedias como la de Mocoa.

SEMANA: ¿Qué efecto deja en los sobrevivientes una catástrofe de estas proporciones?

Hernán Santacruz: El primer efecto es estrés agudo que se caracteriza por un estado hiperalerta con una gran ansiedad, insomnio y en el que se pueden producir momentos de agitación desordenada o conductas riesgosas. Otros, sin embargo, hacen episodios de quietud absoluta, de parálisis, que dura unas horas o unos días. La gente se queda como pasmada. Esta fase de estrés agudo se describe hasta las 4 semanas. Luego de este tiempo, la mitad se recuperan completamente.

Puede leer: La horrible noche no cesa en Mocoa

SEMANA: ¿No todos sufren del mismo modo?

H.S.: De 100 personas que viven un impacto como el de Mocoa 50 están bien y 50 hacen estrés agudo y de estas últimas la mitad desarrolla trastorno de estrés postraumático, una condición que se define por un estado constante de ansiedad, insomnio o pesadillas en las que reviven una y otra vez los momentos más aterradores de la experiencia. También se caracteriza por pérdida de apetito y crisis de pánico que se pueden desencadenar cuando cualquier evento les recuerda la tragedia que vivieron.

SEMANA: ¿Cómo se alivia esta condición?

H.S.: Este estado, con tratamiento y sin tratamiento, va a resolverse en los primeros seis meses pero 12 por ciento de la población inicialmente afectada quedará con estrés postraumático crónico. Esos son los que tienen estrés postraumático en los siguientes seis meses al desastre.

Le recomendamos: Mocoa: ¿Furia de la naturaleza?

SEMANA: ¿Qué hace que estas personas no se curen?

H. S.: Se ha observado en las tragedias de Armero y Armenia que una cosa que agrava mucho y que empeora el pronóstico de estas personas es vivir durante periodos muy prolongados en campamentos, en sitios de damnificados, que son planteados inicialmente por corto plazo y se vuelven sitios de permanencia por años. Hay que evitar que se queden en esos sitios más de seis meses. Idealmente lo que se debe buscar es que toda la gente que perdió sus casas se aloje con familiares y amigos y se una a personas de su cercanía. El alojamiento en campamentos hace mucho daño, sobretodo a los jóvenes, porque se pierde el sistema de control sociales que las comunidades siempre tienen.

SEMANA: ¿Cuál es el momento crítico para iniciar la atención?

H.S.: La gente de Mocoa va a necesitar ayuda en las próximas tres o cuatro semanas y esa ayuda no debe limitarse a los fármacos. Una vez se subsana el cobijo y la comida, las víctimas deben recibir consulta psicológica de manera grupal, porque hacerla individual es muy difícil. Lo ideal es trabajar en grupos por una hora y media. Cabe agregar que quienes han sido victimas son los más pobres del pueblo, son sujetos desplazados de áreas de conflicto y entonces ya vienen vulnerados. Van a requerir ayuda más intensa porque ya vienen de estar mal desde hace mucho tiempo.

Le recomendamos: Sábado negro en Mocoa

SEMANA: ¿Es conveniente aliviar estos síntomas iniciales con medicamentos?

H. S.: Desde lo farmacológico debe evitarse usar los tranquilizantes conocidos como benzodiazapinas. Se tienden a usar pero estos medicamentos impiden la recuperación. En general es mas útil bajar al ansiedad con otras drogas como propanolol o antidepresivos de efectos sedantes, en dosis bajas.

SEMANA: ¿Cómo es el manejo con los niños?

H.S: Los niños que se quedan sin papas y aislados deberían merecer la atención primordial. Deben ser cuidados, protegidos y se debe iniciar la búsqueda de los adultos. Eso pasa en los primeros días de confusión inicial. Esperemos que algunos de ellos, ojalá pocos, queden perdidos.

SEMANA:¿Recomienda algunos primeros auxilios mentales para las víctimas?

H.S.: Todos los socorristas están capacitados para dar auxilios psicológicos a las víctimas y el primero es resguardar la vida de los sobrevivientes y resolver sus necesidades básicas de abrigo, hidratación, techo. Obviamente hay que evitar decirles ‘usted viera como están los demás’ o cosas así. Se debe procurar escuchar y siempre tener abierto un contacto para que la víctima sepa a donde dirigirse.

SEMANA: ¿Por qué es tan importante atender este tema desde la perspectiva psicológica?

H.S.: Porque mientras más gente reciba ayuda en las primeras semanas habrá menos estrés postraumático en los meses siguientes, y por lo tanto menos crónicos habrá.

SEMANA: ¿Qué pasa si no se tratan bien estos casos?

H.S.: Lo grave es que deja secuelas. Aquellas que lo necesitan y no se tratan pueden tener más tarde sintomatología depresiva. En Armenia, por ejemplo, algunos se volvieron drogadictos o alcohólicos sin antes haber padecido esas patologías

SEMANA: Cómo lidiar no solo con la pérdida de seres queridos sino de todo lo material?

H.S.: Son duelos múltiples y especialmente complicados porque el impacto del evento fue sorpresivo. La intensidad y la duración son los dos elementos que marcan el trauma. Esto no había pasado allá en Mocoa y fue una tragedia brusca y el elemento de lo inesperado es un factor crucial en el trauma. La avalancha aparece y dura 4 a 6 horas, pone en peligro la vida de los que viven allí y ocurre de noche. Si esto pasa de día sería diferente.

SEMANA: ¿En Colombia sabemos atender estas catástrofes?

H.S.: De todas las tragedias hemos aprendido muchísimo y por eso ya muchos de la tragedia de Mocoa están en Neiva y Pasto. Hemos observado que quienes han tenido lesiones físicas están menos mal psicológicamente que los que están sanos. A los heridos les cambia el destino de la angustia. Es como si la herida los protegiera. Además están siendo apoyados inmediatamente con enfermeras y médicos y protegidos o acunados por la gente que se ocupa de ellos. Los indemnes están más vulnerables al daño síquico.

Puede leer: “Mocoa quedará mejor que antes”: Santos

SEMANA: ¿Cuánto pueden durar los traumas?

H.S.: El estrés postraumático crónico, el que se prolonga más de seis meses, puede durar toda la vida. Aún hay gente en Armero que tiene reacciones catastróficas cuando se va la luz porque allá se fue la luz antes de la avalancha. Y son sobrevivientes de hace 30 años que se asustan y hace reacción de terror por el simple hecho de que se vaya la luz; les revive el evento que los marcó.

SEMANA: ¿Qué no se debe hacer?

H.S.: Hasta donde sea posible no separar las familias, que la víctima esté con los suyos, con conocidos y amigos. Observamos en la tragedia del río Paez que las redes de solidaridad comunitaria son más fuertes y sólidas entre los paeces y desde el comienzo el impacto sicológico allí fue más bajo que en Armero y en Armenia. Las poblaciones indígenas nuestras son más idóneas para soportar estas desagracias porque tienen un grado de solidaridad y acompañamiento mayor. Esos vínculos los protegen. En las ciudades todo eso se destruye.

Por: Gemma Tarafa/Sara Berbel |El País

Las siglas VICA son el acrónimo de las características que, según personas expertas, conforman nuestra época: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un mundo cambiante, difícil de predecir, confuso y caótico, con múltiples significados. No es, sin duda, el contexto más fácil para desarrollarse en confianza y seguridad, dos condiciones que los seres humanos necesitamos para mantener una buena salud mental.

Las personas con trastornos mentales son las grandes invisibles en el mercado laboral. Su índice de inactividad no es comparable al de ningún otro colectivo en edad de trabajar. Su nivel de paro duplica el de la población general y, en consecuencia, se ven privadas de los beneficios que aporta el trabajo remunerado: autonomía y reconocimiento social. Por todo ello el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido poner en el centro las capacidades y aportaciones de estas personas a nuestra sociedad. Se trata de una cuestión de derechos fundamentales, pero también de una diferente configuración del nuevo modelo socioeconómico que estamos diseñando, un modelo en que las personas y sus talentos están en el centro. Hay estudios que cifran en un 5% la pérdida del PIB si no se les ofrece un trabajo de acuerdo con sus capacidades. Nuestra sociedad no se puede permitir ignorar el talento ni la riqueza personal y profesional que aportan. Siglos de prejuicios y miedos irracionales han instalado una barrera entre ellas y el mercado laboral que queremos contribuir a derribar.

Las personas con un trastorno mental no son, en general, consideradas como parte de la esfera pública. No suelen participar en la elección de los principios básicos de la sociedad y con frecuencia se ven excluidas de las elecciones políticas. En el ámbito laboral, la percepción social considera que difícilmente pueden promocionarse en un trabajo, apenas pueden acceder a cargos de decisión y se cree que contribuyen a generar tensiones o conflictos en el clima laboral. Se trata de una serie de prejuicios no contrastados que son producto del temor o el desconocimiento y que configuran un estigma muy difícil de eliminar. Acabar con el estigma es tan o más imprescindible que subsanar las discriminaciones económicas objetivas ya que no será posible una igualdad real mientras se mantengan en el imaginario colectivo unas percepciones tan negativas y alejadas de la realidad.

Por todos estos motivos desde el Comisionado de Salud se ha diseñado, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, el Plan de Salud Mental de Barcelona 2016-2022, que tiene la misión de promover, prevenir y mejorar la salud mental de la ciudadanía, con un presupuesto de 51,2 millones de euros.

En el mismo sentido, a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad se suma la Agencia de desarrollo económico y local del Ayuntamiento, Barcelona Activa, incorporando a su modelo de inserción laboral a las personas con trastorno mental. Queremos que cada persona que se encuentre en situación de desempleo sepa dónde dirigirse, dónde ser atendida, asesorada, formada (si fuera necesario) y acompañada para acceder a un lugar de trabajo y adaptarse adecuadamente.

Somos conscientes de que la cohesión, la igualdad y la justicia social son la base necesaria para la construcción de una sociedad sana. Nuestra cultura no sería la misma sin las valiosas aportaciones de personas como Silvia Plath, José Agustín Goytisolo, Virginia Woolf o Van Gogh, como tantas otras personas no conocidas afectadas por trastornos mentales. La igualdad de oportunidades entre todas las personas que permita el acceso al trabajo, la autonomía y el desarrollo personal será la clave que logrará disminuir el malestar —físico y psicológico— y avanzar en la salud social.

Gemma Tarafa, Comisionada de Salud y Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa

Zuli: Estudiante de grado 11 edad:16 años

¿Qué le dice “vida buena?

Yo imagino que la vida buena es tener una familia, un buen trabajo, amigos, felicidad. Es tener una vida saludable y tener una buena vida.

¿En la cotidianidad cómo ha vivido una vida buena?

La separación de mis padres no puede afectarme que yo siga mi felicidad y mis proyectos, y que me quede estancada. Si, duele mucho, pero uno lo va aceptando, siempre que tenga el apoyo de los dos se puede seguir.

¿Qué lugar ocupan los otros en esta experiencia de “vida buena”?

Viendo la vida de mis compañeras es muy importante la relación con los papás. Cuando son malqueridos es una vida devastadora, para los padres y los hijos. Los papás viven mucho rechazo y no quieren a los hijos, porque el marido los dejó. Los papas con sus conflictos hacen que los hijos tengan una vida devastadora y tratan a los hijos como una pelota, no hay estabilidad y piensan que el niño es el problema y no de ellos.

Zuli: Estudiante de grado 11 edad:16 años

¿Qué hay que cambiar para que la” vida buena” sea algo que se comparte con otros?

Yo creo que uno no puede pensar solo en uno, sino en todos, escuchar lo que les pasa a los otros. Con mis amigas nos apoyamos y conversamos mucho de lo que nos pasa.

También creo que uno puede ser poderosa, tener dinero, ser importante, tener apoyos, afecto, familia y amigos. Pero, uno debe ser uno mismo, sin importar lo que piensen los demás.

Muchas veces se piensa que el malestar y el sufrimiento no van con la “Vida buena”, ¿Qué piensa usted de esta afirmación?, ¿Cuál es el valor de las distintas caras de la misma moneda?

No todo es perfecto y yo pienso que tener una buena vida, no significa “vida perfecta” y considero que en un lapso de tiempo uno puede tener malestar y dificultades pero se tiene que mirar cómo resolverlas.

Doctor. BC, Abogado de 76 años.

¿Para usted que significa la vida buena?

Considero que la vida buena es vivir la vida pudiendo hacer lo que a uno le satisface. Por su puesto, dentro de sus limitaciones. Observando con rectitud las reglas de la moral, de las buenas costumbres y respetando de todas maneras el derecho ajeno. Desde que uno pueda hacer en lo personal, lo social, lo familiar, lo que le parece y lo que considera que está bien para mí eso es la vida buena.

¿Se puede tener “vida buena” en el diario vivir? ¿Cuáles son sus características?

No siempre, se tiene en todas las actuaciones y todos los días la “vida buena”, porque en el transcurso del tiempo y de la existencia del ser humano se le están presentando dificultades, problemas tanto familiares como profesionales etc. De manera que toca sortearlos y hay que adelantar todas las actuaciones propias para superar las dificultades que se presentan y en la medida que esto se logre la vida buena va subiendo.

Por: verdadabierta.com | verdadabierta.com

Para muchos combatientes el paso del tiempo y el trasegar de la guerra hicieron que sus compañeros de filas se convirtieran en su única familia. Algunos de los que están próximos a cumplir 65 años, o que ya los tienen, ven con incertidumbre su futuro, temen un abandono Estatal y falta de garantías para apoyar desde las zonas veredales el proyecto político de la organización.

El 14 de mayo de 1982, al termino de la Séptima Conferencia del grupo armado, condecoraron a ‘Eliana González Acosta’ con uno de los máximos reconocimientos políticos y militares dentro de la vida guerrillera: la medalla ‘Jacobo Arenas’. Ese día se realizaron los nombramientos de aquellos combatientes que ascendían de rango y de los que iban a ser distinguidos por haberse destacado militar y políticamente durante los últimos años de confrontación.

La ceremonia fue precedida por un discurso de ‘Manuel Marulanda’, su máximo dirigente para aquella época. En aquella ocasión le dijo a su tropa que debían honrar el naciente ejército del pueblo y preparase para la “Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia”, la cual suponía la expansión territorial y el desarrollo político-militar en las ciudades principales. (Leer más: Las Conferencias de Expansión)

‘Eliana’ recuerda ese día como uno de los mejores de su “carrera guerrillera”. No ha olvidado el movimiento de ondulación que hacían las banderas del Partido Colombiano Comunista y la de las Farc cuando la condecoraron, así como tampoco los vestidos folclóricos que vestían las distintas agrupaciones artísticas que se presentaron.

A pesar que no hay certeza de la cifra exacta de los combatientes que superan la tercera edad,

por las distintas zonas veredales en las que ha estado VerdadAbierta.com hay historias de estos veteranos de guerra que afrontan algunas inquietudes de cara a su futuro. ¿De que van a vivir una vez entrados a la vida civil? ¿Quién se hará cargo de su vejez? ¿Seguirán dependiendo del partido que entre a regir en la legalidad?

Una de las respuestas automáticas que ofrecen la mayoría de los guerrilleros es que harán “lo que el partido disponga”. No obstante, algunos no pueden trabajar porque han perdido la vista, tienen enfermedades terminales, no cuentan con alguna parte de su cuerpo o, simplemente, ya no pueden realizar esfuerzos físicos mayores. (Leer más: En tierra Grata resuelven dudas del proceso de paz)

Ante ese panorama, en dos oportunidades los comandantes aseguraron que van a responder por todos los integrantes que se acojan al partido y que la función de los veteranos de guerra va a ser crucial para el desarrollo de los proyectos que emprenderán con la puesta en marcha de Ecomun (Economías sociales del común).

Aún así, son cientos los interrogantes y dudas que tienen hombres y mujeres que se han ido incrementando con los asesinatos a los distintos guerrilleros indultados, el más reciente el de ‘Roberto Quezada’ en el departamento de Caquetá. “Queremos trabajar la tierra y en posible quedarnos en las zonas, pero el odio del país contra nosotros lo puede impedir”, aseguró un subversivo consultado al respecto.

Si bien hablar de los veteranos de guerra de las Farc nos remontaría a contar las vivencias de los únicos tres combatientes vivos que quedan de los 48 fundadores del grupo armado -Miguel Pascuas, Jaime Guaracas y Fernando Bustos-, a la sombra de ellos se forjaron muchos otros guerrilleros que sin ser altos mandos de la organización han hecho parte del relato de estos 50 años de guerra.

Cerca de cumplir 48 años en las filas insurgentes, ‘Eliana’ pasa sus días en el Punto Transitorio de Normalización Amaury Rodríguez en Pondores, La Guajira. Por su avanzada edad no cumple con el mismo régimen militar de los demás combatientes, ayuda a tareas propias de la comandancia, tiene una comida especial y cuida de su salud. (Ver: Pondores, La Guajira, una vereda que se prepara para el fin de la guerra)

Hace rato dejó la guerra, su ultimo combate fue el primero de marzo de 2008 durante la llamada Operación Fenix, realizada en territorio ecuatoriano, donde murió el entonces miembro del secretariado ‘Raúl Reyes’. “Desde ese día no volví a la guerra. Tuve que atravesar todo el país, de norte a sur, para llegar acá. Fue una de las “patoniadas” más bravas que me he pegado”, recordó.

Toda su vida guerrillera fue operadora de radio, o ‘radista’, como se dice en las filas. En el momento de aquel bombardeo estaba encargada de las comunicaciones entre los frentes del Bloque Sur y los distintos comandantes guerrilleros, una labor que solo a los combatientes de mayor confianza se les otorgaba. Sus últimas tareas consistieron en encriptar mensajes para la organización y descifrar las conversaciones del Ejército.

En su “caleta” no conserva ningún objeto de valor. Pero mantiene frescos los recuerdos de su ingreso a la organización y del día que conoció a ‘Manuel Marulanda’, con quien pasó largos años siendo parte de su tropa y a quien señala de haberle enseñado la disciplina revolucionaria y la humildad campesina.

“La primera vez que escuché del camarada ‘Manuel’ fue cuando se desarrolló la Operación Marquetalia, por la radio se escuchaba. Me acuerdo que le preguntaba a mi papá que ¿por qué si decían que ya lo habían matado en el bombardeo al otro día aparecía vivo?, me respondió: es que es el diablo”, comentó. Entre lágrimas aseguró que luego de haber vivido años a su lado, el Estado le desdibujó la humanidad que tenía, al igual que la de otros combatientes.

‘Alberto Martínez’, otro veterano guerrillero en camino a la vida civil, también hizo parte de la tropa de ‘Marulanda’ que estaba concentrada en “Casa Verde”, como se le conoció al campamento donde se refugiaba el Secretariado en las montañas de Uribe, Meta; asistió a la escuela de formación ideológica, donde recibió clase del comandante ‘Jaime Guaracas’ y en la cual se quedó siendo parte de la comisión de estudio de ‘Jacobo Arenas’.

“En la escuela vimos filosofía, economía política y organización. Como yo estudié ciencias sociales pude dar el curso de economía. Duramos más de tres meses, estudiando día y noche, hasta que llegó el operativo en el Guayabero por parte de Turbay Ayala en la década del ochenta”, recordó.

De allí que conociera a quienes años después se convertirían en comandantes de frentes y bloques, como ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’, quien asistió a la escuela en representación del Frente 6 a un curso que directamente dio Marulanda o a ‘Aldinever Morantes’ hoy comandante de la zona veredal de Mestas, Meta. (Leer más: ¿Ejército está ofreciente dinero a guerrilleros para que abandonen zona veredal)

‘Martínez’, afectado por parkinson, guarda sus memorias escritas más de 40 años de anécdotas e historias. Entre ellas que ‘Jacobo Arenas’ le decía que pasara lo que pasara siempre dijera la verdad porque era un acto revolucionario, así lo mataran, pero que la dijera.

El recuerdo llegó a su cabeza al responder a la pregunta: ¿qué le dejan de enseñanza estos años de guerra?, a lo que respondió: “siempre decir la verdad. En las Farc cultivamos seres humanos, y decir la verdad hace parte de ello. Este país está en guerra, en parte, por eso, por las mentiras de unos contra los otros. Hoy, por ejemplo, ustedes conocen una guerrilla diferente al ‘Coco’ que les mostraron. Les mintieron”.

Según los archivos de este veterano guerrillero, en su paso por al menos cinco frentes del Bloque Oriental, sobrevivió a cerca de 9 operativos de larga duración, donde se salvó en tres oportunidades de quedar en los bombardeos que asestó el Ejército en contra los frentes insurgentes que cuidaban al secretariado de la organización.

Como él, ‘Argemiro Tamayo’ o ‘Curruco’, como desde pequeño le apodaban, se forjó en la guerrilla al calor de la “plomacera”, como llaman los viejos al combate. Antes de su ingreso a las filas sirvió como abastecedor de los primeros frentes que se empezaron a formar en el Pacífico colombiano. Fue un agricultor que alcanzó a tener más de 150 reses y cultivos de maíz, cacao, papa y yuca que combinó su trabajo campesino y el de formador de masas para el PC3.

Para junio de 1980, cansado de las amenazas del Ejército y de dos intentos de tortura, decidió ingresar a ser combatiente. “Entré a la guerrilla ya conociéndola, sabiendo cómo se movían y cómo era su forma de vida. Lo que sí conocí fue la disciplina, la rutina y las largas caminadas que tocaba realizar”, aseveró.

Su primera escopeta la ganó luego de una confrontación que hubo con la Policía, estaba bajo el mando de otros dos veteranos de guerra, ‘Isaías Trujillo’ y ‘Efraín Guzmán’, dos comandantes guerrilleros que desde la década del setenta empezaron a constituir uno de los fortines de la guerrilla en el Urabá antioqueño.

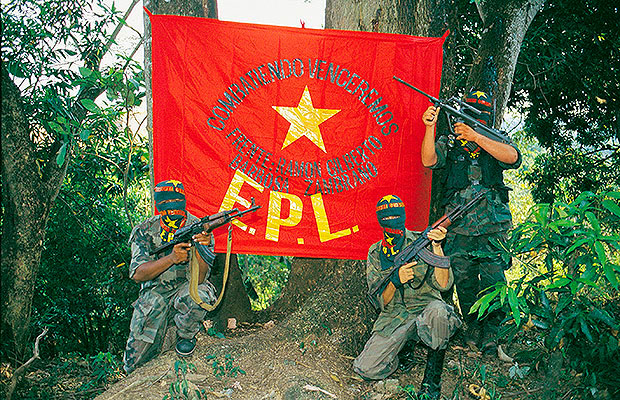

‘Curruco’ entró a reforzar el Frente 5, que para la época ya contaba con alta capacidad bélica y con un número elevado de combatientes, por lo cual se desdobló en el Frente 18, del que fue mando medio y participó en esta región agroindustrial en varias acciones conjuntas con la guerrilla del Epl en contra de puestos de Policía y guarniciones militares, entre ellas la toma a Saiza, el 23 de agosto de 1988. (Leer más: Frente quinto de las Farc, protagonista de la guerra en Antioquia)

El tiempo lo llevó a seguir ascendiendo y tener unidades a su mando. Hoy recuerda que los cinco impactos de bala que posee en el cuerpo se los “ganó” en las plomaceras que duraban más de tres días y en las que se combatía sin poder comer o ser relevado. Sigue pegado a los estatutos y fiel a la ideología con la que se ingresó, pero es autocrítico para reconocer los errores de la guerra, como el de la confrontación que se libró en contra del Epl: “Ninguna guerra es perfecta y ningún combate es humano, a nadie le gusta disparar, pero por preservar la vida hicimos cosas que estuvieron mal y con base en la verdad debemos avanzar”. (Leer más: ¿Exterminio del Epl en Urabá, crimen de lesa humanidad?)

Si hay algo en común de estos tres guerrilleros, es que al calor de la guerra se forjaron y en los tiempos de paz se rehúsan a pensar que van a desaparecer los días cotidianos de despertarse, “ranchar” (cocinar), cumplir con lo del día y ayudar a la vida en colectivo.

No es exagerada la posición que tienen si se tiene en cuenta que, por la avanzada edad, algunos guerrilleros ya han perdido a su familia biológica. Hay quienes en la organización consideran a estos combatientes como ortodoxos, pero lo cierto es que va a llegar un momento en que alguien va a tener que cuidar de ellos. El miedo al cambio de vida se les nota hasta en sus gestos.

No los mató la guerra y no quieren que los mate la soledad o el cambio de “vida en colectivo”, como llaman a la convivencia en común que se vive en las Farc. Ya tienen garantizado desde inicio de año el acceso a la salud a través de la afiliación a la Nueva EPS; no obstante, llegará el momento en que tengan que pasar al régimen contributivo. ¿De dónde sacarán el dinero si no están produciendo? Por ahora, nada se sabe.

Como en el Ejército, en las filas de las Farc también se da el retiro; hay quienes están esperando la decisión de la comandancia para ir a sus casas o buscar sus familias, pero otros, entre ellos algunos veteranos, desean que no les llegue ese día. Por muy enfermos que estén, varios se proyectan ayudando desde las zonas veredales al nuevo partido político, cuidado los cultivos o formando las nuevas generaciones.

‘Eliana’, por ejemplo, no quisiera que se acabaran los campamentos y, aunque es consciente de que están pasando por la coyuntura que algún día deseó ‘Marulanda’ – la salida política al conflicto- no se imagina un día sin estar rodeada del calor de los que la acogieron luego de sobrevivir al bombardeo en Putumayo.

‘Curruco, por su parte, está muy desgastado, pero quiere ayudar lo que siempre supo hacer: cultivar la tierra. Se ve enseñándole a las nuevas generaciones del partido político que se forme a trabajar los cultivos y hacer productivas las zonas veredales. Su temor: que lo asesinen por viejas retaliaciones o que no le de el cuerpo para ver materializado el acuerdo que sus comandantes firmaron con el gobierno nacional.

Durante el desarrollo de la Décima Conferencia, en los llanos del Yarí, el integrante del secretariado ‘Joaquín Gómez’ propuso un plan integral de acompañamiento a la tercera edad del que a la fecha no se volvió a conocer su desarrollo, pero que contenía cobertura en salud, asistencia social y acompañamiento psicológico priorizado para la tercera edad.

Por ahora, la única garantía es lo acordado en La Habana y contenido en punto dos del acuerdo, que se refiere a las garantías para la participación política, en ellas se incluye la priorización de la tercera edad en el acceso a la alimentación, pero, ¿y la atención psicosocial y acompañamiento? Por el momento, esas preguntas están sin resolver.

Por: CAROLINA GARCÍA | El País

Una de cada cinco nuevas madres presenta, en muchos países, algún tipo de trastorno perinatal o de ansiedad. Enfermedades que no se suelen evaluar ni tratar y que tienen consecuencias a largo plazo importantes para la mujer y el recién nacido. Entre las psicopatologías que afectan a las nuevas madres en este periodo destaca, por su frecuencia, la depresión posparto, cuyos síntomas pueden comenzar en el embarazo y suelen estar presentes hasta un año después del nacimiento del pequeño. Estos trastornos pueden afectar a cualquier mujer sin importar su educación, cultura o raza.

La depresión posparto es la enfermedad materna más común en el año que sigue al parto y tiene síntomas específicos precisamente por su efecto en el bebé, ya que suele alterar la capacidad maternal de responder amorosamente al nuevo hijo. Se estima que la padecen un 15% de las madres recientes, aunque en la mayoría de los casos no se llega a diagnosticar. Se le suele llamar “la depresión sonriente, precisamente, porque muchas madres consiguen esconder su sufrimiento por miedo a ser tachadas de malas madres”, explica Ibone Olza, psiquiatra infantil y perinatal, profesora asociada en la Universidad de Alcalá y directora del programa de formación en salud mental perinatal Terra Mater.

Es la incapacidad de disfrutar, especialmente con el bebé, el sentimiento de culpa y arrepentimiento por haberlo tenido, la pena constante por el hijo. Cosas como pensar “pobre hijo mío que le tocó esta madre que no le quiere como debería”, o incluso “estaría mejor sin mí”, explica Olza. «La alteración del sueño, el no dormir ni siquiera cuando duerme el bebé porque no pueden dejar de escuchar cada ruidito que el bebé hace al respirar…El agotamiento profundo, las ganas de llorar, el mal humor. En los casos más graves, se llega a fantasear con hacer daño al bebé, hay pensamientos intrusivos, y también hay madres que no pueden acercarse a la ventana ni bañar al bebé solas porque temen tirarlo por la ventana o ahogarlo. Sufren muchísimo y lo peor es que muchas no se atreven a contar a nadie el infierno que están viviendo en su cabeza”, prosigue la experta.

“Hay que ayudar a las futuras madres y a sus bebés”, está es la premisa con la que parte la campaña del Día Mundial de la Salud Mental Materna que se celebra este miércoles 3 de mayo y que pretende llamar la atención con un mensaje claro: La salud mental materna de las mujeres importa (#maternalmhmatters). «Padecer un trastorno psicológico no es un crimen», algo en lo que quieren incidir los promotores de esta jornada que instan a informar de los recursos con los que cuenta la mujer para salir adelante y superarlo.

“El estado psíquico de la madre afecta enormemente al bebé desde la gestación. Si sufre ansiedad, estrés o depresión el embarazo se complica, puede producirse un parto prematuro, hemorragias, infecciones… Además, su estado de ánimo afecta, de diversas maneras, al desarrollo cerebral de su bebé, condicionándola, incluso a muy largo plazo”, explica Olza. “¡El estrés en el embarazo puede ser casi tan tóxico como el tabaco!”, recalca la experta. “Y el efecto continúa en el posparto”. «Si la madre no está bien, si no se detecta su sufrimiento y no se le ayuda o se trata, además de al bebé, se verá afectada también la relación de pareja y la crianza de los otros hijos”, añade.

Para la experta, para conseguir que la mujer se sienta apoyada, es importante que la atención durante el embarazo no se centre solo en lo físico. Olza opina que los obstetras y las matronas deben saber detectar en las madres que padecen sufrimiento psíquico y «deben atender a la parte más emocional y preguntar en las consultas: ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, ¿cómo está tu pareja?”. “Y cuando haya síntomas de una posible psicopatología, cuando haya sufrimiento, se debe derivar a la mujer a profesionales de salud mental perinatal y que estos participen en los equipos de atención al embarazo y posparto. La mayoría de estos trastornos son tratables, pero si no se hace nada se suelen cronificar, durar años y afectar profundamente al desarrollo del bebé”, argumenta la psiquiatra.

Los recursos en nuestro país para atender a estas mujeres son muy escasos. “Apenas hay psicólogos en los equipos obstétricos o de neonatología. Es una carencia tremenda y dramática. Las familias a veces transitan situaciones durísimas, como la muerte gestacional (muerte del bebé en el útero o en el parto), sin apenas atención o apoyo psicológico. Esta carencia también afecta a los profesionales, que a menudo tienen que atender situaciones muy complejas de gestantes con trastornos mentales sin recursos especializados. No tenemos apenas unidades ni programas de psiquiatría perinatal ni existen las llamadas Unidades Madre-bebé donde ingresar de forma conjunta a las madres que requieren un ingreso psiquiátrico en el posparto, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. Es urgente que se incorporen psicólogos perinatales a los equipos de atención al embarazo y posparto, así como a los servicios de neonatología”, dice tajante Olza.

Para la experta, si no se trata a la madre, su salud física empeorará, el embarazo se podría complicar y aumentaría la posibilidad de que el futuro niño sea prematuro. Sin mencionar, siempre según la experta, que se podrían tener “dificultades con la lactancia, en la pareja, separaciones y divorcios”. “La crianza”, prosigue, “se iniciaría de la peor manera y provocaría que los hijos a su vez pudieran padecer alguna psicopatología a lo largo de la infancia y adolescencia”. “Un drama que se transmite de una generación a otra y que puede derivar en maltrato y violencia… Sin embargo, con la detección y tratamiento en el periodo perinatal se puede romper esa transmisión intergeneracional. Es el momento preciso para las intervenciones psicoterapéuticas, el impacto de un buen tratamiento cambia la evolución de toda la familia para bien”, añade.

La falta de información sobre la depresión posparto niega a la mujer estrategias para afrontarla. “Conocer esto es clave para formar a los profesionales sanitarios. Sabemos que las madres con depresión posparto no suelen ir al médico o al psiquiatra. Por el contrario, acuden a urgencias de pediatría a menudo porque el bebé no para de llorar o a la farmacia a comprar lo que sea porque están muy preocupadas por la salud de su retoño. «Creo que nos corresponde a toda la sociedad ayudar a las madres en el posparto, no dejarlas tan solas, facilitarles la vida y desestigmatizar la depresión”, agrega Olza.

Hay que recordar que, “si no se trata la depresión posparto, afecta mucho a la interacción con el bebé, así que este podría sufrir, por ejemplo un retraso en la adquisición del lenguaje o psicomotor por falta de estimulación. En los casos más graves hay riesgo de suicidio e incluso de infanticidio”, explica Olza. «Sin tratamiento, muchas madres siguen deprimidas meses o años. Son mujeres malhumoradas, con aumento de peso, que no disfrutan de sus hijos ni de su vida. Por eso es importantísimo prevenir, detectar y tratar», termina la experta.