«Gracias a la voz y la experiencia de Victoria, una enfermera que vivió en una zona de control paramiliar, se narra la manera cómo se fue transformando la salud mental de la comunidad, una vez los violentos pusieron en marcha una estrategia para romper el tejido social. Esta experiencia corrobora que la salud mental es un asunto que se vale de la vida colectiva. Recomponer la salud mental luego de experiencias tan dolorosas, en donde la muerte violenta estuvo presente, solo es posible a través del fortalecimiento de redes de apoyo, del diálogo y la participación.»

Etiqueta: Familia

«Desde distintas miradas como la psicología, la ciencia política, la psiquiatría, la neurociencia se construye un concepto de salud mental en el que la vida colectiva, el capital social, las redes de apoyo y la satisfacción de necesidades básicas contribuyen al buen vivir colectivo.

Se presentan algunos resultados de la IV encuesta de salud mental realizada en el 2015, en los que se encontró que el 95% de las personas afirman tener salud mental asociándola a actividades cotidianas como comer, descansar, dormir y en algunos casos con superar momentos difíciles, tener la oportunidad de seguir adelante y sentir paz interior. de lo que se trata es de ir más allá de una noción individual para abordar la salud mental como un asunto colectivo.»

Por: Yeray S. Iborra |El Diario.es

Joan Tronto (Minnesota, 1952) asiente a cada palabra. Persigue con la mirada cada movimiento y atiende, con interés extraordinario, cada consigna que la jefa de prensa del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Barcelona –donde ha realizado una charla– lanza. «Ella me cuida hoy», explica risueña.

Ella misma traza el paralelismo entre una anécdota tan nimia y lo robusto de su tesis de estudio: la ethics of care (ética del cuidado), teoría feminista de principios de los años 90, compete cada espacio de la vida de las personas. Ser consciente de ello es lo que hace que Tronto, doctora en la Universidad de Minnesota y acostumbrada a los viajes y simposios, muestre tanto interés en las palabras de su entorno.

Para Tronto, todo está relacionado con el cuidado: las relaciones, las estructuras… La democracia. «Por supuesto también el trabajo», destaca la politóloga, que relaciona la ética del cuidado con el decrecimiento económica y califica el cuidado como algo «revolucionario». Un cambio de paradigma.

Tronto apuesta por reducir las jornadas laborales e invertir menos en paliar y más en prevenir. «Cuántas horas trabaja usted?», pregunto. «Muchas», dice mientras ríe. «Yo tengo la posibilidad de invertir tiempo en algo que me gusta, pero no podemos obligar a la gente que trabaja en algo menos satisfactorio a que haga lo mismo», concluye.

El concepto ética del cuidado nos acompaña toda la vida, aseguran sus estudios. Pero los términos en si no nos resultan familiares.

El cuidado es una parte esencial de lo que significa ser humano. No se puede entender la humanidad sin entender lo que significa cuidar de los demás. Existen muchos tipos de relaciones diferentes que implican el cuidado.

Define el cuidado como «antídoto contra el capitalismo».

El cuidado no forma parte de muchas teorías políticas. Pero yo, como teórica feminista, lo pongo en el centro: ¿Qué pasaría si nos tomáramos enserio esta parte de vida? Creo que la del cuidado es la mejor crítica al capitalismo; pone en relieve la falacia que el mercado es la manera de entender la vida humana… El mercado presume que somos racionales, autónomos. Entes individuales. El capitalismo construye un patrón de persona que se corresponde a un segmento pequeño de la sociedad. Dice que sólo tenemos responsabilidad sobre nosotros mismos o, cómo mucho, sobre la familia. Esa no es una manera muy certera de entender la vida.

¿Cómo somos, según la ética del cuidado?

Los humanos somos dependientes desde nacimiento. Necesitamos a la gente incluso para sentirnos seguros, ¿más prueba que esa? Necesitamos cuidados cada día de nuestra vida. Incluso en cosas más mundanas: comer, asearse… También cuando crecemos y enfermamos; o cuando envejecemos… Todas estas cosas pueden convertirse en algo dramático si descuidamos el cuidado en la sociedad. Cuando empecemos a reconocer cuánta de nuestra felicidad viene de los cuidados…

¿Se preocupan las sociedades por el cuidado?

No. Se preocupan por los mercados. [Larga pausa] Y a mi me preocupa lo siguiente: ¿Por qué invertimos tanto tiempo en la producción económica? Incluso en las sociedades democráticas pensamos: ‘Si tenemos más trabajo, más producción, la vida humana será mejor’. Y no es cierto. La vida de la gente, con más, no es mejor. Necesitamos una economía del cuidado.

¿Qué significa eso?

Simple: producir menos y centrarnos más en cuidarnos.

Usted defiende, bajo la teoría feminista, que debemos erradicar la idea del cuidado como algo natural. Algo dado.

De ahí viene la opresión de la mujer, de entender el cuidado como algo natural. Pues los roles sociales los creamos nosotros. Y esto es una cuestión de justicia: unos privilegiados bloquean a otros que lo son menos. Los que están arriba, fruto de su posición, hacen que los otros hagan lo que ellos no quieren. Y por esa simple razón, los hombres, que son los que están arriba, los presentes en la esfera pública, han relegado a las mujeres… A sus casas. La pregunta es: ¿Es más natural para las mujeres la cura?

…

No. Son enseñadas a cuidar, lo hacen por el privilegio de los hombres.

En 1987 usted escribía sobre esta cuestión: Más allá de la diferencia de género. Hacia una teoría del cuidado. ¿Hemos avanzado en algo?

Las cosas mejoraron un poco hace unos años, pero empeoraron aún más después. Cosas del capitalismo.

Balance pesimista.

[Ríe] Sí, visto con la perspectiva de la historia de las ciencias sociales modernas es dramático. Pero comparado con la historia de la humanidad, no está mal. Hace realmente poco que hablamos de los cuidados, por lo que soy optimista. Esta es una idea revolucionaria y sólo estamos al principio del cambio.

Cuando habla de cuidado lo expande a ciudades, estados… A la misma democracia.

Hay varias cosas que deben pasar. Necesitamos pensar en las necesidades humanas y medioambientales. Y pensar quién tiene esas responsabilidades: aquí entra la política. Organizamos las responsabilidades atendiendo al pasado, debemos repensarlo: qué cojo y qué no cojo. Esas elecciones están relacionadas con el cuidado, y en ello está involucrada cualquier estructura y institución de la sociedad.

¿Cómo afecta esto al sistema médico, concretamente? Usted ha hablado ante un auditorio de enfermeras y enfermeros.

El sistema médico también debe repensarse. La medicina es un ejemplo claro de cómo la ciencia nos lleva, generalmente, por el mal camino. ‘Puedo hacer un nuevo medicamento que curará…’. ¡Guau! Igual deberíamos gastar menos dinero en la industria, y más en la gente. Igual pensando en la gente nos damos cuenta que necesitamos menos. Menos, sobretodo, trabajo.

¿Decrecimiento?

El capitalismo quiere traducirlo en términos de mercado. Incluso las relaciones y los cuidados. Hay un libro, Born to buy [Juliet Schor, 2004], que lo ilustra: en América la gente trabaja 50 horas a la semana. Y les preguntas: ‘¿Para qué?’. Ellos contestan que es para darle un futuro a sus hijos, para comprarles cosas a sus hijos. Lo que no nos hemos planteado es que tal vez invirtiendo más tiempo con ellos, necesitarán menos cosas. Y eso habla de lógicas de la producción, que deben ser substituidas por lógicas del cuidado.

Eso no parece competer a la mayoría de la gente, que no tiene posibilidad de decidir. ¿Qué pequeños cambios podemos hacer?

Volvamos a Marx: ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo? Dinero? Necesitamos trabajar la mitad, 20 horas. Con mejores salarios. Pero eso será complicado. Para bajarlo a un nivel cotidiano: la gente debe democratizar y cambiar cada institución de la que forma parte. Familia, amistad, comunidad. ¿Qué puedo hacer cada día para reducir lo que consumo y a la vez mantener las relaciones con mi entorno? Aquí reside el cambio. El poder de la ética del cuidado reside en cómo entiende la vida cada uno: cuidarse es lo más importante.

Por: Valeria Sabater |La Mente es Maravillosa.com

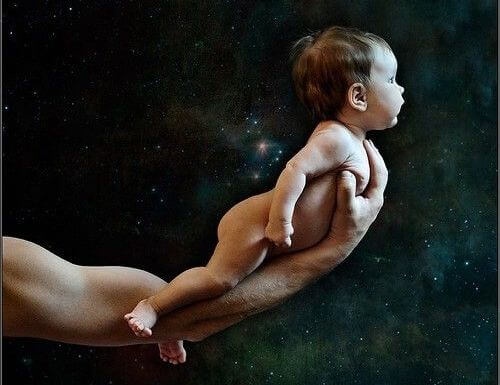

El padre que atiende el llanto del bebé, que lo mece, que le cambia los pañales y le enseña las primeras palabras, no está “ayudando” a la mamá, está ejerciendo el papel más maravilloso y responsable de su vida: el de la paternidad. Son sin duda matices de un lenguaje a modo de trampas disimuladas en las que caemos muy a menudo y que es necesario trasformar.

A día de hoy, y para nuestra sorpresa, seguimos escuchando a muchas personas poner en voz alta la clásica frase de “mi pareja me ayuda en el trabajo del hogar” o “yo ayudo a mi mujer en el el cuidado de los niños”. Es como si las tareas y responsabilidades de una casa y de una familia tuvieran patrimonio, un sello distintivo asociado al género y del cual aún no nos hemos desprendido del todo en nuestros esquemas de pensamiento.

“Padre no es el que da la vida, padre es el que nos educa con amor”

La figura del padre es igual de relevante que la de una madre. Queda claro, no obstante, que el primer vínculo de apego del recién nacido durante los primeros meses se centra en la figura materna. Sin embargo, en la actualidad, la clásica imagen del progenitor donde se focalizaba la férrea autoridad y el sustento básico del hogar ya no se sostiene y debe ser invalidada.

Debemos dar fin al caduco esquema patriarcal donde las tareas se sexualizan en rosa y azul, con el fin de propiciar cambios reales en nuestra sociedad. Para ello, debemos sembrar el cambio en el ámbito privado de nuestros hogares y, ante todo, en nuestro lenguaje.

Porque el papá “no ayuda”, no es alguien que pasa por casa y aligera el trabajo de su pareja de vez en cuando. Un padre es alguien que sabe estar presente, que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que da sentido a su vida: su familia.

El cerebro de los hombres durante la crianza

Algo que todos sabemos es que el cerebro de las mamás experimentan asombrosos cambios durante la crianza de un bebé. El propio embarazo, la lactancia así como el cuidado cotidiano del niño favorecen una reestructuración cerebral con fines adaptativos. Es algo asombroso. No solo se incrementa la oxitocina, sino que la sinapsis neuronal cambia para aumentar la sensibilidad y la percepción con el fin de que la mujer pueda reconocer el estado emocional de su bebé.

Ahora bien… ¿y qué ocurre con el padre? ¿Es quizá un mero espectador biológicamente inmune a a dicho acontecimiento? En absoluto, es más, el cerebro de los hombres también cambia, y lo hace de un modo sencillamente espectacular. Según un estudiollevado a cabo en el” Centro de Ciencias del Cerebro Gonda de la Universidad de Bar-Ilan”, si un hombre ejerce un papel primario en el cuidado de su bebé experimenta el mismo cambio neuronal que una mujer.

A través de diversos escáneres cerebrales, efectuados tanto en padres heterosexuales como en homosexuales, pudo verse que la actividad de sus amígdalas era 5 veces más intensa de lo normal. Esta estructura se relaciona con la advertencia del peligro y una mayor sensibilidad al mundo emocional de los bebés.

Asimismo, y este dato puede sorprender a más de uno/a, el nivel de oxitocina segredado por un padre que ejerce el rol de cuidador primario es igual al de una mujer que cumple también su papel como madre. Todo ello nos revela algo que ya sabíamos: un padre puede relacionarse con sus hijos al mismo nivel emocional que la madre.

La paternidad y la maternidad responsable

Hay padres que no saben estar presentes. Hay madres tóxicas, padres maravillosos que crían a sus hijos en soledad y mamás extraordinarias que dejan huellas imborrables en el corazón de sus niños. Criar a un hijo es todo un desafío para el que algunos/as no están preparados y que muchos otros afrontan como el reto más enriquecedor de sus vidas.

“Hombres y mujeres deben sentirse libres de ser fuertes. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto, no como un juego de polos opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a los otros”

Con ello queremos dejar claro un aspecto: la buena paternidad y la buena maternidad no sabe de sexos, sino de personas. Aún más, cada pareja es muy consciente de sus propias necesidades y llevará a cabo las tareas de crianza y atención en base a sus características. Es decir, son sus propios miembros quienes establecen el reparto y las responsabilidades del hogar en base a la disponibilidad.

El llegar a acuerdos, el ser cómplices uno del otro y el tener claro que el cuidado de los hijos es responsabilidad mutua y no exclusividad de uno solo creará esa armonía favorecedora en la que el niño crecerá en felicidad teniendo ante todo un buen ejemplo.

Asimismo, y más allá de los grandes esfuerzos que cada familia lleva a cabo en el seno de su propio hogar, es necesario que también la sociedad sea sensible a ese tipo de lenguaje que alimenta las etiquetas sexistas y los estereotipos.

Las mamás que continúan con su carrera profesional y que luchan por tener una posición en la sociedad, no son “malas madres” ni descuidan a sus hijos. Por su parte, los papás que dan el biberón, que buscan remedios para los cólicos de sus bebés, que van a comprar pañales o bañan cada noche a los niños no están ayudando: ejercen su paternidad.

La salud mental no es solo el bienestar de uno y ¿dónde quedan los demás? Si en una pareja uno de los dos no está bien, la pareja no está bien, si en una familia uno no está bien la familia no está bien, si en una comunidad algunos no están bien, la comunidad no está bien.

Los invitamos a leer tres frases de un escritor escribanos que les sugieren cuando piensa en la salud mental propia y de los demás.

“Estoy solo y me pregunto: ¿Existe una mitad de mí que me espera todavía? ¿Dónde esta? ¿Qué hace mientras tanto?”

“Ojalá tengamos el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos”

“Uno Sobrevive en los demás: en la memoria y los actos de los demás”

— Eduardo Galeano

*Foto de Rodrigo Simeone

Acompáñenos en la vida buena y la salud mental

A través del tiempo…

Por: FERNANDO CABALLERO | PALENCIA |El Norte de Castilla.es

El profesor Roberto Zarate asegura que hay evidencias de los éxitos de la recuperación de los pacientes.

Por: Semna | Semana.com

El psiquiatra Hernán Santacruz, profesor emérito de la universidad Javeriana y miembro del grupo de atención siquiátrica y psicosocial en desastres, señala por qué es tan importante la recuperación psicológica de las víctimas después de tragedias como la de Mocoa.

SEMANA: ¿Qué efecto deja en los sobrevivientes una catástrofe de estas proporciones?

Hernán Santacruz: El primer efecto es estrés agudo que se caracteriza por un estado hiperalerta con una gran ansiedad, insomnio y en el que se pueden producir momentos de agitación desordenada o conductas riesgosas. Otros, sin embargo, hacen episodios de quietud absoluta, de parálisis, que dura unas horas o unos días. La gente se queda como pasmada. Esta fase de estrés agudo se describe hasta las 4 semanas. Luego de este tiempo, la mitad se recuperan completamente.

Puede leer: La horrible noche no cesa en Mocoa

SEMANA: ¿No todos sufren del mismo modo?

H.S.: De 100 personas que viven un impacto como el de Mocoa 50 están bien y 50 hacen estrés agudo y de estas últimas la mitad desarrolla trastorno de estrés postraumático, una condición que se define por un estado constante de ansiedad, insomnio o pesadillas en las que reviven una y otra vez los momentos más aterradores de la experiencia. También se caracteriza por pérdida de apetito y crisis de pánico que se pueden desencadenar cuando cualquier evento les recuerda la tragedia que vivieron.

SEMANA: ¿Cómo se alivia esta condición?

H.S.: Este estado, con tratamiento y sin tratamiento, va a resolverse en los primeros seis meses pero 12 por ciento de la población inicialmente afectada quedará con estrés postraumático crónico. Esos son los que tienen estrés postraumático en los siguientes seis meses al desastre.

Le recomendamos: Mocoa: ¿Furia de la naturaleza?

SEMANA: ¿Qué hace que estas personas no se curen?

H. S.: Se ha observado en las tragedias de Armero y Armenia que una cosa que agrava mucho y que empeora el pronóstico de estas personas es vivir durante periodos muy prolongados en campamentos, en sitios de damnificados, que son planteados inicialmente por corto plazo y se vuelven sitios de permanencia por años. Hay que evitar que se queden en esos sitios más de seis meses. Idealmente lo que se debe buscar es que toda la gente que perdió sus casas se aloje con familiares y amigos y se una a personas de su cercanía. El alojamiento en campamentos hace mucho daño, sobretodo a los jóvenes, porque se pierde el sistema de control sociales que las comunidades siempre tienen.

SEMANA: ¿Cuál es el momento crítico para iniciar la atención?

H.S.: La gente de Mocoa va a necesitar ayuda en las próximas tres o cuatro semanas y esa ayuda no debe limitarse a los fármacos. Una vez se subsana el cobijo y la comida, las víctimas deben recibir consulta psicológica de manera grupal, porque hacerla individual es muy difícil. Lo ideal es trabajar en grupos por una hora y media. Cabe agregar que quienes han sido victimas son los más pobres del pueblo, son sujetos desplazados de áreas de conflicto y entonces ya vienen vulnerados. Van a requerir ayuda más intensa porque ya vienen de estar mal desde hace mucho tiempo.

Le recomendamos: Sábado negro en Mocoa

SEMANA: ¿Es conveniente aliviar estos síntomas iniciales con medicamentos?

H. S.: Desde lo farmacológico debe evitarse usar los tranquilizantes conocidos como benzodiazapinas. Se tienden a usar pero estos medicamentos impiden la recuperación. En general es mas útil bajar al ansiedad con otras drogas como propanolol o antidepresivos de efectos sedantes, en dosis bajas.

SEMANA: ¿Cómo es el manejo con los niños?

H.S: Los niños que se quedan sin papas y aislados deberían merecer la atención primordial. Deben ser cuidados, protegidos y se debe iniciar la búsqueda de los adultos. Eso pasa en los primeros días de confusión inicial. Esperemos que algunos de ellos, ojalá pocos, queden perdidos.

SEMANA:¿Recomienda algunos primeros auxilios mentales para las víctimas?

H.S.: Todos los socorristas están capacitados para dar auxilios psicológicos a las víctimas y el primero es resguardar la vida de los sobrevivientes y resolver sus necesidades básicas de abrigo, hidratación, techo. Obviamente hay que evitar decirles ‘usted viera como están los demás’ o cosas así. Se debe procurar escuchar y siempre tener abierto un contacto para que la víctima sepa a donde dirigirse.

SEMANA: ¿Por qué es tan importante atender este tema desde la perspectiva psicológica?

H.S.: Porque mientras más gente reciba ayuda en las primeras semanas habrá menos estrés postraumático en los meses siguientes, y por lo tanto menos crónicos habrá.

SEMANA: ¿Qué pasa si no se tratan bien estos casos?

H.S.: Lo grave es que deja secuelas. Aquellas que lo necesitan y no se tratan pueden tener más tarde sintomatología depresiva. En Armenia, por ejemplo, algunos se volvieron drogadictos o alcohólicos sin antes haber padecido esas patologías

SEMANA: Cómo lidiar no solo con la pérdida de seres queridos sino de todo lo material?

H.S.: Son duelos múltiples y especialmente complicados porque el impacto del evento fue sorpresivo. La intensidad y la duración son los dos elementos que marcan el trauma. Esto no había pasado allá en Mocoa y fue una tragedia brusca y el elemento de lo inesperado es un factor crucial en el trauma. La avalancha aparece y dura 4 a 6 horas, pone en peligro la vida de los que viven allí y ocurre de noche. Si esto pasa de día sería diferente.

SEMANA: ¿En Colombia sabemos atender estas catástrofes?

H.S.: De todas las tragedias hemos aprendido muchísimo y por eso ya muchos de la tragedia de Mocoa están en Neiva y Pasto. Hemos observado que quienes han tenido lesiones físicas están menos mal psicológicamente que los que están sanos. A los heridos les cambia el destino de la angustia. Es como si la herida los protegiera. Además están siendo apoyados inmediatamente con enfermeras y médicos y protegidos o acunados por la gente que se ocupa de ellos. Los indemnes están más vulnerables al daño síquico.

Puede leer: “Mocoa quedará mejor que antes”: Santos

SEMANA: ¿Cuánto pueden durar los traumas?

H.S.: El estrés postraumático crónico, el que se prolonga más de seis meses, puede durar toda la vida. Aún hay gente en Armero que tiene reacciones catastróficas cuando se va la luz porque allá se fue la luz antes de la avalancha. Y son sobrevivientes de hace 30 años que se asustan y hace reacción de terror por el simple hecho de que se vaya la luz; les revive el evento que los marcó.

SEMANA: ¿Qué no se debe hacer?

H.S.: Hasta donde sea posible no separar las familias, que la víctima esté con los suyos, con conocidos y amigos. Observamos en la tragedia del río Paez que las redes de solidaridad comunitaria son más fuertes y sólidas entre los paeces y desde el comienzo el impacto sicológico allí fue más bajo que en Armero y en Armenia. Las poblaciones indígenas nuestras son más idóneas para soportar estas desagracias porque tienen un grado de solidaridad y acompañamiento mayor. Esos vínculos los protegen. En las ciudades todo eso se destruye.

Zuli: Estudiante de grado 11 edad:16 años

¿Qué le dice “vida buena?

Yo imagino que la vida buena es tener una familia, un buen trabajo, amigos, felicidad. Es tener una vida saludable y tener una buena vida.

¿En la cotidianidad cómo ha vivido una vida buena?

La separación de mis padres no puede afectarme que yo siga mi felicidad y mis proyectos, y que me quede estancada. Si, duele mucho, pero uno lo va aceptando, siempre que tenga el apoyo de los dos se puede seguir.

¿Qué lugar ocupan los otros en esta experiencia de “vida buena”?

Viendo la vida de mis compañeras es muy importante la relación con los papás. Cuando son malqueridos es una vida devastadora, para los padres y los hijos. Los papás viven mucho rechazo y no quieren a los hijos, porque el marido los dejó. Los papas con sus conflictos hacen que los hijos tengan una vida devastadora y tratan a los hijos como una pelota, no hay estabilidad y piensan que el niño es el problema y no de ellos.

Zuli: Estudiante de grado 11 edad:16 años

¿Qué hay que cambiar para que la” vida buena” sea algo que se comparte con otros?

Yo creo que uno no puede pensar solo en uno, sino en todos, escuchar lo que les pasa a los otros. Con mis amigas nos apoyamos y conversamos mucho de lo que nos pasa.

También creo que uno puede ser poderosa, tener dinero, ser importante, tener apoyos, afecto, familia y amigos. Pero, uno debe ser uno mismo, sin importar lo que piensen los demás.

Muchas veces se piensa que el malestar y el sufrimiento no van con la “Vida buena”, ¿Qué piensa usted de esta afirmación?, ¿Cuál es el valor de las distintas caras de la misma moneda?

No todo es perfecto y yo pienso que tener una buena vida, no significa “vida perfecta” y considero que en un lapso de tiempo uno puede tener malestar y dificultades pero se tiene que mirar cómo resolverlas.