Otro Enfoque es una organización sin fines de lucro que realiza diversas actividades sociales en la Cota 905, uno de los sectores más vulnerables y violentos de Caracas. Fue fundada en 2018 por Zulyvic Mejías, comunicadora social con experiencia en programas enfocados en derechos humanos y juventudes. Lo que comenzó como un espacio abierto a ideas se consolidó con el tiempo en una iniciativa civil que hoy acompaña a cientos de jóvenes en la capital venezolana y otros estados del país.

“Quería proponer una forma distinta de relacionamiento. Ese año (en 2018) el conflicto sociopolítico en el país estaba muy recrudecido y sentía el llamado como joven de hacer algo por cambiar mi entorno, de aportar al país a través de acciones creativas, innovadoras, que pudieran propiciar puntos de encuentro entre personas con diferentes creencias”, explica Mejías.

El primer paso fue decisivo. Ese año, en el marco del Día Internacional de la Paz, Mejías y un grupo de amigos se acercaron a jóvenes en situación de calle en Caracas, con una propuesta sencilla: “darle un día diferente a los chamos”. Llevaron juegos, atención médica y odontológica, refrigerios y, sobre todo, disposición para escuchar. La respuesta los sorprendió: los jóvenes preferían contar sus historias antes que recibir el almuerzo que les habían llevado.

De ese encuentro nació el primer proyecto: Street Family, un programa de atención integral que combinaba educación, acompañamiento psicológico y la construcción de metas colectivas. Con el tiempo, alcanzó hitos significativos como la graduación en la educación secundaria (bachillerato) de varios de sus participantes, incluso en medio de la violencia y la precariedad de su entorno. El camino, no obstante, no estuvo exento de desafíos de diversa índole.

“Hubo demasiadas barreras, comenzando por la institucional. Ya estábamos en la Cota 905 antes del conflicto armado, el más fuerte, que fue en 2021. Fue muy difícil porque la mayoría de nuestros beneficiarios vivían allí y los adolescentes varones eran estigmatizados como miembros de bandas delictivas. Además, el contexto venezolano con las ONG hacía que cualquier ayuda se viera como amenaza. Nos tocó negociar con las autoridades para que entendieran que somos actores humanitarios. Y, por si fuera poco, en la comunidad persisten barreras políticas por eso, debemos tener una negociación permanente para poder continuar”, explica Mejías.

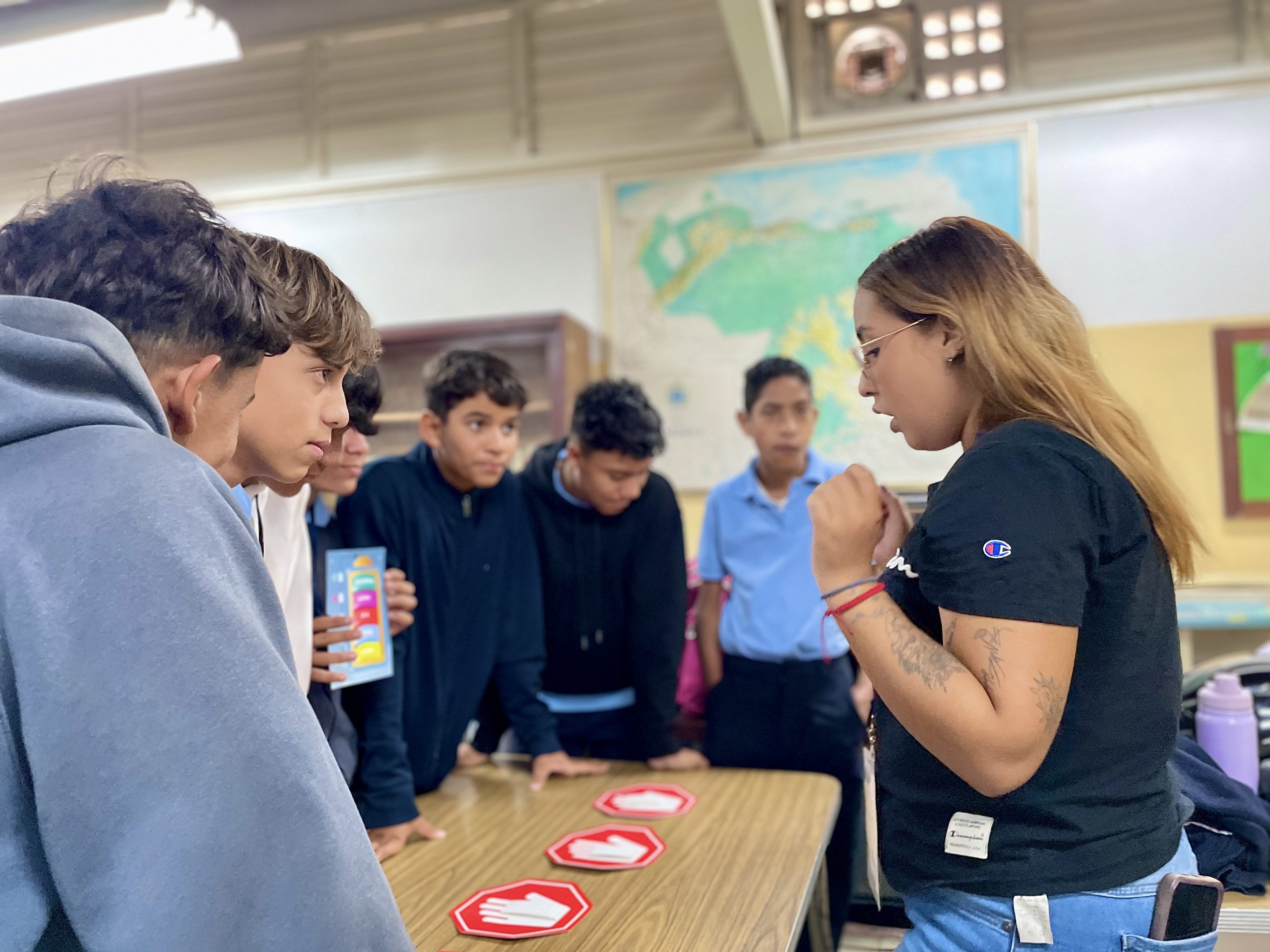

Aun así, resistieron y, con los años, la organización diversificó su alcance y generó nuevas propuestas ajustadas a las necesidades del país y la organización. Una de sus apuestas más ambiciosas es Judópolis, financiada por la Unión Europea, una iniciativa en donde los jóvenes diseñan juegos para diagnosticar problemáticas sociales, reflexionar sobre ellas y proponer soluciones colectivas.

“En Otro Enfoque usamos el juego como herramienta de diagnóstico. Hemos determinado casos de abuso, violencia de género, bullying, todo a través del juego. Entonces pensé: ‘Podemos generar juegos, capacitar a los chamos para que diagnostiquen necesidades en las comunidades y propongan soluciones’”, explica Mejías.

Con esa lógica, Judópolis empezó a crecer como un espacio donde el juego se convirtió en punto de encuentro para hablar de temas difíciles y ensayar respuestas colectivas. “Ellos (los jóvenes) participaban en actividades, ganaban monedas (ficticias) y las canjeaban por materiales para crear sus propios juegos. Surgieron propuestas sobre salud mental, finanzas, sexualidad, orientación vocacional”, señala.

En paralelo, Otro Enfoque impulsa otras iniciativas para garantizar su sostenibilidad y ampliar el impacto. Entre ellas está Pronoia, relanzada recientemente, y que ofrece sesiones terapéuticas a precios más accesibles que el resto del mercado, donde el arte y el juego se convierten en aliados de la expresión emocional.

“Tú vas a una consulta y no es que hablas con el terapeuta (psicóloga/o): juegas con él, con música, con cartas, con dinámicas. Así se hace todo el trabajo terapéutico y ha sido increíble”, explica Mejías. Este enfoque surgió de una observación en proyectos previos: muchos jóvenes mostraban resistencia a hablar en terapia, pero al incorporar elementos lúdicos y artísticos “se abrían completamente”, añade.