Los recorridos de una tesis para la paz

En noviembre de 2017 me gradué de la Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos. Para obtener el título realicé el trabajo de grado Entre hegemonías y disidencias: memorias en disputa sobre la violencia y la fuerza estatal en tres municipios del suroriente colombiano (2002-2008). A continuación, describiré un poco la experiencia de ese proceso investigativo.

Cómo comenzó y cómo terminó

El proceso de construcción de la tesis comenzó antes de buscar especializarme en ese campo. Algunos viajes al oriente del país me dejaron historias que se desvanecían en la prensa y los reportes oficiales sobre el conflicto armado en La Macarena. Varias voces me narraron parte de la experiencia de la llegada de un poco del Estado a esta región abandonada: las Fuerzas Militares, luego de finalizada la zona de distensión en febrero de 2002.

Las personas con las que conversé creían profundamente en que el acuerdo de paz les cambiaría la vida.

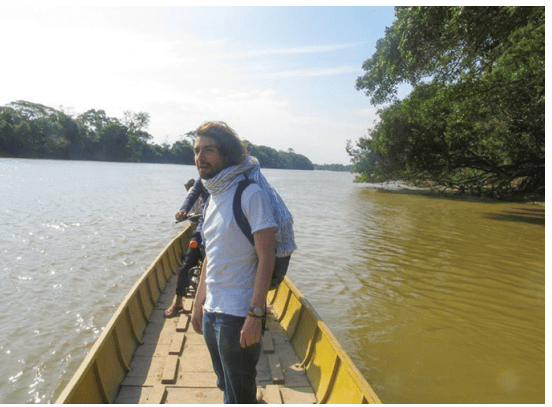

Durante varios años, estos testimonios se quedaron dando vueltas en mi cabeza, algunas veces con mayor intensidad que en otras. Por eso me prometí volver a las riveras del río Guayabero y también visitar el cañón del Duda y las montañas de El Pato.

En contraste con estas voces, conocí algunas publicaciones de la fuerza pública sobre sus acciones en esta región, en un intento por construir una memoria histórica oficial de las instituciones

castrenses, esfuerzo que fue acompañado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana. Los textos, entendidos como expresión de una “memoria histórica militar”, se centraban en las dinámicas de la violencia oficial que produjeron el debilitamiento de algunas estructuras guerrilleras. Sin embargo, más que las tácticas y las estrategias, yo esperaba lo que era ausente: el testimonio del soldado sobre cómo vivió sus días de combate. Adicionalmente, tampoco encontré los relatos que me traje en la maleta de viaje, como si no hubieran ocurrido o como si no mereciera la atención narrarlos.

En ese momento, junto con mi director de tesis, Gustavo Salazar Arbeláez, comenzamos a conversar sobre una posible disputa sobre las memorias de una acción típica del Estado en una guerra: su propia violencia. Finalmente, encontramos que sí existe un conflicto entre los contenidos que se privilegiaban en las memorias de la población civil y en las memorias de la fuerza pública. En muchos casos, sobre todo cuando comparaba las publicaciones oficiales, incluidas las directrices para su elaboración, con las versiones de los campesinos, sentía que estaba hablando de momentos y lugares bastante diferentes. En síntesis: había un intento por contar el pasado oficial como algo perfecto, casi que incuestionable.

Al final me quedó una preocupación que se me ha reafirmado cada vez más: todavía no conocemos mucho de lo realizado por la fuerza pública durante el conflicto armado, más allá de sus relatos heroicos o de los lenguajes propios de las batallas ganadas. Esa inquietud se ha mantenido, no solo como parte de un interés académico sino también con convicción de entender y saber cómo se

desempeñan nuestras instituciones. Por eso, creo que una tesis también puede ser un aporte a la democracia y un ejercicio de ciudadanía.

Caminos y relatos

Avionetas, buses intermunicipales e interdepartamentales, camionetas, lanchas, jeep UAZ, motos y una yegua me llevaron entre montañas, caños, ríos y carreteras. Como podrán confirmar quienes me conocen, me cuesta el silencio y le ‘monto’ conversación a todo el mundo. Así, las charlas en los caminos me permitieron entender más a la región, sobre todo que esa dificultad para

entrar y salir de ella viene de tiempo atrás como una marca de abandono.

Las entrevistas a los militares que operaron allí y las que realicé a varios campesinos coincidían en eso: el Estado era algo ajeno. En las fuentes secundarias la presencia del Estado, desde la

década del sesenta, se narraba desde el uso de la violencia contra la guerrilla. Así, militares y civiles manifestaron que existió una profunda desconfianza entre ambos desde 2002: unos por creer que todo el mundo era de las FARC y otros por los antecedentes de persecución y agresión a los campesinos bajo la excusa de enfrentar al enemigo del Estado.

En todo caso, el abandono y la tensión fueron palpables en las carreteras durante 2017, como dos caras del Estado en la región. De camino a la inspección La Julia, nos topamos con un camión repleto de plátano, el cual se hundió días atrás en el pantano de la carretera. De regreso a Bogotá, el camión seguía ahí y la carga había comenzado a dañarse. Esta escena, según me comentaron los demás pasajeros del UAZ, se repetía cada seis meses y la inversión para una cosecha se podía perder a causa de la falta de vías para sacar el producido. De igual modo, en la zona de El Pato, los retenes del Ejército Nacional todavía les causaban molestia y desconfianza, aunque desde que había comenzado el proceso de paz con las FARC en 2012 sentían menos tensión con los militares.

En ese contexto realicé mi trabajo de campo, por lo que muchas de las conversaciones informales se centraban en la paz. Aunque tenían muy fresca la derrota del Sí en el plebiscito del 2016,; las cervezas que disfruté con varios de ellos, daban fe de la posibilidad de vivir sin la mirada inquisidora del miliciano o la requisa hostil del soldado, del desescalamiento de la guerra. Los militares, entre tintos y aromáticas, también hacían mención a que el acuerdo les cambiara la vida: no ver más compañeros caídos o heridos, así como la salvaguarda de sus propias vidas eran los atractivos de la posible transformación del conflicto armado mediante un acuerdo de paz.

Ahí volvía aparecer el pasado, en cada apuesta de futuro, en cada cosa que deseaban que no se repitiera. Era algo que no se podían quitar de encima, que exigía acciones en el presente para cambiar el rumbo. Contrario al afán de los estudios de paz por mirar hacia adelante, los caminos y los relatos me reafirmaban la necesidad de voltear hacia lo acontecido. Ahí seguiré