La narración sonora en el marco de las protestas y los estallidos sociales

Andrés Barrios Rubio1Ph. D. en Contenidos de Comunicación en la Era Digital, Pontificia Universidad Javeriana. Contacto: barriosr_andres@javeriana.edu.co

Luís Miguel Pedrero Esteban2Ph. D. en Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad Antonio de Nebrija. Contacto: lpedrero@nebrija.es

Ana Pérez Escoda3Ph. D. en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación y Nuevas Metodologías de Enseñanza, Universidad Antonio de Nebrija. Contacto: aperezes@nebrija.es

Resumen

En un contexto global de inconformismo y desconfianza de la ciudadanía, por efecto de la desinformación y las fake news que se difunden de manera incontrolable a través de las redes sociales, la reputación de los medios de comunicación se ha visto seriamente dañada; sobre todo, entre los públicos más jóvenes, los popularmente conocidos como millennials y “Generación Z”. Ante esta realidad, se impone redefinir los modelos de gestión; la conexión de la radio con la información entronca con su función social de satisfacer la necesidad de conocer más del otro (Barrios-Rubio, 2020) para construir una realidad ligada al imaginario colectivo y a la legitimación cultural en la mediación que impacta a las masas (Barrios-Rubio y Pedrero-Esteban, 2021). El nuevo escenario, modelado por la creciente y casi plena conectividad de la población y por la omnipresencia del Smartphone como dispositivo prevalente de acceso a internet (Pérez-Tornero y Pedrero-Esteban, 2020), ha impulsado iniciativas por parte de la industria de la radio para adaptarse a las particularidades de la sonosfera digital de los oyentes/usuarios (Barrios-Rubio, 2021; Perona-Páez et al., 2014). El objetivo es valorar el alcance de las estrategias de adaptación ya implementadas en la última década por los operadores dominantes en el sector —radio no lineal, radio visual, radio social y radio guiada—, e identificar las carencias todavía pendientes para una efectiva expansión y una nueva integración en los dispositivos y los canales sobre los que se ha naturalizado el contemporáneo entorno de plataformas de contenido audiovisual. Si bien existe un esfuerzo por incorporar narrativas novedosas, la situación social de la actualidad no sirvió para legitimar el papel del medio radio en las redes sociales, y ha subrayado la fragilidad de un ecosistema mediático altamente expuesto a la polarización, la manipulación y la desconfianza.

Palabras clave: radio, sonosfera informativa, sonosfera digital, transformación.

Introducción

El ecosistema social y mediático transforma al ciudadano y su forma de enfrentarse a los productos textuales, sonoros y audiovisuales que consume. Las audiencias no solo migraron a los dispositivos de pantalla, sino que asumieron un comportamiento particular, desde la apropiación de una cultura mundial con los rasgos individuales de los colectivos y las necesidades locales. En el caso de la radio, a punto de cumplir su primer siglo de vida en Colombia, y sumida aún en pleno proceso de adaptación al nuevo entorno, trata de integrarse en un ecosistema inédito cuyas rutinas de creación, producción y difusión se han visto alteradas por la convergencia de tecnologías, la confluencia de canales y la hibridación de narrativas: noticias en antena, apps, páginas web, redes sociales, notificaciones push o altavoces inteligentes, que no eximen de seguir cuidando el valor intrínseco de la autenticidad, ni las exigencias de objetividad, independencia y claridad consustanciales al ejercicio de comunicar (Singhal y Kim, 2021).

El nuevo escenario, modelado por la creciente y casi plena conectividad de la población y por la omnipresencia del Smartphone como dispositivo prevalente de acceso a Internet (Pérez-Tornero y Pedrero-Esteban, 2020), impulsa la adaptación del medio radio a la sonosfera digital de los oyentes/usuarios (Barrios-Rubio, 2021; Perona-Páez et al., 2014). Si bien el término es reciente y parece ambiguo para observar comportamientos y hábitos de consumo de audio (Torras i Segura, 2020), lejos de reducirlo a una discusión de espacio de recepción, esta investigación lo concibe como un mapa táctico con el que se delinea un escenario híbrido, conformado por la web, las apps, las redes sociales y el podcast: interfaces sonoras que facilitan la personalización del consumo sincrónico del producto radiado en antena, y asincrónico o bajo demanda del material concebido para el espacio digital. Se trata de una postura teórica y conceptual distinta de la concepción tecnológica determinista de denominaciones anteriores (Torras i Segura, 2020).

A partir de un estudio evolutivo de la industria radiofónica desde su contexto analógico —programación, producción, distribución y comercialización—, que toma como referencia los análisis, los indicadores y los estudios académicos más relevantes, así como los testimonios de fuentes profesionales del sector, el presente trabajo sistematiza las variables de naturaleza tecnológica, productiva y estructural que condicionan la gestión de la transformación digital de ese medio. El esfuerzo de la industria radiofónica por posicionarse en la agenda de consumo de las capas poblacionales impone cuatro retos principales: difusión omnicanal coordinada —antena, web, redes sociales, apps—; convergencia de la semiótica sonora con elementos textuales, iconográficos y visuales; nuevas métricas que contabilicen el alcance y el consumo específicos de audio y vídeo, así como su visualización en redes sociales, e incorporación y reconocimiento de nuevos perfiles profesionales en la industria radiofónica.

Fundamento conceptual

Desde la digitalización, concentrada en la movilidad que permite el Smartphone, el público-usuario establece un divorcio con la agenda de consumo tradicional, efecto de desafección con los medios analógicos, que propenden ahora por la interacción y la cocreación de la persona (experiencia personal y colectiva con la marca y el bien que se le ofrecen). La transformación en las rutinas de consumo por parte de la audiencia obliga a diversificar el modelo de negocio de la industria radiofónica y apostar por la atracción de pequeñas microrredes de usuarios, nichos que se identifican con la propuesta que se les brinda y ayudan a propagar el mensaje en sus núcleos de acción. El ecosistema social y mediático evidencia, para el caso colombiano, la importancia, el relieve y la penetración que perfilan el entorno digital: 51.07 millones de habitantes transitan a diario en un país donde la introducción de los teléfonos móviles ya alcanza el 119 % (y hay ciudadanos que poseen más de un Smartphone); hay 60.83 millones de dispositivos celulares; el 68 % de los sujetos (34.73 millones) son usuarios de internet, y el 76.4 % (39 millones de personas) están en las redes sociales (Hootsuite, 2021). Nutrida actividad digital que reporta un uso diario de la red por parte del 88 % de la población, grandes y chicos, con actividades particulares en el círculo público y en el privado.

La conexión diaria de los colombianos a internet circunda las 10 con 7 minutos, espacio de tiempo en el que ejecuta diversas actividades desde el dispositivo digital: acceso a las redes sociales, uso como herramienta audiovisual e instrumento para escuchar música, oír radio y explorar las propuestas de podcast (Hootsuite, 2021). Tiempo de uso y apropiación donde el colectivo social constituye en el ecosistema digital una tribuna de interrelación, espacio de identificación y constitución de comunidades que reportan a 36 millones de colombianos en Facebook, 29.9 millones en YouTube, 16 millones en Instagram y 3.35 millones en Twitter (Hootsuite, 2021). Flujo de actuación que establece un entorno de actuación que devela un nuevo comportamiento del mercado con divergentes formas de reacción, ante un fenómeno de comunicación, por parte de los usuarios.

Las TIC no solo han moldeado la cultura en que se vive, sino que replantean la relación del sujeto con los medios que usa (Scolari, 2015); la audiencia establece nuevas estrategias de interacción con la industria mediática, lo cual influye en lo que piensan y en cómo se comportan las sociedades (Vázquez-Médel y Pulido-Rodríguez, 2020). Lo digital implica definiciones sociales; mucho más, en un momento en el que lo tecnológico es socialmente construido y lo social es tecnológicamente erigido (Thomas, 2009). Un panorama desde el cual los medios configuran unas estrategias diferenciales de poder como industria, como mercado y como reguladores de un proceso comunicativo en el que es necesario desplegar unas tácticas para llegar a los usuarios.

El impacto digital en el entramado social establece un nuevo esquema de motivación y decisión para aproximarse a la lectura, la audición y la visualización de propuestas mediáticas; uso, apropiación y consumo de artefactos, medios y plataformas (Gutierrez–García y Barrios–Rubio, 2019) por parte de un usuario ávido de satisfacer necesidades de relación y reconocimiento. Interiorización del entorno online, escenario digital en el que el medio radio reinventa y diversifica su modelo de negocio, rutinas productivas (Romero-Rodríguez y Tejedor, 2020), sistemas de distribución de contenidos (Marta-Lazo et al., 2016) y narrativas en la esfera digital (Barrios-Rubio, 2020) para posicionar la marca del medio en las necesidades de consumo de la audiencia (Bhattacharya y Sen, 2003). Estrategia de distribución —Facebook, Twitter, Instagram, YouTube— en la que la industria reinventa el consumo en movimiento y facilita la accesibilidad a la oferta (Ribes et al., 2017).

Aunque el fenómeno es global, detenerse en mercados definidos a priori por centros de interés o por área geográfica, como en el caso del presente estudio, permite analizar las dinámicas de producción de contenidos (Said et al., 2013), y valorar así sus implicaciones en el consumo del producto por parte de la audiencia en un ecosistema mediático determinado. En un momento de coyuntura y de transición social, como el que atraviesa Colombia, es importante prestar atención a esa transformación de los mass media. Nuevas dinámicas del mercado (Morimoto, 2020) que captan la atención de un sinnúmero de seguidores digitales (Berduygina et al., 2019), que bajo sus competencias técnicas y culturales (Edo, 2008) establecen su propia agenda de consumo sonoro como consecuencia del proceso de digitalización en la distribución y la recepción de contenidos producidos desde el medio convencional y las plataformas digitales.

Metodología

La protesta social y el confinamiento resignificaron la tecnología y el consumo de propuestas comunicativas por parte de la audiencia. La relación entre agentes radiales y sus usuarios (Soep, 2012) está concentrada en tácticas offline y online que captan la atención (Islas-Carmona, 2008) y dan presencia a la industria en la carta de consumo del sujeto en el marco de una novel ecología de los medios (Scolari y Rapa, 2020). El objetivo principal del presente estudio es analizar la industria radial colombiana —Caracol Radio, W Radio, Blu Radio, RCN Radio y La FM— desde sus medios de impacto nacional. El corpus de estudio investigativo es analizado, como se muestra en la tabla 1, desde las variables establecidas para triangular tres factores: relación medio-usuario en la construcción de realidad; eje narrativo para captar la atención del usuario, e hito de interés en temas particulares. Investigación teórica y aplicada, cualitativa y cuantitativa, bajo la modalidad de estudios descriptivos, exploratorios y correlacionales.

Tabla 1. Categorías de análisis empleadas en análisis de actuación en redes sociales

|

Variable |

Descriptor |

|

Modelo de negocio |

Características del medio en su actuación en redes sociales |

|

Rutinas productivas |

Características del contenido que circula en internet |

|

Relación medio-audiencia-usuario |

Estrategias que se emplean en interacción con usuarios |

Fuente: elaboración propia.

El método de análisis de contenido offline y online fue apoyado en fichas de seguimiento de los mensajes en Facebook y Twitter, imágenes en Instagram y videos en YouTube , y el insumo reflexivo del contenido analizado en los mensajes de su cubrimiento informativo sobre la protesta social. Una exploración que identifica las características y los valores de las categorías y las variables objeto de investigación (Baptista-Carrillo, 2012), y método que permitió recolectar la información relacionada con la estrategia de los espacios informativos, con el fin de que los resultados fueran pertinentes al momento de generar el análisis de 14 899 posts, 26 950 tuits, 1340 imágenes y 805 videos que circularon a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2021.

Estudio cualitativo que busca proveer datos descriptivos de fenómenos que ocurren en un ambiente natural para hacer intervenciones con algún experimento o tratamiento artificial (Taylor et al., 2015); tabulación de categorías y variables que facilitaron la elaboración de la base de datos. Codificación de unidades de análisis (Barredo-Ibáñez, 2015) que se triangula con los factores de investigación descriptivos y exploratorios que emergen de la deducción, la verificación y las inferencias de la realidad observada y sus elementos cuantitativos y cualitativos (López-Noguero et al., 2016). El esquema de acción suma la valoración de las publicaciones que los medios emplean hoy para llegar al público a través de los nuevos canales (Cabrera, 2010); abordaje de material gráfico que permitió descubrir las tácticas operativas de la radio en el actual escenario.

Resultados relevantes

La clase política, la radio y la propia industria nacional han perdido influencia en la toma de decisiones de la sociedad en el entorno digital. Se han debilitado no solo el pensamiento teórico y su lugar en los procesos de comunicación, sino el papel y el acompañamiento de las teorías al desarrollo tecnológico del momento, entorno de las ciencias sociales que cuestiona y modifica las certezas que se tenían en el campo analógico. El lugar de la comunicación hoy está conexo al cambio social y las políticas de comunicación que dictan un mundo globalizado, y que concentra sus acciones de consumo en las pantallas de los dispositivos portátiles.

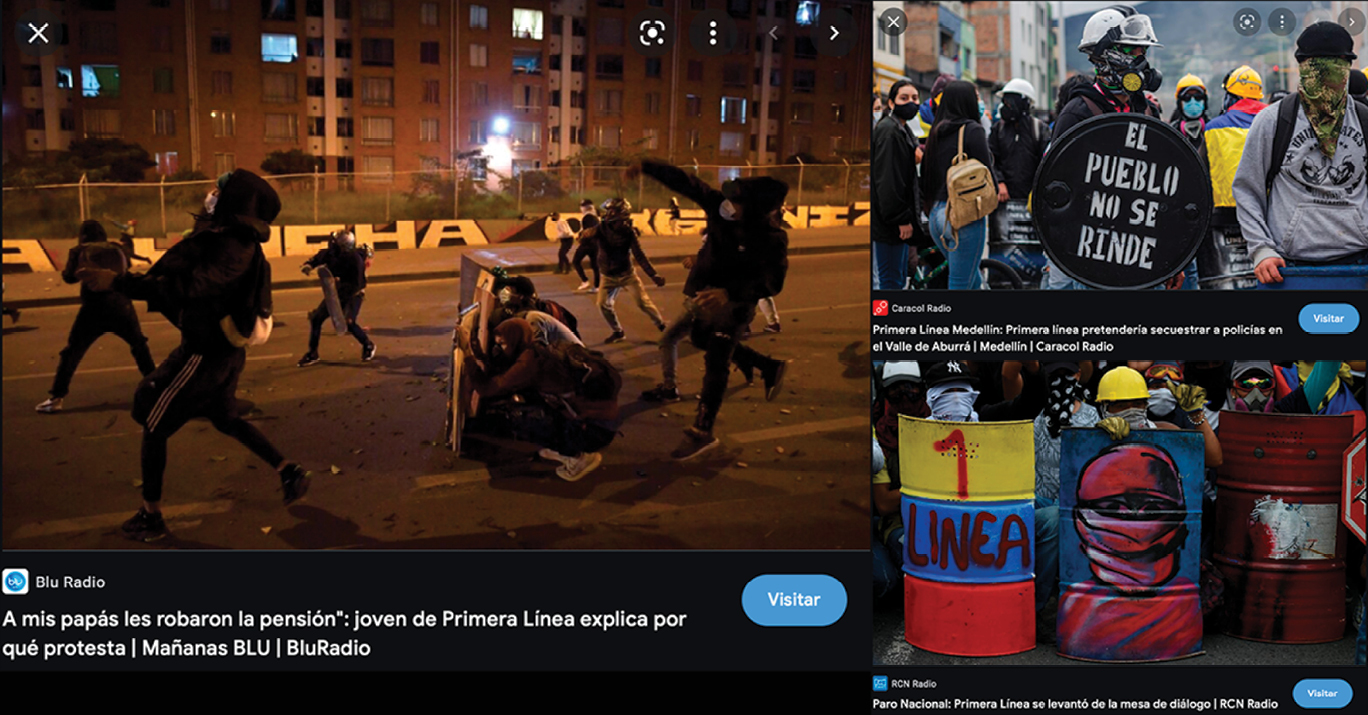

Se está al frente de un sistema integrado de información en el que confluyen multiplicidad de intereses, pero segrega un estándar mínimo de información entre la diversidad y la pluralidad de mensajes —textuales, sonoros y visuales— que surgen a cada segundo en la red, como se muestra en la figura 1. La toma de decisiones personales y sociales está ligada a ese material que circula en el media mix de los medios sociales y convencionales. Dinamismo y transformación del campo de la comunicación que impone nuevas lógicas de actuación del mercado nacional que responden a las demandas globales de la comunicación y la cultura; simbolismo que refleja cómo se es y cómo se reconoce el colectivo social.

Figura 1. Mensajes emitidos por el medio en los escenarios sociales.

Fuente: elaboración propia.

Mundo de conversación pública que genera convergencias, al tiempo que se monetizan los contenidos. Rasgo cultural en el que se dio el paso del mensaje a la conversación en la masificación de las redes sociales y el Smartphone; escenario en el que cambian el papel y la relevancia de los medios tradicionales y su efecto sobre la construcción de realidad y las necesidades en la audiencia. Delgada línea entre los procesos interpersonales y masivos que llevan a hablar de formas conectivas de pensamiento que activan la aceleración de los estímulos nerviosos; construcción de la verdad desde el debate y los razonamientos colectivos; integralidad de la suma de datos y la eficiencia de los relatos compartidos con la sociedad, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Respuestas de los usuarios a los mensajes de los medios en los escenarios sociales.

Fuente: elaboración propia.

Eficacia de la comunicación dotada de claridad, de conversación y del chequeo de nuevas técnicas; mimetización de contenidos que establece rutinas informativas, que, a su vez, instituye hábitos de consumo de productos relevantes, empatía con la marca y el productor de contenido, lo que permite una experiencia diferente con las historias y los relatos que se ofrecen en el ecosistema digital. La influencia social rompió el esquema del modelo de negocio de los medios y el círculo virtuoso de la publicidad, mapa ideológico que tantea y encuentra puntos de referencia que den sentido a la cultura visual y multimedia en el que se interconectan las formas locales con la agenda del mundo.

Conclusiones

El ecosistema digital llama a concentrar esfuerzos en comprender a las personas, sus mensajes y el sistema de mensajería, ambiente que regula el pensamiento y el actuar del sujeto. Ambiente de acción que da la posibilidad de comprender cómo llegar a los usuarios desde el contenido y la forma del mensaje que se estructura para la marca radial. Extensión de los sentidos que transforma la percepción del mundo, y desde la que se interactúa en las plataformas sociales y los instrumentos de comunicación.

La protesta social delinea un cambio constante e importante de la relación usuario-radio-producto, simbiosis de nuevos modelos de comunicación desde divergentes modos de narrar los datos, los hechos, las ideas y las opiniones desde la instantaneidad, la bidireccionalidad, la multidireccionalidad, la interactividad, la hipertextualidad y la participación. Alteración de la relación entre las tecnologías existentes, la industria, los mercados, los géneros y los públicos; lógica de operación que proyecta contenidos para ser procesada por la audiencia desde la información y el entretenimiento.

Transformación de la concepción de mundo; comprensión y reconocimiento de sectores sociales aislados; relación y visibilidad de la comprensión de una cultura algo compleja por su organización y la reconfiguración de las instituciones, los roles y las prácticas de saber y poder; subjetividades y colectivos sociales que hace emerger interpretaciones o necesidades desde la inteligencia ciudadana: aumento de las capacidades cognitivas de las personas y los grupos, de la percepción, de la memoria, de las posibilidades de razonamiento de aprendizaje y de creación. El escenario pide crear procesos y acciones que aborden los problemas de la sociedad de hoy, aprendizaje de contextos que proponen un replanteamiento al accionar inmediatista de los medios de comunicación y las estrategias comunicativas que se emplean en el ecosistema digital.

Referencias

Baptista-Carrillo, D. C. (2012). Diseño, desarrollo y validación de una metodología para el análisis de competitividad en sectores industriales venezolanos basada en la técnica multicriterio Analytic Network Process (ANP) [tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/17123

Barredo-Ibáñez, D. (2015). El análisis de contenido. Una introducción a la cuantificación de la realidad. Revista San Gregorio, (1), 40–50. https://doi.org/10.36097/rsan.v0i0.113

Barrios-Rubio, A. y Pedrero-Esteban, L. M. (2021). The Transformation of the Colombian Media Industry in the Smartphone Era. Journal of Creative Communications, 16(1), 45-60. https://doi.org/10.1177/0973258620981347

Barrios-Rubio, A. (2020). R@dio en la sonoesfera digital: modelo de negocio y rutinas productivas de la industria sonora. Alphaeditorial.

Barrios-Rubio, A. (2021). Radio, music and podcast in the consumption agenda of Colombian adolescents and youth in the digital sonosphere. Communication & Society, 34(3), 31-46. https://doi.org/10.15581/003.34.3.31-46

Berduygina, O., Vladimirova, T. y Chernyaeva, E. (2019). Trends in the spread of fake news in mass media. Journal of Communication: Media Watch. 10(1), 122-132. https://doi.org/10.15655/mw/2019/v10i1/49561

Bhattacharya, C. B. y Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2), 76-88. https://doi.org/10.1509/jmkg.67.2.76.18609

Cabrera, M. Á. (2010). La interactividad de las audiencias en entornos de convergencia digital. Icono14, 8(1), 164-177.

Edo, C. (2008). Lenguaje y estilo del ciberperiodismo. Sala de Prensa, 4(103). https://www.saladeprensa.org/art730.htm

Gutiérrez-García, M. y Barrios-Rubio, A. (2019). Del offline a la r@dio: las experiencias de la industria radiofónica española y colombiana. Revista de Comunicación, 18(1), 73-94. https://doi.org/10.26441/RC18.1-2019-A4

Hootsuite. (2021). Digital 2021 Colombia. https://datareportal.com/reports/digital-2021-colombia

Islas-Carmona, J. O. (2008). El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Palabra Clave, 11(1), 29-39.

López-Noguero, F., Sarrate-Capdevila, M. L. y Lebrero-Baena, M. P. (2016). El ocio de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Análisis discursivo. Revista Española de Pedagogía, LXXIV(263), 127-145.

Morimoto, M. (2020). OTC drug advertising in Japan: the role of need for cognition and celebrity endorser credibility. Health Marketing Quarterly, 37(2), 108-123. https://doi.org/10.1080/07359683.2020.1742479

Pérez-Tornero, J. M. y Pedrero-Esteban, L. M. (2020). Las coordenadas digitales del ecosistema comunicativo. En L. M. Pedrero-Esteban y A. Pérez-Escoda (Eds.), Cartografía de la comunicación postdigital: medios y audiencias en la Sociedad de la COVID-19 (pp. 37-56). Thomson Reuters.

Perona-Páez, J. J., Barbeito-Veloso, M. y Fajula-Payet, A. (2014). Young people in the digital sonosphere: media digital, media devices and audio consumption habits. Communication & Society, 27(1), 205-224.

Ribes, X., Monclús, B., Gutiérrez-García, M. y Martí, J. M. (2017). Aplicaciones móviles radiofónicas: adaptando las especificidades de los dispositivos avanzados a la distribución de los contenidos sonoros. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 4(7), 29-39.

Romero-Rodríguez, L. M. y Tejedor, S. (2020). De la inmediatez de los cibermedios a la profundidad del Slow Journalism. En L. M. Pedrero-Esteban y A. Pérez-Escoda (Eds.), Cartografía de la comunicación postdigital: medios y audiencias en la Sociedad de la COVID-19 (pp. 255-279). Thomson Reuters.

Said-Hung, E., Serrano-Tellería, A., García De Torres, E., Yezers’ka, L. y Calderín, M. (2013). The management of the Social Media at the Iberoamerican’s mass media. Communication & Society, 26(1). 67‐92.

Scolari, C. y Rapa, F. (2020). Media evolution. La Marca Editora.

Scolari, C. A. (2015). Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e interfaces. Palabra Clave, 18(3), 1025-1056. https://doi.org/10.5294/pacla.2015.18.4.4

Singhal, A. y Kim, D. K. D. (2021). The role of the communication discipline to tackle COVID-19: Interrogating positive deviations and critical discourses. Journal of Creative Communications, 16(2), 135-138. https://doi.org/10.1177/09732586211002930

Soep, E. (2012). The digital afterlife of youth-made media: Implications for media literacy education. [Generación y recreación de contenidos digitales por los jóvenes: implicaciones para la alfabetización mediática]. Comunicar, 38, 93-100. https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-10

Taylor, S., Bogdan, R. y DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. (4ta ed.). Wiley.

Thomas, H. (2009). De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales. Conceptos/estrategias/diseños/acciones. Ponencia presentada en la 1ra Jornada sobre Tecnologías Sociales, Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires. https://www.transitsocialinnovation.eu/content/original/Book%20covers/Local%20PDFs/175%20Chap%20%20Thomas%20Tecn%20para%20la%20soc%20inclus%20en%20LA%202012.pdf

Torras i Segura, D. (2020). “Digital sonosphere”. Diagnosis of its current analytical applications and terminological meanings. Digital Creativity, 31(1), 29-43. https://doi.org/10.1080/14626268.2020.1722709

Vázquez-Médel, M. Á. y Pulido-Rodríguez, C. (2020). Más allá de la desinformación y las fake news. En L. M. Pedrero-Esteban y A. Pérez-Escoda (Eds.), Cartografía de la comunicación postdigital: medios y audiencias en la Sociedad de la COVID-19 (pp. 201-222). Thomson Reuters.