Medios, TIC e industrias culturales

Ponencias

- El ecosistema digital, nuevo escenario de relación, implicación y consumo de la radio por parte del oyente-usuario

- Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de ciudad en Instagram: estudio de caso de la cuenta Bogotá Street Photography

- Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá

- El tratamiento del feminicidio en la prensa escrita colombiana: un paralelo entre redactores de noticias y periódicos

- Televisión y memoria en Argentina: canal Encuentro y la última dictadura militar

- Resignificar la comunicación transmedia

- Análisis comparativo de los recursos digitales inclusivos para la población oyente y no oyente de Ibagué y su impacto en el área comunicacional

- Representaciones de lo colombiano en las series de televisión Narcos (Netflix) y Sin senos sí hay paraíso (Caracol TV)

- Cineco Alternativo en Bogotá: una plataforma de aprendizaje por medio de un proceso de “culturización”

- Comunicación, tecnología y arte. Un análisis exploratorio de la agenda de conocimiento propuesta desde los medialabs

- La paradoja de la información y el acceso a los servicios de la nube en el contexto del big data. Análisis de posibilidades de aplicación a partir de nuevas audiencias: jóvenes universitarios

- Agencias de noticias: una estrategia para la dinamización social de las comunidades

Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá

Carlos Javier Benavides Ávila

Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia, comunicador social de la Universidad Cooperativa de Colombia.

carlosbenavides@javeriana.edu.co

William Ricardo Zambrano

Posdoctorado en Dispositivos Digitales de la Universidad de Oviedo, España; doctor en la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Pontificia de Salamanca, España; magíster en Comunicación y especialista en Televisión de la Pontificia Universidad Javeriana; comunicador social de la Universidad de La Sabana.

zambrano_william@hotmail.com

Resumen

La presente ponencia es resultado de la investigación “Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá”, mediante el estudio de las cuatro emisoras más tradicionales de la ciudad: de universidades públicas, LAUD 90.4 FM de la Universidad Distrital y UN Radio 98.5 FM de la Universidad Nacional; y de instituciones privadas, HJUT 106.9 FM de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Javeriana Estéreo 91.9 de la Pontificia Universidad Javeriana. Se estudió la parrilla de programación de la señal análoga de cada medio de comunicación, con el fin de identificar sus contenidos, así como la puesta al aire de sus temáticas. De igual modo, se analizó la presentación de sus contenidos en la página web, con el objeto de describir y comprender su producción radiofónica. Para tal fin, se realizaron entrevistas aplicadas a sus directores, docentes y estudiantes, participantes en varios programas de cada emisora, con el propósito de contrastar experiencias y opiniones sobre la radio universitaria y la importancia de lo digital como una apuesta hacia el futuro de estos medios. Se concluye así que la radio universitaria tiene un estilo propio de producción para web, el cual se evidencia en la presentación de sus contenidos, pero con diferencias en el uso de las herramientas tecnológicas que complementan las emisiones análogas.

Palabras clave: radio universitaria, lógicas de producción, radio digital, radio análoga, parrillas de programación, página web.

Introducción

Las implicaciones de la presencia de la radio universitaria en la virtualidad son diversas y se aprecian en la manera como proyecta en los espacios o escenarios digitales, sus intereses, discursos y programación propios. En la interrelación y despliegue de estos elementos ha logrado avances importantes al incursionar en el montaje de las páginas web, en especial, en temas tan esenciales como la imagen y el texto. Ello ha abierto nuevas oportunidades y maneras de producir en la radio universitaria, lo cual ha fomentado y aumentado la visita a sus sitios, la constante actualización de su información, y la presentación de productos digitales sonoros en formatos específicos.

Este panorama requiere acciones permanentes que involucran la necesidad de proponer nuevos y creativos proyectos, y asimismo demanda la participación de personas idóneas y responsables de estos espacios donde la interacción es fundamental para cautivar el interés de la audiencia y entretenerla de modo efectivo.

De acuerdo con lo expuesto, la intención central de esta investigación es entender la lógica de producción radial de cuatro medios de comunicación universitarios importantes de Bogotá: Javeriana Estéreo de la Pontificia Universidad Javeriana (91.9 FM), HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (106.9 FM), UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia (85.9 FM) y LAUD (90.4 FM) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para ello, mediante un ejercicio comparativo, se ahonda, entre otros aspectos, en las características formales y de contenido de sus parrillas de programación, en especial, la caracterización de estas en la franja matinal, como espacios definidos por propuestas que cada emisora considera pertinentes en ese horario específico. De igual forma, se analiza la presentación de sus páginas web, como espacio propio de cada medio en el que se utilizan formatos para sus productos sonoros, retransmisión de señal análoga, administración y orden de la información.

Como complemento, se realizan entrevistas a profundidad para comparar y evidenciar, desde la experiencia de los participantes en la producción, las posibles diferencias y similitudes presentes en las lógicas de producción de las cuatro emisoras universitarias más tradicionales de Bogotá. En este sentido, conocer y mostrar la opinión de quienes hacen este tipo de radio, permite comprender sus distintas y particulares responsabilidades y roles, puesto que tanto estudiantes como directores y profesores hacen radio universitaria por diferentes motivos, por ejemplo, el gusto por hacer radio desde su propia iniciativa y voluntad; el interés por promover espacios para el diálogo sobre temas de interés cultural o académico; la vocación periodística, la capacidad y el conocimiento para producir contenidos en este tipo de medios; y de igual modo, el factor económico, determinante en la sostenibilidad de la emisora y sus programas.

Propósitos de la ponencia:

- Mostrar la comparación en lógicas de producción de radiodifusión en las emisoras universitarias de Bogotá.

- Dialogar sobre el estado de producción digital de la radio universitaria.

- Discutir términos como convergencia y migración en las emisoras universitarias.

Metodología

La metodología se diseñó desde tres aspectos que permitieron abordar las lógicas de producción radiofónica: la caracterización de la parrilla de programación de lunes a viernes, durante dos semanas continuas; el análisis de la presentación de las páginas web de cada emisora, durante el mismo rango de tiempo; y los aportes de los conceptos de producción de radio universitaria de los directores de cada emisora, de los docentes y estudiantes participantes en programas.

Selección de la muestra.

La selección de las emisoras universitarias respondió a criterios básicos: ser medios con más de 10 años de presencia en la frecuencia modulada; contar con una parrilla de programación diaria y constante; tener el reconocimiento de la institución a la que pertenece; ser reconocida su tradición en el campo de la radio universitaria; contar con una presencia significativa en la web. Las emisoras fueron Javeriana Estéreo, la HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia y LAUD 90.4 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El criterio de selección de las emisoras tuvo como referencia el listado de la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC). En 2017, había 57 radios a nivel nacional; de estas 21, pertenecientes a Bogotá, se seleccionaron cuatro que representan una quinta parte del total de las ubicadas en la ciudad. De estas, dos son privadas y dos son públicas, un aspecto que permitió dar un balance apropiado para su comparación de las lógicas y sus modos de emisión.

Técnicas de investigación.

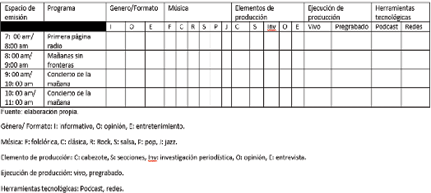

Para llevar a cabo las actividades propuestas, se determinó como primera medida diseñar y elaborar una matriz que permitiera caracterizar los elementos que hacen parte de la parrilla de programación de cada emisora. Al mismo tiempo, se hizo la toma de captura de pantalla por cada hora de programación y emisión que comprendiera la franja de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., con el fin de rastrear y obtener los elementos necesarios para identificar el uso de los espacios virtuales que hace cada medio. Por último, se planearon y programaron las entrevistas que1 permitieron profundizar sobre el sentido de la producción en la radio universitaria, desde las perspectivas de los individuos que hacen parte del proceso radial.

Cuerpo del document

La programación radiofónica universitaria

Para comprender la programación de cada emisora es necesario referir la composición y uso del lenguaje radiofónico que según Haye (1995), permite tener variedad expresiva, subrayar, hacer mayor referencialidad, generar procesos apelativos que involucren al oyente en su descodificación y comunicar.

Como se ha anticipado, una parte del lenguaje radiofónico referenciado lo ocupa lo musical, que discrimina según sus usos y se denomina música autónoma, por estar dedicada a gratificar los gustos de los oyentes. Es, en este sentido, independiente de la expresión del texto hablado; es decir son las canciones que suenan con frecuencia en la programación.

La música auxiliar, son las cortinillas, los cabezotes y separadores, que son los complementos de la intención principal. De los usos de la música el autor menciona varios, entre otros: identificar una emisora, un programa o un sector de programas; generar mayor relevancia a un personaje; hacer recordar al oyente algún hecho; prepararle el ánimo crear atmósfera, para identificar un lugar o un tiempo, para subrayar un diálogo. Así, la música en la producción radiofónica cumple con varias funciones, entre ellas, ser música objetiva, subjetiva y descriptiva.

Lo musical en las emisoras no solo tiene la intención de ser un placer o un mensaje para el público. Para Mata (1993), es un ingrediente de la oferta radiofónica, destinada a ser llamativa para una audiencia particular, definir un estilo de emisión, tener raiting y ser incluso puerta de ingresos económicos para el medio. La música es pues parte fundamental de la presentación de las emisoras, definiendo la predilección de los géneros recurrentes en su emisión, creando así su oferta de entretenimiento y recreación.

Para describir lo musical de la programación, Mata (1993) propone dos operaciones: la primera, registrar lo que se difunde, y la segunda, procesar los datos obtenidos.

Retomando el concepto de discurso radiofónico de Haye (1995), este se clasifica a partir de su infraestructura material, que es la que articula la producción y la define para su audición y su horario; generándose así el proceso instrumental del formato. Este autor define un árbol genealógico de formatos radiofónicos en el que se destacan la lingüística y la comunicación. Reconoce y plantea el uso del discurso desde lo técnico del estilo radiofónico y su importancia en el proceso de creación de productos.

Esta definición de la producción radiofónica desde la lingüística cuenta con tres elementos de predicación el descriptivo, el argumentativo y el narrativo, con particularidades que enmarcan la intención del discurso y se articulan con un género radiofónico informativo, interpretativo o recreativo. Para poder comunicarse el producto debe estar en un formato que cumpla con los requisitos de extensión de la plataforma de emisión. El aporte a Haye (1995), desde este estudio, se complementa con otros formatos que en lo digital son podcast y programas migrantes de la señal análoga.

De lo anterior se lograron definir en las cuatro emisoras:

- Horarios de cada programa, lo que demostró que las parrillas de programación no están pensadas en sentido de competencia.

- La música depende del estilo de cada emisora y su interpretación de cultura, hay variedad de géneros musicales, aunque preferencias por música no comercial.

- Mezclar formatos en el desarrollo de los programas es recurrente.

Producción radiofónica universitaria y propuesta digital.

El concepto de producción en la radio universitaria tiene como condición inherente a su naturaleza, ser un medio de comunicación con un claro enfoque en la cultura, la educación y el entretenimiento, sin descuidar su misma definición y función como radio de interés público en Colombia. Para revisar e interpretar sus prácticas desde la categoría de lógicas de producción, fue necesario entender los elementos que conforman las propuestas que se convierten en programas, las cuales hacen parte de una parrilla de programación y que se presentan de distintas maneras en el espacio digital de cada medio.

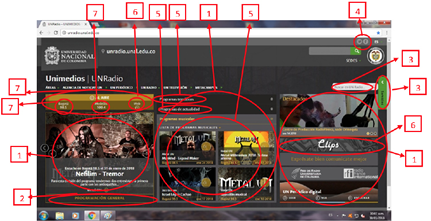

Para analizar las páginas web de cada emisora se tomó una captura de pantalla por hora comprendida de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., durante los diez días en que se hizo el seguimiento a la programación. Su propósito fue indagar y explicar, desde la categoría de producción radiofónica en el escenario virtual, los elementos propios de ese contexto, que según Herreros (2001) están definidos en montaje de la información, redacción, diagramación, espacios de interacción y el complemento de la imagen a los productos sonoros.

Con base en estos elementos se definieron y compararon la presentación y organización de la información que hace cada emisora de los mismos, la ubicación de los programas y la parrilla de programación, los canales virtuales que abre a la audiencia para que participe e interactúe con la radio estación, como la migración de contenidos de transmisión análoga a la web y la creación de productos para los espacios virtuales.

Las páginas web, como extensión del medio análogo, combinan imagen, vídeo y texto que permiten una experiencia de navegación multimodal de alcances invaluables. De esta forma, el ejercicio de la radiodifusión y la comunicación, no se reduce al audio, sino que de acuerdo con Herreros (2001), a partir de su adecuado uso, se logra la migración de la radio a espacios digitales que conllevan un proceso de mutación que debe ser oportuna y eficazmente aprovechado.

Se identifican de este modo características similares en elementos de estas páginas de medios universitarios. Es importante resaltar que así como su discurso es distinto en los cuatro casos, también su presentación lo es en los espacios digitales. Aunque ubicada en lugares diferentes, en todas las páginas web se encuentra el reproductor de la señal análoga. Esto demuestra que el medio tradicional es parte fundamental de la navegación web, lo cual está en sintonía con lo que asegura García (2010) respecto a la radiodifusión en web, en cuanto a que gira en torno al elemento sonoro, que en este caso permite la retransmisión de la señal que se halla en el dial en cualquier lugar y momento.

Complementa lo anterior, la posibilidad de que los espacios de productos radiofónicos atemporales se pueden hallar en las cuatro páginas web, en las cuales cada una de las emisoras tiene un archivo digital donde se pueden ubicar los programas transmitidos en el dial, de acuerdo con la lógica de la playlist que ofrece la opción de configurar los contenidos que se quiere escuchar, en el orden que se desee. Esta posibilidad nos remite directamente al concepto de podcast, que por cierto no cuenta con una definición como tal, y que cada medio utiliza y adecúa a sus ámbitos de producción conforme a sus intenciones y necesidades; cabe advertir, que solamente en UN Radio se halla producción sonora exclusiva de la página web.

Contar con una página web implica no solamente ubicar información en el espacio, también demanda periodicidad y actualización constante, tareas que se realizan dependiendo, entre otros aspectos y factores, de las temáticas de interés en general, de los acontecimientos del momento, del desarrollo de los programas en el dial que nutren la página y los espacios de interacción con la audiencia. Esta última definida y ejercida mediante el uso de las redes sociales Facebook y Twitter, que son las más utilizadas en las cuatro emisoras. La mayoría de las publicaciones difundidas por estas redes se refieren a sus programas y horarios en el dial o invitaciones a eventos.

La similitud observada está en el uso de redes sociales y actualización constante de sus contenidos digitales y la configuración de espacios de interacción con la audiencia. La página de LAUD, por ejemplo, ofrece una urna virtual con temáticas variadas sobre actualidad o sobre qué le interesaría a la audiencia escuchar en la elección musical de la emisora. En Javeriana Estéreo son frecuentes las respuestas a los tuits de los usuarios con el uso de emojis o gifs, con humor; el micrositio de HJUT tiene un espacio para las publicaciones que realiza en sus redes sociales; por el contrario, UN Radio, que cuenta con ellas, no hace visible la interacción en su página web con la audiencia.

Así mismo, el uso de imágenes y de escritos web está presente en todas las páginas, con contenidos diferentes y con cubrimientos de eventos y acontecimientos variados. En sí, estas cuatro emisoras administran la información con el fin de ofrecer a quien visite sus sitios web una experiencia completa y una proyección de lo que son como medios de comunicación, resaltando sus enfoques y tratamiento de la información.

Se evidencia el trabajo y la producción de las emisoras en sus espacios digitales; son un complemento a la información que se encuentra en el dial, pero que no cuenta con independencia en producción, en referencia a contenidos exclusivos radiofónicos digitales. Este ejercicio se hace de manera tímida y, aun, se está explorando su viabilidad para el uso de lo digital y, de este modo, migrar los programas; pero en realidad no se ha potenciado el uso de las páginas web como medios con producción sonora independiente.

La convergencia de la radio, como la propone Herreros (2001), depende de personal especializado, esto es, capacitado en producir espacios digitales fluidos y ordenados con el complemento de la noción de radiodifusión que desea producir el medio. Estas cuatro emisoras producen radio on line, dándose la reproducción simultánea de la transmisión análoga, aunque se encuentra la configuración de imagen, vídeo y texto que gravita alrededor de la programación como contenido original.

Conceptos de producción radiofónica universitaria en la opinión de directores, docentes y estudiantes

Se buscó la opinión de actores participantes en la producción de programas de las emisoras, fueran directores, docentes o estudiantes, el diálogo desarrollado con ellos alrededor de tres ejes temáticos: la producción, lo periodístico y la tecnología, aportaron sustanciales insumos para el análisis y las conclusiones.

En primera instancia, las precisiones de los directores de las cuatro emisoras fueron decisivas. En general, los cuatro respondieron que las parrillas de programación se ensamblan dependiendo de las propuestas recogidas para hacer parte de la programación, como es el caso del mantenimiento de programas emblemáticos que llevan varios años y se ha convertido en estandartes de la emisora. Esto en el caso de LAUD, Javeriana Estéreo y UN Radio, dado que cuentan con programación en vivo, una modalidad que posibilita ofrecer una parrilla de programación con cambios en sus programas y, además, la revisión periódica de los mismos para evaluar su pertinencia y continuidad.

La lógica de producción es determinante en la cantidad de propuestas que llegan a ser programas; por lo tanto, las dinámicas de capacitación a docentes y estudiantes que quieren hacer parte de la emisora son primordiales para asegurar la generación de nuevos proyectos que se acoplen al sello distintivo de cada medio.

Es por esta razón que el desarrollo de la radio universitaria se realiza en gran parte la motivación propia de quienes, ante todo, quieren participar, más que obtener beneficios otorgados por el medio.

Lo económico juega un papel fundamental en la expansión, mantenimiento y funcionamiento del medio de comunicación. Es comprensible que la cantidad de personas que contratan y los proyectos que pueden financiar, impactan directamente la producción, los espacios y las herramientas tecnológicas con las que cuenta cada emisora. Puede que esta sea la razón para la tímida incursión en la producción radiofónica digital, ya que aumentaría los presupuestos por el trabajo que se necesita para mantener estas iniciativas. De la misma manera, el mantenimiento de los servicios de streaming son pagos y dependen en calidad y capacidad del monto que se cancele por el servicio.

Aunque docentes y estudiantes no son muy partícipes en la configuración de la información que se presenta en los espacios digitales de la emisora, reconocen la importancia del espacio y la función que cumple como una extensión del medio análogo y como una oportunidad para generar productos radiofónicos novedosos y exclusivos en el contexto digital, con mayor razón si se considera que los programas en los que participan no tienen en sus planes la generación de podcast.

En el diálogo con los docentes se evidenció que en los tres casos de las emisoras que cuentan con programación hablada existe libertad de elección en temáticas y contenidos, debido a que las emisoras respetan las ideas de los docentes y permiten realizar los programas de acuerdo con sus criterios.

Los profesores son libres de hacer sus programas utilizando el formato de su preferencia, lo cual depende de los intereses y la intención del mismo. Como en alguno de los casos no se cuenta con una revisión o curaduría por parte de la emisora, no se hace una constante supervisión por cuestiones de compromiso y responsabilidad con las que elaboran sus programas.

En cuanto a los estudiantes se preguntó cómo lograron hacer parte de la emisora y de qué modo, los programas en los que intervienen, lograron el espacio en la programación. La manera más particular ha sido por medio de las convocatorias abiertas, en el caso de Javeriana y UN Radio; por el lado de LAUD, la estudiante logró el espacio en representación de otro medio de comunicación con el que la radiodifusora tiene un convenio de intercambio de información, y en HJUT, el estudiante se acercó por curiosidad y motivación propias.

Conclusiones

El estilo particular de cada emisora denota diferencias en los intereses sobre lo que es educativo y cultural, esto se evidencia en el uso del lenguaje radiofónico, en los géneros musicales que más cuentan con tiempo al aire, donde se interpreta el interés de exposición que tienen por uno u otro. A su vez, la exposición y el tiempo otorgado a las temáticas que hacen parte de sus programas permite definir su énfasis mediático.

Las semejanzas de la radio universitaria en Bogotá se basan en la migración de contenidos análogos a los espacios digitales, en forma ordenada y con la intención de ser un archivo de la programación del medio. La presentación de cada página web responde a la institucionalidad de cada universidad y a la línea editorial de cada emisora, el manejo de las imágenes, la redacción de texto para web y el espacio de los productos radiofónicos están definidos.

Hay diferencias marcadas en la oferta de su programación basada en la interpretación de conceptos como cultura, ciencia o educación, que se convierten en contenidos desarrollados con el uso de diferentes formatos radiofónicos géneros musicales diversos, temáticas analizadas en diferentes discursos e intenciones particulares de cada emisora.

De las conclusiones anteriores surgen las siguientes preguntas para investigaciones futuras:

¿Cuál sería un modelo de análisis de lenguaje para radio universitaria?

¿Cuál es el estado de las emisoras universitarias en Colombia frente a las de Estados Unidos y Europa?

Referencias

García, J. (2010). La radio online. Definición, evolución y tendencias. En Pérez, J. Nuevos tiempos para la industria radiofónica en España. Málaga: Grupo de Investigación Eumed.

Haye, R. (1995). Hacia una nueva radio. Barcelona: Paidós.

Herreros, M. C. (2001). La radio en la convergencia multimedia. Barcelona: Gedisa Editorial.

Mata, M. y Scarafía, S. (1993). Lo que dicen las radios. ALER. Quito: ALER.

McCombs, M. (2014). Setting the agenda: Mass media and public opinion. Cápítulo 5 (pp 79-96). Malden: Polity press.

Raymond, R. (2016). Managing college radio: Understanding american college stations through their management practices. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 14(2), pp.193-211. doi:10.1386/rjao.14.2.193_1

Red de Radio Universitaria de Colombia (2017) Emisoras. Recuperado de https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/

Rodero, E. (2005). Producción radiofónica. Madrid: Cátedra. Recuperado de https://documents.emmarodero.com/008-concepciondelaproduccion.pdf

Zambrano, W. (2013). Radiografía de las emisoras universitarias colombianas. Folios, (28), pp. 115-138.

Gráficos y Tablas

Matriz de caracterización de programación.

Análisis presentación páginas web.