Medios, TIC e industrias culturales

Ponencias

- El ecosistema digital, nuevo escenario de relación, implicación y consumo de la radio por parte del oyente-usuario

- Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de ciudad en Instagram: estudio de caso de la cuenta Bogotá Street Photography

- Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá

- El tratamiento del feminicidio en la prensa escrita colombiana: un paralelo entre redactores de noticias y periódicos

- Televisión y memoria en Argentina: canal Encuentro y la última dictadura militar

- Resignificar la comunicación transmedia

- Análisis comparativo de los recursos digitales inclusivos para la población oyente y no oyente de Ibagué y su impacto en el área comunicacional

- Representaciones de lo colombiano en las series de televisión Narcos (Netflix) y Sin senos sí hay paraíso (Caracol TV)

- Cineco Alternativo en Bogotá: una plataforma de aprendizaje por medio de un proceso de “culturización”

- Comunicación, tecnología y arte. Un análisis exploratorio de la agenda de conocimiento propuesta desde los medialabs

- La paradoja de la información y el acceso a los servicios de la nube en el contexto del big data. Análisis de posibilidades de aplicación a partir de nuevas audiencias: jóvenes universitarios

- Agencias de noticias: una estrategia para la dinamización social de las comunidades

Representaciones de lo colombiano en las series de televisión Narcos (Netflix) y Sin senos sí hay paraíso (Caracol TV)

Roberto Sancho Larrañaga

Doctor en Historia de la Universidad de Zaragoza, España; magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Docente titular del Programa Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

rsancho@unab.edu.co

Daniel José Galvis Jaimes

Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Laura Tatiana Perilla Ramírez

Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Resumen

La investigación tiene como tema las representaciones sociales de los colombianos en las series de televisión Narcos y Sin senos sí hay paraíso, con el objetivo de identificarlos en series nacionales e internacionales. Para ello se implementa una metodología mixta y un instrumento de observación de contenidos de programas de televisión. Se adaptó el instrumento “Observación de contenidos de programas de televisión (ORMIC-UNAB-CNTV-ASCUN)”; así, se determinaron cuatro categorías y once subcategorías, que valoran 176 indicadores para analizar las representaciones y relaciones de los personajes en referencia a los colombianos en las series. Las representaciones son una serie de imágenes que tiene el individuo sobre el mundo y aquello que lo rodea, las cuales son accionadas por estímulos. Uno de los mayores “productores de estímulos” son las industrias culturales que, por medio de los discursos, difunden imágenes con impacto en los imaginarios sociales. Esto, a su vez, influye de manera sustancial en la convivencia, porque un grupo social puede generar imaginarios negativos respecto a otro grupo. Como resultados generales, se observa que la serie colombiana Sin senos sí hay paraíso busca mostrar mayores facetas de los colombianos; por el contrario, en Narcos, serie de Netflix, hay una visión dicotómica de la realidad entre el bien y el mal, en la que los colombianos son representados con hegemonía de criterios negativos.

Palabras clave: representaciones sociales, industrias culturales, discursos, imaginarios sociales.

Introducción

El propósito de esta investigación es identificar cómo son representados los colombianos en producciones de ficción nacionales e internacionales, para ello a partir de un análisis de la audiencias en distintos ámbitos geográficos, se determinó analizar la serie Narcos de Netflix y la producción colombiana Sin senos, sí hay paraíso. Para ello se aplicó un instrumento de observación y monitoreo de medios adaptado de la propuesta CNTV-ASCUN-UNAB.

Las representaciones sociales son una serie de imágenes mentales que tiene el individuo sobre el mundo y aquello que lo rodea; las cuales son accionadas por estímulos. Las industrias culturales generan múltiples estímulos, sobre todo a partir de los discursos audiovisuales; pudiendo transmitir estereotipos de grupos sociales. Es por esto que las representaciones sociales se encargan de hacer viable o no la convivencia en la comunidad debido a que se delimitan un “nosotros y un “otros”. Este carácter performativo de la representación puede encadenar tres etapas: Violencia representativa: Etapa 1: Violencia de Representación; Etapa 2: Violencia discursiva; Etapa 3: Violencia real. (Fernández, 2005). Por ello, para prevenir la violencia física o social, se debe intervenir las representaciones sociales y tratar la información frente a grupos sociales con enorme responsabilidad.

Nuestro fundamento teórico retoma la teoría de las representaciones sociales con una perspectiva desde la psicología social, desarrollado por Serge Moscovici; sin embargo, otros autores han aportado a su desarrollo, como es Herbert Mead con el interaccionismo simbólico, para él existen los gestos “no significantes” los cuales son involuntarios, y los “significantes” que requieren un proceso antes de reaccionar a ellos como lo es el lenguaje vocal. Estos últimos están integrados en el denominado “acto social”, en él se encuentran los “símbolos significantes” que son los que forman un sentido común para varios individuos y además “cumplen otra función de importancia crucial en la teoría de Mead: hacen posibles los procesos mentales, espirituales, etc” (Ritzer, 1993). Esos procesos mentales o imaginarios sociales potenciados por las representaciones sociales.

Por su parte, Emile Durkheim desarrolla el concepto de conciencia colectiva, que “consiste en un saber normativo, común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un hecho social” (Ritzer, 1993). De este punto, Durkheim crea el concepto de representaciones colectivas que hacen “referencia a las normas y valores de colectividades específicas como la familia, la ocupación, el estado, y las instituciones educativas y religiosas” (Ritzer, 1993), los cuales afectan la conducta de los individuos. Por último, complementamos nuestra entrada a esta categoría con Moscovici que define las representaciones sociales como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Mora, 2002), estas se esparcen a través de procesos como la objetivación y el anclaje.

La categoría de representaciones sociales puede pensarse desde el papel que cumplen las industrias culturales en la sociedad moderna, y que ha sido explorado en la filosofía, desde su aparición a mediados del siglo XX. Se le han otorgado múltiples definiciones, desde la escuela de Frankfurt, hasta los estudios contemporáneos con Jesús Martín Barbero. También instituciones como la UNESCO se han aproximado a su comprensión y deficinición: “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Lebrun, 2014), es decir, una verdadera economía política de la comunicación de contenidos culturales (asociada hoy al boom de la economía naranja).

Entre los clásico que abordan el tema se encuentran Teodoro Adorno y Max Horkheimer, que entre los años 1944 a 1947 proponen una negativa de este concepto, la denominan caos cultural basándose en transformación del arte en mercancía y dispersión de las experiencias culturales (Adorno & Horkheimer, 1945) . Años después, Jesús Martín Barbero devela que detrás de este concepto se reproduce la vieja dicotomía entre cultura de élite y cultura popular (Barbero, 1993). Con los avances tecnológicos, las industrias culturales están creciendo por medio de las plataformas digitales, en las que se tiene acceso a películas, series, documentales, telenovelas y demás.

El otro que hay en nosotros como objeto de estudio

La alteridad está siendo objeto de análisis desde hace décadas, y el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este fenómeno de representatividad está siendo abordado por investigaciones en diversos contextos espaciales. Entre los antecedentes sobre el tema encontramos la investigación Fealdad, alteridad y representación de la población latina en Estados Unidos en el discurso televisivo de Ugly Betty, realizada por Sandra Leticia Murillo Sandoval de la Universidad del Mar y Luis Escala Rabadán de El Colegio de la Frontera Norte, ambas de México. La investigación buscó hacer un análisis semiótico de la serie Ugly Betty transmitida en los Estados Unidos. Asimismo, observando especialmente al personaje de Betty Suarez como punto de partida para entender la relación otro/nosotros. Esa investigación se base en la lotmaniana, perspectiva de la semiótica. Esta define la cultura como espacio en donde se comparten los procesos de semiosis. Además, circulan y crean textos los cuales establecen procesos de comunicación, memoria e información entre los individuos. Dos tipos de culturas: cultura propia y no cultura. La primera es aquella que se considera única. La segunda es aquella que se opone a otras colectividades. Asimismo esta perspectiva afirma que no se sabe el funcionamiento de un sistema cultural hasta que se sale del mismo y se conoce otro. Esta investigación siguió una metodología de observación de capítulos aplicando el modelo de Greimas y Courtés llamado “recorrido generativo”.

Otra de las investigaciones recientes es The Role of Media in Structuring the Social Representations of Romanian Immigrants in Germany que fue realizada por Ileana Rotaru de Eftimie Murgu University. Esta investigación se centra analizar cómo las inmigraciones rumanas se han desarrollado desde la caída de los regímenes soviéticos (1990) hasta nuestros días. Además de cómo son las representaciones sociales actualmente de los inmigrantes rumanos en la sociedad alemana, haciendo un análisis del discurso mediático y en otros medios de expresión o información como redes sociales.

El artículo explica cómo las migraciones rumanas se han presentado en varias olas, las cuales han tenido diferentes motivos, mayormente económicos. Situación que llevó al endurecimiento de las leyes migratorias para los búlgaros y rumanos, generando xenofobia en sectores de la población. A esto se le suma los medios de comunicación o mass media que tuvieron una gran influencia en la percepción de la inmigración rumana, por el tipo de representaciones sociales que mostraron una visión dicotómica de la realidad, estableciendo frente a este tema una separación entre un “Ellos” y un “Nosotros”. Esta investigación utilizó como base teórica a Serge Moscovici, con su teoría de las representaciones sociales, y a Elizabeth Noell-Neurmann con la teoría de la espiral del silencio.

Transitando por caminos de análisis:

La investigación sigue una metodología mixta, es cuantitativa porque esta perspectiva permitió conocer de forma general qué series harían parte del análisis. Se inició con la búsqueda de las series que tienen mayor audiencia en los países EE. UU, España y Colombia, con base en las estadísticas que Netflix sacó como cierre de año que va desde el primero de noviembre de 2016 al primero de noviembre de 2017. Se eligieron las series más vistas y que estas fueran las mismas en los tres países, de estas se seleccionó la que tuviera en cuenta el criterio de las representaciones sociales de los colombianos que se planteaba en la investigación. La serie seleccionada de esta plataforma digital fue: Narcos.

Para generar contraste, se buscó una serie de producción colombiana y esto se realizó de la misma forma, es decir, utilizando el listado de las series más vistas en Colombia en este mismo rango de tiempo. En este caso, la que ubicaba en el primer rango era “Sin senos no hay paraíso” que corresponde a la cadena de Caracol TV.

Por otra parte, la investigación es cualitativa porque en un segundo momento, una vez identificadas las representaciones más regulares y que destacan en las series, se realizará un análisis semiótico a partir de la triada de Peirce. Aunque en este texto sólo se muestran parte de los resultados del instrumento de investigación “Observación de contenidos de programas de televisión (ORMIC-UNAB-CNTV-ASCUN)”, en el que se situaron: cuatro categorías y once subcategorías, que valoran ciento setenta y seis indicadores que analizan las representaciones y relaciones de los personajes con referencia a lo colombiano en las series.

Las categorías y subcategorías del instrumento son:

A. Rol del colombiano en la sociedad, con sub-categorías como: A.1 Tipología del carácter social del colombiano, A.2 Clima social del colombiano, A.3 Valores que encarnan al colombiano

B. Representaciones de los colombianos y sus relaciones con otros personajes, con sub-categorías como: B.1 Representación que hacen las series de televisión de los colombianos, B. 2 relación entre personajes colombianos y otros individuos, B. 3 Forma en que las series de televisión representan a otros personajes no colombianos.

C. Relación entre colombianos y otros individuos, agentes y/o instituciones sociales. C.1 Posicionamiento del colombiano en el entramado social, C.2. Representación de los colombianos con las Instituciones o Agentes Sociales: La escuela, la Iglesia, los partidos políticos, las agrupaciones sociales y/o comunitarias, los medios de comunicación, las fuerzas armadas estatales, C.3. Relaciones de poder entre los colombianos y otros ciudadanos.

D. Caracterización de los colombianos frente al entorno familiar, escolar y social. D.1 Representación de los colombianos dentro de la familia, la escuela y la sociedad, D. 2 Representación de los jóvenes colombianos dentro de la familia, la escuela y la sociedad.

Se realizó una prueba piloto para el instrumento y se utilizó el primer capítulo de las dos series elegidas. Posteriormente se escogieron ocho capítulos para el análisis, los elegidos fueron: 1, 2, 4, 6,9, 11, 15, 16. Se escogieron aleatoriamente a través de un sorteo en línea en el que participaron los números del 2 al 20, consecuentes a la cantidad de capítulos de la serie Narcos, fueron solo de esta serie con el fin de que en las dos se analizara el mismo capítulo.

Hegemonía de estereotipos y representaciones negativas

Después del análisis que se le realizó a cada uno de los capítulos elegidos, se procedió a tabular los resultados que hacían parte del instrumento adaptado de “Observación de contenidos de programas de televisión (ORMIC-UNAB-CNTV-ASCUN)”. Para esto se tuvieron en cuenta las categorías, subcategorías y cada indicador que hacían parte del instrumento. Esta triangulación permitió observar la diferencia de la representación de los colombianos en las series producidas en Colombia o en otros contextos geográficos.

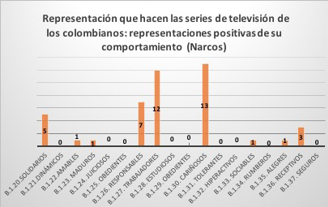

Las representaciones de los colombianos en los ocho capítulos analizados de Narcos en la plataforma digital Netflix frente a elementos positivos son muy bajas. Aquellas que predominan, según los indicadores son: trabajadores, responsables y cariñosos. Pero estos valores positivos se revalorizan dado que se asocia el ser trabajadores con figuras o personajes de sicarios o subalternos de los jefes de los carteles de narcotráfico, y que reciben dinero por su trabajo.

En relación con la variable de análisis responsable hace relación en su mayoría a las personas que trabajan con la ley, los policías, de cómo ellos realizan sus actividades. Sin embargo, aunque aquí estos dos indicadores tienen a separarse por formas de actuar de los personajes, en el que es situado como cariñoso, los personajes sin importar a cuál de los bandos pertenecen se presentan de forma cariñosa cuando se trata de un ambiente familiar y amistoso. (Ver Gráfica #3)

Así como estos indicadores fueron señalados, hubo algunos que se presentaron de manera muy baja como: rumberos y creativos (teniendo en cuenta el proceso y lo que hacían para transportar la droga y también en la manera de huir de la policía) u otros como: los juiciosos y obedientes que no se ven reflejados en los capítulos analizados.

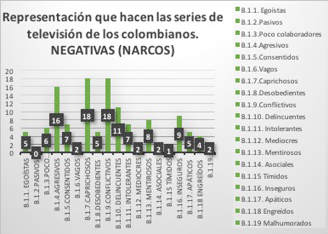

Sin embargo en cuestión de números, la parte negativa de la categoría de “las representaciones que hacen las series de los colombianos” son mayormente notorias y para esto se debe tener en cuenta el contexto del que hace parte la serie de Narcos, ya que se basa en la época de los años 80 de violencia en Colombia, en las que el narcotráfico, los carteles de droga y principalmente Pablo Escobar hacen parte de esta serie. Con relación a esto, se entiende que los indicadores que resaltan son: delincuencia, agresivos y conflictivos. (Ver Grafica #1)

Aunque aquí los indicadores sean superiores y tengan mayor alcance que en la parte positiva, hay algunos que no llegan a tener un punto alto, como: pasivas y tímidos (que sólo se marcó una vez).

Por otra parte, “las representaciones que hacen las series de los colombianos” de forma positiva en la serie “Sin senos sí hay paraíso” se nota un cambio en cuanto a lo que sucedió en “Narcos” debido a que en esta serie los indicadores en esta parte son superiores y predominan: seguros, solidarios y trabajadores. Aquí estás son mayormente porque en cuanto a los personajes seguros se refleja al momento de realizar sus actividades o enfrentarse con algo que no estén de acuerdo. El solidario y trabajadores se marcan en diferentes situaciones que viven los personajes, algunas positivas y otras negativas

De igual manera, hay algunos de estos indicadores que no tienen un grado alto al momento de ser señalado y como lo muestran los resultados. Estos hacen parte de: alegres, receptivos y obedientes. No tiene mayor relación en los capítulos analizados previamente.

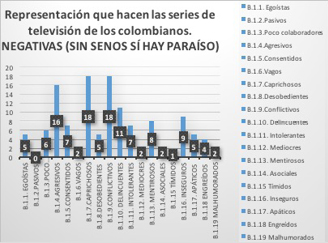

Esta serie que hace parte de la cadena de televisión Caracol, en cuestión con la categoría de la representación que hacen las series de los colombianos, negativa, se debe tener en cuenta que esta serie hace parte de una época de narcotráfico y prostitución de la década del 2000. En esta categoría sobresalen los indicadores de: inseguros, agresivos y caprichosos, que en realidad dicen mucho de la serie ya que dentro de ella hay un contraste en las clases sociales, aquellos que tenían menos poder y dinero se mostraban inseguros (aunque con el tiempo busquen el poder) y quienes lo tienen se aprovechan de este para ser agresivos y al mismo tiempo esto se convierte en un capricho. (Ver Gráfica #2).

Por ello, podemos afirmar que la serie de televisión colombiana “Sin senos sí hay paraíso” busca mostrar otras facetas más humanas del colombiano, no solo como un ser violento y criminal sino una persona buena y que desea el bien. Por el contrario, en “Narcos”, serie internacional de Netflix, hay una visión muy negativa de los colombianos, y como contrapartida, una cierta idealización de los personajes estadounidenses, a partir de una representación social de la dicotomía entre el “bien y mal”.

Referencias

Fernández, J. Manuel. (2005). La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. Madrid. Pag 4.

Salazar rodriguez, Tania. (2009). Comunicación y sociedad, Guadalajara.

Ritzer, George. (1993). Teoría sociológica clásica, Madrid.

Mora, Martín. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, Guadalajara.

Lebrun Aspíllaga, Ana María. (2014). Industrias creativas, culturales y de contenido. Lima.

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max. (1994). Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos. San Cristóbal.

Martín Barbero, Jesús. (1993). La industria cultural, modernidad e identidad. Cali.

Gráficos y tablas

Gráfica #1: Representación que hacen las series de televisión de los colombianos.

NEGATIVAS (NARCOS).

Gráfica #2: Representación que hacen las series de televisión de los colombianos.

NEGATIVAS (SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO).

Gráfico #3: Representación que hacen las series de televisión de los colombianos: representaciones positivas de su comportamiento (Narcos).