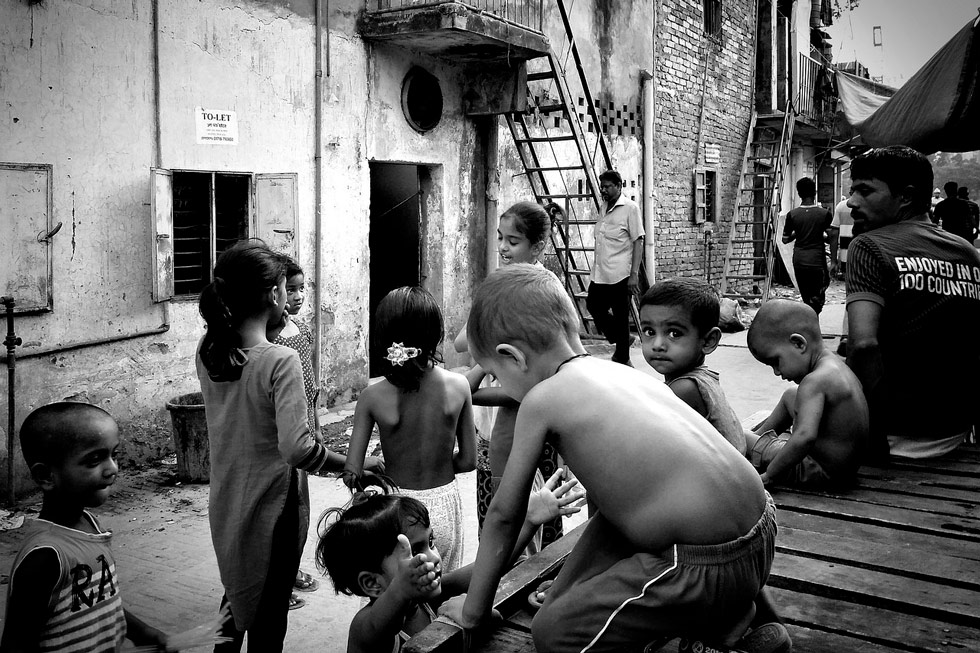

La pobreza, la violencia y el uso de redes sociales son algunos de los factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar trastornos de salud mental. En las sociedades de América Latina confluyen varios de estos factores: hay una profunda desigualdad y la violencia es la realidad del día a día de muchos. Sin embargo, en la región no contamos con datos robustos, comparables y actualizados que nos permitan dimensionar el panorama de la salud mental. Así, en la mayoría de los países de las Américas tenemos, por un lado, unos riesgos acrecentados de padecer trastornos como ansiedad o depresión, a la par de una ausencia de datos que permitan tomar mejores decisiones para intervenir2.

Según UNICEF, se estima que más de 13% de los y las adolescentes de 10 a 19 años viven con algún trastorno de salud mental. En América Latina y el Caribe, la misma fuente sitúa la prevalencia en torno al 15% —unos 16 millones de adolescentes—. Ahora bien, conviene leer estos números con cautela, pues varían según los instrumentos y sistemas de registro de cada país y, en general, los datos de salud mental en población adolescente siguen siendo incompletos y heterogéneos, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

Las agendas en salud mental en la región han tenido cambios que reflejan prioridades sociales y políticas. A mediados del siglo pasado, el alcohol ocupó el centro de la escena. El varón alcohólico se convirtió en figura prioritaria, definido ante todo por su ausencia en el trabajo y por el costo que esa falta imponía al orden productivo. Con la apertura democrática de los noventa, marcada por el fin de las dictaduras en varios países, el mapa se reconfiguró y tomó protagonismo la mujer deprimida. Los estudios epidemiológicos documentaron su alta prevalencia y proliferaron programas orientados a mujeres de sectores empobrecidos, donde se subrayaban los impactos de la depresión en el cuidado doméstico y la cohesión familiar.

Hoy emerge como sujeto de intervención la juventud. Se registran aumentos de la ansiedad y la depresión en personas jóvenes, la soledad aparece como un problema de salud pública, se erosionan los vínculos cotidianos y se expanden las autolesiones con intención suicida. Ahora, las juventudes son llamadas a cargar con el porvenir en sociedades que envejecen. El horizonte colectivo se percibe reducido en su potencial y, ante ello, la salud pública reorienta su mirada hacia el joven como problema a gestionar, no solo por su sufrimiento, sino por el papel que ocupa en la reproducción social.

En economías de mercado desreguladas, la lógica de competencia y productividad traslada riesgos al hogar. Jornadas extensas, empleo precario, migraciones por trabajo y cuidados externalizados. Esto fragmenta familias, genera separación geográfica, rotación de cuidadores, vínculos intermitentes y debilita redes de apoyo. La inestabilidad material y afectiva, entonces, incrementa el estrés crónico, ansiedad y depresión, especialmente en jóvenes y mujeres que sostienen cuidados sin respaldo.

Esta soledad ha crecido también con la exposición constante a pantallas y tecnologías digitales cuando sustituyen los vínculos significativos. La evidencia ha señalado riesgos específicos para niñas, niños y adolescentes, como: alteraciones del sueño por uso nocturno, mayor probabilidad de ciberacoso y exposición a contenido dañino, comparación social intensa, refuerzo algorítmico de conductas problemáticas y desplazamiento de tiempo para juego, estudio y ejercicio.

A todo esto, se suma la pandemia, que interrumpió la convivencia cotidiana en etapas clave del desarrollo socioemocional. El cierre prolongado de escuelas y la incertidumbre en los hogares afectaron la motivación, aumentaron los niveles de ansiedad y redujeron las expectativas de futuro entre adolescentes y jóvenes de la región. En América Latina y el Caribe, la UNESCO y UNICEF reportaron algunos de los cierres escolares más extensos del mundo, con un promedio de 158 días de interrupción total entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

De acuerdo con la OMS, estos y otros factores asociados a la pandemia incrementaron entre un 25% y un 27% la prevalencia global de depresión y ansiedad.

Los investigadores iniciaron haciendo un estudio transversal en las tres ciudades y luego les hicieron seguimiento a los participantes que mostraron síntomas de ansiedad y depresión a los seis, 12 y 24 meses. Nelcy Rodríguez, estadística y epidemióloga de la Universidad Javeriana, que hizo parte del estudio, explica: “hicimos seguimiento con un corte para análisis longitudinales, que es básicamente ver cómo distintos factores asociados hacían que se presentaran mejorías o no de los síntomas”.

En más de 40 publicaciones académicas, los investigadores plasmaron sus resultados, que mostraban, por ejemplo, que el 40% de los jóvenes que hicieron parte del estudio se recuperaban de los síntomas de ansiedad y depresión luego de dos años. Eso quiere decir que para un 60% los síntomas persistieron luego de ese tiempo. Ahora bien, la investigación es muy clara en que su muestra no era estadísticamente representativa, por lo cual estos datos no son extrapolables a la población general.

Sin embargo, siempre procuraron la mayor rigurosidad metodológica posible. Utilizaron cuestionarios estandarizados, Rodríguez y su equipo realizaron toda la limpieza de los datos en Bogotá para garantizar la consistencia en la información; estratificaron el análisis para ver si había diferencias entre los jóvenes y los adolescentes encuestados y eligieron evaluar avances en los periodos mencionados anteriormente porque es el estándar clínico. Aun así, son claros en que sus hallazgos son meramente descriptivos, es decir, más bien plantean interrogantes para futuros estudios, como los mecanismos de resiliencia que utilizan los jóvenes para superar la ansiedad y la depresión cuando pagar una terapia no es una opción.

Que hay un problema de datos sobre salud mental en la región es un hecho, reconocido incluso por la Organización Panamericana de Salud. Tras dar cuenta de cómo la pandemia exacerbó las necesidades en este tipo de atención en las Américas, esta organización multilateral nombró una Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. Los expertos de este grupo publicaron en 2023

Una nueva agenda para la salud mental en las Américas, que más que una evaluación de la situación propone un cambio de rumbo para las políticas de salud.

La décima recomendación de este documento es, precisamente, mejorar los datos y las investigaciones sobre salud mental. En concreto, el informe recomienda: (i) integrar la salud mental en otras iniciativas de recopilación de datos, como en ejercicios de vigilancia de salud pública o en encuestas demográficas que ya realizan los Estados, (ii) mejorar el desglose de los datos, para que incluyan variables como género, sexo, edad, educación, situación económica, etc.; (iii) incluir un componente de seguimiento, evaluación y aprendizaje en todos los programas de salud mental; y, (iv) promover la investigación sobre la salud mental.

El único colombiano que participó

1 del proceso de elaboración de este informe es Juan Pablo Uribe, médico javeriano, exministro de Salud y director de la División Centroamérica del Banco Mundial. En entrevista con

Pesquisa, Uribe explica que, en buena medida, esta ausencia de datos en la región tiene que ver con que la mayoría de los países de Latinoamérica son de ingresos bajos y medios y tienen sistemas de salud muy frágiles.

“Una de esas marcadas debilidades es su poca capacidad de tomar determinaciones basadas en evidencia. No solo para salud mental, para todo. Muchas veces hay dificultades marcadas para entender cuáles son los factores de riesgo de la población o quiénes se enferman, de qué y dónde”, señala.

Ahora, en los datos que sí pudieron evaluar no dejaron de existir desafíos para su objetivo de establecer un dato consolidado sobre la región. A pesar de que aplicaron una metodología rigurosa para decidir qué estudios incluían en su análisis, al final se encontraron con que las mediciones que pasaban todos los filtros también tenían lunares. Por ejemplo, que habían excluido algunas zonas geográficas o que no se estandarizaban los rangos de edad de las personas.

Rodríguez y Errazuriz coinciden en que es necesario ahondar en la investigación sobre la situación de salud mental de los jóvenes, para tener mejores datos. Ahora bien, la investigadora chilena considera que deberíamos “capitalizar” todo lo que tenemos en común como región en América Latina, para hacer esfuerzos conjuntos en este sentido. “Nosotros tenemos problemáticas muy específicas de seguridad, de ruralidad, de violencia y sería valioso poder analizarlas colaborando”, añade.

Sin mediciones en salud, no hay mejoría. Y sin el cambio de las condiciones estructurales que produjeron los síntomas, los pacientes volverán a experimentarlos en el futuro próximo. Estas dos afirmaciones, en las que coinciden muchas de las fuentes consultadas, llevan a pensar que este problema es cíclico. Pero quizás tejiendo colaboraciones como la que se plantearon los investigadores de OLA, se pueda capitalizar sobre esos contextos comunes y encontrar soluciones.