Movimientos sociales en Bogotá y ondas en Soacha: de los encuadres institucionales a la mirada alternativa del periodismo

Luis Felipe Navarrete Echeverría1Doctorando en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana Pontificia, magíster en Comunicación. Contacto: l.navarrete@javeriana.edu.co

Ingrid Tatiana Fuentes Álvarez2Magíster en Comunicación Política, Universidad Externado de Colombia. Contacto: ingrid.fuentesa@konradlorenz.edu.co

Nicolás Eduardo Navarrete Echeverría3Ingeniero Industrial, Politécnico Grancolombiano. Contacto: nnavarretee@unal.edu.co

Resumen

Activismo político en el epicentro; vandalismo en el margen; argumento y estética en el núcleo; violencia y deslegitimación en la periferia. La presente propuesta investigativa aborda el encuadre (teoría del framing) elaborado en el cubrimiento periodístico realizado por medios institucionales de la alcaldía de Soacha y medios nacionales –El Tiempo y Semana— en torno a los movimientos sociales generados en el municipio, frente al proyecto de ley de reforma tributaria presentada al Congreso en el primer semestre de 2021, en un acto que se concentró en la ciudad de Bogotá, pero se extendió a sus “márgenes”. Desde allí se proyectó una comparación con los encuadres realizados por medios de comunicación del municipio. En términos metodológicos, se hizo un análisis del discurso que permitió registrar las dinámicas de inferiorización y deslegitimación generadas desde medios institucionales sobre las acciones desarrolladas en Soacha por la ciudadanía desactivando el carácter político de estas y situándole en el marco de la violencia endosada a sus comunidades. Frente a dichas representaciones, se plantean formas de agencia desde el cubrimiento mediático local.

Palabras clave: movimientos sociales, Soacha, teoría del framing, inferiorización.

Tema central

La propuesta de reforma tributaria planteada por el Gobierno nacional generó fuertes tensiones, que se tradujeron en movimientos sociales de resistencia frente a dicho proyecto. Toma de calles, manifestaciones de la ciudadanía a través del canto, del grafiti y de expresiones diversas; formas de agenciamiento político que destacaban la acción colectiva de las ciudadanías. Muchas de estas experiencias desencadenaron represión violenta por parte de las fuerzas del Estado. Los medios de comunicación y las labores periodísticas resultaron clave, primero, para la visibilización y la problematización de la reforma, y luego, para el cubrimiento de esos movimientos sociales. Estas acciones tuvieron eco en Soacha, municipio vecino a la capital. Allí también se generaron movimientos en contra del proyecto de reforma por parte de la ciudadanía; también hubo represión y persecución por parte de las autoridades. Frente a esto, ¿qué papel desempeñaron los medios de comunicación en la cobertura de estos hechos? En el cubrimiento mediático, ¿cuáles eran los hechos de mayor protagonismo? ¿Existían similitudes entre lo que se narraba en la realidad de los movimientos en Bogotá y en Soacha? ¿Las representaciones mediáticas eran equilibradas, u orientaban o generaban tendencia hacia algunos hechos en especial?

De este tipo de interrogantes surge la necesidad investigativa de revisar los encuadres generados por medios de comunicación al momento de contar la realidad de esos movimientos sociales en Soacha, para revisar desde allí las representaciones que se construyen en torno a estos fenómenos, revisando paralelamente el papel del periodismo y su impacto desde la generación de encuadres. Si bien desde esta línea analítica resultaría relevante ver los efectos y las apropiaciones de dichas representaciones, el presente trabajo se concentra en una caracterización de los encuadres construidos desde el relato periodístico, y en ubicar las tendencias hacia las cuales se orientan estos marcos, detallados en los contenidos.

Como punto de partida, se planteaban como hipótesis:

- En los medios nacionales, el cubrimiento de este fenómeno tiene poca presencia.

- Los medios locales acentúan encuadres positivos de los movimientos sociales en Soacha.

- Los encuadres neutros se presentarían más en los medios locales que en los nacionales, debido a la proximidad al evento.

- En el cubrimiento periodístico podrían evidenciarse matrices de subalternización e inferiorización, comunes en las representaciones construidas sobre Soacha, factor que reduciría el componente político de las manifestaciones ciudadanas frente al proyecto de reforma tributaria.

- Hay la necesidad de un abordaje crítico frente a la positivización del manejo de crisis por parte de las instituciones, en una estrategia que reduce o invisibiliza las problemáticas profundas de las comunidades del municipio.

Fundamentación conceptual

Teoría del encuadre (frame)

Inicialmente, se reconocen la función y la importancia de los medios de comunicación al momento de la visibilización y la organización de agendas temáticas, así como de la construcción de representaciones y su incidencia en la organización de las percepciones. En torno a las labores periodísticas, Pena de Oliveira (2009, p. 138) señalaba, en su revisión sobre las rutinas de producción de contenidos mediáticos, que los medios de comunicación, más que ser dispositivos de reproducción de una visión objetiva de la realidad, están determinados por pautas y procesos que los presenta como constructores de la realidad.

En este ejercicio, cobra vitalidad la teoría del encuadre (frame), conceptualización que ubica la manera como los medios de comunicación construyen y visibilizan encuadres en

Un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir (Entman, 1993, citado por Ardèvol-Abreu, 2015).

En esta acción, se da mayor prioridad o enfoque a unos temas (Koziner, 2013) y, en el ejercicio de su construcción, se plantean organizaciones textuales que permiten configurar el marco deseado. Este enfoque va ligado al modelo de agenda setting (Muñiz, 2020; Marín y Zamora, 2014; Koziner, 2013), propuesto por McCombs (2006), y en el cual se señala la influencia de las agendas mediáticas en las agendas públicas, estructura en la cual cobran relevancia los encuadres, o frames, al momento de organizar la percepción social de la realidad.

Ya en sus postulados iniciales, G. Bateson indicaba que los marcos operan desde la dinámica de inclusión/exclusión (Chihu, 2012) demarcando el protagonismo de lo que está dentro del encuadre, haciendo énfasis en determinados aspectos y restando importancia a aquello excluido; un procedimiento que da cuenta de las orientaciones o las disposiciones en el manejo de la información, donde el medio de comunicación y la acción periodística presentan determinado problema, y definen sus características o las consideraciones que le dan forma o, como ya lo destacaba Entman (1993), “seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida para darles más relevancia en un texto comunicativo, para de esa manera promover una particular definición del problema, una evaluación moral y/o recomendar un tratamiento” (citado por Chihu, 2012, p. 88), dinámica que puede concretarse en el seguimiento de “palabras, imágenes, frases y estilo de las presentación utilizados al transmitir la información” (Muñiz, 2020, p. 4), lo cual hace posible su revisión, propiamente dicha, en los contenidos periodísticos (Amadeo, 2002).

La visibilización de estos encuadres contribuye a la formación de representaciones (Koziner, 2013; Marín y Zamora, 2014) desde las dinámicas de la comunicación, de manera tal que este enfoque cobre la enorme relevancia propia de los procesos de construcción de la opinión pública (Chihu, 2012; Muñiz, 2020).

Enfoque o metodología

El enfoque metodológico de investigación se sustenta en las posibilidades de aplicación de métodos mixtos (Hernández Sampieri, R. et al., 2014), que aportan a la sistematización, la visualización y el análisis de elementos discursivos en la comunicación, y así permiten operar sobre diversas dimensiones estructurales.

En el abordaje de los encuadres, se sitúa su revisión desde el análisis discursivo, en tanto permite una aproximación a las formas como se escenifican “decorados en que se realiza la enunciación” (Escandell, 1993, p. 23) y las texturas (Pécheux, 1978), que estructuran formas de poder (Jäger, 2003), en momentos históricos concretos, y que reproducen ideologías (Wodak, 2002, p. 27), entendidas estas como las estructuras de interpretación que promulgan normas, valores “en función de la reproducción y legitimación del poder” (Van Dijk, 1993).

El análisis del discurso permite establecer una revisión “sistemática sobre las estructuras de los contenidos mediáticos que permiten una relación con el contexto cognitivo y sociocultural” (Van Dijk, 1993) y, desde allí, como lo señala Stecher (2010), “investigar de forma crítica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etc., por los usos del lenguaje (es decir en el discurso)”. Para su caracterización se utilizó la tipología propuesta por Jäger, y que incluye: discursos e Interdiscursos especiales; hilos discursivos; fragmentos discursivos; enmarañamiento de los hilos, los acontecimientos y el contexto; y planos y postura. Para su sistematización y su análisis, se recurrió al programa de software abierto Voyant Tools.

Se aprovecha así el uso de herramientas computacionales que permitan caracterizar las propiedades (Mancera y Pano, 2014) de los contenidos periodísticos, y que aseguren la fiabilidad de los procesos comparativos orientándose al uso de elementos cuantitativos que parten del procesamiento de datos, y que permiten situar con rigor estadístico las conexiones, y aportar de ese modo a los análisis de corpus de las ciencias sociales y las humanidades (Camargo y Justo, 2013).

Para la sistematización y la caracterización desde una orientación cuantitativa, se diseñó un instrumento mediante el cual se recopilaron las noticias referentes al paro nacional en Soacha. Mediante los titulares se establecieron las categorías: Positivo, para las que destacaban aspectos positivos de las diferentes marchas; Neutro, para las que contaban el trascurso del paro sin asignar ninguna categoría, y Negativo, para las que se enfocaban en las consecuencias negativas de las manifestaciones. De igual manera, se incluyó la categoría Tipo de Medio, donde se establecía si el medio era nacional o local.

Instrumento

|

Medio |

Título |

Tipo de medio |

Encuadre |

Fecha |

|

Semana |

Habitantes de Soacha, entre el miedo, bloqueos y violencia por el paro nacional |

Nacional |

Negativo |

25/05/2021 |

|

Semana |

Paro nacional: Soacha está paralizada por los bloqueos de manifestaciones |

Nacional |

Negativo |

3/06/2021 |

|

Soacha Iniciativa Ciudadana |

Manifestaciones terminaron bloqueando Soacha a la altura del centro comercial U |

Local |

Negativo |

9/06/2021 |

|

Soacha Iniciativa Ciudadana |

Manifestaciones pacíficas en Soacha terminaron con represión por parte del Esmad |

Local |

Positivo |

5/06/2021 |

Figura 1. Instrumento recopilación noticias

Fuente: Elaboración propia.

Muestra

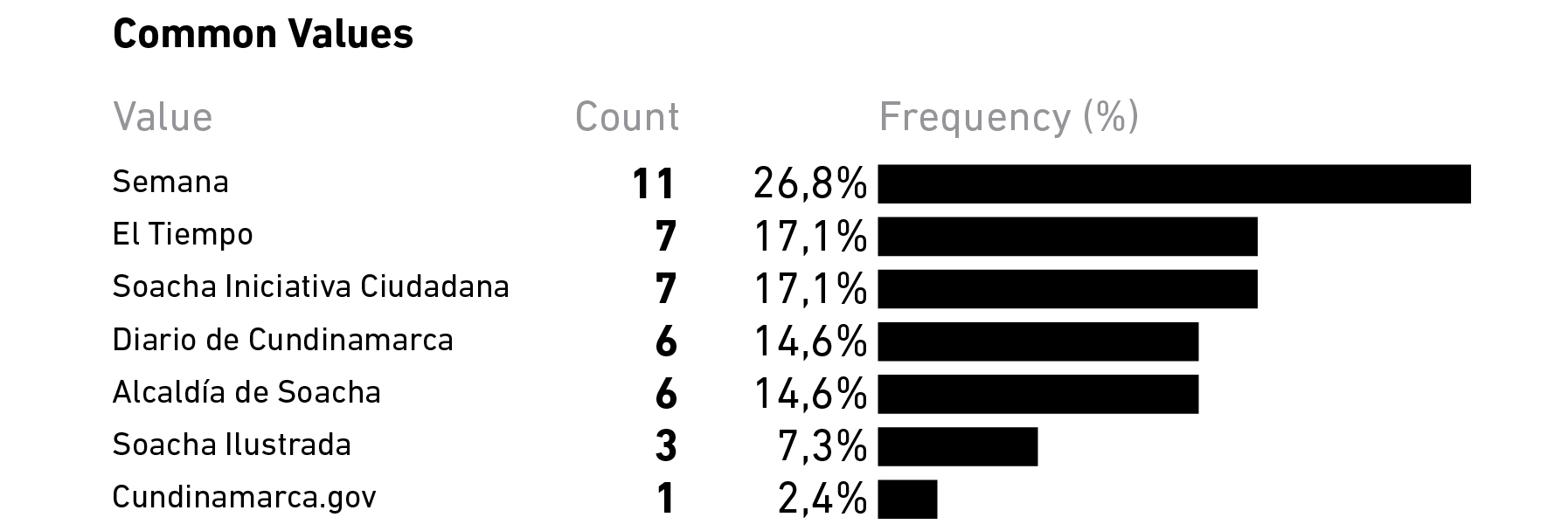

Seleccionamos todas las noticias publicadas sobre el paro nacional en Soacha en los siguientes medios que se muestran en la figura 2.

Figura 2. Frecuencia de noticias sobre el paro.

Fuente: Elaboración propia.

Se manejó el código en lenguaje Phyton de la Librería pandas as pd, donde se hizo un análisis de cada una de las variables del instrumento, las cuales, a su vez, dieron como resultados variables categóricas, analizadas por medio del Coeficiente Phi (φk), el cual es un coeficiente de correlación nuevo y práctico, basado en varios refinamientos de la prueba de hipótesis de Pearson de independencia de dos variables. Las características combinadas de Phi_K forman una ventaja sobre los coeficientes existentes. En primer lugar, dicho coeficiente funciona de forma coherente entre variables categóricas, ordinales y de intervalo. En segundo lugar, captura la dependencia no lineal. En tercer lugar, vuelve al coeficiente de correlación de Pearson en el caso de una distribución de entrada normal bivariado. Estas son características útiles al estudiar la matriz de correlación de variables con tipos mixtos.

Resultados relevantes

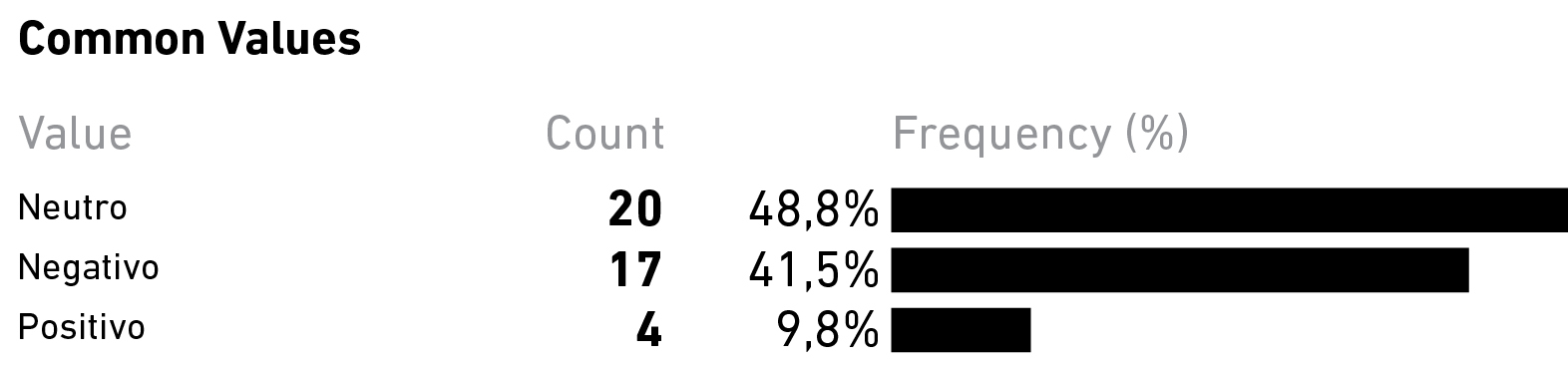

Dentro de los resultados obtenidos identificamos que la mayoría de los encuadres se presentaron con enfoque neutro (48.8 %), seguido del negativo (41.5 %), y con un porcentaje muy bajo de encuadre positivo (9.8 %), como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Encuadre general de medios nacionales y locales.

Fuente: Elaboración propia.

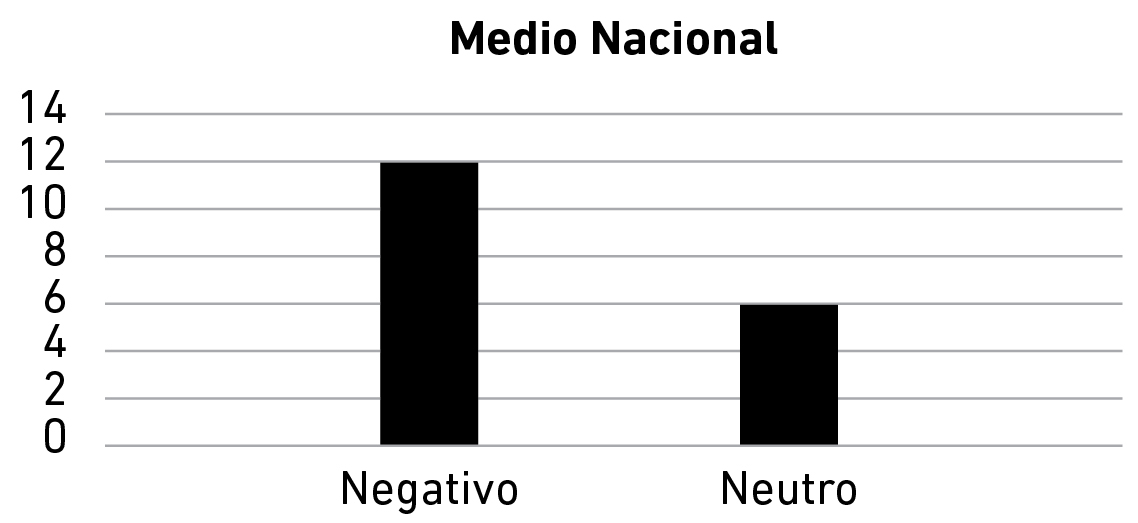

Al segmentar los resultados por tipo de medio identificando los medios locales y los nacionales, como se muestra en la figura 4, identificamos que los medios nacionales presentan mayores encuadres negativos y ningún encuadre positivo.

Figura 4. Encuadre de medios nacionales.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los medios locales, como se muestra en la figura 5, identificamos que se presentan mayores encuadres neutrales, seguidos de encuadres negativos; y a diferencia de los medios nacionales, sí se presentan encuadres positivos.

Figura 5. Encuadre de medios locales.

Fuente: Elaboración propia.

Coeficiente Phi (φk)

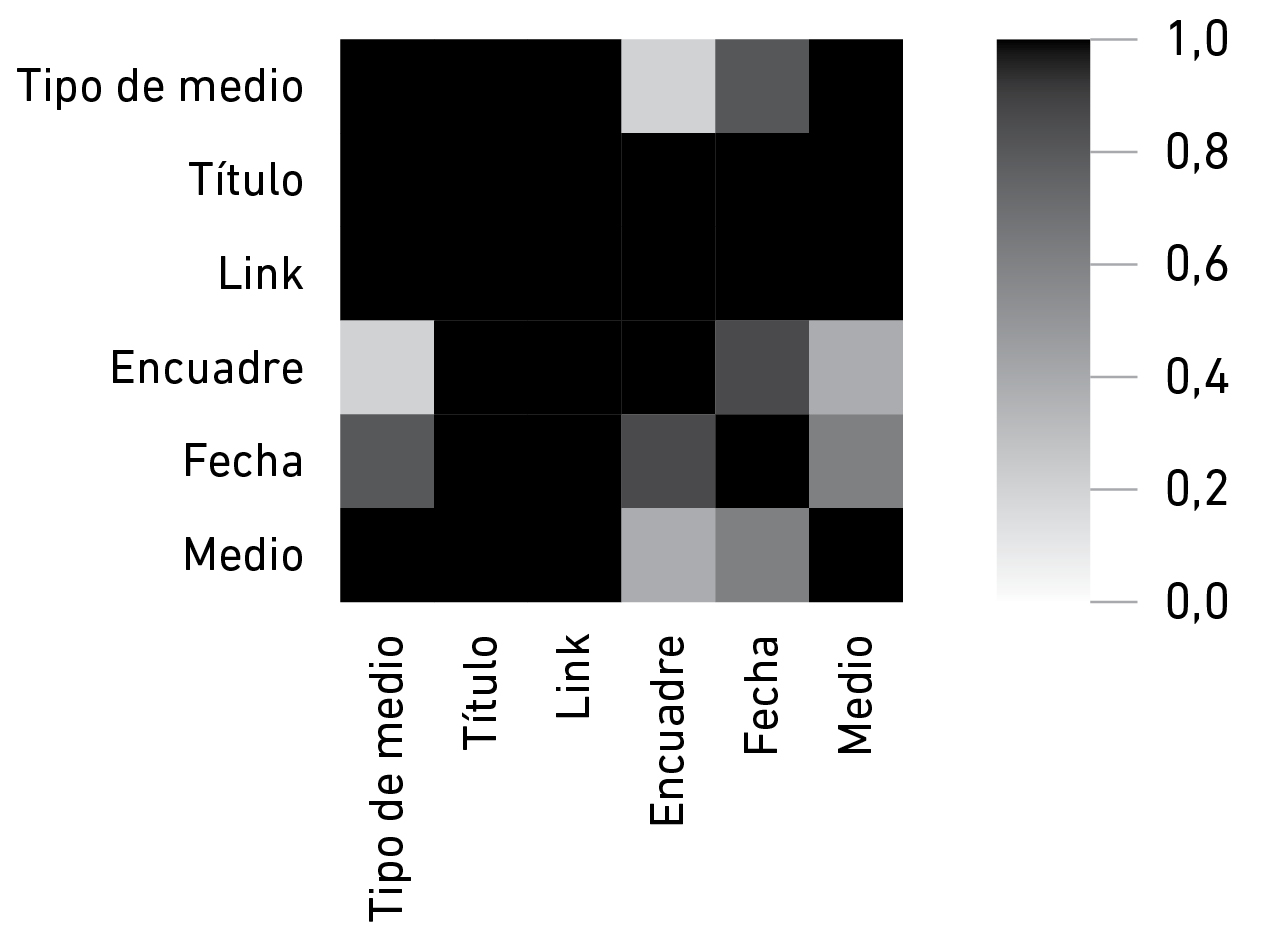

Al hacer el análisis de correlación entre las variables, encontramos que las siguientes tienen una correlación alta entre ellas:

- Medio-Tipo de Medio

- Título-Link

- Tipo de Medio-Medio

- Encuadre-Título, Link, Fecha

- Link-Título

Lo anterior nos permite determinar que el encuadre es la única variable que presenta una correlación directa con más de una variable. Al revisar el grafico de Phi, como se muestra en la figura 6, es evidente que tanto Título como Link son las únicas variables que tienen una alta correlación con todas las variables del instrumento, por lo cual es desde ahí desde donde se genera el encuadre de cada noticia.

Figura 6. Correlaciones entre variables Phi.

Fuente: Elaboración propia.

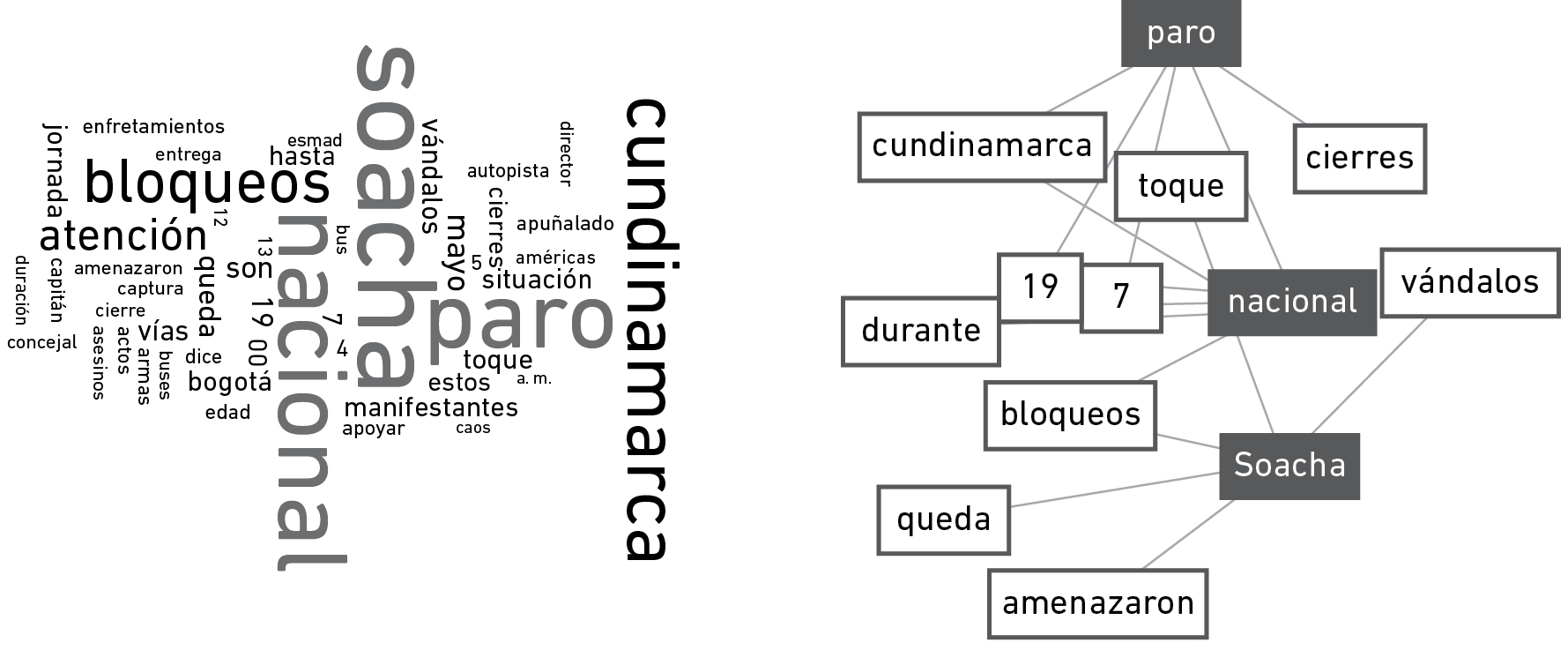

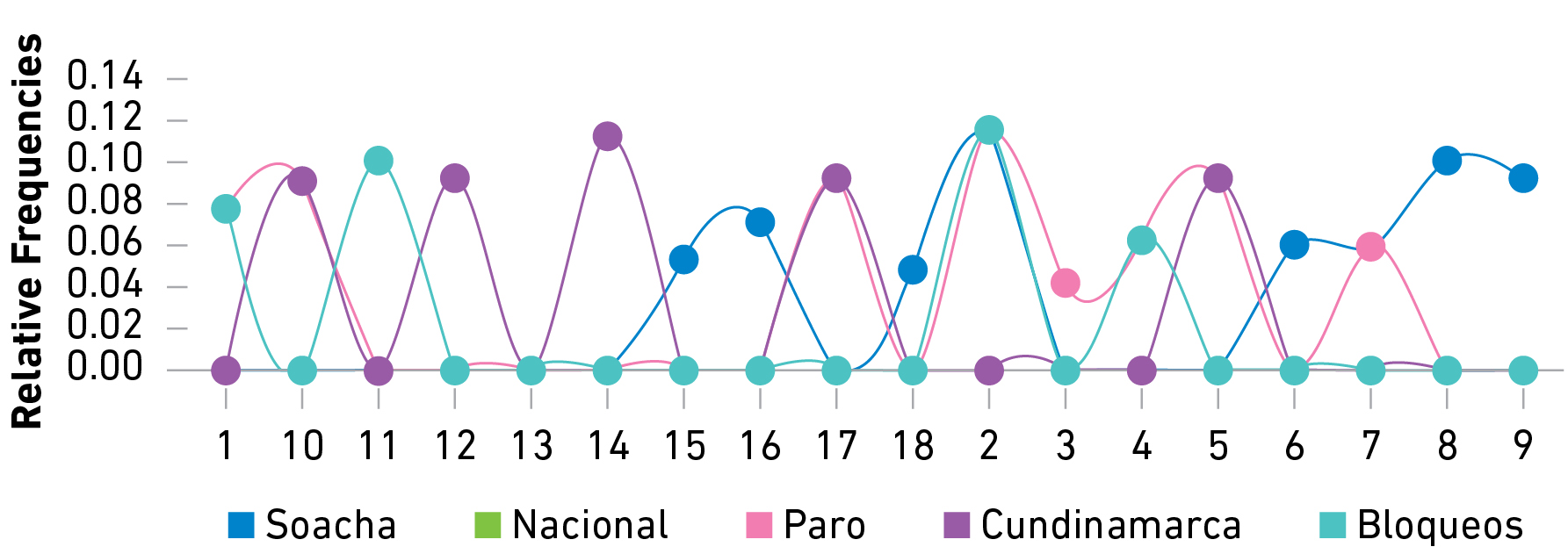

Figura 7. Nube de palabras y correlaciones en los medios nacionales.

Fuente: Elaboración propia.

En la revisión del cubrimiento de los medios nacionales, como se muestra en la figura 7, sobre los movimientos sociales y el paro nacional en Soacha destaca la asociación del evento a procesos de bloqueos, vandalismo y amenazas, por lo cual quedan anuladas las cuestiones políticas de fondo, así como la diversidad de expresiones ciudadanas que se materializaban en prácticas estéticas y la toma de espacios desde la música, entre otros, y se apela, más bien, a un enfoque negativo de estas acciones, al limitarse las movilizaciones a acciones de bloqueo, como se muestra en la figura 8; acciones que afectan la movilidad y la economía del municipio, y en las cuales el miedo y la violencia caracterizan la atmósfera.

Figura 8. Frecuencias: medios nacionales.

Fuente: Elaboración propia.

El encuadre de los medios locales se concentra en las determinaciones institucionales para prevenir o manejar las dinámicas emergentes de las movilizaciones, haciendo énfasis en los toques de queda y los acompañamientos por parte de las autoridades.

Conclusiones

El estudio permite revisar el desequilibrio entre el cubrimiento mediático de las movilizaciones en Bogotá y en Soacha, si bien tuvo menor protagonismo lo ocurrido en el municipio aledaño a la capital. En los medios nacionales no se evidencian elementos que permitan fijar encuadres positivos frente a los movimientos sociales en Soacha, y son evidentes encuadres negativos, que concentran la mirada inferiorizante de las acciones ciudadanas y enfatizan en aspectos como la violencia y el miedo generado por las acciones transcurridas; un marco que contribuye a aumentar una mirada negativizada sobre Soacha.

Los medios locales presentan un encuadre que se caracteriza inicialmente por un manejo neutro de las movilizaciones, pero se va concentrado en un protagonismo de las instituciones, mientras se va diluyendo la carga política de dichas acciones. Frente a esto, hace falta mayor cubrimiento por parte de medios locales; cabe señalar que el trabajo de medios alternativos destaca las acciones ciudadanas como una forma de contrapoder a los medios tradicionales.

El cubrimiento periodístico va confluyendo así en un discurso que elimina las matrices semánticas que propician la movilización, y apela, a su vez, a una serie de representaciones negativas sobre el fenómeno en Soacha, lo cual refuerza los procesos de inferiorización que marcan una visión negativa de los movimientos sociales.

Es importante destacar que los comunicados oficiales de la Alcaldía de Soacha se limitaron a un encuadre normativo mediante el cual solo se comunicaron acciones encaminadas a los toques de queda; no se visibilizaron las acciones positivas de protesta pacífica generadas desde los movimientos sociales.

Es importante que se sigan generando espacios donde la misma comunidad sea la creadora de sus propias narrativas desde su propio punto de vista, para generar unos encuadres propios de los movimientos sociales que no se limiten a las coberturas nacionales.

Referencias

Amadeo, B. (2002). La teoría del framing. Los medios de comunicación y la transmisión de significados. Revista de Comunicación, 1, 6-32.

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual en España. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 423-450.

Camargo, B. y Justo, A. (2013). IRAMUTEQ: software gratuito para analizar datos textuales. Temas en psicología, 21(2), 513-518.

Chihu, A. (2012) La teoría del framing: un paradigma interdisciplinario. Acta sociológica, (59), 77-101.

Escandell, V., M. V. (1993). Introducción a la pragmática. Anthropos-Universidad Nacional de Educación a Distancia. Barcelona, Madrid.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. (6a ed.) McGraw Hill.

Jäger, S. (2003). Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos. En R. Wodak y M. Meyer (Comps.), Métodos de análisis crítico del discurso (pp. 61-100). Ed. Gedisa.

Koziner, N. (2013). antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. Austral comunicación, 2(1).

Mancera, A. y Pano, A. (2014). Las redes sociales como corpus de estudio para el Análisis del discurso mediado por ordenador. Humanidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro, 1, 305-315.

Marín, J. y Zamora, R. (2014) Aproximación integradora en la investigación sobre la teoría del framing desde su condición multiparadigmática. Anuario electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, 7(1), 6-40.

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Paidós.

Muñiz, C. (2020). El framing como proyecto de investigación: una revisión de los conceptos, ámbitos y métodos de estudio. Profesional de la información, 29(6), 1-16.

Pécheux, M. (1978). Hacia el análisis automático del discurso. Credos.

Pena de Oliveira, F. (2009). Teorías del periodismo. Alfaomega.

Stecher, A. (2010). El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo. Discusiones desde América Latina. Univ. Psychol, 9(1), 93-107.

Van Dijk, T. (1993). El estudio interdisciplinario de las noticias y el discurso. En K. Bruhn Jensen y N. W. Jankowski (Eds.), Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas (pp. 135-148). (Juan Soler, Trad.). Bosch.

Wodak, R. (2002). De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. En R. Wodak y M. Meyer (Comps.) Métodos de análisis crítico del discurso. Editorial Gedisa.