Ingeniería para la paz

Proyectos de gestión e intervención y otros de investigación en comunidades vulnerables, que se han manejado desde la ingeniería industrial, dan muestra que, en temáticas como la paz, el trabajo interdisciplinario y mancomunado de diferentes roles, saberes y profesiones, se vuelve un factor importante para generar impacto.

Es así como el proyecto Voces Juveniles Constructoras de Paz surgió en el contexto de la convocatoria San Francisco Javier de la Rectoría durante el año 2017 y parte del 2018. Éste emerge en el marco de unos diálogos en los espacios de participación ciudadana, en particular, en la mesa territorial de Bolonia, en la localidad de Usme, donde la comunidad le propone al equipo PROSOFI de la Facultad de Ingeniería, en 2016, trabajar en manera conjunta con la población juvenil del sector.

La dificultad en las condiciones de estudio y de empleo, la presencia de actores armados, la existencia de riñas y de redes de microtráfico, generaban preocupación alrededor de los proyectos de vida de los jóvenes y de su capacidad para transformar y vivir el territorio de manera plena. En esta situación, Voces Juveniles se planteó como una iniciativa de formación y acompañamiento en formas de gestión de conflictos y cultura de paz.

En estas conversaciones se identificó como necesidad fundamental la creación colectiva de una cultura de paz, en donde los actores de una comunidad, con los jóvenes como actores principales, pudieran ser reconocidos desde la subjetividad, la diferencia y el diálogo. Se evidenció, entonces, que el foco del proyecto debía ser la formación de comunidad, el reconocimiento del otro y la generación de espacios de reflexión, diálogo y acción, como pilares que sustentaban la toma de decisiones y el mismo proceso participativo.

Al recibir esta propuesta, PROSOFI emprende el desafío de identificar diferentes personas dentro y fuera de la Facultad de Ingeniería interesadas en abordar el reto. Es en ese momento que el profesor Ricardo Barros, del departamento de Ingeniería Industrial, lidera el equipo facilitador, donde también participaron docentes de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Psicología, Filosofía y Educación. Además, se convocó a un grupo de estudiantes de las diferentes facultades participantes a hacer sus prácticas sociales en torno a este proyecto y otros, que quisieran participar de manera voluntaria. En total el grupo interdisciplinario estaba constituido por los 4 miembros del equipo de PROSOFI, 6 docentes, 20 estudiantes y 8 voluntarios. El grupo se complementó con tres líderes comunitarios, dos líderes de una fundación del sector (Fundación Alfred Nobel) y un líder de una de las unidades residenciales del sector (Colores de Bolonia).

Durante tres semestres consecutivos se trabajó con 11 jóvenes de la unidad residencial (en el primer semestre de 2018 fueron 24) y 38 jóvenes y niños de la fundación. El impacto indirecto estuvo alrededor de 200 jóvenes y sus familias.

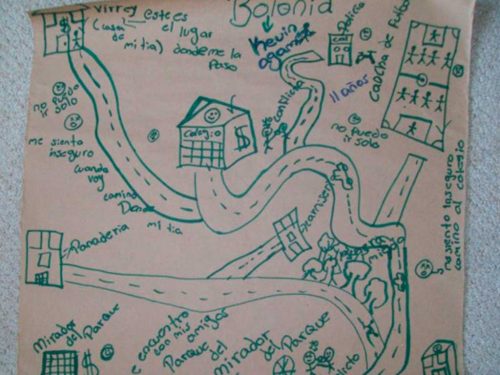

El trabajo semanal consistía, principalmente, en el desarrollo de talleres participativos, desde el diseño hasta su ejecución y evaluación, que permitieran transitar por diferentes reflexiones alrededor de la paz, comenzando por un diagnóstico que posibilitara el reconocimiento de los conflictos, seguido, por un lado, de una construcción de saberes asociados a la construcción de paz; y, por otro lado, de un diseño de herramientas y acciones que transformaran de manera local el entorno en términos de resolución de conflictos y promoción de cultura de paz. Durante todo el proceso, se revisaba la efectividad de los talleres en la contribución al propósito, según lo declarara la comunidad. Reflexiones acerca de los conceptos de comunidad, violencia, paz, fueron incorporados a lo largo de los talleres. También, con el ánimo de construir saberes a partir de las vivencias de los niños y jóvenes, se discutían, de manera lúdica, dualidades o tensiones alrededor del territorio y la memoria, la participación y la materialización de la misma y, finalmente, los derechos humanos y la espiritualidad.

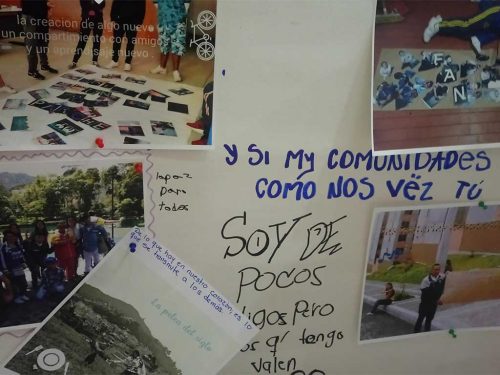

Con herramientas como la entrevista, el siluetazo, la cartografía social, la fotografía y el video, el periodismo, representaciones teatrales, cine-foros, espacios de discusión, trabajo grupal, observación, recorridos en el territorio, exploraciones corporales, collage, presentaciones artísticas, el juego, entre otros, los participantes se involucraron en el mundo de las metodologías participativas sistémicas con el fin de poder situar a sujetos que reflexionan sobre sus problemas y, a su vez, son responsables de la resolución de los mismos. Se propuso, entonces, un espacio colectivo de relaciones horizontales el cual permite la creación y la puesta en común del conocimiento.

Al llegar al territorio, se encontró que estaba habitado por víctimas del conflicto y excombatientes de distintos grupos, personas reasentadas, entre otros. En los primeros encuentros, los jóvenes se mostraban incrédulos de las acciones institucionales y se sentían atraídos por el deporte y el arte como medios para hacer cosas. En ese momento, existía apatía a la participación por parte de los jóvenes y poco sentido de pertenencia a un grupo local que los identificara como comunidad. En este contexto, no consideraban que los problemas y los conflictos se pudieran ver como oportunidades, sino como estancamientos y causantes de crisis. Consideraban que los demás los veían a ellos como “fuentes de problemas”. La paz, según los participantes, era vista como un ideal inalcanzable, una paz lejana, de escritorio, que no llegaba a sus comunidades, y que ellos no podían contribuir a ese estado de paz, que relacionaban con la “calma”. También, en esos primeros diálogos descubrimos una conexión entre esa paz y la realización de los sueños de los jóvenes: si no existe la posibilidad de realizar los sueños, la paz se convertía en algo cada vez más distante.

Sin embargo, al transitar a través del proyecto, comienzan a ir por un camino que les permitió identificar algunos elementos que se convierten, posteriormente, en sus herramientas para salir adelante. Primeramente, la memoria como algo que les sirve para conocer su historia y aprender de los errores. En segundo lugar, el territorio, como algo que necesitan construir como propio, que los llevará a consolidar su sentido de pertenencia con este nuevo lugar. En tercer lugar, observarse como miembros de un grupo donde pueden participar, escuchan y ser escuchados. En cuarto lugar, el reconocimiento de la necesidad de expresarse libremente como derecho que, a veces, es violentado por la Fuerza Pública. Finalmente, caen en cuenta de lo importante de tener metas, valores, para centrar sus vidas y facilitar el cumplimiento de sus deseos y aspiraciones. Empiezan, en esta trayectoria de aprendizaje, a visualizar la paz como una construcción colectiva que comienza en cada uno, es una forma de actuar respecto a todos los conflictos diarios. La mayoría reconoce que es un proceso; unos pocos admiten que nunca se va a lograr porque siempre existen problemas. No obstante, empiezan a ver los conflictos como oportunidad para labrar sus destinos y estructurar sus proyectos de vida. Reconocen, en este andar, las dificultades asociadas al perdón y a la reconciliación.

Luego de estos aterrizajes de sus saberes alrededor de la paz, los jóvenes empezaron a proponer el uso de las artes, de medios audiovisuales para promover cambios comunitarios. Es en este momento cuando la expresión de sus ideas a partir de videos, de murales y de juegos como el fútbol surge como forma de materializar su experiencia de paz. También empiezan a ser conscientes de las problemáticas de su territorio y a diseñar con el equipo facilitador capacitaciones para aprender a cómo gestionar la cultura de paz.

Todo este proceso se complementa con mediciones de cómo van evolucionando las principales conversaciones alrededor de la paz entre los participantes, para devolvernos, reforzar o cambiar el curso de acción dependiendo de los avances y de los intereses de la comunidad. Al final del proyecto, los participantes reconocen el camino recorrido como uno lleno de aprendizajes acerca del buen trato, el trabajo en equipo, el respeto, la empatía y la solidaridad. Empiezan a identificar mejor los conflictos y a no reaccionar violentamente para resolverlos y que la memoria es importante para no olvidar, pero también para construir nuevas realidades. Resaltaron, como punto central que el proyecto los llevó a pensar en “vivir en comunidad”, noción que no era clara para ellos en los primeros diálogos.

En este camino recorrido, al equipo facilitador le interesaba responder participativamente a preguntas como: ¿Cómo se identifican y reconocen los jóvenes dentro de su contexto? ¿Qué piensan de la paz? ¿Cómo resuelven sus conflictos comunitarios? ¿Qué significa construir paz? ¿De qué herramientas disponen para construir paz? ¿Qué les falta? Estas preguntas han seguido siendo parte de la agenda de trabajo del equipo de profesores, por lo que, al año siguiente, junto con varios de los participantes de este proyecto, consolidaron una nueva propuesta formativa para jóvenes, a partir de un Diplomado para la paz, que se llevó a cabo entre el 2018 y el 2019, en el cual, se invitó a líderes juveniles de Colombia a caminar por un proceso de aprendizaje colaborativo alrededor de la violencia, el conflicto, la paz, la no violencia, la imaginación moral y la reconciliación. Este proyecto, también patrocinado por la Convocatoria San Francisco Javier, fue liderado por el profesor Roberto Solarte de la Facultad de Filosofía.

En paralelo a estas iniciativas de formación y gestión de la cultura de paz, se han documentado estas experiencias en dos libros: “Notas sobre cómo resolver conflictos”, que describe la experiencia vivida alrededor del proyecto Voces Juveniles, y “Sentir, pensar, hacer las paces”, que esboza la hoja de ruta del Diplomado para la paz. También, en el marco de estas iniciativas, durante el 2018, la Facultad de Ingeniería, en particular a través de Blanca Oviedo, Coordinadora de PROSOFI y del profesor Ricardo Barros, fue invitada a participar del día internacional de la convivencia en paz en asocio con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC de Bogotá, con el fin de dar herramientas para la resolución no violenta de conflictos en las comunidades y de destacar las diferentes estrategias de participación pacífica de los diferentes espacios de participación de la ciudad de Bogotá. Esta socialización también quedó documentada en el libro: “Experiencias colectivas de participación para la construcción de paz”.

A lo largo de este texto se ha hecho énfasis en las iniciativas de intervención social sistémica desde lo interpretativo, lo participativo. Lo anterior, no desconoce o descarta que, desde la investigación cuantitativa, se pueda indagar sobre las posibilidades hacia una cultura de paz. En efecto, se ha venido trabajando en un material investigativo alrededor de diferentes “factores” o “variables” que pueden propiciar ambientes de paz, de perdón o de reconciliación. Es el caso de un trabajo de grado dirigido por el profesor Barros, en el que se buscaba identificar aquellos factores o aquellas condiciones que podrían propiciar un ambiente de cultura de paz en Bogotá.

Al final del proyecto, los participantes reconocen el camino recorrido como uno lleno de aprendizajes acerca del buen trato, el trabajo en equipo, el respeto, la empatía y la solidaridad.

Para ello, se identificaron algunos factores en la literatura y se convirtieron en unas preguntas en un instrumento de medición que fue aplicado a cerca de 500 personas, para luego, por medio de herramientas estadísticas, llegar a unos resultados interesantes, como, por ejemplo: los factores que influyen en la disposición a construir paz en Bogotá dependen de los diferentes niveles de conflictividad de Bogotá. De acuerdo con estudios previos, Bogotá puede ser mapeada en cuatro niveles de conflictividad. En este sentido, niveles bajos de conflictividad están asociados a factores como la capacidad de sensibilización frente a la situación conflictiva y el respeto por el otro.

Niveles medio de conflictividad implican la gestión de la reparación, la defensa de principios y la iniciativa que tenga alguna de las partes para resolver el conflicto. Niveles altos de conflictividad deberían ser gestionados a partir de la actitud para resolver el conflicto y el control de la situación. Finalmente, niveles muy altos de conflictividad traen como factor determinante para la promoción de la cultura de paz, la disposición de las partes para resolver el conflicto. En general, niveles altos de conflictividad tienen aspectos negativos que deben ser superados (venganza, represión) y niveles bajos de conflictividad tienen aspectos positivos que pueden ser promovidos (justicia, gratitud, perdón, compasión). También, se hace importante resaltar que, en casi todos los niveles de conflictividad, la actitud de la otra persona es importante para comenzar a construir paz.

Los anteriores ejemplos de proyectos evidencian que, en temáticas como la paz, el trabajo desde la ingeniería puede nutrir las conversaciones y la forma de abordarlas dentro de equipos interdisciplinarios llenos de diferentes roles y saberes. Estos diálogos permiten el intercambio de conocimientos, incluyendo el uso de diferentes metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, la promoción de la mejora en la calidad de vida de las comunidades mediante el uso y apropiación de diferentes tecnologías, el acompañamiento a procesos colaborativos de diseño e implementación de espacios de paz y, el reconocimiento de que la paz es el camino y que todos podemos, desde nuestro compromiso diario, aportar con nuestras aptitudes, experiencias, habilidades y actitudes. Todo, con el fin de lograr conectar esa idea de paz con las realizaciones de los individuos y comunidades, con la materialización de sus proyectos de vida, que, a su vez, repercutirá en sociedades que se puedan preocupar, más allá de la intranquilidad de la violencia, por su desarrollo, ahora sí, sostenible.