La “gente de bien” habla bien: intervenciones públicas sobre la ortografía en el paro nacional del 28 de abril de 2021

Yulia Katherine Cediel Gómez1Magíster en Lingüística, Universidad Tecnológica de Pereira. Contacto: yulia.cediel@utp.edu.co

Giohanny Olave Arias2Doctor en Lingüística, Universidad de Buenos Aires. Contacto: giolavar@uis.edu.co

Resumen

Esta investigación se realiza desde una perspectiva glotopolítica, la cual plantea que las intervenciones sobre la lengua son intervenciones políticas. El objetivo de la investigación es analizar los ideologemas que subyacen a las intervenciones públicas sobre la norma ortográfica realizadas por usuarios de Facebook y Twitter, en el marco del paro nacional que tuvo lugar en Colombia durante 2021.

El corpus del trabajo se compone de 55 intervenciones, realizadas en las dos redes sociales objeto de estudio, durante mayo y junio de 2021. Las intervenciones tenían que cumplir los criterios de haber sido realizadas en el marco del paro nacional colombiano, estar relacionadas temáticamente con elementos políticos que se estaban disputando en el paro e incluir referencias a la norma ortográfica. Este corpus se dividió en dos grupos: quienes apoyaban el paro y quienes estaban en contra de él; la categorización se hizo mediante la revisión de las posturas que defendían los usuarios en las publicaciones analizadas. Desde una perspectiva de la argumentación en la lengua y de la retórica contemporánea, se identificaron las construcciones relacionadas con la adecuación o la inadecuación ortográficas de grafitis, comentarios o publicaciones. Se ubicaron los topoï que sostienen los discursos emitidos por los diferentes usuarios y se evidenciaron las escalas argumentativas a las que recurren los sujetos para hacer su intervención.

Un primer acercamiento permite inferir que los dos grupos analizados tienen visiones similares que confluyen en visiones conservadoras sobre la ortografía, a la cual relacionan con categorías como el nivel educativo, la inteligencia y la cultura, entre otras. Adicionalmente, se muestra cómo hay una relación estrecha entre la defensa de la regulación de la norma ortográfica y la defensa de la regulación social, lo cual lleva a las sociedades a inclinarse por el fortalecimiento de modelos sociales basados en mecanismos de control social.

Palabras clave: redes sociodigitales, protesta social, ideología, ortografía, glotopolítica.

Tema central

Las jornadas de movilización y protesta social iniciadas el 28 de abril de 2021 en Colombia evidenciaron un sinnúmero de inconformidades compartidas frente al gobierno de turno y a otros aspectos estructurales del orden social en el país (CIDSE, 2021; Díaz Guevara, 2021). Durante las siguientes ocho semanas, esas movilizaciones fueron comentadas ampliamente en el espacio de las redes sociodigitales. En esta ponencia, nos centramos en uno de los tópicos presentes en esos comentarios y en sus interacciones: la regulación virulenta de la ortografía entre los usuarios de las redes Facebook y Twitter.

Observamos que se trata de una regulación política; es decir, no entendemos la ortografía como una convención apolítica, sino como un campo de disputa dentro del cual aparecen en tensión relaciones sociales y culturales en torno al “buen decir” y la “buena escritura”; representaciones del lenguaje que hacen aparecer vínculos estereotipados entre la ortografía, el prestigio social y las filiaciones ideológicas, así como preconceptos lingüísticos que los sostienen.

Fundamentación conceptual

El presente estudio se realiza desde la perspectiva teórica de la glotopolítica (Arnoux, 2000, 2021; Arnoux y Del Valle, 2010; Del Valle, 2017): un enfoque adscrito a la tradición del análisis del discurso en Latinoamérica (Londoño y Olave, 2016), y según el cual las intervenciones sobre el espacio público de las lenguas constituyen intervenciones políticas, “a la vez que interroga cómo las sociedades gestionan la distribución social de la palabra pública” (Arnoux, 2021, p. 1).

Uno de los principales intereses de la glotopolítica es la variedad de formas de regulación de la discursividad. El presupuesto de base es que toda intervención sobre el lenguaje está orientada por ideologías lingüísticas expresadas en órdenes y regímenes sociales, históricos, económicos y políticos (Arnoux y Nothstein, 2014, p. 9). Del Valle (2007, p. 20) define estas ideologías como

[…] sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y/o la comunicación con formaciones culturales, políticas y/o sociales específicas. Aunque pertenecen al ámbito de las ideas y se pueden concebir como marcos cognitivos que ligan coherentemente el lenguaje con un orden extralingüístico, naturalizándolo y normalizándolo, también hay que señalar que se producen y reproducen en el ámbito material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas.

Esos marcos cognitivos se traducen en regímenes de normatividad que, al institucionalizarse, generan “discursividades legítimas” (Arnoux y Del Valle, 2010, p. 6). Una legitimación que no está reducida a las políticas lingüísticas ni subsumida al campo de la planificación de lenguas, de una larga tradición disciplinar. Las acciones políticas que regulan la discursividad no solo aluden al orden gubernamental, sino que se extienden a las interacciones reguladoras que pueden aparecer en ámbitos informales, pero no por ello exentos de discusiones políticas; para nuestro caso de interés, las redes sociodigitales.

Como aparato teórico principal para el análisis de esas regulaciones, utilizamos, por un lado, la noción de ideologema (Angenot, 1982, pp. 179-182), reapropiada en los estudios contemporáneos de análisis del discurso en el ámbito latinoamericano (Arnoux, 2000; Cediel et al., 2020; Di Stefano y Pereira, 2013). Un ideologema es una máxima subyacente, comúnmente implícita, que se presenta como aserción sin necesidad de demostración, por lo cual valida o legitima un punto de vista como verdad evidente. En el mismo sentido, Arnoux (2000, p. 17) concibe los ideologemas como condensados ideológicos que orientan, de manera contingente y restrictiva, la evaluación de los hechos.

De manera complementaria, utilizamos la noción de topoï, formulada en el seno de la semántica argumentativa. Ducrot (1990) explica que el topos constituye un garante que asegura el paso entre un argumento y la conclusión; por lo tanto, deben ser: 1) comunes y compartidos, 2) generales y 3) graduales. Así, cada topoï pone en relación dos propiedades graduales; a saber: del argumento y de conclusión. Entre estas dos escalas establece, a su vez, una relación gradual. Los topoï constituyen, entonces, “el punto de articulación entre la lengua y el discurso argumentativo” (Anscombre y Ducrot, 1994, p. 217).

Metodología

El corpus del trabajo consta de 55 intervenciones realizadas en Facebook y Twitter, en mayo y junio de 2021. Las intervenciones tenían que cumplir los criterios de haber sido realizadas en el marco del paro nacional colombiano, estar relacionadas temáticamente con elementos políticos que se estaban disputando en el paro e incluir referencias a la norma ortográfica. Los comentarios digitales fueron transcritos para su análisis en una matriz categorial con metadatos, pero se conservaron todas las capturas de pantalla de las publicaciones originales.

El corpus se dividió en dos grupos: quienes apoyaban el paro y quienes estaban en contra de él; la categorización se hizo mediante la revisión de las posturas que defendían los usuarios en las publicaciones analizadas, luego de identificar las construcciones relacionadas con la adecuación o la inadecuación ortográfica de grafitis, comentarios o publicaciones. Por medio del aparato teórico descrito en el apartado anterior, se infirieron los ideologemas proponiéndolos como aserciones atributivas, y se ubicaron los encadenamientos tópicos que sostienen la orientación argumentativa de cada ideologema en escalas argumentativas a las que recurrieron los internautas para hacer sus comentarios sobre las incorrecciones ortográficas de los demás participantes.

El análisis categorial fue realizado de manera inductiva y asentado en una matriz de datos; la validación se hizo entre pares por parte de los participantes del estudio, por rondas de revisión y discusión continua de los resultados.

Resultados relevantes

El objetivo de la investigación fue analizar los ideologemas y los encadenamientos tópicos que subyacen a las intervenciones públicas sobre la norma ortográfica hechos por usuarios de Facebook y Twitter, en el marco del paro nacional que tuvo lugar en Colombia en 2021. En la tabla 1 presentamos una síntesis ejemplificada de los ideologemas inferidos y relacionados en cada fila con sus encadenamientos tópicos correspondientes. En la última columna añadimos el posicionamiento del usuario a favor (+) o en contra del paro nacional (-).

Tabla 1. Ideologemas

|

Idelologema |

Cadena tópica |

Ejemplo transcrito |

Posición |

|

(i1) Cometer incorrecciones ortográficas es ser criminal |

Corrección ortográfica-criminalidad |

Con esa ortografía creo que usted es el vándalo |

(-) |

|

(i2) Cometer correcciones ortográficas es ser idiota / acrítico |

Corrección ortográfica-inteligencia |

Los creadores de eso son los mismos policías infiltrados de vándalos o no ven la ortografía |

(+) |

|

(i3) Cometer incorrecciones ortográficas es ser inculto / tener bajo nivel educativo |

Corrección ortográfica-nivel educativo |

No sabes ni escribir, menos porqué protestan |

(-) |

|

Jajajaja pobre bobo digo, pobre uribestia, se nota lo bruto q ni lógica ni ortografía tiene; que pecadito... |

(+) |

||

|

Estamos en modo retro los universitarios ya no saben ni escribir y mucho menos los bachilleres ni leer ni escriben ya no necesitamos profesores de español por ahí también se puede ahorrar!!!! |

(-) |

||

|

Cuando uno ve las excusas y ortografía entre otras la educación de esta gente “congresista”. Francamente uno no entiende como llegan a esos puestos con semejante vacio cerebral |

(+) |

Fuente: Elaboración propia.

Los tres ideologemas (i) identificados son los juicios asertóricos subyacentes con base en los cuales los usuarios denuncian la incorrección ortográfica de otros usuarios. La norma funciona como atributo de la persona y define sus acciones políticas; la falta ortográfica se traduce en falta social, y así se le juzga a partir de tres topoï: la criminalidad, la inteligencia y el nivel educativo. Los tres encadenamientos tópicos correspondientes muestran el comportamiento gradual entre cada topos con el topos temático: la corrección ortográfica. Esta última marca el tema de las intervenciones, pero en clave agonística, pues se trata de disputar la gradualidad de esa corrección introduciéndola en polaridades directa o inversamente proporcionales a sus tópicos de referencia.

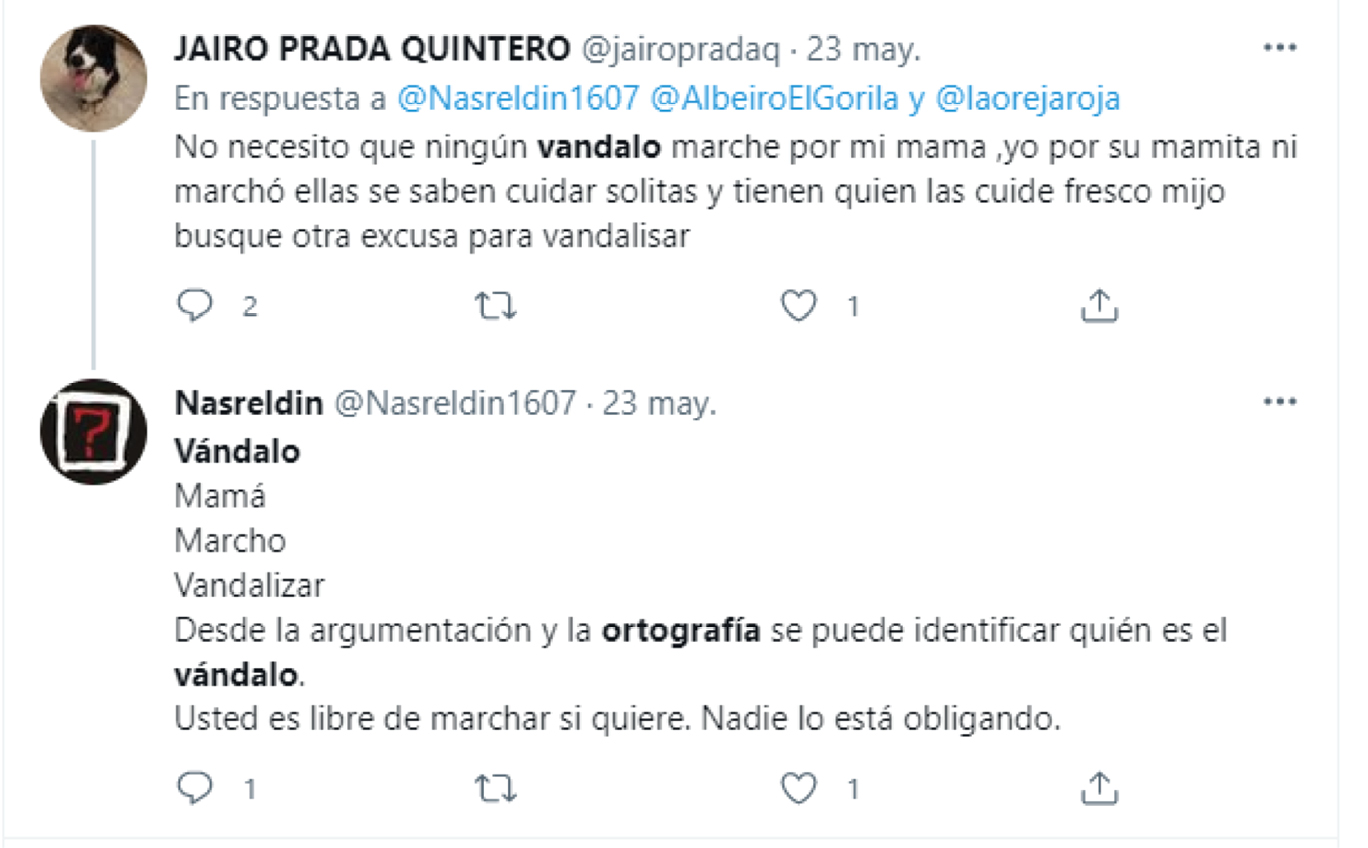

En el primer caso (i1: [+ corrección ortográfica - criminalidad]), la escala argumentativa asocia la norma ortográfica a la norma social desplazando lo lingüístico hacia lo legal; la regulación se convierte en imputación. La figura del vándalo como delincuente común materializa dicha asociación en dos sentidos: la criminalización de la protesta pública, desde el punto de vista adverso a ella, y el rechazo a esa estigmatización con la misma fuerza de la imputación, desde la visión afín a la protesta, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Ejemplo del primer ideologema.

Fuente: Twitter. (https://twitter.com/Nasreldin1607/status/1396536677280141315).

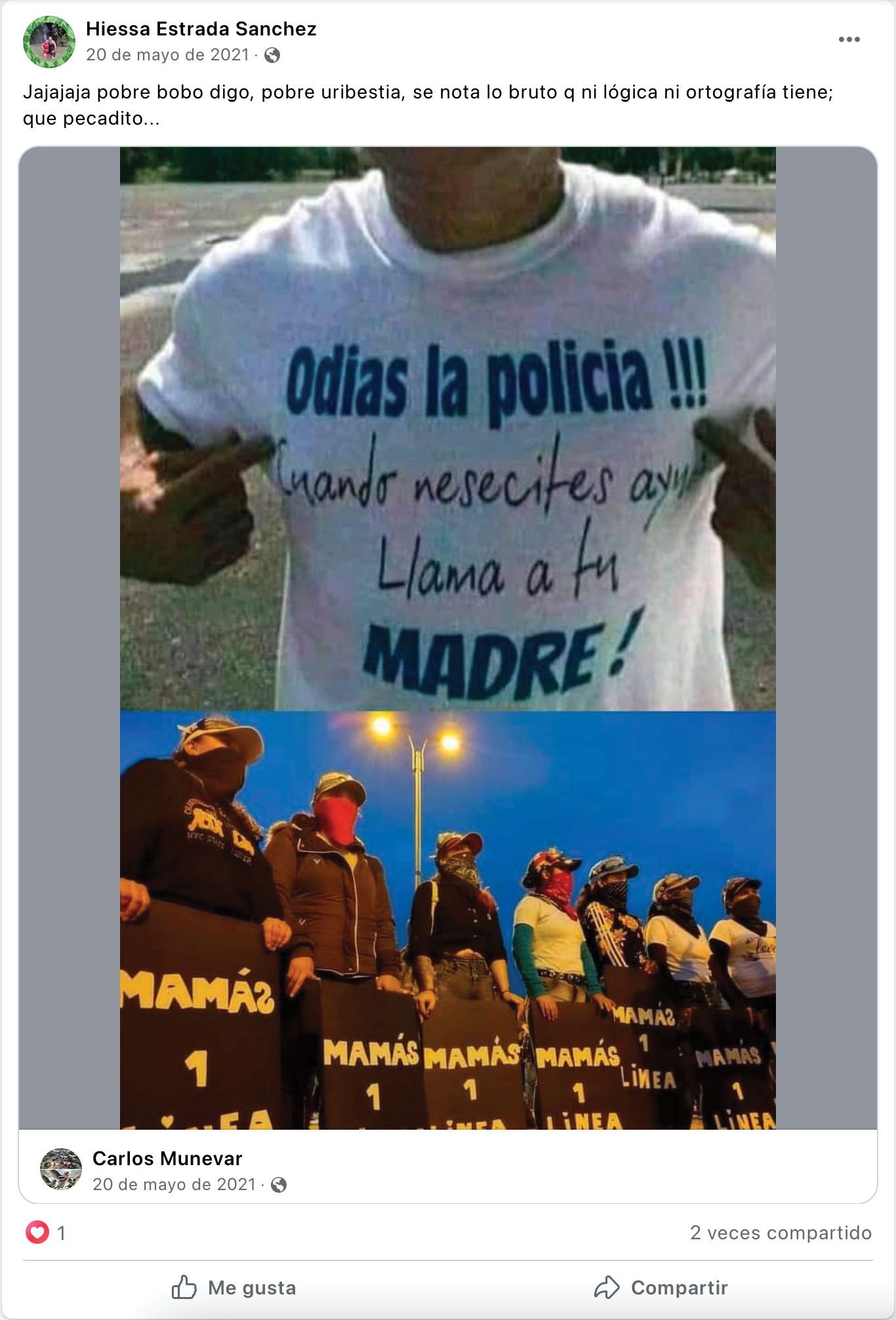

En el segundo caso (i2: [+ corrección ortográfica + inteligencia]), el cuidado de la norma pasa a ser directamente proporcional a la inteligencia del usuario. En los comentarios sustentados sobre esta escala argumentativa aparecen insultos y otras formas de la vituperación y de la burla, para poner en duda la capacidad de razonamiento de la contraparte y sancionar las incapacidades que se les atribuyen.

Figura 2. Ejemplo del segundo ideologema.

Fuente: Facebook. https://web.facebook.com/hiessa/posts/10226115958182394?_rdc=1&_rdr.

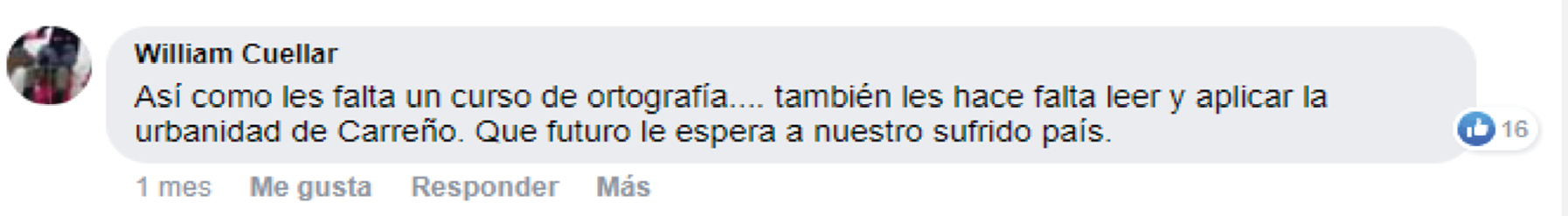

En el tercer caso (i3: [+ corrección ortográfica + nivel educativo], la gradualidad del nivel educativo aumenta en la medida en que se demuestra el cuidado de la norma ortográfica. Los usuarios entienden ese nivel educativo como escolarización formal, tanto como capital cultural, aunque este último va más ligado a la tradición de las “buenas maneras” dentro del extenso legado pedagógico del discurso de la urbanidad (Pedraza, 2011).

Figura 3. Ejemplo del tercer ideologema.

Fuente: Facebook. https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10158285138165493&id=84120420492&_rdc=1&_rdr.

Varios encadenamientos tópicos pueden aparecer asociados a varios ideologemas. En el caso del i1 y del i3, se argumenta en relación con los topoï de la criminalidad y del nivel educativo. Es difícil aislar ambas cadenas tópicas en algunos comentarios, en los cuales estos dos topoï parecen también relacionarse escalarmente, en un subnivel dentro del topos de la corrección ortográfica, como se muestra en la figura 4.

[-Corrección ortográfica (- nivel educativo + criminalidad)]

Figura 4. Ejemplo de encadenamiento tópico.

Fuente: Facebook. https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10158285138165493&id=84120420492&_rdc=1&_rdr.

En ese nivel más interno del encadenamiento tópico, es el prejuicio social sobre el capital cultural lo que hace posible la relación inversamente proporcional entre nivel educativo y criminalidad. Como lo plantea Tusón (2010, p. 27),

[…] ‘los prejuicios lingüísticos son una subclase de los prejuicios generales e inciden sobre lenguas y hablantes’ haciendo aparecer juicios de valor ‘ajustados a estereotipos maniqueos y dictados por la desazón que nos producen todas aquellas cosas y personas que son diferentes a nosotros’.

Es decir, se traducen en preconceptos sobre lo aceptable/inaceptable con respecto al uso que los demás hacen de la lengua, frente al modelo de corrección lingüística que cada usuario legitima.

La activación de estos preconceptos lingüísticos en la escena sociodigital pone en escena tensiones sociales de mayor envergadura, como las asimetrías en el alfabetismo, la concentración del capital cultural y la exclusión de las élites. A los policías se les oponen las clases letradas, y a los “vándalos”, la clase de los “jóvenes estudiados”, pero no en la educación pública, pues a esta se la relaciona con el “adoctrinamiento” por parte de los docentes del Magisterio. Con lo anterior, destacamos que el antagonismo entre la denominada “gente de bien” (Semana, 2021, 10 de junio) y los manifestantes en el paro se transparenta también en las disputas ortográficas, pero sobre la base de ideologemas compartidos que los usuarios utilizan de modos similares.

Finalmente, la posición a favor o en contra del paro no presenta correlación significativa con el tipo de ideologema o de encadenamiento tópico. Esto significa que los posicionamientos políticos de coyuntura no traducen directamente sobredeterminaciones ideológicas del tipo izquierda-derecha, sino que se asientan sobre otros presupuestos y tradiciones sociolingüísticas de mayor raigambre en los usuarios, como la visión conservadora-homogeneizadora sobre la norma ortográfica (Lagares, 2018) y la tradición prescriptiva de la cultura lingüística en Colombia (Barragán, 2019, 2020). Como ya lo planteaba tempranamente Angenot (1982), “el presupuesto ideológico puede ser común a los adversarios, cualesquiera fueran sus divergencias ulteriores”. La vigilancia irrestricta de la norma ortográfica es ejercida indistintamente por los usuarios a favor y en contra del paro.

Conclusiones

En el marco de la protesta social del paro nacional de 2021 en Colombia, los usuarios de las redes sociodigitales relacionados antagónicamente con respecto al hecho social muestran visiones similares, que confluyen en representaciones sociolingüísticas puristas sobre la norma ortográfica, a la cual relacionan con la conducta legal, la inteligencia y el capital cultural. Los comentarios de los usuarios se fundamentan sobre una tópica gradual, en la que una mayor corrección ortográfica significa mayor inteligencia, mayor capital cultural y menor criminalidad.

En la coyuntura de la movilización nacional y el descontento popular, esas asociaciones ponen en evidencia prejuicios lingüísticos compartidos por las posiciones en divergencia. A partir de los resultados, observamos que el estereotipo de clase según el cual “la gente de bien habla bien” es reproducido y profundizado con la vigilancia mutua de la norma en la disputa sociodigital sobre la ortografía de los usuarios. Lo que es puesto en cuestión en esas disputas no es la existencia de la “gente de bien”; es decir, que se pueda clasificar maniqueamente al que protesta como vándalo, y al que no lo hace, como persona “distinguida”; en cambio, lo que se critica o se refuerza es la competencia sobre ese “hablar bien” —o sea, con corrección ortográfica—, al que todos aspiran por igual.

Nos centramos en los usos estabilizados de la ortografía, y destacamos que “al servir de sistema único para representar todas las variedades de una lengua, exhibe una falsa apariencia de ‘neutralidad’ que está lejos de ser lo que realmente determina su elaboración e institución” (Bagno, 2017, p. 328). Pensamos que es común que esa aparente neutralidad ingrese a las arenas de disputa en las redes sociodigitales reproduciendo o reclamando la norma ortográfica como arma de combate en forma de ideologemas.

Adicionalmente, mostramos cómo esos ideologemas establecen una relación estrecha entre la defensa de la regulación de la norma ortográfica y la defensa de la regulación civil, lo cual conduce a la sociedad colombiana a inclinarse por el fortalecimiento de modelos sociales basados en mecanismos de control y disciplinamiento ciudadano, más allá de sus simpatías políticas a favor o en contra del paro nacional, y de su ubicación en el eje izquierda-derecha del espectro ideológico clásico.

Para los estudios glotopolíticos, el disciplinamiento ciudadano resulta un tema central. Esos modos de disciplinar no provienen exclusivamente de relaciones verticales basados en la emisión de normas desde las instituciones nacionales o supranacionales. Si bien podría pensarse en la ortografía como uno de esos tipos de regulación, el estudio que adelantamos muestra que se disciplina también entre pares ciudadanos volcados a las redes sociodogitales; es esta una corregulación que se inserta en clave agonística en los espacios de opinión pública, y que nos interpela a seguirlas estudiando como parte de las denominadas “humanidades digitales” (Vinck, 2018), pero con una perspectiva no forzosamente argumentativo-prescriptiva sobre los intercambios comunicativos en internet.

Referencias

Angenot, M. (1982). La parole pamphlétaire. Payot.

Anscombre, J. C. y Ducrot, O. (1994). La argumentación en la lengua. Gredos.

Arnoux, E. (2000). La Glotopolítica: transformaciones de un campo disciplinario. Lenguajes: teorías y práctica. Secretaría de Educación, GCBA.

Arnoux, E. (2021). Regulación y control de la discursividad: tipos, instrumentos y funciones. Conferencia inédita.

Arnoux, E. y del Valle, J. (2010). Las representaciones ideológicas del lenguaje. Spanish in Context, 7(1), 1-23.

Arnoux, E. y Nothstein, S. (Eds.). (2014). Temas de glotopolítica. Integración regional sudamericana y panhispanismo. Biblos.

Bagno, M. (2017). Ortografía. En Dicionário crítico de Sociolinguística (pp. 327-332). Parábola.

Bagno, M. (2017). Preconceito lingüístico. En Dicionário crítico de Sociolinguística (pp. 374-382). Parábola.

Barragán, R. (2019). La vigilancia de la lengua y el estatus del ciudadano: una mirada a la función sociabilizadora de la prescripción lingüística en Colombia. En: M. Cisneros (Comp.), Desde la interdisciplinariedad y la gramática. Estudios de la Maestría en Lingüística (pp. 15-35). Ediciones de la U; Universidad Tecnológica de Pereira.

Barragán, R. (2020). Ideologías y actitudes en el español hablado en Colombia: la tradición prescriptiva en la configuración de una cultura lingüística nacional. En: M. Cisneros (Comp.), Glotopolítica latinoamericana. Tendencias y perspectivas (pp. 262-283). Universidad Tecnológica de Pereira.

CIDSE. (2021). Pensar la resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos especiales, 6. Universidad del Valle.

Cisneros, M., Cediel, Y. y Olave, G. (2020). Argumentación y política curricular. Enfoque glotopolítico. Universidad Tecnológica de Pereira.

Del Valle, J. (2007). La lengua: ¿patria común? Vervuert; Iberoamericana.

Del Valle, J. (2017). La perspectiva glotopolítica y la normatividad. Anuario de Glotopolítica, 1, 17-40.

Di Stefano, M. y Pereira, C. (2013). Tópicas e ideologías lingüísticas sobre lenguas aborígenes en discursos de la prensa en torno al Bicentenario. En E. Arnoux y S. Nothstein (Eds.), Temas de Glotopolítica. Integración regional sudamericana y panhispanismo. Biblos.

Díaz Guevara, H. (2021). Comentarios para una historia crítica del presente: el Paro Nacional de abril de 2021 en Colombia como acontecimiento. Cambios y Permanencias, 12(1), 619-645.

Ducrot, O. (1990). Argumentación y polifonía. Universidad del Valle.

Lagares, X. C. (2018). Qual política linguística. Desafios glotopolíticos contemporâneos. Parábola.

Pedraza, Z. (2011). Educación, cuerpo y orden social en Colombia (1830-1990). Universidad de Los Andes; CESO.

Semana (2021, 10 de junio). ¿Qué significa ser ‘gente de bien’? https://www.semana.com/nacion/articulo/que-significa-ser-gente-de-bien/202142/

Tusón, J. (2010). Los prejuicios lingüísticos. Octaedro.

Vinck, D. (2018). Humanidades digitales. La cultura frente a las nuevas tecnologías. Gedisa.