En 280 caracteres: la construcción discursiva de la otredad en Twitter durante el paro nacional de 2019-2020

Valentina Fandiño Zorro1Licenciatura en Lenguas Modernas, Pontificia Universidad Javeriana. Contacto: valentinafandino@javeriana.edu.co

Resumen

Históricamente, Colombia ha sido un país marcado por la polarización ideológica. Es común notar que las creencias, las prácticas y hasta los sujetos se dividen constantemente en opuestos (considerando eventos como El Bogotazo, el Frente Nacional y la implementación de los acuerdos de paz de 2016, entre otros). El paro nacional de 2019-2020 no fue la excepción. Ese evento de protesta social dejó claro que la polarización en el país no cesa, sino, más bien, se transforma, y hasta se fortalece, con cada coyuntura.

En ese contexto, hay un elemento de notoria presencia en las mencionadas dinámicas de polarización, y que, de hecho, permite que existan: la configuración de representaciones sociales de los sujetos como el Otro. Esta otredad, evidenciada a menudo en los discursos emitidos en el contexto sociopolítico colombiano, también se dio en el paro. Como agravante, los avances en comunicaciones y tecnología presentan un nuevo espacio para su gestación: las redes sociales. Twitter, específicamente, fue escenario de múltiples discursos que dilucidaron con estridente claridad la conformación de imaginarios sociales de “bandos”, a partir de sus percepciones sobre las protestas.

En dicho panorama, y motivada por la novedad de estas formas de interacción social, el interés central de esta investigación se enfocó en entender de qué maneras se dio la construcción discursiva de otredad en el paro nacional 2019-2020 en Twitter, tomando en cuenta los impactos que esta tuviera en la configuración de subjetividades, o representaciones sociales sobre los sujetos participantes.

Para ello, se realizó un análisis estratégico del discurso de un corpus de trinos, lo cual mostró cómo los sujetos participantes de la coyuntura fueron relegados a la otredad a través de estrategias discursivas, semántica y socialmente cargadas de imaginarios y valores propios; ello permitió, una vez más, consolidar la polarización en el país.

Palabras clave: subjetividades, otredad, análisis estratégico del discurso, paro nacional 2019-2020, Twitter.

Texto principal

Desde noviembre de 2019 y hasta febrero de 2020, Colombia vivió una jornada de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque, conocida como paro nacional (PN). Progresivamente, gremios sindicales; colectivos feministas, afro, LGBTI+; la minga indígena; el movimiento estudiantil, y más, se unieron para movilizarse en el país, como muestra de su inconformismo con políticas como la propuesta de la reforma tributaria, la represión policial y el silencio del Estado frente al asesinato de líderes sociales, entre otros motivos. No obstante, así como el PN comenzaba a tener una acogida significativa en algunos sectores (como en Cali, Neiva o Medellín), también aumentaron sus detractores y las acciones del gobierno para cesar las protestas (a través de fuerzas como el ESMAD). Nuevamente, este caldeado contexto social evidenció un problema históricamente presente en Colombia, como lo es la polarización política, solo que en otro lugar: las redes sociales.

Concretamente, el PN movilizó a una gran cantidad de usuarios en Twitter. De los múltiples trinos publicados en y sobre la coyuntura —entre los que convocaban a marchas, los que mencionaban a figuras del Gobierno colombiano exigiendo garantías, e incluso, los que contenían memes—, se encontraban otros que discurrían, casi exclusivamente, sobre los sujetos implicados. Más concretamente, conformaban una suerte de bandos, compuestos por quienes apoyaran el PN y quienes no. Así, no era extraño ver tuits dirigiéndose a los manifestantes como “vándalos”, “encapuchados” o “mamertos”, o a los no simpatizantes, como “fachos”, “paramilitares” o “uribistas”, como medio para desprestigiar las posturas de los usuarios. En estas dinámicas de polarización, se hizo claro un proceso de separación, presente con frecuencia en los discursos sobre el PN en Twitter: la diferenciación entre un sujeto configurado como “Yo”, y la figura del “Otro”. En solo 280 caracteres (e incluso, menos), los usuarios clasificaron las prácticas de los participantes del PN en polos opuestos, como deseables (propias del Yo) y no deseables (aquellas del Otro), que conformaban categorías de otredad. Del mismo modo, en más de una ocasión, esta red social se convirtió en escenario de batallas campales de texto, imágenes, menciones y hashtags que, en primera instancia, modificaron y crearon nuevas percepciones sobre los sujetos participantes del PN y, como daño colateral, afianzaron la polarización política en Colombia.

En este panorama, y motivada por la novedad de las mencionadas formas de interacción social, el interés de la investigación se centró en entender de qué maneras se dio la construcción discursiva de otredad en el paro nacional 2019-2020 en Twitter, tomando en cuenta los impactos que la misma tuviera en la configuración de subjetividades, o representaciones sociales sobre los sujetos participantes. Con tal fin, se establecieron algunas nociones teóricas, como la subjetividad, planteada por González (2008, pp. 225-243), que entiende la conformación de imaginarios sociales en torno a los sujetos, como la otredad, en tanto son procesos de construcción incesante de sentido social. Este es el caso de las subjetividades o las representaciones sociales creadas sobre los simpatizantes, el ESMAD, las figuras políticas, y cualquier otro participante de la coyuntura. Dichas subjetividades sociales incluyen las percepciones que reprodujeron y se alimentaron de ideas prejuiciosas en torno a la protesta social y el ejercicio de agencia política de los sujetos, como sucedió con la idea de los manifestantes como vándalos. A su vez, Laclau y Mouffe (1987, pp. 3-4, 99-105, 176-197 y 213-217) permitieron hacer una distinción entre el discurso como prácticas articulatorias, o los actos cotidianos de comunicación, y el entramado o el sistema de significados sociales que deriva de ellas. En otras palabras, los autores lo entienden como un conjunto de hechos y prácticas sociales que involucran, en una totalidad, elementos tanto lingüísticos, como extralingüísticos. Adicionalmente, afirman que dicha totalidad está constantemente sujeta a cada marco de hechos, y cobra sentido por él y en él. De esta forma, los acontecimientos del PN adquirían sentido en ese contexto, y se enlazaban, a su vez, con las formas de subjetividad social que ya existían como parte de dicho sistema discursivo. Igualmente, Laclau y Mouffe exponen que el discurso está permeado por antagonismos, o categorías pares no necesariamente excluyentes, que permiten a los sujetos entenderse a sí mismos y a otros. Agregado a esto, dichas categorías nunca se consuman en su totalidad, sino que son mutables y contingentes, por lo cual no hay un “Yo” consolidado como opuesto al “Otro”. Es decir, en el marco del PN, y en los trinos analizados, no por ser considerado simpatizante o detractor se es configurado eternamente como Yo u Otro.

En el plano metodológico, el corpus de trinos se estudia con un análisis estratégico del discurso (AED), derivado de un enfoque de análisis crítico del discurso, en busca de las estrategias discursivas que construyen otredad en un contexto tan políticamente cargado. Esto se hace con fundamento en Menéndez (2000, 2005, 2012), quien afirma que analizar discursos es “analizar conjuntos de estrategias discursivas”, y define estas últimas como elementos “de un plan de acción que el hablante […], en tanto sujeto discursivo, pone en funcionamiento cuando combina un conjunto de recursos diferentes, o modos, con el objeto de obtener una finalidad interaccional particular” (2012, p. 65). A esta finalidad interaccional se la entendió en el presente trabajo investigativo como la reafirmación de los procesos de subjetivación y la construcción de subjetividades (la delimitación de un Yo-Nosotros) que permiten la configuración discursiva de un Otro. A su vez, la investigación adopta la perspectiva multimodal del AED, para entender los trinos a partir de las imágenes, los videos y los emojis, etc., que conforman la totalidad de su significado, así como favorecer la comprensión de estos en relación con su lugar de enunciación, por los mecanismos de interacción propios de la plataforma. Partiendo de dos focos de análisis —el gramático-discursivo y el pragmático—, se dividen los trinos en cláusulas (Halliday, 1975, p. 148), o elementos de carácter gramatical, y unidades mínimas del discurso (aunque no necesariamente oraciones en un sentido sintáctico), y se identifican los modos como se presentan las estrategias discursivas. Unido a lo anterior, se toman en cuenta las funciones discursivas que cumplen las cláusulas (advertir, aseverar, declarar, etc.) y cómo afectan la construcción de representaciones sociales del Otro. Por otra parte, los tuits se analizan con un enfoque pragmático, en tanto adquieren sentido en el contexto del PN, y a través de otros aspectos, como la historia de polarización que ha marcado a Colombia. Por ende, se estudia el uso de términos como “izquierda” y “derecha” para hacer referencia a las filiaciones políticas, en función de dichos términos.

Similarmente, se establecieron criterios de análisis que rescatan las singularidades de cada tuit como parte del corpus. Algunos de estos criterios indagan por la utilización repetitiva de términos para referirse al Otro, la forma como el emisor o la emisora se dirige al sujeto configurado como otro (de forma directa, indirecta, hostil, etc.), e incluso, cómo el momento específico del PN en el que el tuit se emite influye en las estrategias discursivas creadoras de otredad, entre otros. De igual manera, para conformar el corpus de estudio, se establecieron algunos criterios de selección: de forma, de contenido y mixtos. En primer lugar, los criterios de forma filtraron aquellos tuits que no tuvieran interacciones (retuits, citas, respuestas), o carecieran de estrategias diferentes de las textuales (multimedia, retóricas o relacionadas con el uso de Twitter, entre otras). Luego, el filtro de contenido dejó fuera del corpus los trinos que no mostraran de forma clara la construcción de otredad en los discursos, o redundaran sobre los sujetos y los acontecimientos del PN, con respecto a otros ya seleccionados. Finalmente, con los criterios de selección mixtos, se filtraron los trinos que no tuvieran menciones o referencias multimodales a sujetos y figuras clave en el marco del PN (ESMAD, Dilan Cruz, los y las manifestantes, Iván Duque, etc.). Culminado el proceso de selección, el corpus de tuits quedó compuesto por ocho trinos (de 40 considerados inicialmente).

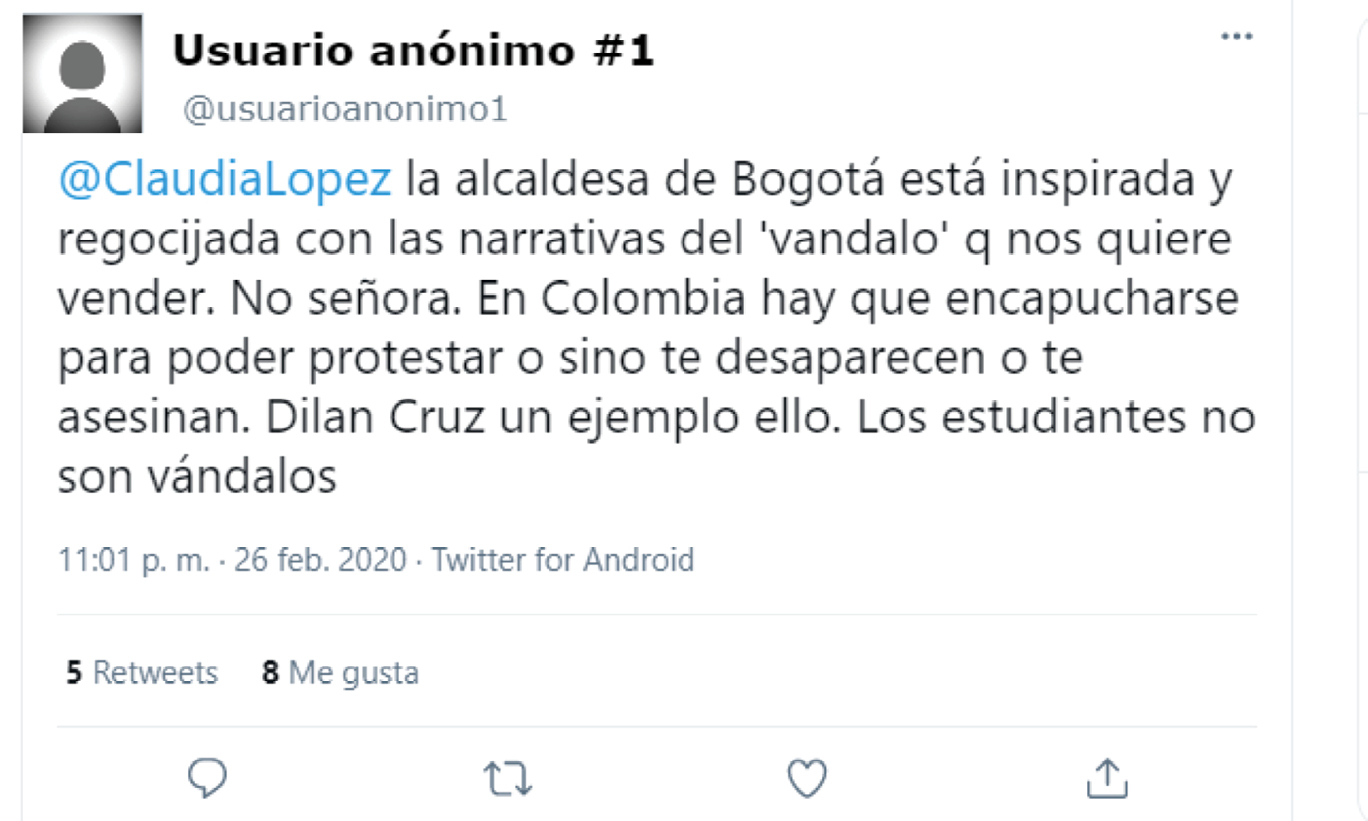

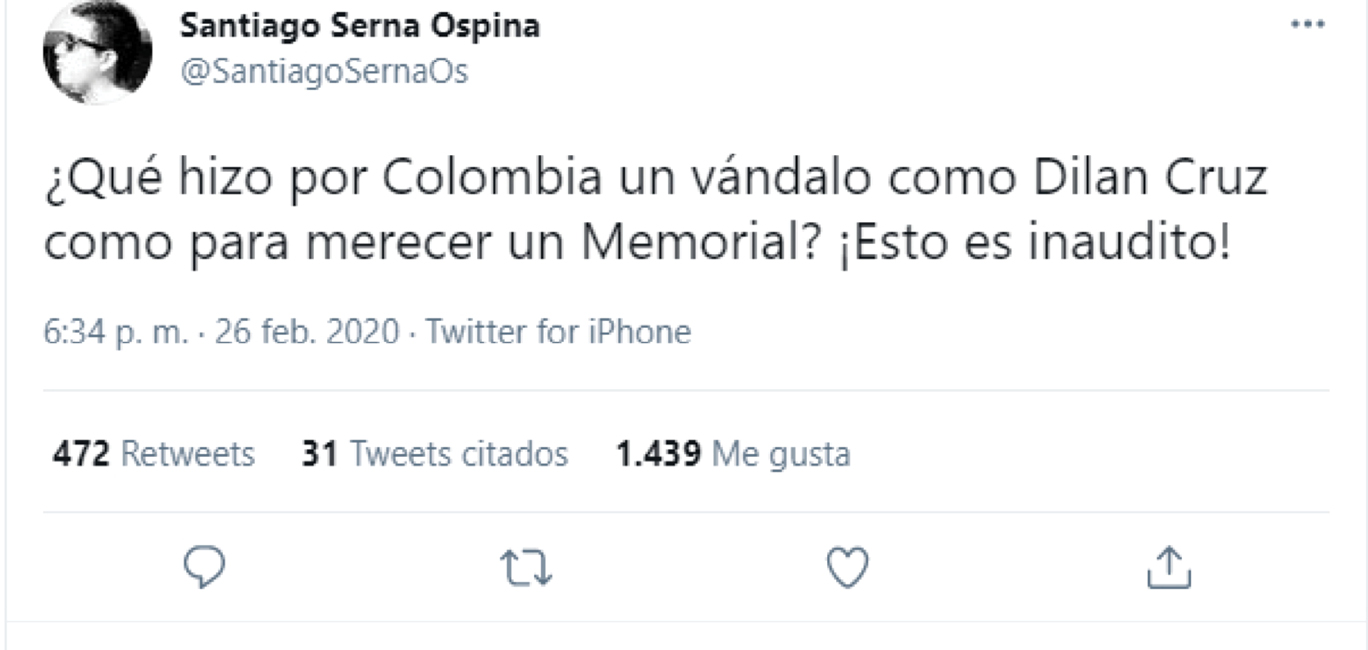

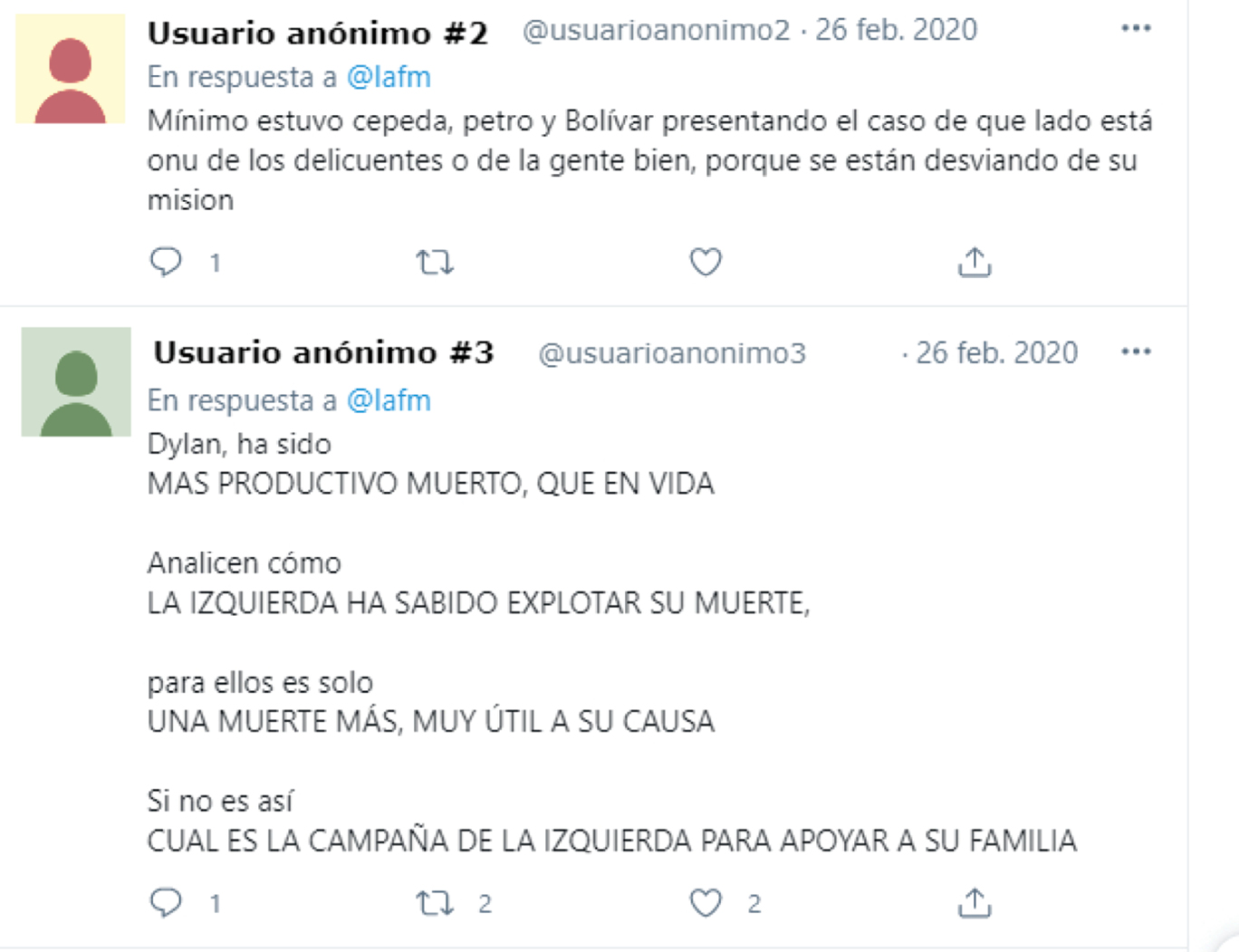

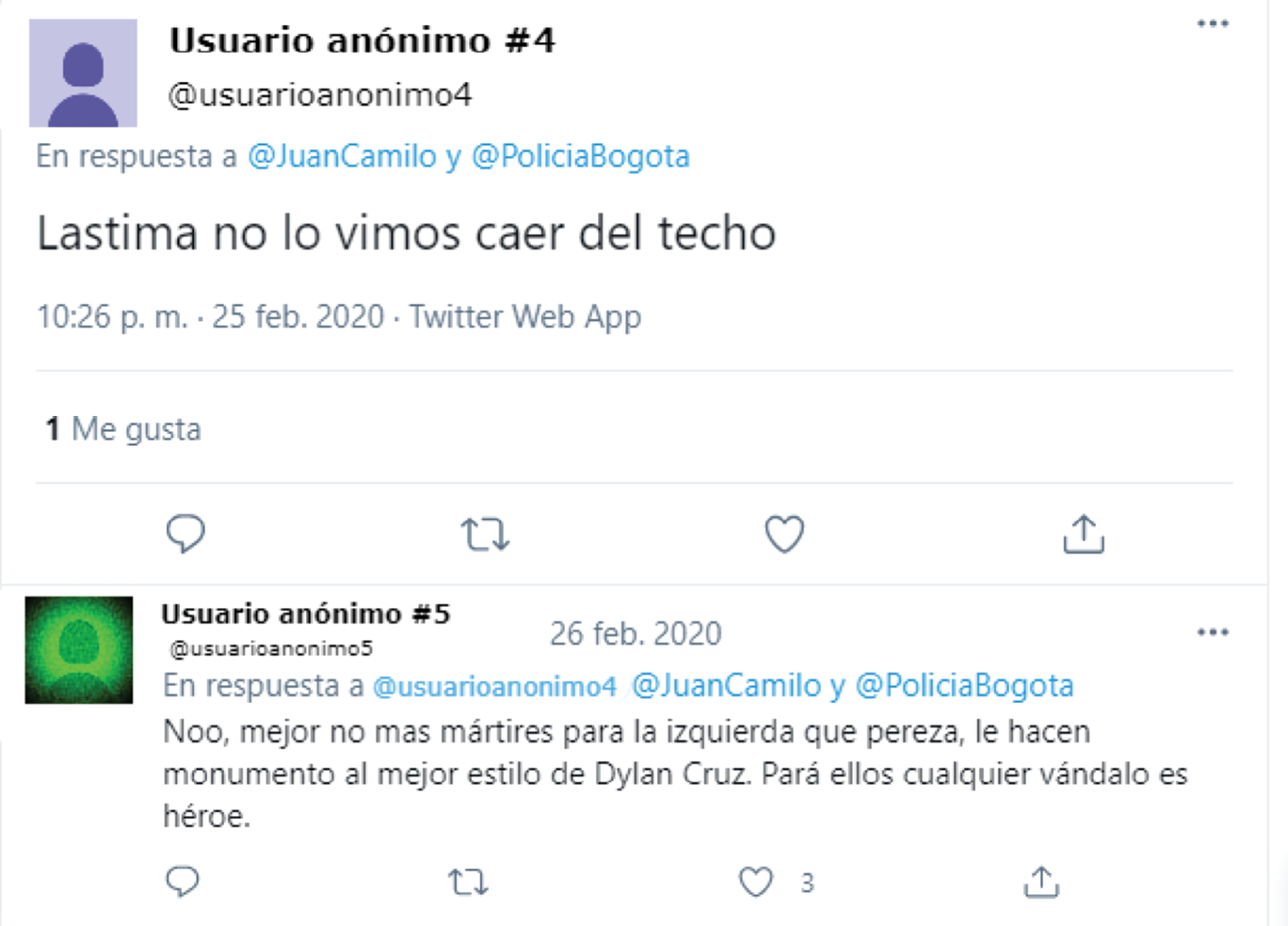

En el ejercicio de AED, como se muestra en los anexos, se empieza por analizar un trino emitido por la revista Semana, y que cita al senador colombiano Juan Diego Gómez. Dicho tuit es una aproximación general a la relación ESMAD-manifestantes y a las representaciones sociales que se pueden tener de cada uno. Posteriormente, se analizan por separado dos tuits emitidos por el usuario de cuenta no verificada (o estándar) @juancamilo, donde se exploran algunas percepciones negativas que, en general, pueden tener usuarios y usuarias sobre los manifestantes, y cómo esto deriva en la reivindicación de ciertas acciones del escuadrón; incluso, si estas son reprobables. Después se estudia el trino del usuario anónimo 1, a modo de ejemplo de la configuración de las figuras políticas como Claudia López, como los “Otros de la otredad”. En él se esboza una otredad creada por los y las manifestantes. También se considera un tuit de @SantiagoSernaOs, que presenta una relación clara entre la idea del vándalo y la figura de Dilan Cruz (un estudiante que falleció víctima del impacto de un proyectil disparado por un agente del ESMAD en medio de una marcha), a partir de la noción de memoria colectiva. Más adelante, en un trino del senador Gustavo Bolívar, se estudia cómo la figura de Dilan ha sido instrumentalizada como estrategia política para crear o reproducir otredad, incluso por quienes apoyaban al PN. Seguidamente a esto, se presenta el análisis de los tuits de usuarios diferentes (usuario anónimo 2 y usuario anónimo 3), como muestra de la deshumanización de Dilan y las circunstancias de su muerte como herramientas para crear otredad. Por último, se analiza un par de respuestas de los usuarios anónimos 4 y 5 a los trinos de @juancamilo, donde se evidencian las implicaciones de reproducir ciertas subjetividades sociales polarizadas y la figura del Otro como amenaza o riesgo para el orden social.

En términos generales, se encontraron al menos tres estrategias discursivas creadoras de otredad transversales en los trinos: la apelación a las emociones a través de planteamientos de orden ético, afectivo, e incluso, referentes a la idea de patria y de memoria colectiva; el uso de términos o nociones que remiten a la idea del Otro como amenaza o sujeto indeseable (vándalo, delincuente, infames uribistas, progres, entre otros), y la utilización de figuras retóricas en forma de preguntas y falacias que favorecen al Yo y perfilan y estigmatizan al Otro. En menor medida, también se encontraron lo que se denominó en la investigación como imaginarios afirmados sobre las prácticas del Otro, o estrategias que se basan en afirmar una realidad como cierta (aunque no lo sea) para alimentar la percepción negativa del sujeto estigmatizado; el uso de recursos de puntuación (signos de exclamación), iconográficos (emojis) y multimedia (imágenes o videos del ESMAD, de Dilan Cruz y de políticos relevantes a la coyuntura) como soporte para los discursos polarizantes; el manejo del espacio textual (por ejemplo, escribir en diferentes renglones) y recursos como las mayúsculas para enfatizar partes del discurso (pues en varias oportunidades los usuarios usan maýuscula sostenida en algunos términos); la utilización de elementos de la plataforma para apelar al sujeto-otro (menciones y hashtags), y la mención de figuras relevantes en el marco del PN, como Dilan Cruz, Gustavo Petro o Claudia López, etc., y que, a su manera, sirvieron para establecer modelos sobre la figura del Otro.

Los hallazgos anteriormente expuestos son el resultado de una investigación preocupada, ante todo, por evidenciar cómo, tras lo que parece un discurso inofensivo, existe todo un tejido de creencias y actitudes sigilosamente peligrosas. Muchos usuarios, ante la promesa de la libertad de expresión, usan estas plataformas sin reparar demasiado en quién puede tener acceso a sus discursos, e ignoran así la responsabilidad que tienen al referirse a un tema como el PN. Después de todo, es más fácil redactar un tuit de 280 caracteres o menos, perfilando a quien se manifiesta como delincuente, o al que vea propósito en la existencia del ESMAD como ignorante o facho, que considerar las consecuencias discursivas, sociales, políticas, éticas, etc., de ello. En la investigación, se contemplan al menos tres. En primer lugar, estigmatizar a un sujeto bajo el rótulo de Otro, en esta coyuntura social, hace virar el foco de atención del hacer, exclusivamente, al sujeto que hace, y entonces elimina toda posibilidad de encontrar en él prácticas, creencias y actitudes valiosas, que contribuyan al mejoramiento de un país como Colombia. Esto, porque se lo considera una identidad fija que solo existe para amenazar un estado de cosas. Como segunda medida, el uso de estrategias discursivas como los términos estigmatizantes, los imaginarios afirmados o las falacias reducen la asertividad de los argumentos planteados por los sujetos que emiten los discursos negando (y negándose) la posibilidad de encontrar cambio social a través del diálogo. Además, dichos discursos, de rigurosidad cuestionable, son interpretados de forma literal por usuarios que no se toman el tiempo de analizar lo que leen ni, en consecuencia, lo que luego emitirán a partir de información dudosa. Finalmente, se reproducen ideas imprecisas, imaginadas y erróneas sobre a quién se considera opuesto, con el riesgo de que permanezcan en el tiempo. Al menos en Colombia, donde la polarización abunda, estas no son buenas noticias. Son prueba de ello las marchas de septiembre de 2020, que dejaron más de 10 manifestantes muertos y 50 heridos, y la continuación del PN en 2021, donde se vieron ataques de civiles con armas de fuego y de fogueo a ciudadanos manifestándose. Entonces, queda demostrado que la suma de información inconsistente, y la falta de criterio al leer en estas plataformas, solo transforma lo que empieza como una insignificante bola de nieve en una avalancha de imaginarios que amplían el espacio entre los opuestos de un país tan polarizado.

En definitiva, es urgente que se replantee la forma como se construye otredad, y específicamente, como se hace en las redes sociales. No se trata de eliminar la idea del Otro, sino de que dichas representaciones no perpetúen estigmas que, en Colombia, solo fomentan la división de un pueblo de por sí suficientemente fragmentado. Después de todo, el conflicto de verse interpelado por un sujeto diferente de sí mismo es necesario y, política, social y culturalmente, motor de transformación. Entonces, que se deba pensar la construcción de otredad (y en general, de subjetividades y representaciones sociales) no necesariamente significa adoptar una posición blanda y de falsa imparcialidad sobre una coyuntura como el PN. Más bien, se debe ser más consciente de a quién se denomina “el Otro”, en qué contextos, por qué, y con qué herramientas (o estrategias) se hace. A la vez, quien puede considerarse Yo debe cuidar el uso que da a su propio discurso, cuestionar sus propias prácticas y velar por que estas aboguen por reclamar justicia, igualdad y paz para su pueblo, entendiendo el apremio de existir como parte de él. Adicional a esto, es imperativo que, colectivamente, se siga entendiendo a las redes sociales como facilitadoras del activismo, de las acciones políticas y de la unión social, y no como oportunidades para dar rienda suelta a lo que dicho en voz alta sería igualmente condenable, por discriminatorio, ofensivo y estigmatizante. Tal vez así sea posible, a futuro, transformar la otredad en la oportunidad de entender las diferencias que nos hacen un solo país.

Anexos

Figura 1. Trino de Semana citando al senador Gómez.

Figura 2. Primer trino de @juancamilo.

Figura 3. Segundo trino de @juancamilo.

Figura 4. Trinos sobre Claudia López.

Figura 5. Tuit de @SantiagoSernaOs.

Figura 6. Tuit del senador Gustavo Bolívar.

Figura 7. Texto compuesto por trinos de los usuarios anónimos 2 y 3.

Figura 8. Texto compuesto por los tuits de los usuarios 4 y 5.

Referencias

González, F. (2008). Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. Revista Diversitas, 4(2), 225-243. https://pepsic.bvsalud.org/pdf/diver/v4n2/v4n2a02.pdf

Halliday, M. (1987). Spoken and written modes of meaning. En R. Horowitz y S. Jay Samuels (Eds.), Comprehending oral and written language (pp. 55-87). Academic Press.

Laclau, E. y Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Siglo XXI Editores.

Menéndez, S. (2000). Estrategias discursivas: principio metodológico para el análisis pragmático del discurso. En J.J. de Bustos y P. Charaudeau (Eds.), Lengua, discurso, texto (I Simposio Internacional de Análisis del discurso) (pp. 926-945). Visor.

Menéndez, S. (2005). ¿Qué es una estrategia discursiva? En Actas del Congreso Internacional: Debates Actuales. Las teorías críticas de la literatura y la lingüística. FFyL UBA.

Menéndez, S. (2012). Multimodalidad y estrategias discursivas: un abordaje metodológico. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 12(1), 57-73. doi: https://dx.doi.org/10.35956/v.12.n1.2012.p.57-73