“Es que un almuerzo sin carne no es almuerzo, eso no mantiene”, decía un hombre en la plaza de mercado de La Perseverancia, a lo que sus acompañantes asintieron con la cabeza. Esta pequeña escena parece representar la idiosincrasia del colombiano, que cuando algo es muy demorado, dice que es ‘más largo de una semana sin carne’.

Pero, ¿qué pasaría si consumiéramos menos carne de res? Las profesoras Laura Blanco y Mónica Ramos, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana investigaron y recolectaron datos que apuntan a beneficios en diferentes ámbitos.

Este estudio compara los impactos ambientales y en la salud humana del consumo de las dos proteínas vegetales (fríjoles rojos y lentejas) y las dos proteínas animales (carne de res y de pollo) más consumidas en el país.

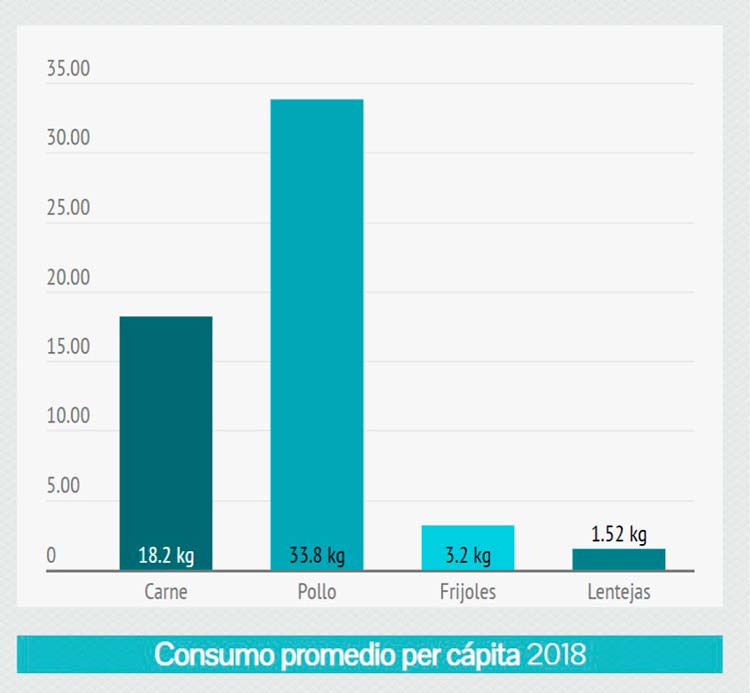

Según cifras de Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos) y de Fenalce (Federación Colombiana de Cultivo de Cereales, Leguminosas y Soya), cada colombiano consume al año un promedio de 18 kilos de carne; 33 de pollo; 3 kilos de frijol y 1 y medio de lentejas.

Una problemática ambiental

El primero de los ítems analizados en esta investigación es la huella hídrica. Este es un indicador que mide la cantidad de agua consumida y contaminada en la producción de un producto o servicio. En este caso se hizo para los cuatro tipos de alimentos. Se calcula en litros de agua por persona al año.

Aunque el consumo de la carne de res es menor al del pollo, llama la atención que la huella de agua de la carne sea mayor a la del pollo.

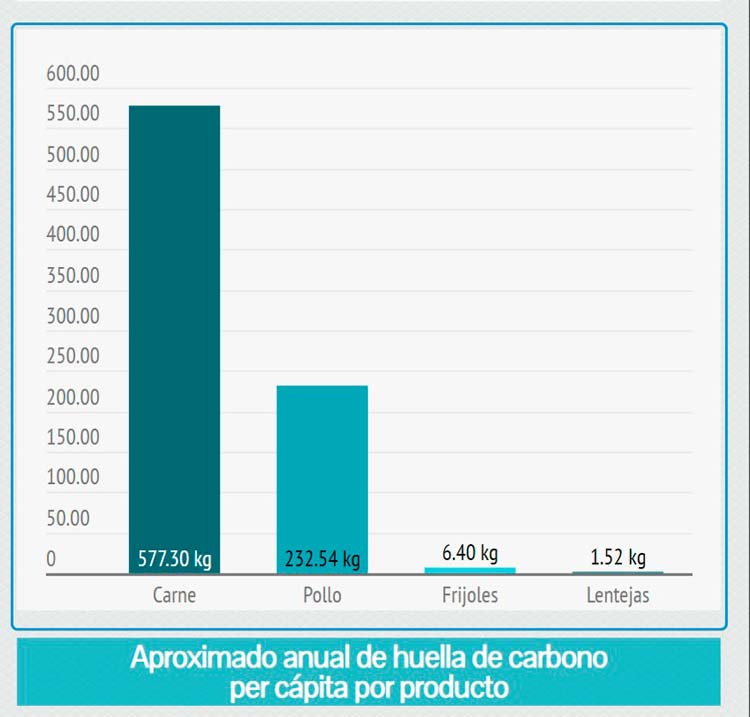

El segundo ítem estudiado fue la huella de carbono, que mide las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de estos alimentos. Se calcula en kilogramo de dióxido de carbono por cada kilogramo consumido de producto.

Los resultados de la investigación demuestran que el consumo de las dos proteínas animales estudiadas tiene más impactos negativos en el ambiente. “Consumir lentejas y frijoles es mucho mejor a nivel ambiental. El impacto de estas legumbres es considerablemente menor y está muy por debajo de huella de carbono y huella hídrica comparado con estos dos productos animales”, afirma Laura Blanco, quien hizo su maestría en la Universidad de Harvard y hace un doctorado en la Universidad de Waterloo (Canadá), sobre este tema.

“En el caso de Colombia el impacto de la carne de res se da por un tema de deforestación y de cambio de pastizales. Lo que hacen los ganaderos es tumbar todo tipo de vegetación, árboles y pastos nativos para cambiarlos por otro tipo de pastos que las vacas puedan pastar”, expresa Blanco.

La investigadora destaca impactos negativos asociados a la ganadería. Primero, se eliminan sumideros de carbono en áreas importantes como la Amazonía; segundo, el crecimiento de las poblaciones de ganado aumenta exponencialmente las emisiones de gases con alto potencial de contribuir al calentamiento global (como el metano, proveniente de las heces). Tercero, la pérdida de bosques y selvas es una amenaza para la biodiversidad colombiana.

Conflicto armado y agroindustria

Laura Blanco también añade que en los últimos años la deforestación por tala ilegal ha crecido por el escaso control territorial estatal tras la desmovilización y salida de grupos armados de sus territorios.

“En épocas de conflicto muchas zonas del país eran inaccesibles, por lo que estaban protegidas hasta cierto punto a nivel ambiental. Con la salida de ciertos actores armados y la no presencia del Estado en esas regiones ha aumentado la apropiación de terrenos y la deforestación”. Este hecho, para la experta, genera tanto conflictos ambientales como sociales.

Por otro lado, alerta Blanco que, aunque el consumo de carne en el país ha decrecido durante la pandemia, ahora el negocio ganadero está exportando a Asia, lo cual no genera muchas expectativas de alivio para el ambiente.

En el mismo sentido, la profesora Ramos advierte que no basta con hacer cambios locales, sino que se requieren medidas a nivel mundial. “La agroindustria tiene varias cadenas globales, eso quiere decir que, si hoy un finlandés quiere desayunar todos los días con banano, lo consigue, aunque el banano sea tropical; o lo mismo con el aceite de palma, que es un insumo que viaja por todo el mundo. Todo el diseño de la forma como nos alimentamos en este momento es insostenible”, afirma.

También es un tema social y de salud

De igual forma, este estudió analizó los impactos del consumo de carne de res y pollo en la salud humana. Por un lado, resalta que la carne aporta macro y micronutrientes, vitaminas y minerales. Es el caso de la vitamina B12, que es difícil de encontrar en otro tipo de alimentos. “En Colombia hay ciertas deficiencias nutricionales de micronutrientes como el hierro, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños y mujeres gestantes que estos productos sí pueden cubrir”, explica Blanco.

En la población general la información nutricional tampoco es tan positiva. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia el 37,7 % de adultos tiene sobrepeso, mientras que el 18,7 % presenta obesidad, es decir que el 56,4 % de los adultos colombianos tienen exceso de peso, lo cual puede representar un factor de riesgo para la salud.

Esto no significa que los colombianos estén bien nutridos. “Una persona que solo come arroz y papa puede estar obesa, pero con deficiencia de micronutrientes como las vitaminas y minerales”, aclara Blanco.

Las investigadoras resaltan algunos factores negativos de consumir carne. “Varios estudios han demostrado que, si se come mucha carne de res y productos animales, es más probable adquirir problemas cardiovasculares”.

La economía del consumo

Desde un punto de vista económico, una dieta con menos carne es más barata. El precio de los frijoles y las lentejas por gramo de proteína es menor. En un almacén de cadena un kilo de frijol o lentejas puede oscilar entre los $5.000 y los $7.000, mientras que la libra de carne o pollo puede costar entre $12.000 y $26.000, dependiendo del corte o el tipo de presa.

Por la información del estudio, el sentido común diría que es lógico pasar a una dieta basada en proteína vegetal, pero la situación es más compleja. Las investigadoras manifiestan que la dieta de los colombianos depende de la disponibilidad de los alimentos, y que, para el caso de las legumbres estudiadas, no es tan alta como se espera.

“Hay mucha más disponibilidad de arroz, papa y yuca porque se produce en el país. A nivel de legumbres no hay tanta”, dice la investigadora Blanco. “Las lentejas, por ejemplo, son importadas de Canadá, de Estados Unidos y Chile. No son producidas en Colombia. Sí producimos frijoles y arvejas, pero no para cubrir la necesidad de la población colombiana”, añade.

Hacia un cambio de dieta

Los resultados de la investigación apuntan a que cambiar a una dieta con menos proteína animal trae beneficios para la salud y el ambiente.

“El objetivo, inicialmente, sería disminuir el consumo de carnes. No se trata de intentar que todo el mundo se vuelva vegano, pero la información analizada sí nos dice que es mejor comer menos carne”, afirma Ramos. “Si ya comemos frijoles y lentejas, ¿qué pasaría si dejamos de comer carne una o dos veces por semana?”.

Pero para lograr una buena nutrición no basta con disminuir el consumo de carne. Se debe acompañar con otro tipo de alimentos que aporten los micronutrientes que el cuerpo necesita. “Al quitar la carne del plato sin reemplazarla por nada, habría una gran deficiencia de micronutrientes. Eso quiere decir que hay que incorporar muchas verduras y frutas en el plato”, explica Ramos.

En este tema, las políticas públicas juegan un papel fundamental. El estudio revisó la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos, desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y las guías alimentarias del Ministerio de Salud y Protección Social. En dichos documentos se sugiere consumir mucha más proteína animal que la que sugieren otros países como Estados Unidos, Brasil o Canadá.

En documentos internacionales se recomienda consumir 0.8 gramos de proteína al día por cada kilogramo de peso, mientras que el documento del ICBF o las guías del Ministerio de Salud, recomiendan 1.1 gramos por kilogramo. Esta diferencia para una persona que pesa 70 kilos, representa 7.56 kilos más de carne al año que lo recomendado en otros países.

“Hay que pensar qué tipos de cultivos o qué tipo de prácticas agropecuarias se apoyan desde las políticas públicas y cómo podemos cambiar eso para potenciar la producción de otro tipo de alimentos de origen vegetal” concluyen.

2 comentarios

Ojalá se pudiera hacer un estudio científico sobre la tendencia genética en la no reproducción en relación con la influencia de las leyes a nivel mundial.

Excelente articulo!! Muy importante informacion!! Gracias!