Solo durante 2020 se arrojaron unos 1560 millones de tapabocas a los mares, según la ONG Oceans Asia. Esto representa seis mil toneladas de contaminación. Si bien se ha demostrado que disminuye el riesgo de contagio, el uso masivo de los tapabocas para atender la emergencia sanitaria se ha vuelto un problema ambiental. Buena parte de las mascarillas usadas en el mundo son quirúrgicas y desechables, por lo que después de unas horas terminan en la basura.

La Organización de Naciones Unidas —ONU— ha alertado que la mala disposición de tapabocas podría llevar a que el 70 % de estos implementos terminen en los océanos y hasta un 12 % de ellos sea quemado, causando, en ambos casos, graves impactos por contaminación.

El incremento de los casos de covid-19 en el mundo volvió a poner el uso de tapabocas como un elemento de cuidado personal. Las autoridades sanitarias y de salud de Colombia, Brasil, Ecuador o la ciudad de Nueva York han solicitado volver a usar estos implementos en espacios cerrados, lugares de aglomeración y en transporte público.

¿De qué están hechos los tapabocas?

“Los tapabocas son un entretejido de fibras de de plástico, principalmente de polipropileno. Este es el mismo material de algunos empaques para alimentos, o de los frascos de champú, pero dada su composición, y sobre todo su uso como elemento de protección personal, no es un material que se pueda reciclar”, afirma Luis David Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y quien lleva varios años investigando la forma de reducir el tiempo en que se degradan los plásticos.

Gómez advierte que este es un gran reto, pues el plástico no es un material fácil de degradar, principalmente por ser xenobiótico, es decir, artificial. Por esta razón, los microorganismos, que son los principales seres vivos descomponedores de la materia orgánica en el planeta, no los “reconocen como alimento” o les cuesta demasiado hacerlo. “Además, a los plásticos, se les agrega una serie de compuestos químicos para evitar que el agua o el sol los deteriore, lo que dificulta su biodegradación”, explica.

Esto no quiere decir que no se degraden; “todo en esta vida se degrada, el tema es el tiempo que se tome para ello”. Hay estudios que estiman que una sola botella plástica puede demorar más hasta 400 años en descomponerse.

“Si en la época de Cristóbal Colón existieran las botellas de plástico y él hubiera botado una en la playa cuando llegó a América, seguramente hoy existirían residuos de esa botella”. Algo similar podría pasar con los tapabocas y la acumulación de estos residuos se vuelve más problemática.

Desde hace más de un año viene desarrollando una investigación en conjunto con las Universidades del Rosario y de los Andes para buscar alternativas físicas, químicas y microbiológicas que degraden este tipo de materiales.

Ayudar a los hongos a que coman tapabocas

“Encontramos que las tres capas de los tapabocas quirúrgicos son de polipropileno. La capa que está en contacto con la boca y la capa exterior son más elásticas, mientras que la capar capa blanca de la mitad es muy densa, muy tupida”, sostiene. Son materiales muy resistentes a altas temperaturas y además muy hidrofóbicos, es decir, están diseñados para retener las partículas líquidas”, agrega.

Este proyecto de investigación busca modificar (degradar parcialmente) la contextura del plástico para que un microorganismo pueda, posteriormente, biodegradarlo. Los descomponedores naturales tienen enzimas que pueden romper la estructura interna de los elementos y alimentarse de ellos. Pero los plásticos, al ser creados por el hombre, son demasiado nuevos y complejos para la naturaleza, por lo que todavía no hay organismos que puedan hacer esta labor fácilmente.

Para ello someten los fragmentos plásticos a un proceso de degradación química que se conoce como fotocatálisis, en el cual se agrega dióxido de titanio y se somete a luz ultravioleta. Esta fase de la investigación está a cargo de la Universidad de los Andes.

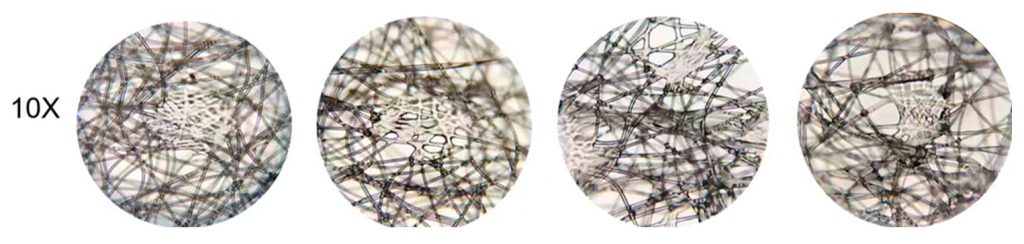

Una vez que los plásticos pasan por este proceso y están transformados a nivel molecular, se exponen a microorganismos que pueden degradarlos. El grupo académico interdisciplinar caracterizó 24 hongos que potencialmente podrían hacer este proceso y ha seleccionado los seis de mejor desempeño hasta este momento.

Todos son hongos descomponedores de madera, que es un material muy complejo químicamente y con enzimas son poderosas, razón por la cual pueden emplearse para “romper” el plástico. El aislamiento de lo microorganismo se realiza en la Estación Experimental José Celestino Mutis, de la Universidad del Rosario y la selección de los mejores candidatos en la Universidad Javeriana.

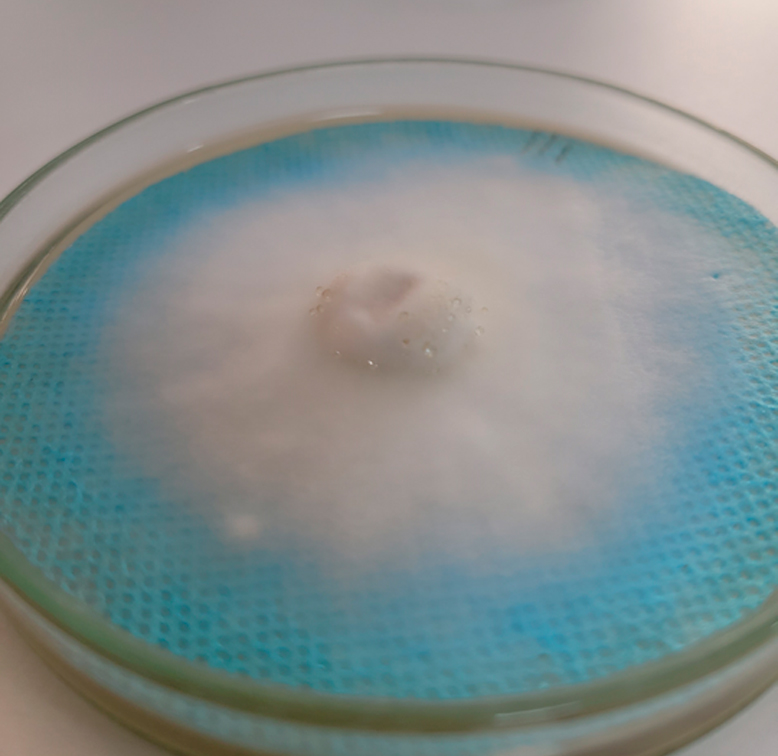

Un primer paso es determinar la capacidad de colonización de estos hongos sobre las capas de los tapabocas. “Cortamos un fragmento de cada capa y le colocamos un pedazo de hongo encima. Este va creciendo sobre la superficie, muy parecido a como crece el moho en el pan. “Medidos diariamente el crecimiento radial en centímetros y determinamos el peso seco en miligramos, de esa manera calculamos la velocidad media de crecimiento (cm/día) y la productividad (mg/día)”, relata el profesor Gómez. Esta fase está a cargo de la Universidad Javeriana.

A la par con ese análisis se está determinado de manera semicuantitativa, la actividad enzimática de estos hongos es decir, se observa la capacidad de las enzimas en degradar sustratos a base de lignina y celulosa, principales componentes de los tapabocas, para así, seleccionar a los candidatos.

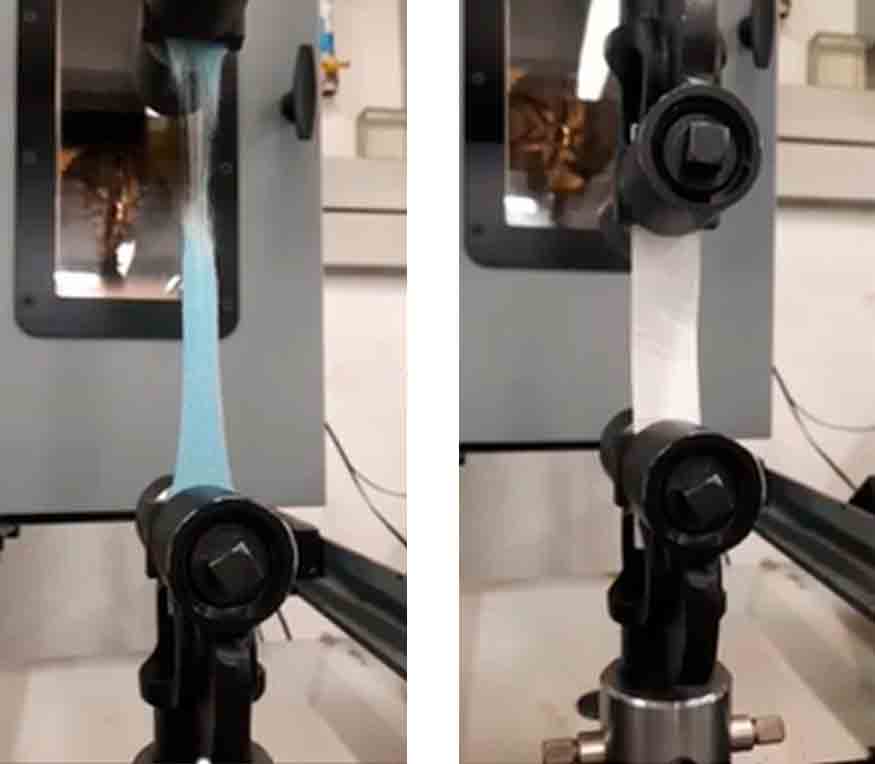

Por su parte, la Universidad de Los Andes trabaja en un prototipo de fotorreactor donde se colocan las capas de tapabocas, impregnados con aceites naturales y dióxido de titanio, y se someten a fotocatálisis. “En las imágenes se ve cómo la mezcla aceite-dióxido de titanio va rompiendo la estructura, se están deshilachando, por decirlo de alguna manera”. Seguimos avanzando con estos candidatos que nos dan estos resultados”, agrega.

El precio del dólar, un obstáculo en la investigación

Esta, como muchas otras investigaciones, no ha sido ajena a los distintos contextos económicos del país y del exterior. La subida del precio del dólar, de cerca del 30 % con relación al peso colombiano, ha causado sobrecostos, pues todos los reactivos que se utilizan son comprados en dólares en el exterior.

Adicionalmente, las congestiones en la cadena de suministros, han retrasado los tiempos que tenían estipulados para la investigación. “Las compras que hemos hecho, se han demorado casi tres o cuatro meses más de lo que calculamos. Depender de esa economía global ha afectado el desarrollo del proyecto. Ese ha sido el problema más grande que hemos tenido que enfrentar”, puntualiza el investigador Gómez

Todavía le queda un poco más de un año a este proyecto, que apunta a atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los resultados alcanzados hasta ahora mantienen un ambiente de optimismo en el equipo investigador, sin embargo, esperan que el contexto económico mejore para que se completen todas las fases antes que se termine el tiempo estipulado.