Por Luz A. Rodríguez, Neidy Clavijo, Diana Lucía Maya, Victoria Guáqueta. Profesoras de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales

Enclavados en la transición andino-amazónica, en el occidente del departamento del Caquetá, se encuentran los municipios La Montañita y Belén de los Andaquíes, lugares de una sorprendente belleza que contrasta con los grandes desafíos sociales y ambientales que enfrentan.

A la intensidad del conflicto armado interno y sus afectaciones sobre la vida y el bienestar de las comunidades, se suman el acaparamiento de tierras, la praderización, la pérdida de ecosistemas y la inseguridad alimentaria. Estos dos municipios hacen parte de los 170 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de paz, firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016.

La Amazonía es una región crucial en la regulación climática a nivel global; sin embargo, está amenazada por diferentes procesos productivos y extractivos que han llevado a la pérdida acelerada de la conectividad de los ecosistemas. A pesar de contar aún con el 72 % de su cobertura en bosques naturales, según el IDEAM, el Caquetá es el tercer departamento a nivel nacional que más contribuye a las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), el 84 % de estas emisiones provienen de la transformación de bosques a pastos, mientras que el otro 11,56 % de las prácticas agropecuarias

En La Montañita y Belén de los Andaquíes, desde el año 2022, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana viene implementando, en asocio con la Alianza Biodiversity & CIAT, el proyecto “Sistemas Alimentarios Bajos en Emisiones: Mitigate+”, que hace parte de una iniciativa internacional liderada por el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional – CGIAR por sus siglas en inglés, la cual busca proponer innovaciones sociotécnicas para la transición de los sistemas productivos de cacao y ganadería hacia sistemas más sostenibles y resilientes.

Elementos y conexiones de los sistemas alimentarios sostenibles: los casos de la ganadería y el cacao en el Caquetá

Los sistemas alimentarios son todas las relaciones que se dan para que la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos sea posible. Para ser sostenible, un sistema alimentario debe proveer seguridad alimentaria y nutricional, favorecer los medios de vida rurales y garantizar la salud, tanto de los humanos como de otras especies y de los ecosistemas mismos, logrando un acceso equitativo a la alimentación, que sea justo tanto con los productores como con los consumidores.

Una mirada sistémica a los sistemas alimentarios implica tener en cuenta los factores sociales y ambientales que hacen posible la producción de alimentos (clima, disponibilidad de agua, nutrientes, contextos económicos y políticos), el funcionamiento de las actividades productivas y sus resultados en términos de disponibilidad de alimentos, generación de ingresos, usos del suelo, contaminación hídrica, GEI, entre otros. La sostenibilidad en sistemas alimentarios debe ser entendida en su complejidad.

Y, en contextos como el departamento del Caquetá, altamente afectado por el conflicto armado interno, es imposible no incluir el aporte de los sistemas alimentarios a la construcción de paz territorial.

Dada la ubicación geográfica del departamento del Caquetá en la Amazonía, se trata de una región clave en la conectividad andino-amazónica y en la estabilización de la frontera agrícola. Por ello, la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios es central en las discusiones ambientales del país, relacionadas con la reducción de los GEI y la conservación del agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Este departamento cuenta con alrededor de 14.000 familias ganaderas y 1.200 familias cacaocultoras, la mayoría de las cuales desarrollan sus medios de vida en sistemas de producción de tipo familiar-campesino. En el caso de los sistemas ganaderos, se trata principalmente de sistemas de doble propósito, donde la mayor parte de los ingresos proviene de la venta de leche, seguidos de la venta de animales en pie, la producción de quesos y otros productos agrícolas.

En cuanto al cacao, en la mayoría de los casos se trata de sistemas agroforestales, asociados a especies como plátano, piña, caucho, maderables y cítricos, que producen sombra e ingresos en los años no productivos. Se estima que los cultivos de cacao cubren 1.700 hectáreas – 600 de las cuales son productivas – y que logran una producción de 106 toneladas por año.

El cacao ha sido promovido en el departamento como una actividad promisoria para la sustitución de cultivos de hoja de coca y para la reducción de la huella de carbono a través de arreglos agroforestales como alternativa a la ganadería.

Las fincas deben entenderse como agroecosistemas

En esta investigación estudiamos varias fincas, entendiéndolas como agroecosistemas. Los agroecosistemas se caracterizan por la transformación de los ecosistemas naturales para la producción de alimentos y materias primas. Son el resultado de las interacciones (intercambios de energía, flujos de materia, relaciones simbólicas, sociales y económicas) entre suelos, climas, plantas cultivadas, organismos de distintos niveles tróficos, plantas adventicias, y grupos humanos, en determinados espacios físicos y geográficos, y que se expresan en diferentes formas de manejo en contextos culturales específicos. Los agroecosistemas son la base de los sistemas alimentarios sostenibles.

De acuerdo con la manera como se configuren estas interacciones, los agroecosistemas adquieren propiedades emergentes que los hacen más o menos vulnerables o resilientes frente a perturbaciones externas.

Uno de los factores que determina la resiliencia de los agroecosistemas es la conectividad estructural entre la parcela, la finca, y el territorio, es decir, la Estructura Agroecológica Principal (EAP). Entre menos biodiverso sea un agroecosistema, más débil será su EAP y por lo tanto su resiliencia, ya que la pérdida de biodiversidad significa también la pérdida de funciones ecosistémicas que deben ser reemplazadas por insumos externos (ej., fertilizantes, pesticidas), que a su vez causan impactos ambientales. Por el contrario, los sistemas agrícolas diversificados son agroecosistemas complejos con mayor integralidad, conocimiento y resiliencia a la ocurrencia de eventos extremos climáticos.

En esta investigación nos centramos en agroecosistemas caracterizados por el cultivo de cacao o la ganadería como sus actividades económicas principales. Adicionalmente, nos enfocamos en sistemas de producción campesina familiar, entendidos no solo como sistemas productivos sino también como sistemas culturales.

En la práctica, la EAP incluye tanto variables ecológicas como socioculturales, con el objetivo de evaluar la configuración espacial interna de los agroecosistemas, así como la configuración estructural del paisaje circundante.

Las cinco variables ecosistémicas son:

- Conexión con la estructura ecológica principal del paisaje (CEEP).

- Extensión de conectores externos (ECE).

- Diversificación de conectores externos (DCE).

- Extensión de conectores internos (ECI).

- Diversificación de conectores internos (DCI).

Mientras que las cinco variables socioculturales son:

- Usos del suelo y conservación (USC).

- Prácticas de manejo agrícola (PMa).

- Prácticas de conservación (PRC).

- Percepción-Conciencia-Conocimiento (CON).

- Capacidad para la acción (CA).

Cada uno de los criterios son evaluados usando una escala de 1 a 10, por lo que la evaluación global de la EAP consiste en la suma de las evaluaciones de cada una de las variables, para un puntaje máximo de 100.

En esta investigación evaluamos todos los criterios de la EAP en seis (6) fincas del municipio de Belén de los Andaquíes y siete (7) fincas del municipio de La Montañita. Se trata de fincas principalmente ganaderas o productoras de cacao.

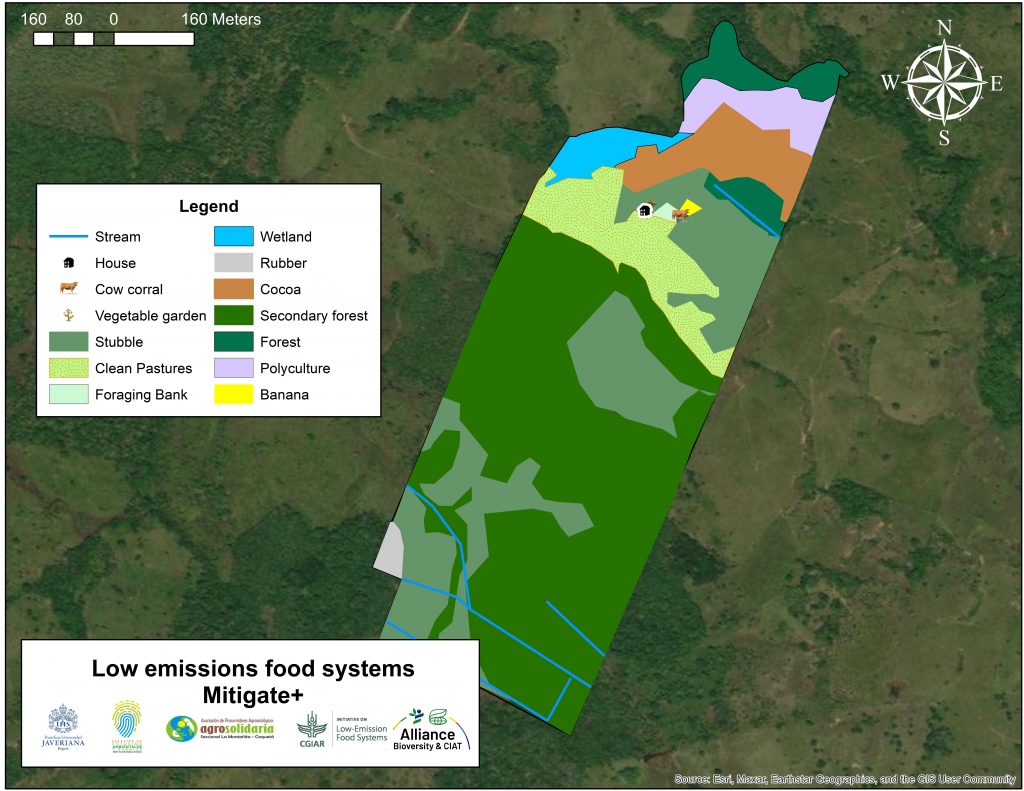

Para cada una de las fincas primero realizamos un ejercicio de mapeo participativo con la familia, para identificar la configuración interna de la finca, los nacimientos y corrientes de agua, las cercas vivas y arbustos.

Igualmente, realizamos entrevistas semiestructuradas para explorar las características socioeconómicas y biofísicas de la finca, las prácticas de manejo de cultivos y ganado, la percepción y el conocimiento ambiental de la familia productora, así como sus capacidades de acción respecto al sistema productivo.

Luego realizamos recorridos por los sitios más importantes de cada finca y por los límites del predio, de los cuales se tomaron coordenadas para elaborar el polígono de la finca, lo que sirvió para determinar indicadores como la conexión de la finca con la estructura ecológica principal del paisaje, así como los usos del suelo.

Observamos que las variables más débiles de la EAP, tanto para los sistemas de cacao como de ganadería, son las que tienen que ver con los conectores externos e internos de la finca a la estructura ecológica principal del paisaje, particularmente por la ausencia o deficiencia en las cercas vivas. Igualmente, observamos valores medios y altos en los criterios socioculturales, lo que demuestra la voluntad e interés de las familias productoras por transitar hacia sistemas productivos más sostenibles, así como una profunda comprensión de las interrelaciones entre el estado de los ecosistemas y el su propio bienestar.

No obstante, las capacidades para realizar dichas transformaciones se ven limitadas por el acceso a bienes públicos, mercados y precios diferenciales, asistencia técnica, créditos, y mano de obra, entre otros factores y recursos. Los productores vinculados a asociaciones, juntas de acción comunal, o proyectos de cooperación internacional tienen mayores posibilidades de superar estas limitaciones.

¿Cómo se conoce el estado de un sistema alimentario?

Treinta y siete personas, pertenecientes a 14 organizaciones comunitarias, participaron en los talleres de diagnóstico rural participativo (DRP) en Montañita y en Belén, con quienes desarrollamos actividades de recolección de información sobre los medios de vida rurales. Implementamos herramientas como el perfil productivo del grupo, el gráfico histórico, el mapeo participativo, el calendario estacional, la matriz de vulnerabilidad, y el menú diario, con el fin de explorar las características de los sistemas alimentarios, sus restricciones y potencialidades de transformación.

A partir de los talleres, encontramos que los sistemas productivos se han ido transformando en el tiempo, desde una economía principalmente de subsistencia (plátano, yuca, caña) en los primeros años de la colonización (1950-1980), hacia una mayor importancia de los cultivos de hoja de coca y el abandono de los cultivos de alimentos en las décadas de 1980 y 1990.

Paralelo a esto se dio un proceso de praderización, al ser la ganadería la principal actividad generadora de ingresos. No obstante, desde la década de los 2000 hasta la fecha han venido ganando importancia los frutos amazónicos, el cacao, el sacha-inchi, la piña, entre otros productos, que han sido propuestos como alternativas a la ganadería extensiva y al cultivo de hoja de coca.

Hoy los productos que mayores ingresos generan son la ganadería, el cacao y el sacha-inchi. Sin embargo, los productores también resaltaron la importancia que tienen sus huertas y la cría de especies menores dentro de sus medios de vida.

Los participantes resaltaron la calidad y el sabor de las variedades del cacao amazónico, pero reconocieron que los híbridos y clones desarrollados por FEDECACAO son más resistentes y productivos.

En cuanto a los costos de producción, encontramos que estos son menores cuando se trata de cacao orgánico, comparados con la producción convencional, lo que se suma a la posibilidad de acceder a mejores precios a través de las certificaciones que obtienen las asociaciones de productores.

No obstante, al tratarse de sistemas de producción campesinos, los cálculos de los costos de producción generalmente dejan por fuera la mano de obra familiar. Los mayores desafíos de la producción de cacao tienen que ver con la estandarización de las prácticas y los procesos para alcanzar las condiciones de volumen y calidad requeridas en los mercados internacionales, así como la creciente variabilidad y eventos climáticos, el acceso a mano de obra, crédito y asistencia técnica.

En cuanto a la ganadería, si bien los sistemas de producción en el departamento son principalmente extensivos y semiextensivos, algunos participantes reportaron haber iniciado la implementación de sistemas silvopastoriles. La leche y los productos lácteos son la principal fuente de ingresos de los hogares, pero la venta de carne (es decir, de los animales en pie) cumple un rol complementario.

La leche y los lácteos tienen la gran ventaja de tener una alta demanda, al ser mercados más difíciles de saturar que los de otros productos agrícolas. Los sistemas de producción ganaderos son principalmente sistemas de producción familiar, en los cuales tanto hombres como mujeres participan en las actividades productivas como el ordeño y el cuidado de los animales.

Los productores identifican como principales desafíos el acceso a crédito y a asistencia técnica en temas como el uso de softwares para llevar información administrativa, la organización de acueductos ganaderos y el desarrollo de sistemas de compostaje.

La vulnerabilidad desde la mirada de las comunidades y la búsqueda de resiliencia

La vulnerabilidad hace referencia a la susceptibilidad de un sistema a ser dañado como consecuencia de una transformación debido a una amenaza externa específica. Haciendo uso de mapeo participativo, identificamos las zonas de vulnerabilidad por deslizamientos, inundaciones, y aumento en la temperatura.

Iniciando con la ubicación de sus propias fincas, los participantes señalaron los lugares vulnerables para cada una de las amenazas. De acuerdo con su percepción, desde la década de 1990 hay un aumento en la variabilidad climática, lo que ha resultado en periodos de lluvias y sequías más fuertes y prolongados. Adicionalmente, indican que los riesgos son diferentes de acuerdo con la ubicación de sus predios, ya que aquellos que están en las zonas más planas están más expuestos a inundaciones, calor y escasez de agua, mientras que los que están en las zonas montañosas están expuestos a remoción en masa.

Los niveles de vulnerabilidad por amenaza en las áreas de estudio se encuentra en niveles medios y altos para ambos municipios, principalmente Belén de los Andaquíes. Esto se debe a la combinación de factores biofísicos puesto que más del 90 % de Belén es de relieve montañoso, lo que puede ocasionar movimientos de remoción en masa combinando las variaciones de precipitación y temperatura estimadas y sus impactos sobre dichas áreas.

En Montañita, el grado de vulnerabilidad es medio, pero igualmente relevante frente al riesgo de remoción en masa. No obstante, Belén de los Andaquíes realiza actividades de adaptación y conservación mejor definidas, como estrategias frente a dichas amenazas.

Los participantes también señalaron que la frecuencia de las inundaciones ha aumentado, al tiempo que las altas temperaturas reducen el flujo de los ríos, causando sequías y pérdida de cultivos. Los cultivadores de cacao identificaron como los principales riesgos de sus sistemas productivos el deterioro de la calidad del suelo – resultado de los cultivos de hoja de coca y de las fumigaciones para controlarlos-, los eventos climáticos extremos, los costos de los insumos, la emigración de la población joven y la ausencia de un relevo generacional en los sistemas productivos, así como la mayor incidencia de plagas y enfermedades.

Por su parte, los productores ganaderos explicaron que los principales riesgos son la mayor variabilidad climática, las plagas y enfermedades y la calidad del suelo. Particularmente, las temporadas lluviosas afectan la productividad porque el pasto crece menos y el ganado come menos. Adicionalmente, los caminos se deterioran lo que dificulta aún más llevar los productos a los mercados.

Innovación participativa para la sostenibilidad

El fortalecimiento de estos agroecosistemas diversificados, con énfasis en la mejora de la conectividad ecológica y de prácticas agrícolas más sostenibles, podría ser la base de las transiciones agrícolas hacia la sostenibilidad, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al reconocimiento del valor social y ambiental los sistemas de producción campesinos en la Amazonía colombiana.

Las transiciones hacia la sostenibilidad en estos agroecosistemas requieren del fortalecimiento de las variables ecológicas, la implementación de cercas vivas, sistemas agroforestales, la silvicultura y la disposición de plantas para sombra, fundamentales tanto para los objetivos de conservación de la biodiversidad como la mitigación del cambio climático, así como para aumentar la productividad, dentro de sistemas de producción diversificados.

Las transiciones hacia la sostenibilidad requieren varias etapas que incluyen el fortalecimiento de conocimientos individuales y colectivos en torno a procesos ecológicos, productivos, asociativos, comerciales y sociales, en escenarios que fomenten la participación inclusiva de todos los miembros de la comunidad.

Con especial atención, la participación de las mujeres y los jóvenes en los sistemas alimentarios debe ser fortalecida, ya que la toma de decisiones en temas clave sigue siendo potestad de los hombres, al tiempo que las mujeres enfrentan una carga desproporcionada de trabajo y responsabilidades, particularmente en la esfera reproductiva.

De igual manera, los intereses y necesidades de los jóvenes generalmente no son tenidos en cuenta en las decisiones y funcionamiento de los sistemas productivos lo que, sumado a los riesgos asociados a la violencia y a las economías ilegales, lleva a los jóvenes a migrar.

Las anteriores consideraciones son bases fundamentales e ineludibles para transformaciones en los diferentes componentes de los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo. Todas las medidas adoptadas deberán propender por reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos al cambio climático y otros desafíos como la migración de los jóvenes del campo a la ciudad.

Esto es un reto mayúsculo en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, en su función de garantizar seguridad alimentaria y nutricional para Colombia y en aportar a la construcción de justicia social y paz territorial. Confiamos que, durante las siguientes etapas de este proyecto, podamos desde un proceso de innovación participativa, aportar y acompañar a las comunidades de ambos municipios en consolidar sistemas alimentarios diversos, inclusivos, sostenibles y resilientes.