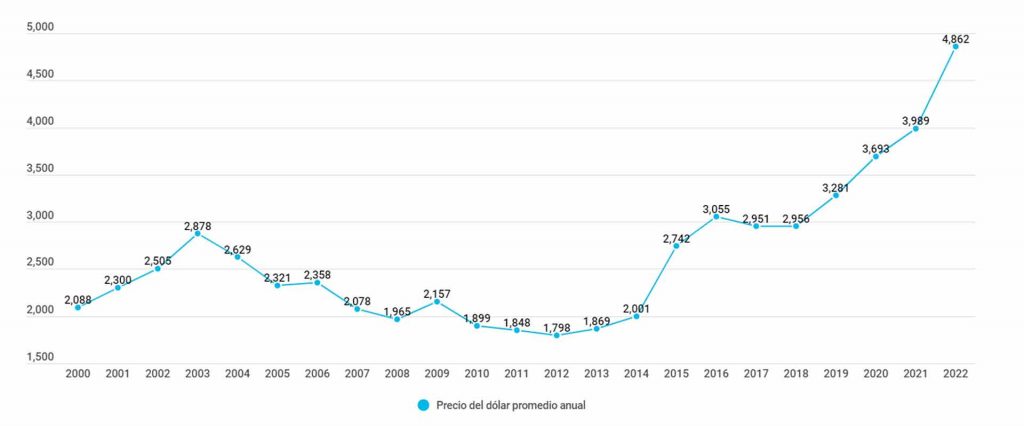

Hace diez años se registró el dólar más barato desde que inició este siglo en Colombia: $1899 en el promedio anual, según el Fondo Monetario Internacional. Pero desde ese momento, el peso se ha venido devaluando. A mediados de abril de este año, un dólar equivalía a $5000, el precio más alto en toda su historia.

Aunque lo común es escuchar cómo impacta la subida del dólar en temas de comercio y precios de productos, este tema también afecta con fuerza la investigación científica en Colombia. Equipos, insumos de laboratorio o pagos a colegas extranjeros casi incrementan su valor cada mes, por lo que proyectar presupuestos, y sobre todo ejecutarlos, es una tarea cada vez más difícil.

¿Precio del dólar vs calidad en la investigación?

María del Pilar Márquez, profesora del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta que en los últimos dos años le ha sido mucho más complicado traer equipos a su laboratorio. “Todos los insumos para biología molecular y para cultivo de tejidos son importados. En Colombia no se produce nada de estos reactivos. Al hacer la conversión de pesos a dólares, cada vez alcanza para menos cantidades”, afirma.

Pero no solo eso. Desde que inició la pandemia, el transporte es más demorado y costoso, por eso, quienes intermedian entre los productores y los investigadores realizan menos pedidos y prefieren completar un cupo para traerlos al país. Una carga podría demorar tres meses o más.

Esto impacta en los resultados de las investigaciones en términos de tiempo, pero también en los resultados finales. “Generalmente, al inicio de los proyectos nos comprometemos a entregar varios productos. Uno intenta que la calidad sea la que menos sufra, así que podemos negociar la entrega de menos, pero que sean de muy buena calidad”, dice Márquez.

Manuel Góngora dirige la Unidad de Biología Comparada de la Universidad Javeriana, un espacio que permite el alojamiento y cuidado de las especies animales que son sometidas a pruebas de laboratorio. Para ello deben mantener un estricto control de variables como la temperatura, humedad, aire, presión ambiental, intensidad de la luz y sonido.

Góngora sostiene que en el último año los presupuestos de alimentación, alojamiento e insumos para el cuidado de los animales o reactivos y químicos se han incrementado un 30 %. Ninguno de estos elementos se produce en Colombia, ni en Latinoamérica.

Para este tipo de investigaciones el incremento en el dólar trae implicaciones particulares porque está en juego la vida y bienestar de los animales. “Lo ideal es que factores como el presupuesto no afecten la calidad de las investigaciones. Trabajar con animales tiene unas implicaciones éticas importantes y si los resultados se llegan a ver en riesgo, es mejor no hacerlas porque estaríamos usando un animal innecesariamente”, sostiene.

En estos casos priorizan el dinero que mantiene a los animales en buenas condiciones, en detrimento del alcance de las investigaciones. Por ejemplo, esta misma unidad tenía, hace unos meses, un proyecto de tratamiento para el pie diabético, un daño en los nervios y vasos sanguíneos causados por esa enfermedad. Para ello, debían inducir diabetes a los animales con el fin de probar la alternativa, proceso que también acarrea gastos. La subida de precio de la comida, que hay que importar de Estados Unidos, impidió este paso. Así, tuvieron que probar los efectos secundarios del tratamiento, pero en animales sanos.

“Es más o menos lo que pasa siempre. Tenemos que cambiar los diseños experimentales. Ahí tuvimos que dejar un objetivo muy importante del proyecto y posiblemente un beneficio para personas con diabetes”, dice Góngora.

Pero las afectaciones no quedan ahí. La infraestructura y equipamientos necesarios para la investigación y el aprendizaje también han subido de precio. Javier Forero, director de recursos físicos de la Universidad Javeriana calcula que el incremento ha sido de 35 %. “Todo lo que implique tecnología, inmobiliario técnico, plantas eléctricas, ascensores o equipos de bombeo debemos importarlos de Estados Unidos y Europa”, afirma.

Actualmente, la Universidad adelanta la construcción del edificio de laboratorios de ciencias y otro en la Autopista Norte. Este tipo de proyectos son estratégicos para el futuro y por eso, así incremente su precio, la Universidad lo asume como un compromiso institucional. “En el tema de calidad no podemos escatimar esfuerzos ni recursos. Queremos ofrecer infraestructura y servicios de calidad. La Javeriana es una universidad que se dedica a la investigación y amerita tener tecnología de punta”, manifiesta Forero.

A esto se suman los recursos de información. De acuerdo con Forero, la Universidad Javeriana invirtió este año dos mil millones de pesos para que profesores y estudiantes accedan a las bases de datos de publicaciones científicas, que también se pagan en dólares. Esto representó un aumento del 25 % del precio en pesos colombianos. Según el Consorcio Colombia, (una asociación de 52 instituciones de educación superior colombianas) las bibliotecas y centros de investigación del país pagan anualmente doce millones de dólares para acceder a este tipo de publicaciones.

Repensar los modelos de financiación

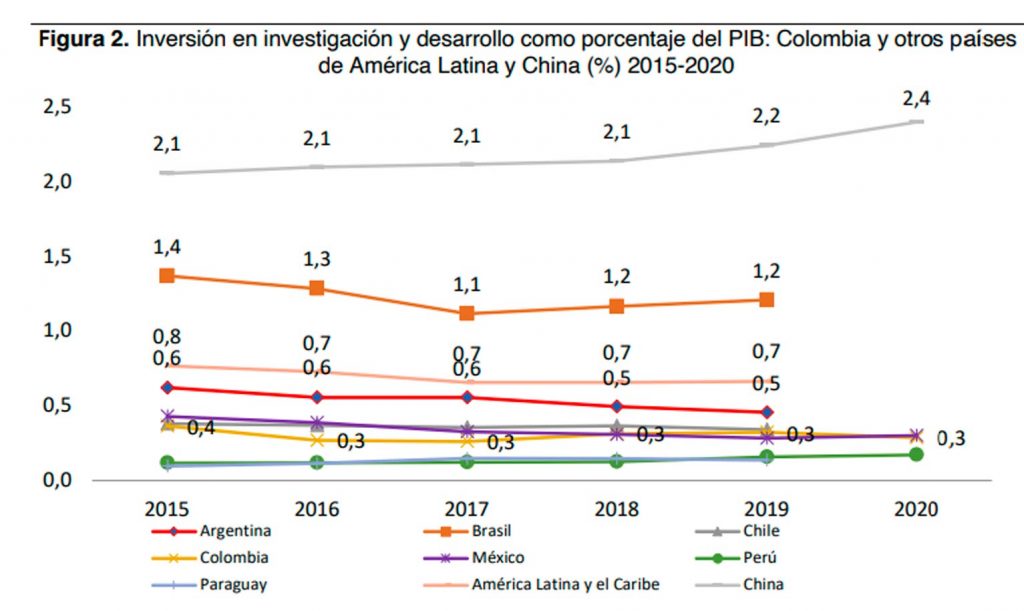

Estas coyunturas dejan al descubierto lo vulnerables que pueden quedar ciertos eslabones de la investigación. Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación, Colombia durante 2019 invirtió solo un 0,3 % del Producto Interno Bruto – PIB – en proyectos de investigación. Esto está por debajo del promedio de Latinoamérica que es de 0,5 %, y muy lejos de Brasil, que invierte el 1,2 %.

Los tres expertos consultados por Pesquisa Javeriana, consideran que las políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no tienen herramientas o mecanismos que puedan aliviar los impactos en este tipo de situaciones. Por lo tanto, es necesario negociar y replantear la forma como se financia la investigación.

“Difícilmente le autorizan a uno más dinero. La volatilidad del dólar es algo que se puede negociar al principio, pero eso depende de cada financiador”, relata la profesora Márquez. Ella es consciente de que en temas presupuestales se complica el asunto, pero hace un llamado a flexibilizar otros componentes del sistema. “En este momento no tengo proyectos de regalías, pero algunos de mis compañeros tienen dificultades para negociar los productos, los entregables. Esto debería reevaluarse porque esas reducciones en el presupuesto, que son ajenas a nuestra labor, limitan lo que podemos hacer y entregar como resultado”, agrega.

Manuel Góngora va más allá y promueve el fortalecimiento de la producción de insumos en el país y en la región. “En Suramérica deberíamos depender menos de importar de Estados Unidos y Europa. Sería ideal que nosotros mismos podamos producir la comida, las camas, todo lo que necesitan los animales”, sostiene.

“Países como Brasil, que invierten más presupuesto en su sistema de investigación, ya tienen algunas aproximaciones en ese sentido, pero la idea es que podamos tener los insumos disponibles y seguramente así no nos veríamos tan afectados”, agrega. Así entonces, se requiere mucha más financiación y desarrollo tecnológico para que la investigación colombiana pueda dar más y mejores resultados en menor tiempo.