La migración venezolana hacia Colombia ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la última década. Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que, hasta enero de 2024, el país recibió a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, el principal receptor de la región.

Este fenómeno ha traído consigo un notable aumento en la población estudiantil migrante en Colombia. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana presentó su informe de análisis estadístico No. 108, en el que recopila las cifras oficiales que este movimiento migratorio supone para el sistema educativo colombiano.

Datos del Ministerio de Educación Nacional evidencian que en 2023 más de 600,000 estudiantes venezolanos estaban matriculados en el sistema educativo colombiano. Para los investigadores del LEE, esta cifra es considerablemente mayor a la de 2022, que registró 584.534 estudiantes en todo el país, y representa un aumento del 6.6%.

Aunque el ministerio todavía no ha publicado cifras totales del 2024, hasta el 31 de julio se registraron 604.488 estudiantes migrantes, lo que ya representa un incremento del 3.5% frente al dato de 2022 en el mismo mes. El laboratorio proyecta que el 2024 terminará con más estudiantes matriculados que los años anteriores.

A falta de confirmarse el dato del segundo semestre del 2024, la inscripción ha mantenido un aumento sostenido en los últimos años. El dato es bastante considerable, pues la población estudiantil migrante ya supera a los habitantes de ciudades como Ibagué o Santa Marta.

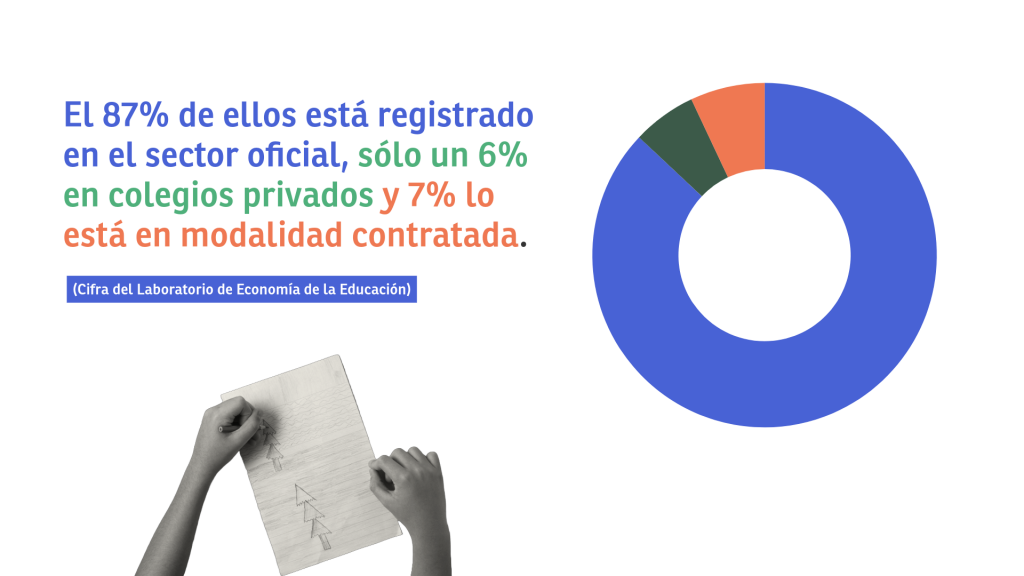

El 87% de ellos está registrado en el sector oficial, sólo un 6% en colegios privados y 7% lo está en modalidad contratada.

El estudio del LEE muestra que el 34% de los migrantes venezolanos matriculados se encuentra en la región Centro Oriente (compuesta por los departamentos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander), el 32% en el Caribe, el 16% en Eje Cafetero y Antioquia, 10% en el Pacífico, 6% en los Llanos Orientales y 2% en la región Centro Sur y Amazonía (compuesta por Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima).

Casi el 80% de niños, niñas y adolescentes migrantes estudian en zonas urbanas. La región caribe es la única que registra una disminución en estudiantes matriculados.

En cuanto a su situación migratoria, a julio de 2024 el 62% de los matriculados poseen un documento de identidad válido en el Sistema de Matrículas que los cataloga como regulares. Cabe destacar que, de acuerdo con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, expedido por en la presidencia de Iván Duque, no se es necesario regularizar o tener documentos colombianos para que sean aceptados en las instituciones educativas.

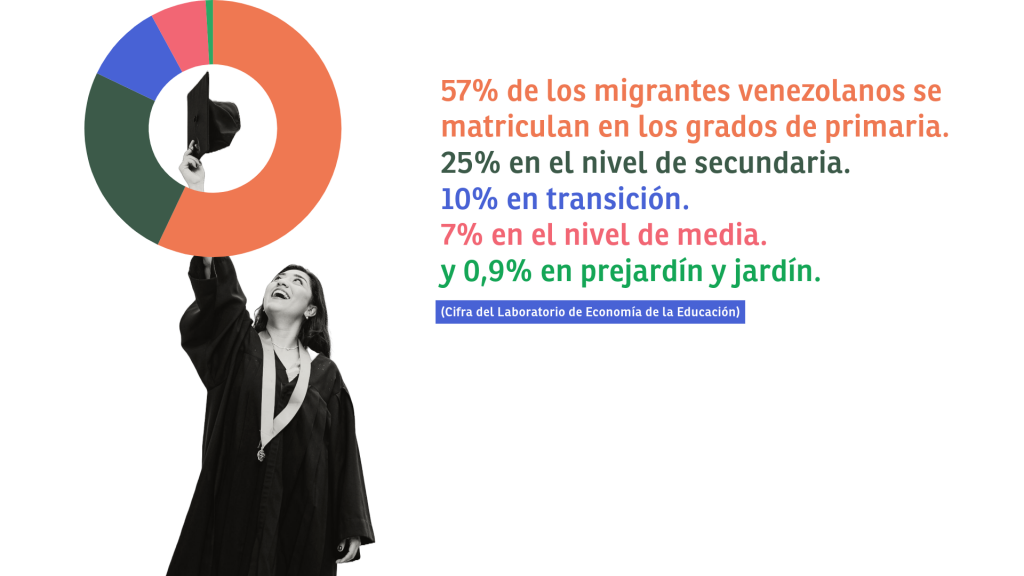

Frente al grado de escolaridad, el 57% estudian en los grados de primaria, el 25% en secundaria, el 10% en transición, 7% en grados de media y 0,9% en prejardín y jardín, de acuerdo con el estadio del LEE.

Según la encuesta Pulso de la migración, que realiza el DANE, casi un 30% de los hogares que reportaron niños, niñas o adolescentes no están estudiando finales del 2023. Las causas más recurrentes para no estudiar son: todavía no están en edad escolar, no consiguió cupo en una institución educativa y que no desean seguir estudiando.

Estudiantes venezolanos: más allá de las cifras

Si bien estos datos aportan un panorama estadístico, las implicaciones de este fenómeno migratorio estudiantil son mucho más complejas. Para Elena Marulanda, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana y experta en educación inclusiva, esto supone unos retos importantes, pues el sistema educativo público no da abasto ni siquiera con el alumnado colombiano.

“Tenemos en todo el país aulas de clase con muchos estudiantes, infraestructuras a veces en no muy buenas condiciones, planes de alimentación escolar que tampoco funcionan de la mejor manera. Es preocupante las condiciones a las que se enfrentan los estudiantes y docentes en todo el país”, aseguró Marulanda.

La ley general de educación (Ley 115 de 1194) prohíbe la discriminación en el acceso a la educación por razones de origen, condición migratoria u otras circunstancias similares. Es decir, en Colombia las escuelas y colegios oficiales deben recibir y matricular a todos los niños, niñas y adolescentes que así lo requieran.

Marulanda considera que, si bien es positivo en términos de acceso, se vuelve muy problemático para los profesores, pues deben atender a los alumnos con recursos logísticos, didácticos, de infraestructura y de personal limitados. Esto, por supuesto, va en detrimento de la calidad de educación que reciben los niños y niñas; situación que es particularmente peor en zonas rurales, donde los profesores además desempeñan roles de administradores, coordinadores y equipo de apoyo.

La Javeriana ha capacitado a profesores del sistema educativo público de Bogotá en los últimos años. A partir de esta experiencia se han identificado las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las familias venezolanas. Por ejemplo, los niños pueden durar meses o años sin educación, y esto impacta directamente en el rendimiento y el proceso normal de escolaridad.

“Lo que nos cuentan nuestros estudiantes de posgrados es que los niños migrantes venezolanos llegan con unos niveles de desempeño bajos comparados con los chicos colombianos. Por ejemplo, niños en la primaria, que ya deberían leer, escribir, tener unos ciertos desarrollos en su pensamiento lógico y matemático, llegan sin esos conocimientos”, relata Marulanda.

Agrega que, si ya es complejo para los profesores manejar aulas con 40 o más estudiantes, lo es mucho más cuando estos no están nivelados académicamente y por ello quedan rezagados ante los demás compañeros. Aun así, tienen que ser promovidos al siguiente grado porque el Decreto 1469 de 1987 obliga a la promoción automática en la primaria, y esto agrava el bajo nivel académico y acentúa la brecha educativa y las posibilidades de tener una mejor movilidad social.

El escenario escolar es aún más desafiante porque en muchas ocasiones los docentes atienden a estudiantes con capacidades diferenciadas en salud mental, discapacidad física, neurodiversidad o diferencia cultural. Todo esto, sin tener unas herramientas sólidas de educación inclusiva.

“Existen varios decretos y circulares del Ministerio de Educación en los que se insta a las instituciones y profesores a atender estas diversidades. Sin embargo, nuestros gobiernos nacionales y distritales no han logrado resolver lo que pasa entre la expedición de la norma y la práctica pedagógica”, explica la investigadora.

“Al profesor le dicen lo que tiene que hacer, pero nunca le cuentan cómo. Eso da lugar a un montón de malas interpretaciones de la norma. Ellos hacen todo lo posible con lo que tienen disponible, desde su intuición y a punta de ensayo y error, pero obviamente eso no siempre sale bien”, agrega.

Los retos para recibir estudiantes migrantes

Son muchos los retos de recibir a una población tan numerosa en un sistema educativo que ya trae un rezago en atención de buena calidad. De ahí que el Laboratorio de Economía de la Educación, reflexione frente a la política pública educativa del país para hacer algunas reflexiones, como: (1) promover estrategias para la nivelación escolar y la permanencia, (2) sensibilizar a las autoridades educativas en coherencia con disposiciones del Gobierno sobre la gratuidad, homologación de escolaridad y eliminación de trámites para, (3) garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Asimismo, (4) fomentar alianzas con empresas privadas para proporcionar becas, materiales y otras formas de apoyo a los estudiantes migrantes, (5) continuar la implementación de programas enfocados en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y apoyo psicosocial a los estudiantes que han emigrado recientemente, y (6) fortalecer la capacitación de los docentes sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes y padres de familia migrantes, y sobre estrategias pedagógicas inclusivas.

Sobre este último punto, Marulanda insiste: “Un profesor formado tiene muchas más estrategias y pierde muchos miedos a enfrentar y llevar acciones que a veces no hace porque tiene temor”.

También considera que se deberían fortalecer los equipos de apoyo, orientadores escolares, psicólogos, docentes de apoyo pedagógico y grupos de nivelación escolar. Todo esto para que no solo se garantice el acceso a la educación, sino para que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir una educación de calidad que aporte mejores habilidades en su desarrollo.

Para ello se debe pensar no solo en cuerpo docente, sino que recuerda que el proceso educativo es responsabilidad de las familias y cuidadores. Por ello los invita a participar más activamente en el seguimiento y acompañamiento constante no solo en temas académicos, sino en las condiciones de su entorno.

La investigadora asimismo hace un llamado tanto a autoridades nacionales como locales para pensar estrategias de cuidado de la salud mental de los docentes: “Los profesores se involucran, preocupan y angustian no solo por el trabajo pedagógico con los niños sino por su situación socioeconómica. Por eso debemos pensar en cuidar su salud mental con programas institucionalizados, fuertes y formales”.