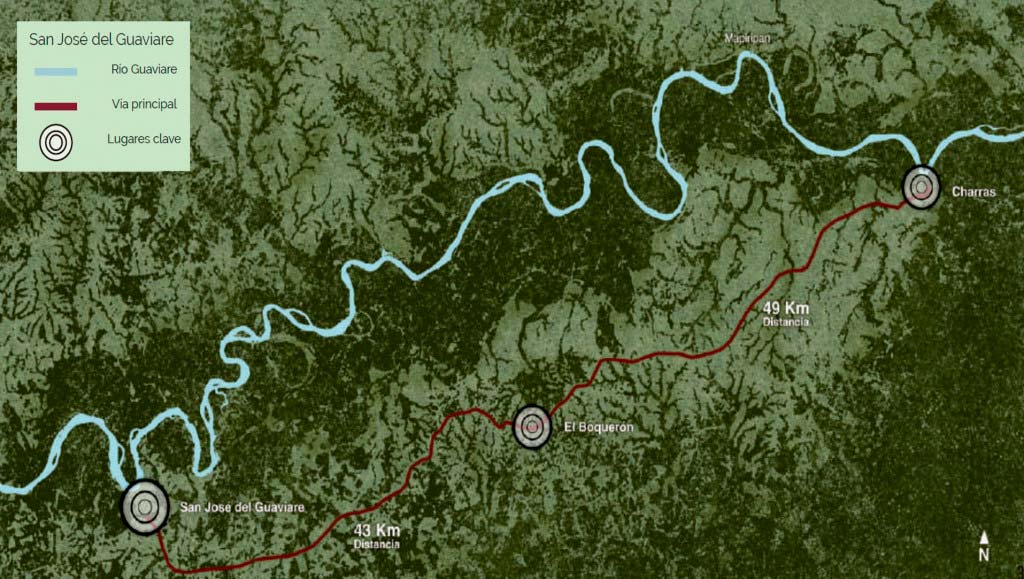

A inicios de 2017, unos meses después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, Farc, miles de guerrilleros marcharon con armas por última vez. Se dirigieron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. En estos espacios comenzó su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil. Uno de ellos se ubicó en la vereda Charras, a unas cuatro horas de San José del Guaviare.

“Cuando llegamos no había nada. Tuvimos que hacer campamentos como en el tiempo de lucha armada. Vivimos en pequeñas casas de plástico en plena sabana, en una zona que llega a los 32 grados centígrados”, recuerda Ricardo Semillas, actual líder de esta comunidad que recibió cuatro frentes del Bloque Oriental de las extintas Farc.

En estas zonas de carácter temporal tendría lugar la dejación de armas y el proceso de reincorporación. Sin embargo, las dificultades de acceso y los procesos administrativos hicieron que el cronograma se retrasara por varios meses. Durante ese tiempo se creó la figura de voluntariados. Profesores y estudiantes universitarios viajaron a liderar actividades pedagógicas, de investigación y a llevar la academia al campo. “El mismo espíritu de los estudiantes de saber qué era lo que pasaba, los trajo. En 2018 tuvimos los primeros acercamientos con la Universidad Javeriana”, expresa Semillas.

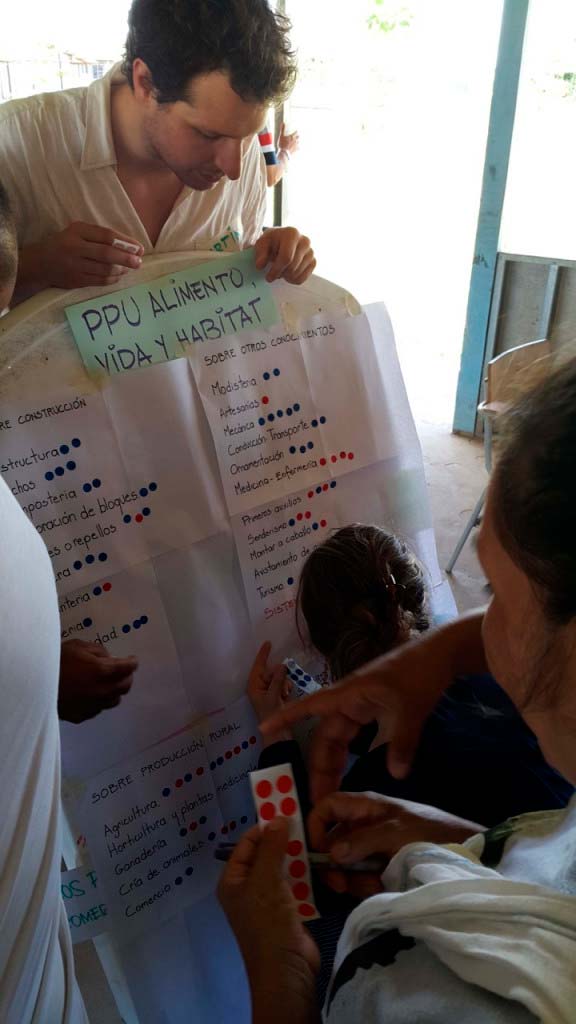

Desde entonces, el Programa de Planeación Universitaria (PPU) Paz y Reconciliación de la Pontificia Universidad Javeriana, viene acompañando el proceso de paz en el Guaviare de la mano de los excombatientes. A partir del 2019, el PPU Alimento, Vida y Hábitat se unió a las actividades. Este trabajo transdisciplinario trabaja de forma integral en pro de la soberanía alimentaria y la construcción de paz con la participación de diferentes unidades académicas de la universidad.

Soñar con un nuevo hogar

Se planeó que estas zonas veredales transitorias durarían seis meses, por lo que algunos se instalaron temporalmente en terrenos con normativas especiales. Ya han pasado casi cinco años y dichas zonas han cambiado de nombre y de objetivos, pero allí siguen los firmantes del acuerdo. Once de estas comunidades en todo el país tendrán que ser relocalizadas en otros lugares, entre ellas la de Charras, pues, además de su lejanía, se encuentra en una zona de reserva forestal y las condiciones para la agricultura no son favorables.

Los excombatientes asentados en esta región formaron la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y desde que les anunciaron que serían trasladados han creado propuestas sobre cómo quieren construir el nuevo pueblo. “Pensamos que sería interesante crear un modelo de vivienda acorde al territorio, al clima, al tipo de ecosistema, es decir, construir un hábitat”, explica Semillas.

Un vínculo entre la comunidad y la universidad

Aprovechando que contaban con el acompañamiento de académicos se acercaron a la universidad Javeriana para ser asesorados en este proceso. “Ellos nos pidieron que les ayudáramos a hacer una planeación y diseño de lo que sería el nuevo asentamiento para garantizar unos estándares de habitabilidad, de productividad y sostenibilidad”, explica Martín Anzellini García, director del Departamento de Arquitectura de la Javeriana.

Crearon un grupo interdisciplinar de profesores y estudiantes de la universidad que durante dos años ha venido trabajando con la comunidad para organizar dichas propuestas y plantear los lineamientos, desde lo urbanístico hasta lo arquitectónico, para generar una guía de cómo se debe hacer el nuevo asentamiento.

Este trabajo permitió un análisis integral del territorio, de las necesidades de los excombatientes, de su forma de relacionarse, de los recursos con los que cuentan y de los proyectos que tienen a futuro. “No se trata de que vamos a construir unas casas, sino que en cabeza de los compañeros y con los profesores logramos construir toda una propuesta para adecuar un lugar con una mirada estratégica para nosotros y para las comunidades aledañas”, expone Semillas.

Un asentamiento por y para la paz

Producto de este trabajo se desarrolló el libro Hábitat para la paz, una guía técnica, arquitectónica y urbanística que, a manera de manual de instrucciones, plantea las sugerencias para buscar un nuevo asentamiento durable y apropiado.

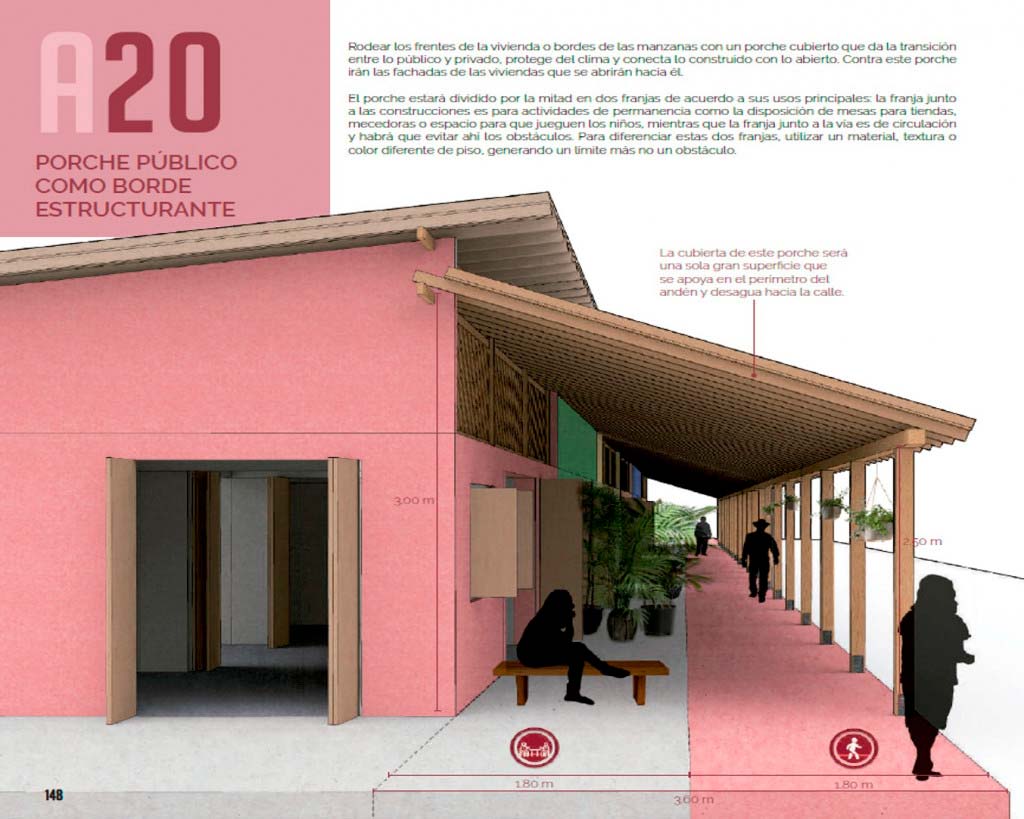

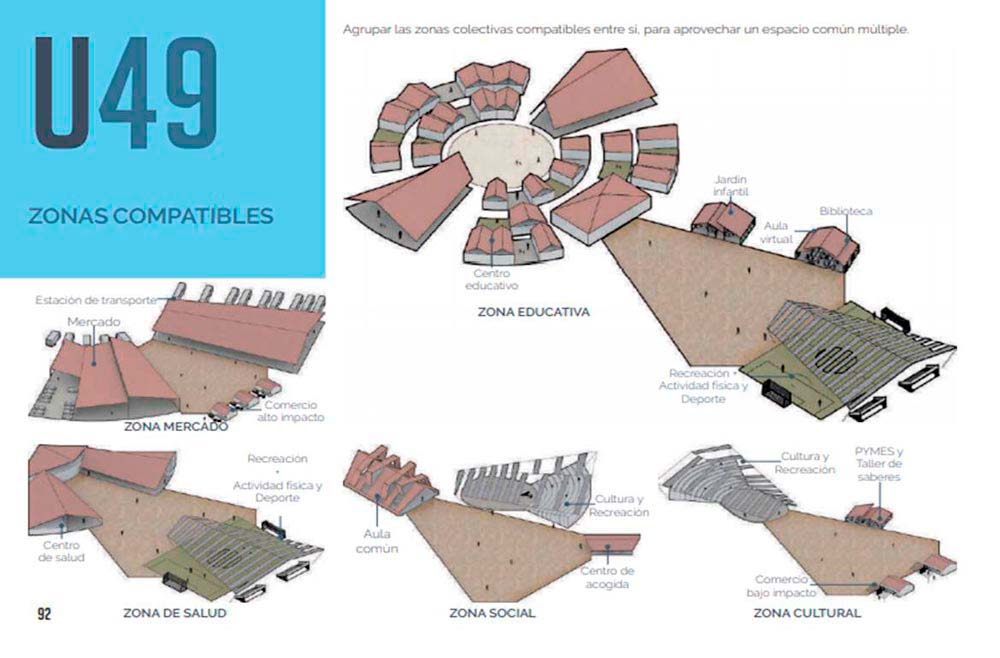

“Es un libro muy gráfico que no pretende ser un documento puramente científico-académico. Allí ponemos todos sus lineamientos, unos 250, y cada uno va acompañado de ilustraciones, fotografías, planos, diagramas, tablas y textos sencillos que explican lo que se está indicando”, explica Martín Anzellini.

Con este texto esperan que la comunidad pueda conocer cómo se debería hacer la construcción del nuevo pueblo. Además, es un avance importante en la primera etapa de este proceso. “Para cualquier persona que llegue a hacer los diseños, va a ser muy fácil porque además de que la comunidad ya está apropiada del proyecto, están todas las directrices para que se haga de una manera adecuada, apropiada y sostenible”, afirma Anzellini.

El libro se divide en cuatro capítulos que abordan la comprensión espacial de la comunidad en el mismo número de niveles. El primero analiza el territorio; el segundo, la configuración urbana y rural; el tercero la manzana y finalmente, la vivienda y la técnica.

Estos niveles de análisis están pensados de acuerdo al uso de cada espacio. Dentro del nuevo pueblo se plantea tener un área de bosque y potreros, en los que se cultivarán plantas medicinales, maderables, recuperadoras de suelo, ornamentales y alimenticias, entre otras. Estas plantas fueron evaluadas por expertos del PPU a partir del conocimiento indígena y campesino de la comunidad.

Contará, además, con áreas comunes para el desarrollo de los proyectos productivos, de los cuales ya hay cuatro aprobados y otros tantos en proceso. Entre ellos hay zonas de mercado, de producción agrícola, cría de animales y turismo. También se contempló un centro de salud, educativo, la estación de transportes y zonas deportivas y de entretenimiento.

En las zonas de alojamiento están pensadas unas copropiedades o manzanas que se agruparán entre 10 y 20 familias y que contarán con espacios para que cada unidad pueda hacer acciones comunitarias.

Para las casas se planteó el diseño progresivo, un tipo de construcción en el que se entregan los espacios principales como cocinas y baños pero los demás espacios se pueden modificar a lo largo del tiempo dependiendo de las necesidades de cada familia. “Los módulos internos no son estáticos y son sencillos de adecuar”, explica Anzellini.

Todo el proyecto es sostenible para convivir en armonía con el entorno, así que temas como el manejo de residuos, cultivo, generación de energía o los requerimientos técnicos de servicios públicos, plantean alternativas de aprovechamiento y reutilización de recursos.

Actualmente, el equipo del PPU se encuentra haciendo la socialización de este libro, tanto con la comunidad como con las entidades nacionales y locales, acompañado con unas maquetas que le permiten a la comunidad visualizar e interactuar con lo que será su nuevo pueblo.

Más allá de las casas

Para Paula Caicedo, nutricionista dietista y directora de este Proyecto de Planeación Universitaria, la presencia de la Javeriana en esta comunidad de firmantes del acuerdo de paz ha sido todo un reto y la apuesta es hacer un acompañamiento integral.

Para ello ha incluido en el grupo de trabajo a arquitectos, ingenieros expertos en agua, biólogos, antropólogos, sociólogos, nutricionistas, diseñadores, bacteriólogos y microbiólogos. Todos bajo la sombrilla teórica de la soberanía alimentaria, el derecho que tienen las comunidades a definir sus propias políticas y estrategias de producción y consumo de alimentos.

Caicedo manifiesta que esa es la base de trabajo porque además de ser un derecho humano fundamental, permite construir y mantener un buen tejido social.

Imagen del libro Hábitat para la paz.

“Es todo un proceso que no solamente se traduce en lo que tienes en el plato, sino también los lugares, las personas, los actores humanos y no humanos que están involucrados en la producción de alimentos”, expresa la directora. Así que todo el proyecto se pensó desde el sistema alimentario, lo que necesita la comunidad para producir, almacenar y distribuir los alimentos.

“Esta es una apuesta javeriana para la construcción de paz porque creemos que es poner al servicio del país el activo de la universidad, que es el conocimiento; es poder entrar en un diálogo de saberes horizontal, siempre en igualdad para construir y empezar a edificar soluciones a la inmensa cantidad de problemas que hay”, sostiene Caicedo.

Los análisis de disciplinas tan diversas permitieron nutrir el debate y pensar el proyecto de forma más estratégica para que cada elemento se incluya con una intención clara. “En el libro se encuentran temas como las huertas, los cultivos de grandes extensiones, los sitios de acopio, organización, almacenamiento, pero también las casas, las cocinas y los espacios para los proyectos productivos. Es allí donde empiezan a conversar disciplinas que parecen tan distantes como la nutrición y la arquitectura”, manifiesta Caicedo.

En el mismo sentido, Niyereth Vélez, arquitecta del proyecto, resalta que aunque es importante el resultado físico final, es fundamental el trabajo con la comunidad en esta construcción colectiva. “El aporte que se logra hacer desde el PPU es ver la espacialidad, cómo es la organización de los espacios, de los sistemas productivos, de la vivienda, cómo se organiza el espacio de una manera más integral teniendo en cuenta a la comunidad y el mismo territorio”, afirma.

El traslado de la comunidad

Las autoridades ya compraron el terreno donde quedará el nuevo pueblo. Está situado en Boquerón, un municipio a mitad de camino de la capital del departamento. “La ubicación del nuevo asentamiento en términos de conectividad, de transporte, se hace mucho más factible y trae más beneficios para las personas al estar más cerca del casco urbano de San José del Guaviare”, dice la arquitecta Vélez.

Sin embargo, considera que hay una serie de retos en cuanto al recibimiento de la comunidad, pues allí ya hay una población. Explica que “se debe llegar a consensos para que no existan choques en algún momento”.

Para Martín Anzellini se requiere voluntad política por parte de las autoridades regionales y nacionales, pues viene la fase de diseño y licenciamientos que además necesitan recursos para su ejecución. “Hay muchos pasos por dar; con este documento y el liderazgo de la comunidad creemos que esto va a llegar a buen puerto, ¡tiene una inercia fuerte!”.

Mientras tanto los firmantes del acuerdo de paz están estudiando, trabajando en fincas cercanas o en sus proyectos productivos. Entre estos últimos hay propuestas de ecoturismo, de reciclaje, cría de gallinas y un taller de confección que ha donado miles de tapabocas a las comunidades cercanas.

Esperan el pronto traslado a Boquerón para construir su nuevo pueblo, porque desde hace años vienen trabajando en construir otras formas de vivir. “La gente está muy concentrada en su proceso de reincorporación, los niños están practicando danza, música. Buscamos tener ocupadas a las personas en su tiempo libre y trabajar muy fuerte con los niños y jóvenes para desmilitarizar y desmontar el tema de la guerra de sus cabezas”, finaliza Semillas.