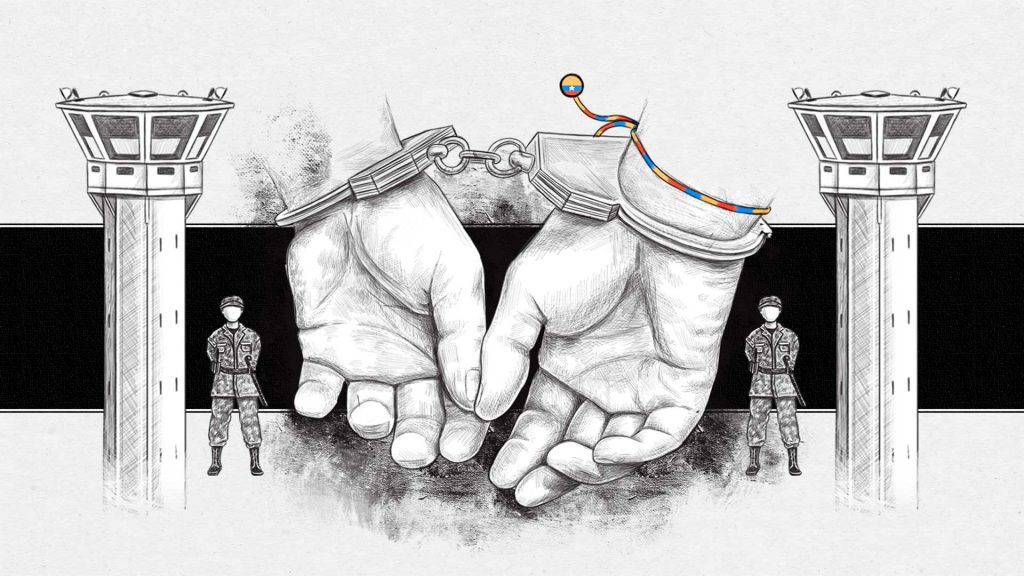

En Colombia, las cárceles están hacinadas. Esto no es noticia nueva. Desde los años noventa, los privados de la libertad viven en estos espacios con más del 20 % de sobrepoblación. Así están, hoy en día, más de 97.000 personas. Con este comienzo todo se presta para que lo demás funcione disparejo, para que no se garanticen los derechos de los internos y para que menos aún se cuente con un acceso a la justicia que busque la reparación de las víctimas, identifique a los culpables reales y explore caminos de resocialización. ¿Cómo podrían estar los migrantes en este contexto? Pesquisa Javeriana, junto con otros aliados de la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación, se dieron a la tarea de encontrar respuestas.

Así se creó “Migrantes y prisioneros del abandono”, una investigación periodística y proyecto de apropiación social del conocimiento que reúne las voces de internos colombianos y venezolanos de Cali, La Guajira, Bogotá, Medellín, Maracaibo, Táchira, Caracas y San Antonio. El proyecto se concentró en saber sobre las realidades de los migrantes venezolanos que hacen parte de la población carcelaria, con enfoque diferencial, como mujeres, afrodescendientes, LGBTI e indígenas. Es un relato de muchas ausencias: en acompañamiento consular para los migrantes venezolanos, en salud y en atención diferencial a población diversa.

El proceso del reportaje, con más de un año de elaboración, contó con sesiones de reflexión sobre el impacto que tienen unas relaciones binacionales fracturadas en las poblaciones en movilización; derechos de petición al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para acceder a información detallada de la población carcelaria; ejercicios de recolección de información a través de un sondeo a 67 internos e internas; y decenas de entrevistas, varias de ellas a profundidad, con enfoque diferencial.

Son seis capítulos que reúnen el diagnóstico de los migrantes en cárceles por medio de la visualización de datos y de relatos sobre la población LGBTI migrante ―triplemente vulnerada―, sobre cómo viven las madres privadas de la libertad, sobre las dificultades de acceso a la justicia, las realidades de los migrantes pospenados, y un artículo sobre la justicia indígena en la frontera colombo-venezolana, donde los territorios nacionales se difuminan.

Un proceso, varios caminos, múltiples resultados

Hablar de cárceles, en general, provoca contrariedades y resentimientos. Sumarle a la discusión el prejuicioso discurso de “son venezolanos” enturbia más el panorama. Este enfoque fue el origen y el motor para desarrollar un trabajo colaborativo en el que participaron El Espectador, Tüü Pütchika ―medio wayuu―, la Fundación Acción Interna, el semillero de investigación en Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la coordinación de Pesquisa Javeriana.

Este especial aborda distintos temas como maternidad y población diversa tras los barrotes de las celdas, lo que ocultan las cifras, lo que significa la palabra ‘justicia’ para la comunidad wayuu y ¿qué le espera a los prisioneros, una vez salen de la cárcel?

La apuesta inicial consistió en escuchar a los migrantes privados de la libertad, buscar datos y explicaciones desde la academia sobre las problemáticas que enfrentan en los centros de reclusión y hallar posibles alternativas para enfrentarlas. Luego, el proceso evolucionó en la conformación de espacios de diálogo y capacitación.

Los estudiantes que hacen parte del semillero de investigación en Derecho Penitenciario, con la coordinación de Norberto Hernández, profesor javeriano y líder de este grupo, construyeron una cartilla y adelantaron dos salidas de campo a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres y al Centro Especial de Reclusión (CER) de Bogotá, en donde realizaron talleres para que los privados de la libertad adquirieran conocimientos que les permitieran apropiar y exigir mejor sus derechos de acceso a la justicia y a la salud.

De este ejercicio, Paula Alejandra Martínez, integrante del semillero, resalta que le sorprendió encontrar a muchos internos con conocimientos básicos del derecho, y a otros en exceso desprotegidos por no saber cuáles son las herramientas jurídicas a las que pueden acceder. Por su parte, María Isabella Salcedo evidencia la contrariedad que le generó esta experiencia respecto a lo aprendido en clase: “Todos nos sabemos de memoria qué es la presunción de inocencia: uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en la cárcel usted es culpable hasta que demuestre lo contrario”

Con la salida de campo a las cárceles y la participación en el especial periodístico, surgieron nuevas preguntas investigativas tanto para los integrantes del semillero ―que las plasmaron en un artículo divulgativo para el portal de Pesquisa Javeriana― como para el profesor Hernández, quien trabajó, junto con una profesora de la Universidad de los Andes, en un texto académico publicado en la revista Nuevo Foro Penal, de la Universidad Eafit. Para él, los tiempos “de presión” que maneja la divulgación científica, más ágiles que los de la publicación académica, “son muy afortunados para nosotros los investigadores”, ya que permiten dinamizar la formulación de preguntas de investigación y, lo más importante, evaluar el lenguaje usado para el diálogo con diferentes audiencias en la búsqueda de nuevos impactos que puede generar el conocimiento.

En ese diálogo con la población interna se identificó, además, la necesidad de obtener información sobre cómo se estaba enfrentando la pandemia por COVID-19 en su país de origen, y cuál sería su perspectiva frente a esta enfermedad en el escenario de su futura liberación. Por ello, a través de cortos videos que ahora circulan en las cárceles del país para contrarrestar esos vacíos informativos, tres expertos de la medicina, el derecho y la epidemiología resolvieron sus inquietudes. Así mismo, se tradujo al wayuunaiki ―idioma de la comunidad wayuu― un componente del reportaje web con el objetivo de impulsar la democratización de la información allí revelada.

Como cierre del especial, se realizó el conversatorio “Pospenados, migración y resocialización”, en el cual primó el diálogo de saberes entre la sociedad, el Estado y la academia, con la participación de expertos de la Pontificia Universidad Javeriana, representantes del Estado, medios de comunicación y la Fundación Acción Interna.

Este proyecto, que tuvo su semilla en 2020, gracias a una beca que recibió el equipo de Pesquisa Javeriana por parte del programa sobre migración Puentes de Comunicación −de Efecto Cocuyo− y de la DW Akademie, contó luego con un nuevo impulso de apoyo financiero y técnico gracias a la beca otorgada por el Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, en la que participan las organizaciones Internews Europe, Chicas Poderosas, Fundamedios y Consejo de Redacción.

La suma de intereses y esfuerzos de los aliados permitió una diversidad de acciones y productos innovadores, además de una amplia batería de aprendizajes y procesos que plantean nuevas rutas, tanto académicas como de impacto social y transformativo.

Se espera, finalmente, que este proyecto contribuya a la sensibilización sobre un fenómeno que cuenta con muchas aristas y que requiere de un panorama contextualizado con el fin de no estigmatizar. Se trata, antes bien, de apelar a la empatía para comprender y profundizar en las realidades humanas que circulan en los territorios, en medio de escenarios de marcada adversidad.

Para leer más: § Acceda al especial aquí: