Colombia y Chile, dos países andinos con realidades diversas, son los protagonistas de un proyecto que busca fortalecer las capacidades de las universidades para formar profesionales capaces de impulsar sectores agrícolas y ganaderos modernos, inclusivos y descarbonizados. Esta iniciativa, llamada Fuentes de energía renovables y sistemas sostenibles para su integración en el sector agrícola (RES SIAS, por sus siglas en inglés), le apuesta a la educación como motor de progreso y protección del medio ambiente en articulación con las comunidades.

El proyecto se organiza en paquetes de trabajo que abarcan la comunicación y diseminación de resultados, las estrategias de vinculación con el sector productivo, la integración de energías renovables en los planes de estudio, la formación práctica y la creación de sitios de demostración, y la renovación inclusiva en el sector, con un foco especial en la participación de mujeres.

Desde la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, el profesor Luis Eduardo Tobón, del departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación y doctor en Ingeniería Eléctrica y Computacional, lidera el paquete de trabajo sobre temas curriculares, trabajando de la mano con Claudia Lorena Esquivel, profesora de la Facultad de Humanidades, María Alejandra Quintero, profesora del Instituto de Estudios Interculturales, y Juan Sebastián Eastman, asistente de investigación del proyecto.

En concreto, Tobón y su equipo se enfocan en la evaluación de experiencias exitosas en universidades europeas, especialmente en los casos de España y Alemania, para la identificación de estrategias eficaces para la inclusión de estas tecnologías y el diseño de propuestas para la actualización de los planes de estudio en Chile y Colombia. En este último, además, está en contacto con los investigadores de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que lideran las iniciativas del proyecto que se enfocan en la renovación del sector agropecuario con un fuerte componente de inclusión, empoderamiento y liderazgo de las mujeres en las comunidades.

El proyecto ha propiciado la movilidad internacional de investigadores europeos a Colombia y Chile, y viceversa. En la visita de los investigadores de Europa a los dos países latinoamericanos, llegaron a la conclusión de que Chile tiene un mayor desarrollo en el uso de energías renovables, aunque más ligado al sector productivo, mientras en Colombia la perspectiva se enfoca en la búsqueda de la justicia energética en comunidades rurales, en el marco de la apuesta de política pública para la consolidación de comunidades energéticas en el país.

De otro lado, cuando los profesores latinoamericanos visitaron Europa, pudieron conocer los laboratorios de las universidades y empresas de primera mano. “Conocimos desarrollos que hay en empresas de energías limpias y renovables en sistemas agrícolas, escuchamos de viva voz las prácticas de los productores y académicos sobre el tema”, comparte el profesor Tobón.

RES SIAS es un proyecto de Erasmus+ financiado por la Unión Europea y dirigido por la Universidad de Valladolid de España. Es esta vocación internacional la que permite el intercambio entre experiencias y el fortalecimiento de las capacidades en ambos continentes. Cuenta con la participación de la Universidad Hochshule Anhalt de Alemania, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica de Maule de Chile, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, de Colombia.

Revisión curricular de programas europeos y latinoamericanos

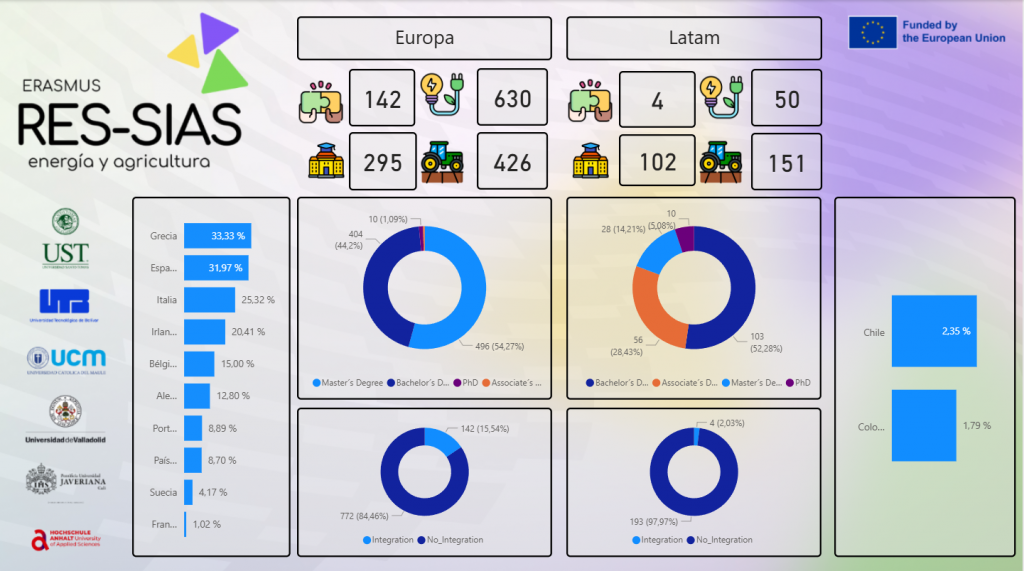

Parte de trabajo a cargo de la Javeriana Cali consistió en la revisión de más de 900 programas de estudio europeos y alrededor de 200 programas latinoamericanos. Los investigadores buscaban identificar cuáles mallas curriculares conectan agro, energías renovables y sostenibilidad de manera sinérgica. Luego seleccionaron varios programas en Colombia, con la intención de incidir en ellos. Por ejemplo, identificaron la Maestría en Sostenibilidad de Javeriana, sede central, que les interesa llevar a Cali, agregándole temas como energías de fuentes renovables, sistemas fotovoltaicos, relacionamiento con las comunidades y liderazgo de mujeres.

A esta labor ha aportado significativamente Juan Sebastián Eastman, asistente de investigación del proyecto, quien ha realizado una revisión exhaustiva de los planes de estudio y su relación con el objetivo de esta línea de trabajo, que era identificar si existía en ellos una integración entre agricultura y energías renovables. A partir de esa revisión, Eastman hizo un análisis exploratorio y creó tableros de visualización de datos que facilitan la divulgación de los hallazgos y permiten que la información técnica sea más accesible para un público amplio.

Inclusión, empoderamiento y liderazgo de las mujeres en las comunidades

Asimismo, el trabajo que lidera la Universidad Tecnológica de Bolívar busca el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en el sector agropecuario. Para aportar a ello se incorporó al proyecto el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de Javeriana Cali, bajo el liderazgo de la profesora María Alejandra Quintero, candidata a doctora en Estudios para la Paz.

En el IEI, la profesora Quintero trabaja en la línea de investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial y su labor se enfoca en acompañar diálogos sociales para la gestión de conflictos. Al unirse al proyecto RES-SIAS, trajo consigo una perspectiva de trabajo con las comunidades rurales que pudo integrar a las discusiones sobre energías renovables y agricultura.

En concreto, la profesora Quintero aportó al proyecto la evaluación de cómo la articulación de las energías renovables y el agro impactan el ordenamiento territorial, incluyendo los intereses que sobre el territorio tienen las comunidades rurales. Para la profesora, esa interdisciplinariedad ha sido clave. “Una de las mayores ganancias del proyecto ha sido el diálogo entre ingenieros y cientistas sociales. Nos ha permitido entender que la integración de estos mundos no es solo una cuestión tecnológica o de costos, sino que también implica reconocer la participación de las comunidades y sus derechos”, explica. Y añade: “Hemos generado reflexiones sobre la importancia de incluir estos temas en los programas académicos”.

Identificación de zonas de vocación agrícola y potencial solar

El proyecto también cuenta con una línea de enfoque de género y la articulación con las comunidades. Allí, investigadores javerianos han abordado el concepto de comunidades energéticas— entidades jurídicas formadas por socios que pueden generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. — y cómo, en Colombia, la provisión de energías renovables tiene el potencial de cerrar brechas de pobreza energética en zonas rurales.

En este aspecto Claudia Lorena Esquivel, profesora del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de Javeriana Cali, ha contribuido con una visión crítica y local del concepto de comunidad energética, que es muy distinto al desarrollado en Europa. La profesora Esquivel parte del concepto de justicia energética, y se soporta en la normatividad y la regulación del sistema energético. La profesora Esquivel ha trabajado antes en una propuesta para medir la pobreza energética en Colombia, logrando identificar que, en promedio, el 49% de los hogares colombianos se consideran pobres energéticamente, situación que se agudiza en el campo, donde este porcentaje aumenta hacia el 72%.

Desde el IEI han aportado una metodología de mapeo de actores que les permite identificar, caracterizar y analizar los sectores clave en un mismo territorio, para comprender sus roles y relaciones entre ellos. Específicamente, se han enfocado en la identificación de zonas con vocación agrícola y potencial solar.

Han identificadoo, a partir del análisis de las dinámicas europeas, que, en países como Alemania y España, que cuentan con un mayor avance en energía solar, ha comenzado a surgir un debate entre la seguridad energética y la seguridad alimentaria, pues los usos del suelo para ambos fines tienden a coincidir en los mismos territorios, lo que puede crear conflictos y acrecentar las desigualdades, más aún si se piensa en un futuro escenario similar para los países latinoamericanos

La profesora Quintero explica: “Como Colombia tiene una gran vocación agrícola y al mismo tiempo un gran potencial solar, es fundamental aprender de estas lecciones para que, en un futuro, nuestros campesinos no tengan que elegir entre cultivar alimentos o poner paneles solares”.

El campo colombiano vive una profunda desigualdad energética

Para el profesor Tobón, la intervención del proyecto se justifica dada la realidad social y energética crítica que vivimos en nuestro país, que se manifiesta en una profunda desigualdad en el campo colombiano. “La energía eléctrica llega por redes periféricas con mala calidad e intermitencia”, explica el profesor.

Esto limita el desarrollo de las comunidades rurales y las obliga a depender de fuentes de energía contaminantes, como la gasolina y la leña, que se siguen manteniendo como las principales fuentes de energía para las comunidades aisladas. Sus efectos no solo generan polución, sino que pueden derivar en problemas graves de salud para los habitantes, como las enfermedades pulmonares. La implementación de energías renovables en las zonas no interconectadas del país puede aportar a la autonomía de las comunidades y a su desarrollo económico.

Al unir la investigación internacional en energías renovables y el sector agrario, el proyecto RES-SIAS se consolida como un catalizador de desarrollo sostenible. Integrar estos temas en el currículo universitario permitirá a las instituciones de Colombia y Chile formar una nueva generación de profesionales con una visión interdisciplinaria, sostenible e inclusiva. Esta acción es fundamental para, en el futuro, cerrar efectivamente las brechas de desigualdad energética en las comunidades rurales.