En la actualidad es muy común que en plataformas digitales y en televisión se vean imágenes de científicos haciendo pruebas en sus laboratorios para representar la labor que adelantan con el fin de obtener una vacuna que contenga la propagación de la COVID-19. De la misma manera, en Colombia también hay especialistas que trabajan para obtener soluciones a otras enfermedades que aquejan a los seres humanos.

Este es el caso del semillero de investigación del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) de la Pontificia Universidad Javeriana. Entre profesores, científicos y estudiantes acumulan más de 20 años investigando sobre el diagnóstico y desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades que son consideradas raras debido a su baja prevalencia sobre la población en general, y cuya principal causa se atribuye a mutaciones o cambios en la información genética.

Esto quiere decir que en sus laboratorios, los especialistas analizan los cambios que se producen en los genes humanos, particularmente en la alteración de la funcionalidad de la proteína encargada de la limpieza y degradación de moléculas específicas presentes en los lisosomas de las células (que actúan como un sistema digestivo). Como muchas de esas alteraciones humanas no tienen tratamiento aún, los integrantes del semillero buscan la forma de encontrar nuevas alternativas que permitan brindar a futuro una mejor calidad de vida a los pacientes.

Una de esas opciones es la Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE), que aprovecha la capacidad de la célula de tomar e internalizar compuestos para corregir un defecto en su interior. En este caso se modifican microorganismos para que sean productores de proteínas humanas que van a ser suministradas y captadas por las células de pacientes que no las tienen. Estas, a su vez, son transportadas hasta el lisosoma, donde trabajarán en la degradación de las moléculas que se han acumulado.

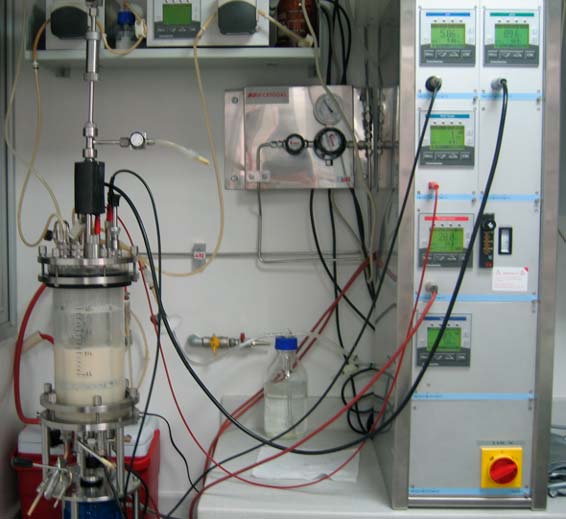

Ahí es donde los microorganismos son protagonistas. Las dos décadas de trabajo, en cabeza del doctor Luis Alejandro Barrera, hoy se materializan en la generación de unas ‘biofábricas’, es decir, unos ecosistemas de laboratorio para obtener una proteína humana a bajo costo que pueda ser empleada para el tratamiento de pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal (EDL).

“Con los años se ha mantenido como una de las principales líneas de investigación del Instituto, logrando al año 2020 producir en las ‘biofábricas’ Escherichia coli (bacteria), Pichia pastoris (levadura), cuatro proteínas humanas recombinantes (llamadas técnicamente GALNS, IDS, Hex-A, Hex-B y NAGLU)”, según se explica en un documento compartido a Pesquisa Javeriana por dicho semillero y que puede descargar aquí.

Equipo que trabaja en la línea de investigación de “Herramientas biotecnológicas en Errores Innatos del Metabolismo”

La evolución del semillero

Desde la creación del IEIM en 2002, la motivación se centró inicialmente en la enfermedad de Hunter, poco conocida y de alto costo. Consiste en la acumulación de cantidades masivas de moléculas nocivas, que con el tiempo causan un daño progresivo y permanente que afecta el aspecto, el desarrollo mental, la función de los órganos y las capacidades físicas de las personas con esta afección.

Una parte fundamental del proceso era encontrar una proteína que significara una solución de bajo costo para tratar ese tipo de trastornos. En ese camino, uno de los miembros del equipo se dio a la tarea de modificar un sistema biológico de menor complejidad como la bacteria Escherichia coli e insertarle el gen de una molécula llamada IDS para producir una proteína recombinante (IDShr).

Aunque los resultados fueron alentadores porque se logró producir una proteína IDS madura y con actividad biológica, los investigadores encontraron que esta enzima no tenía todas las características propias de la proteína IDS propia de los humanos. Sin embargo, este descubrimiento no descartó a este sistema como ‘biofábrica’ para una alternativa terapéutica, pues también estimuló nuevas ideas que continuaron trabajándose.

Posterior a estos hallazgos, los doctores Henry Córdoba, Raúl Poutou y Homero Sáenz, acompañados de otros integrantes del semillero, empezaron a usar microorganismos como la levadura Pichia pastoris (K. phaffi), cuya estrategia podría ofrecerles una metodología rápida, eficiente y económica. Así lograron obtener las primeras levaduras modificadas con la información genética requerida para producir la IDShr.

Gracias a la evaluación de cultivo para mejorar la producción de la proteína, además de los procesos preliminares de purificación y estudios computacionales para conocer la estructura, lograron aumentar el volumen de obtención, caracterizar la enzima y comparar su estructura con otras proteínas de la misma familia.

Con este nuevo hallazgo, en 2009 los doctores Carlos Javier Alméciga y Alexánder Rodríguez iniciaron el proceso de producción de la enzima llamada GALNS, que podría ser utilizada como alternativa para el tratamiento de la enfermedad de Morquio A o MPS IVA, la cual se caracteriza por la estatura corta y afectación ósea grave de las personas mientras que el coeficiente intelectual es normal. Con relación a este método, continúan las investigaciones basadas en el análisis de la levadura, con el fin de lograr internar en las células una cepa que se direccione al ya nombrado lisosoma. Incluso esta nueva biofábrica continúa en estudio actualmente.

La microbióloga Angela Espejo, del Instituto, trasladó estos estudios a las gangliosidosis GM2, enfermedades lisosomales, que adicional a otros síntomas, generan alteraciones en el sistema neurológico de los niños. Los hallazgos en este campo han promovido la investigación en el efecto del tratamiento sobre el daño en las neuronas de los pacientes.

Actualmente, el semillero de investigación del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) evalúa si las modificaciones realizadas por levaduras podrían tener un factor negativo sobre las células de los pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, a la vez que siguen con el análisis de nanopartículas y marcadores celulares que permitan mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas que padecen los desórdenes mencionados.