Si existe una característica física que distingue a los humanos de otras especies es la mano. Cuando una persona pierde la movilidad de esta parte del cuerpo sufre impactos profundos en su vida. De repente, lavarse los dientes o agarrar una cuchara pasan de ser algo cotidiano a un enorme reto. Un equipo de investigadores javerianos quiere construir un dispositivo para pacientes afectados por ataques cerebrovasculares, y así devolver desde la ciencia y el desarrollo tecnológico autonomía, dignidad y bienestar.

Además de ser una característica de nuestra especie, mover las manos implica un gran nivel de actividad cerebral: aproximadamente el 40% de la porción del cerebro responsable del movimiento voluntario, se dedica exclusivamente a mover las manos.

Incluso entre primates, la mano del cuerpo humano combina de manera única la destreza, la precisión y la fuerza que sólo fue posible lograr como resultado de comenzar a caminar en dos patas y a usar herramientas. Junto al lenguaje, la mano refleja la complejidad cerebral que caracteriza al homo sapiens y que ha permitido el desarrollo de la tecnología y la cultura.

Por eso resultan tan afectadas cuando ocurren ataques cerebro vasculares y recuperar la funcionalidad de las manos es muy difícil. Esto compromete la autonomía y la relación del paciente con el mundo, explica Catalina Alvarado, profesora del departamento de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana.

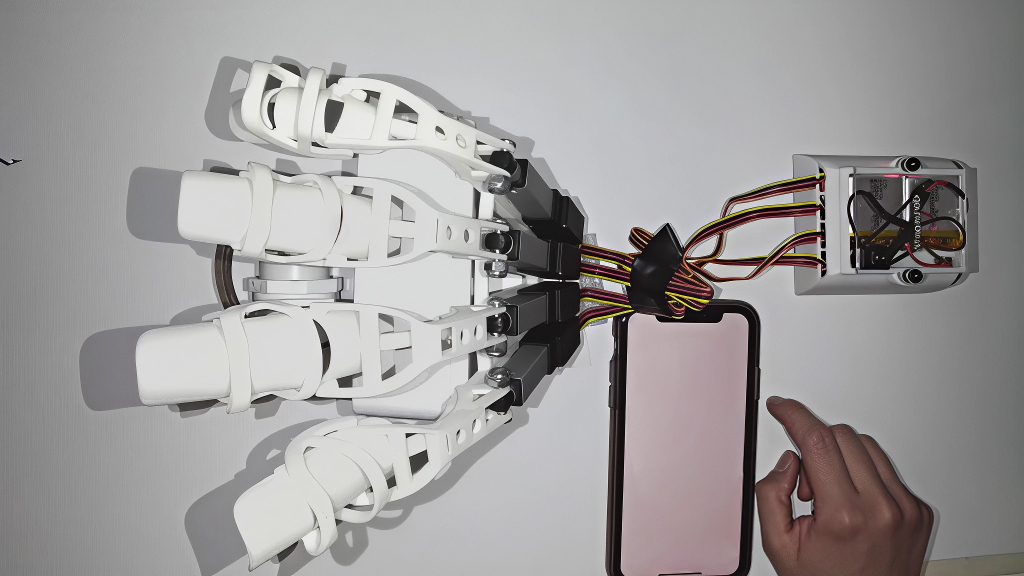

Pensando en estos pacientes que intentan volver a mover sus manos, un grupo interdisciplinar de investigadores javerianos trabaja desde hace varios años en iRehab. El proyecto busca construir el “primer prototipo de exoesqueleto robótico de la mano en Colombia”, dice Julián Colorado, investigador principal del proyecto.

Antes del movimiento está la intención

El camino hacia un exoesqueleto funcional ha sido largo. El equipo creó su primer prototipo en 2018 y esto abrió una ruta de trabajo que ya cuenta con más de 10 publicaciones científicas, espacios de capacitación y socialización académica. Asimismo, ha sido el proyecto de grado de cinco estudiantes de maestría y dos de doctorado, y ha consolidado una red de colaboración nacional e internacional.

Este proyecto, explica Catalina Alvarado, integra robótica, biomecánica, neurociencias y sistemas inteligentes, todos concentrados en detectar la intención del movimiento antes de que suceda. “Ponemos sensores en el brazo y, por medio de las señales biológicas y algoritmos de inteligencia artificial, tratamos de registrar y luego reproducir los movimientos de la mano”, señala Alvarado. Ese análisis combina electromiografía (EMG), electroencefalografía (EEG) y modelos matemáticos que permiten decodificar el momento preciso cuando la persona imagina el movimiento.

Controlar la mano con datos reales y realidad virtual

Una parte clave de iRehab han sido los investigadores que se han formado en el proceso. María Lucía Velázquez, por ejemplo, trabajó en el desarrollo de un control digital integrado en una aplicación móvil. “Tenemos todo el diseño electrónico para poder mover los dedos del exoesqueleto y ofrecer retroalimentación visual al usuario”, comenta la investigadora, lo que permite que pacientes, terapeutas y cuidadores puedan interactuar con el dispositivo durante la rehabilitación.

Para lograr esto, recolectaron los datos del movimiento de 50 personas sanas, cuyas señales de EEG y EMG sirvieron para entrenar los algoritmos que hoy pueden identificar patrones motores y que más adelante ayudarán a mover las manos de los pacientes.

Por su parte, Paula Riveros, desarrolló como parte de su maestría en bioingeniería una interfaz de realidad virtual que puede controlarse con la imaginación de los movimientos. Su trabajo explora cómo una persona puede mover una mano virtual imaginando el movimiento de cuatro dedos de la mano derecha. La meta de esta herramienta es mantener activo el cerebro, incluso cuando el movimiento físico no es posible.

Apuestas para mantener las manos en movimiento

El recorrido iRehab ha sido posible gracias a diversas fuentes de financiación en cada fase del proyecto: desde el modelado y el desarrollo, al prototipado y pruebas iniciales del dispositivo. Uno de los más recientes aportes fue la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para desarrollar tecnologías del sector salud, con el cual recibieron cerca $1.000 millones de pesos.

Con estos recursos, el equipo pudo formar talento humano, adquirir equipos especializados y apoyar estancias internacionales para estudiantes de maestría y doctorado. Este apoyo, comenta la profesora Alvarado, permitió consolidar años de trabajo en neurociencia, robótica, sistemas embebidos y análisis de señales fundamentales para construir un prototipo completo del exoesqueleto de mano.

Hacia un dispositivo de uso clínico

Para Julián Colorado, el paso más complejo hasta ahora ha sido desarrollar protocolos preclínicos. Es decir, todos los pasos previos a las pruebas clínicas con los pacientes que podrían beneficiarse del dispositivo. El reto aquí es administrativo y logístico, pues es necesario obtener permisos, pasar por comités de ética y disponer de espacios para realizar las pruebas. El investigador señala: “todo sistema inteligente demanda datos, y capturarlos en pacientes con ACV es un proceso retador”.

El sueño del equipo es ver el exoesqueleto en el Centro Intelectus del Hospital Universitario San Ignacio, aliado clínico del proyecto. Allí están los pacientes que más pueden beneficiarse. Colorado lo resume así: “Nos soñamos con tener este exoesqueleto sirviendo a los pacientes y viendo cómo un proceso de rehabilitación que puede durar meses o un año, se pueda acortar gracias a esta tecnología”.

Esta investigación es realizada en el marco del proyecto “iREHAB: Sistema inteligente de Rehabilitación usando un Exoesqueleto para recuperar Habilidad motora en discapacidades post-ACV, usando señales Biológicas del paciente”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias, convocatoria 918-2022, contrato CTO 622-2022, ID: 91805.