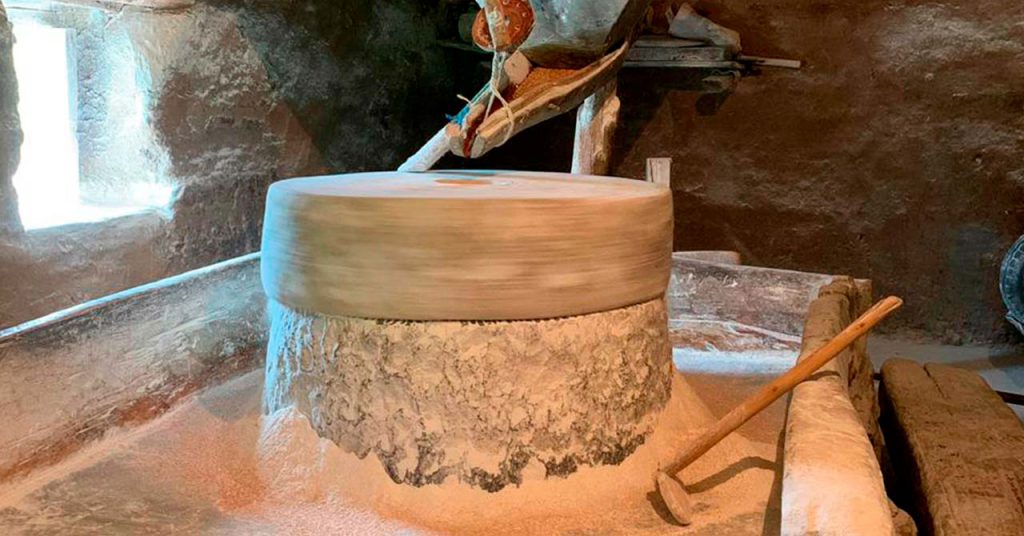

Dos bloques de piedra giran velozmente uno sobre otro, chocando entre sí con la fuerza que genera el caudal de varias quebradas en la provincia de Valderrama, en el departamento de Boyacá. Su labor es trillar los granos de maíz hasta convertirlos en una harina fina que con el tiempo pasará al centro de la mesa de familias campesinas en forma de pan.

Aunque milenaria, esta tecnología de molienda llegó a Colombia en el siglo XVI durante la época de la Conquista y se distribuyó a lo largo de la región andina. Se llegaron a tener 250 molinos de piedra en todo el territorio para 1900, lo cual facilitó la elaboración de sopas, tamales y pan blanco. A pesar de que la molinería ha sido una práctica cultural importante durante centenares de años, hoy esta tradición ancestral ha menguado y la historia construida piedra sobre piedra con estas obras arquitectónicas está en decadencia. En la actualidad, quedan seis molinos en pie en los municipios de Socha y Socotá, en Boyacá.

Para preservar el saber ancestral de la molinería artesanal, estimular el cultivo de trigo en estos municipios y conservar el patrimonio de la región, desde 2014 investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana adelantan un proyecto dividido en tres fases.

Los molinos de piedra son una tecnología foránea que usa la fuerza del agua y de la piedra para moler semillas.

Las familias de Socha y Socotá conservan una práctica milenaria en el manejo de molinos de piedra.

Molinos de piedra para la reactivación del patrimonio cultural y productivo

El primer paso de los investigadores para desarrollar la etapa inicial del proyecto consistió en identificar el estado del patrimonio local de molienda en los municipios mencionados, a través de revisión documental y visitas a campo. Esta tarea les permitió encontrar hitos históricos que han ocasionado el deterioro de los molinos de piedra en el país hasta hoy:

- La introducción de harinas extranjeras provenientes de EE.UU. y Canadá a Colombia en los años ochenta disminuyó la demanda nacional, lo que mermó la producción de trigo en la región.

- La migración de jóvenes campesinos a la ciudad y el desinterés de ellos en esta práctica ancestral ocasionó el deterioro gradual de estas tecnologías tradicionales.

- La sequía de los ríos, producto de la expansión minera, limitó el funcionamiento de la rueda hidráulica de los molinos.

- La dinamización de la actividad ganadera en la región reemplazó la actividad agraria y las prácticas de molienda.

Posteriormente, con esta información y luego de un proceso de acercamiento a las comunidades en 2018, el grupo de investigadores recurrió a la Confederación Agrosolidaria Colombia en el departamento de Boyacá con el objetivo de diseñar en conjunto una propuesta de recuperación patrimonial y desarrollo económico para comercializar las harinas de la región a través de la búsqueda de nichos de mercado y el fortalecimiento del ecoturismo, aprovechando la ubicación privilegiada de los molinos de piedra sobre la Ruta Libertadora y su cercanía al Parque Nacional Natural Páramo de Pisba.

“Los molinos expresan la historia de los cereales en Colombia. Su conservación no solo es importante para el patrimonio del país, sino para la economía campesina local”, explica Victoria Eugenia Guáqueta, profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y coinvestigadora del proyecto.

La riqueza nutricional de las semillas

Históricamente, Socha y Socotá son reconocidos por su rica cultura inmaterial ejemplificada en sus mitos y leyendas, y por contar con prácticas ancestrales de molienda. Por eso, para implementar la estrategia de recuperación patrimonial de los molinos de piedra, identificar el potencial de las harinas producidas en dichos artefactos y encontrar nichos de mercado que reconozcan el valor de estos productos y promuevan la producción de trigo en la zona, en 2019 se inició la tercera fase del proyecto con el apoyo de la Oficina de Fomento y Responsabilidad Social de la Universidad Javeriana.

Para el desarrollo de esta etapa, el grupo de investigadores se dedicó a analizar las características microbiológicas y nutricionales de las harinas a la luz de la Norma Técnica Colombiana 267 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), con el fin de realizar experimentos a través de los cuales se identifiquen sus cualidades y potencialidades para elaborar diversos productos como panes, galletas, pastas, entre otros.

El documento NTC 267 presenta criterios físico-químicos, microbiológicos y nutricionales de la harina de trigo para ser comercializada y consumida.

De este ejercicio fue posible descubrir no solo la existencia de 12 tipos diferentes de semillas, sino también encontrar que si bien los granos de los municipios boyacenses tienen un potencial nutricional superior con respecto a las que están en el mercado, todavía existen retos locales en materia de la manipulación de las harinas y el manejo de la producción del trigo que deben ser superados antes de iniciar cualquier proceso de comercialización.

Las semillas de Socha y Socotá son un producto único que por su potencial nutricional se diferencian de las semillas comunes que se encuentran en el mercado.

La información recolectada fue validada con la población local en espacios de diálogo, con los que lograron visibilizar con ellas la necesidad de conservar la tradición molinera en la región, identificar las oportunidades y desafíos que como comunidad tienen al entrar en el mercado y la importancia de planificar la cadena de valor que les permitirá dinamizar y reactivar la economía local de sus municipios.

“La única alternativa viable que puede reactivar la molinería y conservar tan importante legado es a través de la comercialización. Si las familias ven en la molinería una alternativa para mejorar sus medios de vida, seguro ellos y sus hijos protegerán este patrimonio local”, puntualiza Victoria Guáqueta

Así, luego de recoger estos hallazgos y a la espera de que se restablezca la economía del país por causa de la Covid-19, actualmente el grupo de investigación se prepara para reiniciar el proyecto. Por eso, planean implementar actividades comunitarias que permitan mejorar prácticas de manejo de los molinos de agua, de las semillas y sus harinas y de esa manera impulsar la consolidación de un plan de negocios que a mediano plazo garantice un producto de calidad para poner en el mercado.

Actualmente, el restaurante WOK acompaña la segunda fase del proyecto con el fin de adherirse a la estrategia de comercialización de las harinas de la región.

2 comentarios

Me parece muy importante conservar esos molinos es una técnica de molineros muy buena produce una harina de muy buena calidad. Yo use molinos de piedra en arroz en la década del 70 en Aracataca, Magdalena y funcionaba muy bien hasta quefue reemplazada por los rodillos de caucho

Felicito alas personas que se preocupan por recuperar lo que nuestros abuelos o bis abuelos un día nos dejaron, pero por el afán de unos pocos pesos estamos perdiendo todo pero que le dejáremos a nuestras futuras generaciones, no se si me equivoco pero digo no ala importación de alimentos, para apoyar a los campesinos.