Impetuosas cascadas se mueven sobre las cadenas montañosas que rodean el segundo río más importante de Colombia, toneladas de agua, cataratas color crema que se abalanzan entre las cordilleras central y occidental de Los Andes. Es un torrente que nace en la laguna del Buey, en el departamento del Cauca, y, agitado, desemboca en el río Magdalena cerca de la población de Pinillos, en el departamento de Bolívar, tras recorrer 1.350 km. Así es el río Cauca, un cordón de agua que extiende sus brazos para conectar a cerca de 180 municipios y sobre el cual, desde 2010, avanza el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país: Hidroituango, una obra hidráulica que tiene en vilo a la nación ante una posible avalancha por sus delicadas fallas técnicas y humanas.

Esta megaobra comenzó en 1979, cuando Interconexión Eléctrica – ISA contrató a la firma Integral S.A. para implementar estudios de factibilidad técnica del proyecto que se alzaría entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, y se retomó en 2006, cuando la Sociedad Promotora Pescadero Ituango S.A. trabajó junto a 50 firmas en el diseño final. Desde entonces, su propósito ha sido poner en contacto sus ocho turbinas con el flujo del río Cauca, contenido por una presa de 225 metros de altura para generar 13.930 GWh de energía al año. Sin embargo, esto no se ha cumplido debido a una serie de deslizamientos de tierra en la margen derecha de la montaña donde están dos túneles de desviación del caudal, el mismo que a inicios del 2018 creció súbitamente poniendo en riesgo a cerca de 17 municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar; algunos de ellos son Briceño, Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí.

La crisis empezó el 28 abril de 2018 cuando un talud de tierra taponó uno de los túneles de desvío del río Cauca debido a las fuertes lluvias y a la inestabilidad del terreno, al que le siguió un segundo deslizamiento que ocasionó la creciente del embalse y, en consecuencia, la inundación del puente Pescadero que conecta a Medellín con Ituango y el desplazamiento de las poblaciones de Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas (Peque). Esta emergencia obligó a Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad responsable de la construcción, operación y administración del proyecto, a inundar la casa de máquinas para reducir el caudal del río.

Por si fuera poco, se presentó una serie de imprevistos naturales, técnicos y humanos en la operación de Hidroituango en lo corrido del último año, lo cual ha suscitado una serie de preguntas, debates, preocupaciones y, sobre todo, un exceso de veredictos vagamente fundamentados en la opinión pública. Algunos de ellos son verdaderamente alarmantes, como el número de víctimas que dejaría un posible rompimiento del embalse, las especulaciones sobre la debilidad y fragilidad de la presa, las dudas sobre el material con el cual está construida la represa, los cuestionamientos sobre los estudios geotécnicos de las cadenas montañosas de la región y las conjeturas en torno a la relación entre probables eventos sísmicos y la ruptura de los túneles de desviación. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Y qué opina la academia?

El cañón que apunta al pueblo

Luego de que EPM decidiera inundar la casa de máquinas, donde están los transformadores y unidades de generación de energía para que el caudal del río Cauca desembocara al otro lado de la presa, un destaponamiento natural prendió las alarmas en el país. Se trató de un evento en el que la presión de las aguas del río, contenidas en el embalse, abrió uno de los túneles de desviación y generó una creciente inesperada del caudal, aguas abajo de la presa. Ante esta grave situación, EPM anunció una noticia aún más delicada: la probabilidad de que el río siguiera aumentando y pusiera en riesgo a los pobladores de Puerto Valdivia y los municipios de Tarazá y Caucasia.

“Desviar un medio como el río Cauca, con caudales que pueden llegar a unos 3.000 metros cúbicos por segundo sobre una zona que no está acondicionada geotécnicamente para ello, puede abrir concavidades al interior de la roca por la presión que ejerce el agua”, dice Germán Vargas Cuervo, geólogo de la Universidad Nacional y doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad Pierre et Marie Curie de París, Francia, sobre este delicado incidente. A ello, Jaime Iván Ordoñez, doctor en Ingeniería Civil con especialización en Hidráulica del Transporte de Sedimentos en Ríos y Costas de la Universidad de California, en EE.UU., también añade que el macizo rocoso, es decir, los relieves montañosos de la zona, está debilitado y nunca ha debido estar colmado de agua y sujeto a presión porque, en sus palabras, “si está saturado y lleno de agua, el líquido tratará de implosionar en las cavidades; entonces, para que el agua pase por los túneles, debería estar revestido y el macizo, inmune”.

Ordoñez fue uno de los invitados al foro ‘Entendiendo Hidroituango: realidades desde el contexto socioecosistémico y técnico’, convocado por el Instituto Javeriano del Agua, el grupo en Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente (CIAA) y la Maestría en Hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de comprender cuáles son las razones estructurales que motivan esta grave crisis. Este ingeniero civil destacó algunas de las razones por las que, según él, la presa colapsaría ocasionando una terrible avalancha sobre las poblaciones aguas abajo. Hidroituango, dijo, como la mayoría de las presas en Colombia, no están hechas de concreto sino de enrocado; esto significa, rocas sueltas acomodadas para recubrir un núcleo de arcilla impermeable; sin embargo, según él, esto reduciría la probabilidad de contención del agua, llevando a que este dique “dure lo que un cubo de azúcar en un pocillo de tinto”.

Jorge Alberto Escobar, doctor en Mecánica Computacional de Fluidos de la Universidad de Cornell, en EE.UU., explica que “el problema radica en que, como es una presa de tierra y sus partículas no están tan compactas entre sí como las del concreto, en el momento en el que el agua suba y se empiece a desbordar, su capacidad de arrastre podría movilizar el enrocado”, el cual caería directo como cañón de agua al pueblo. Las presas de concreto están diseñadas para servir como rebosadero, mientras que las de enrocado buscan retener fluidos en diques con vertedero, tal y como sostiene el geólogo Germán Vargas.

Distribución

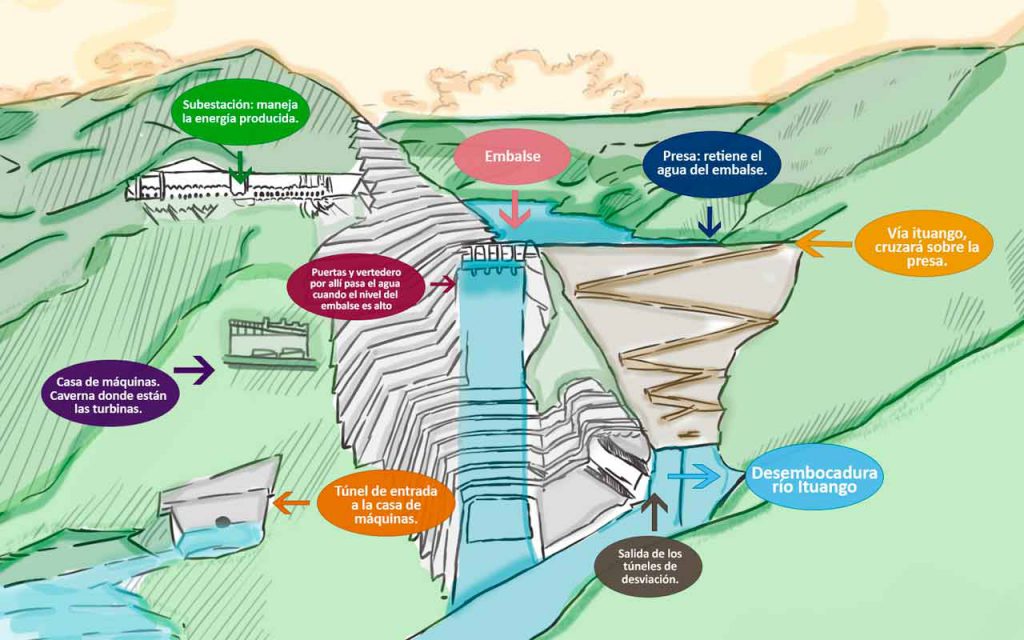

Hidroituango cuenta con dos túneles diseñados para la desviación temporal del agua en la margen derecha del río Cauca que se taponarán una vez entre a funcionar la represa; un vertedero para evacuación de crecientes en el embalse, controlado por cinco compuertas, y un túnel de descarga intermedia que administra el llenado del embalse y garantiza la descarga hacia aguas abajo de la presa.

Argelino Durán Ariza, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, agrega a esta discusión que “para hacer una presa de concreto se necesitan rocas muy competentes a sus lados ya que son el soporte de su cimentación, esto significa que la pared termina apoyada en las montañas de ambos lados y, si estas no son competentes, la presa no se podría hacer”. Por eso, en Colombia, la mayoría de los diques son hechos a base de enrocado, teniendo en cuenta que muchos proyectos hidráulicos están ubicados sobre fallas geológicas en las cordilleras nacionales que son relativamente jóvenes.

Una nueva alerta movilizó a cerca de 9.000 personas el 17 de mayo de 2018. Esta vez se trató de un deslizamiento de tierra que obstruyó el flujo del agua a través de la casa de máquinas e hizo que el líquido saliera a través de las galerías de tránsito o túneles para la movilidad de los trabajadores. El resultado fueron cuatro personas heridas y la evacuación masiva de las comunidades aguas abajo de la presa. La tragedia continuaba.

Un riesgo de carácter ambiental

Con el paso de los días, las noticias para los habitantes del Cauca mejoraban. De hecho, para el viernes 18 de mayo de 2018, el caudal ya había descendido cerca de un 20% al tiempo que 1.500 personas trabajaban a toda máquina para alcanzar los 410 metros de la cota, o pared de la presa, mientras evacuaban el agua por el vertedero lateral; pero una nueva emergencia sacudió a la población una semana después cuando un deslizamiento en la parte alta de la montaña obligó de nuevo a la evacuación de la población y la declaración de alerta roja.

Al mes siguiente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros dio su parte sobre esta situación, asegurando que el proyecto es altamente riesgoso y ponía en peligro a las poblaciones aguas abajo de la presa. Esta información fue poco novedosa dado que el impacto social ya había sido anunciado el 30 de enero de 2009 en la licencia ambiental (Resolución No. 0155) entregada por el Ministerio del Medio Ambiente. Tal y como lo consigna el documento, los impactos de carácter social son:

“…afectación sobre los yacimientos arqueológicos, transformación de los sistemas culturales de la población, desplazamiento involuntario de los habitantes, afectación de sus condiciones de vida, alteración de la economía regional y generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto”, solo por destacar algunos.

Sobre este tema, Juan Diego Giraldo-Osorio, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Javeriana y líder del grupo en Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente (CIAA), argumenta que “los impactos sociales y ambientales de estas megaobras son pobremente valorados por la necesidad de obtener licencias ambientales”; además, enuncia la pérdida de la conectividad del río y la disminución de la carga de sedimentos y nutrientes como consecuencia del proyecto Hidroituango.

No en vano, Neyla Castillo Espitia, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magister en Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, abordó, durante el foro javeriano, la relación que hay entre los cañoneros —habitantes de las partes bajas de las montañas— y montañeros —pobladores de las partes altas de las laderas del río Cauca— con las modificaciones en el ecosistema. Así reconoció que la reducción del caudal por la construcción de la presa no solo ha afectado las actividades económicas y alimentarias de los pobladores, porque al no tener subienda de peces, sus prácticas de intercambio de productos de pancoger (maíz, fríjol, yuca y plátano) se han disminuido; también aseguró que la actividad de barequeo, con la cual recolectan el oro para sus comunidades, ya no es como antes.

Responsabilidad como país

Una nueva contingencia advirtió Colombia el 11 de enero de 2019. Se decretó la alerta naranja al hallar un socavón de 18 metros de profundidad cerca a la casa de máquinas, al interior de la montaña. EPM respondió a esta situación con el cierre de una de las compuertas que dirige el agua desde el embalse a la descarga de máquinas, disminuyendo así el caudal aguas abajo de la presa y dejando cerca de 148 peces muertos; sin embargo, esta cifra no se aproxima a la masiva mortandad de especies y el grave daño ecológico que ocasionó del cierre de la segunda compuerta a inicios de febrero.

Además, mucho se ha hablado sobre los recientes eventos sísmicos que ha tenido el país durante los últimos días, inclusive, se especuló sobre la relación entre estos movimientos como el de Zapatoca, Santander, con magnitud de 5,4 en la escala Richter; en Planadas, Tolima, de 4,7, o el del pasado 19 de febrero en Chocó, de 4 grados según el Servicio Geológico Colombiano, y el desequilibrio de la presa. Sobre esto, el ingeniero Ordoñez, asegura que un temblor de estas magnitudes en la zona de Ituango podría ocasionar un derrumbe, en consecuencia, generar una onda y acabar con el proyecto.

Fuentes gubernamentales han expresado su preocupación por la estabilidad del terreno y las dos fallas geológicas sobre las cuales se ubica Hidroituango: Mellizo y Tocayo. Al respecto, el geólogo Germán Vargas sugiere que “como las condiciones del macizo rocoso han sido afectadas por la presencia de deslizamientos y hundimientos, entonces, la ocurrencia probable de un sismo en la zona afectaría las laderas del cañón del Cauca”; en oposición, Durán Ariza indica que “en el caso de Hidroituango, la presa tiene en su base cerca de un kilómetro de ancho y unos taludes estables; no es un monte pequeño, es una montaña. Por eso, este tipo de obras son muy estables, incluso desde el punto de vista sísmico se comportan muy bien”.

El Brendunco, como llamaban los aborígenes del siglo XVI al río Cauca, es feroz, profundo y, en sí mismo, misterioso. Es el punto de encuentro de más de 100 ríos que desembocan en él; el hogar de especies como el ave payador canela, el bagre rayado y la pacarana, un roedor, y el proveedor de 2.720 millones de metros cúbicos de agua para abastecer a Hidroituango.

Colombia tiene sus ojos puestos sobre este proyecto, y la academia, sus aulas para formación. “Teniendo en cuenta esta problemática, buscamos con nuestro programa que los estudiantes entiendan no solamente la practicidad de los sistemas hidráulicos sino también que tengan herramientas para hacer propuestas novedosas y concretas sobre posibles formas de manejar los inconvenientes propios de un proyecto hidroeléctrico como Hidroituango”, asegura Jorge Alberto Escobar, quien también es director de la Maestría en Hidrosistemas de la Javeriana.

Datos de interés

La semana pasada, el 27 de febrero, la Procuraduría General y la Contraloría General de la Nación se reunieron en la Universidad de Antioquia, junto a 40 representantes de comunidades e instituciones públicas y privadas para buscarle una solución a la problemática ambiental y social del proyecto. Un día después, EPM presentó su controversial participación en la subasta convocada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), donde, según Jorge Londoño de la Cuesta, su gerente, Hidroituango aportará al país una potencia de 1.200 gigavatios en 2022. Respecto a este tema, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sosiente que “una posibilidad muy buena para que no entremos a un racionamiento de energía es que el proyecto Hidroituango salga adelante. EPM es bastante optimista, yo ahora solo soy optimista y creo que el proyecto puede funcionar”.

Finalmente, el pasado viernes, el país presenció la entrega del estudio causa-raíz que la firma Skava Consulting hizo sobre el grave evento geológico que obstruyó el túnel de desviación del río Cauca el 29 de abril de 2018; según su análisis, esta emergencia ocurrió por la erosión progresiva de las rocas en el piso del túnel auxiliar de desviación con el flujo a presión del caudal; sin embargo, el estudio sugiere que el error se debió a “una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría, el cual estuvo a cargo del Consorcio Generación Ituango (Integral – Solingral), a quien le corresponderá dar las explicaciones técnicas pertinentes”, tal y como cita EPM en su más reciente comunicado.

1 comentario

Interesante artículo sobre el mas importante río de Colombia. Navegando por internet encontré una información sobre su procedencia, se las comparto https://riosdelplaneta.com/rio-cauca/