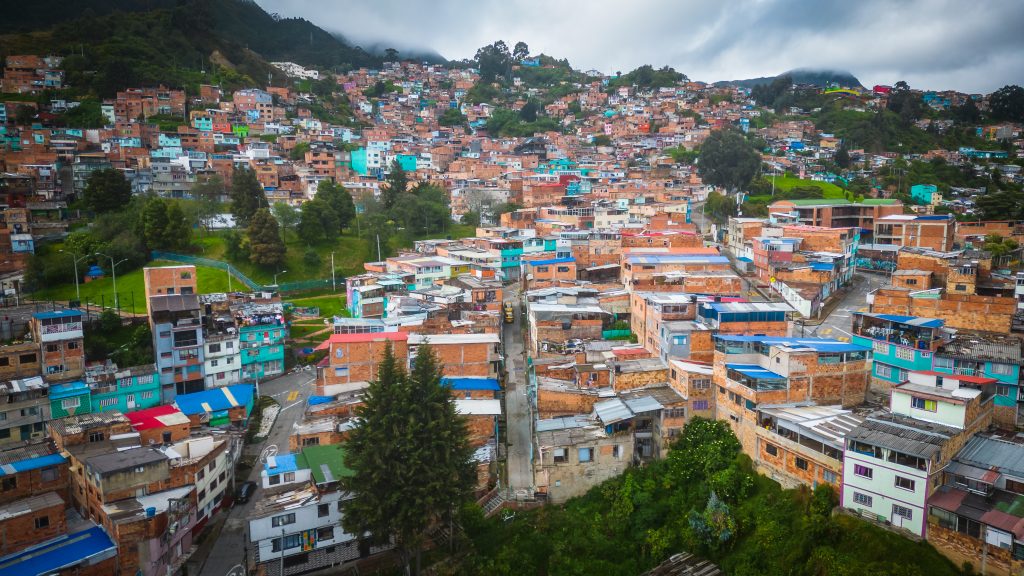

En Bogotá, el espacio verde no siempre significa lo mismo. En algunos sectores, es sinónimo de privilegio con árboles frondosos que proyectan sombra sobre andenes amplios, jardines cuidados y parques limpios. En otros, el verde adopta un tono más precario, donde el pasto sobrevive entre las grietas del cemento o los matorrales crecen junto a un caño contaminado. La diferencia, más que estética, revela una forma de desigualdad y podría tener efectos sobre la salud mental, según muestran investigaciones javerianas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP), Bogotá cuenta con apenas 4,8 metros cuadrados de espacio público por habitante, lejos de los 15 metros que establece el decreto 1077 de 2015. Aunque la OMS recomienda al menos un árbol por cada tres personas, en la ciudad, solo Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y La Candelaria cumplen con este estándar. En contraste, en Bosa cerca de siete personas deben compartir un solo árbol.

Ahora bien, estos datos hay que mirarlos con cautela, pues muchas veces la diferencia numérica entre las localidades más adineras y las más vulnerables no es significativa. Carencias propias de lo cuantitativo, que el profesor Juan Guillermo Yunda, del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana ha tenido muy presente: “es necesario analizar los espacios verdes no solo desde indicadores numéricos, sino también desde las experiencias que producen. Más que la cantidad, es importante ver la calidad”.

En su investigación, publicada en la Revista de Urbanismo, Yunda rastreó más de 636 parques bogotanos a través de las reseñas de Google Maps, utilizando técnicas de análisis de datos cualitativos a gran escala. Lo que encontró fue una “geografía emocional” de la ciudad: los habitantes de barrios de mayores ingresos mencionan la tranquilidad, la limpieza y los paseos con mascotas mientras que los de sectores populares hablan de canchas, ruido, deporte y miedo. La percepción de calidad concluye Yunda, “no depende solo del parque, sino del entorno social que lo rodea”.

Paradójicamente, según esta investigación, los parques más valorados son también los menos usados. En los sectores de altos ingresos, los espacios verdes tienden a permanecer semivacíos, mientras que en los barrios densamente poblados los parques se llenan en las noches y los fines de semana. Mientras que el parque en las clases privilegiadas es el espacio de respiro o de sacar al perro, en las clases populares tiene múltiples usos. “Es el gimnasio, el lugar de esparcimiento, el complejo deportivo”, afirma el investigador.

En esa misma línea, Germán Montenegro, profesor del Departamento de Arquitectura de la Javeriana, insiste en que la clave está en una distribución más justa del espacio urbano. La alta densidad poblacional sin un equilibrio ambiental genera hacinamiento, desigualdad y deterioro del tejido social. Al contrario, la baja densidad concentrada en las zonas privilegiadas perpetúa la segregación.

Montenegro afirma: “Lo importante es promover la apropiación del espacio. En las poblaciones vulnerables, el parque suele convertirse en un lugar de inseguridad o abandono. Por eso, además de fortalecer las políticas públicas, es fundamental trabajar en procesos educativos que fomenten el cuidado y el uso comunitario de los espacios verdes”.

El negocio del espacio verde

El Estado regula el orden urbano mediante planes y normas, pero el mercado introduce desequilibrios. Así ocurre con las construcciones de complejos residenciales donde palabras como “campestre” o “bosque” en los nombres del proyecto se vuelven moneda de cambio. El marketing inmobiliario ha convertido las zonas verdes en argumentos de venta, subordinando su función ecológica a la rentabilidad

En consecuencia, las áreas verdes en ciudades como Bogotá se han asociado históricamente con el bienestar de las clases más privilegiadas. Los sectores con mayor poder adquisitivo disfrutan de parques amplios y arbolados o de jardines internos en sus casas; los de menores recursos acceden a un verde fragmentado, cercado o degradado. En palabras de Montenegro: “El verde se convierte en un privilegio concedido solo a quienes pueden pagarlo”.

Y, sin embargo, según Montenegro, Bogotá tiene una paradoja: “en esta ciudad, el pasto crece entre el cemento sin pedir permiso, mientras otros países gastan millones para que una planta logre sobrevivir”,

Las zonas verdes, más que una categoría de ornamento territorial, son infraestructura vital. Reducen contaminantes, amortiguan el ruido y fortalecen la convivencia, favoreciendo el bienestar social. También regulan la temperatura, ya que el pavimento, la falta de vegetación y el cambio climático incrementan el calor en las ciudades, fenómeno conocido como “Islas de Calor Urbano”. Frente a este contexto, surge una cuestión clave: ¿cómo impacta en la salud mental contar con estos espacios naturales en la vida cotidiana?

Naturaleza, antídoto del estrés urbano

Un estudio publicado en la revista Biomédica exploró los efectos de la inmersión en la naturaleza sobre la salud humana. La investigación, dirigida por el médico javeriano Jeandran Malagón Rojas, quien durante siete años coordinó el Grupo de Investigación en Salud Ambiental y Laboral del Instituto Nacional de Salud, analizó los impactos fisiológicos de esta práctica en un grupo de trabajadores del sector salud en Bogotá.

La investigación siguió a 25 profesionales de la salud que durante un mes participaron en sesiones semanales de “terapia de inmersión en la naturaleza”, conocidas también como Shinrin-Yoku o baños de bosque. Las actividades, desarrolladas en parques metropolitanos y bosques urbanos seleccionados por su biodiversidad y cobertura arbórea, fueron guiadas por expertos en salud ambiental y en programas de naturaleza y bienestar del Jardín Botánico de Bogotá.

A lo largo de cuatro fases —respiración consciente, activación de los sentidos, caminatas lentas y diálogo sobre la experiencia—, los participantes aprendieron a observar con atención, a escuchar el sonido de las hojas, a reducir el ritmo y a percibir los estímulos naturales sin la mediación del trabajo ni la prisa. Antes y después de las sesiones, el equipo midió los niveles de cortisol en saliva —hormona liberada por el cuerpo en situaciones de estrés—, y variables psicológicas como estrés percibido, fatiga, ansiedad y calidad del sueño.

Se logró demostrar que quienes participaron redujeron en promedio 2,6 puntos sus niveles de estrés percibido y disminuyeron en 2,7 nanogramos por mililitro su concentración de cortisol, en comparación con el grupo control, que no mostró variaciones relevantes. También se registró una mejoría en la calidad del sueño y una reducción de la fatiga general, aunque no en los parámetros de ansiedad. “Los hallazgos sugieren que la inmersión en la naturaleza puede incorporarse como una estrategia de salud ocupacional y preventiva”, afirma Malagón.

Sin embargo, aclara: “No se trata de sustituir la psicoterapia ni la medicación, sino de reconocer el papel del entorno urbano en la salud mental y física de las personas”. En una ciudad como Bogotá, donde millones habitan barrios con menos de cinco metros cuadrados de espacio verde por persona, el déficit de naturaleza no es solo un problema de planificación urbana, es un indicador de inequidad fisiológica. “Si el bosque cura, la ausencia de verde podría estar enfermando”, concluye Malagón.

La desigualdad en Bogotá también se traduce en un acceso diferente a metros de césped, número de árboles, y a la manera en que el verde se habita y se experimenta. Reconocer el verde urbano como infraestructura esencial, y no como adorno, implica repensar la ciudad desde su capacidad de respirar.