Hace varias semanas, en el departamento de Casanare, el Ejército colombiano arrojó 8.000 semillas desde un helicóptero con el propósito de que se conviertan en árboles, en áreas que posiblemente, según expertos, son sabanas. A pesar de que este tipo de acciones sin base científica para la recuperación de los bosques parecen ser recurrentes en el país, varios investigadores proponen una estrategia para la restauración de ecosistemas en estado crítico y de baja productividad.

El profesor Andrés Etter Rothlisberger, del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, es el director del equipo de cinco investigadores que analizaron diversos territorios de las jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En el estudio proponen áreas prioritarias para la restauración basadas en los ecosistemas críticos que identificaron en la aplicación de la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia, un protocolo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este científico explica que desde la década del setenta debido al crecimiento de la población del país y sus demandas, se produjo una aceleración de la expansión de la frontera agrícola, la urbanización y la intensificación de los cultivos, que ha puesto en riesgo a muchos ecosistemas a punto de desaparecer. “El estudio identifica que los ecosistemas secos ubicados en el Caribe y en ciertas zonas de los valles interandinos son los más afectados por los procesos de intervención. En esas zonas se ha mantenido una mayor presión histórica y con una mayor población”, agrega.

Aunque en Colombia se habla permanentemente de la deforestación, no hay que olvidar que otros ecosistemas como las sabanas, los humedales y los páramos también están sufriendo procesos de degradación que van en aumento y también deben ser parte de las iniciativas de recuperación de los espacios naturales.

La clave de la propuesta

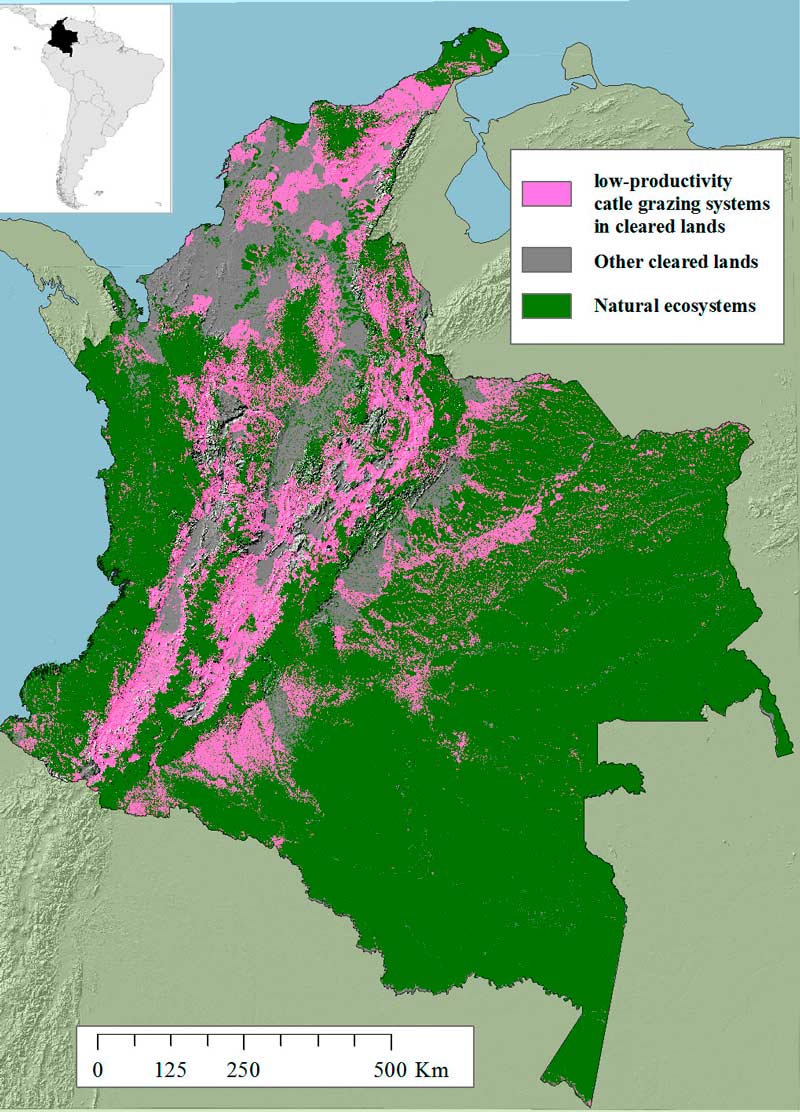

El área intervenida que abarca la frontera agrícola es hoy de cerca de 40 millones de hectáreas, una cifra muy alta si se mide por habitante.

De acuerdo con los análisis hechos, en estas áreas se podrían ejecutar procesos de restauración, entendida como un proceso de recuperación del territorio a su estado original, antes de ser transformado. “Hay que centrarse en ecosistemas en estado crítico y que tengan baja productividad.

Generalmente son áreas de ganadería, improductivas y con baja generación de ingresos. Las áreas que cumplen con esas condiciones son más de seis millones de hectáreas, que deben ser una prioridad.

Es importante que el costo de oportunidad de éstas sea el menor posible, para evitar competir con otros usos. Para esto es importante buscar áreas que estén lejos de las carreteras, pues uno de los factores que más incide en el costo de la tierra es la accesibilidad”, manifiesta Etter.

Este mapa muestra en color rosado cuáles serían los terrenos de baja productividad en Colombia que podrían ser objeto de restauración

Otro de los aspectos importantes que se tuvieron en cuenta para identificar las áreas prioritarias para la recuperación de los ecosistemas es encontrar terrenos con suelos que no estén demasiado degradados porque si lo están, la probabilidad de que se restauren es mucho más difícil y costosa. También se tuvo en cuenta la cercanía a las áreas naturales y las fuentes de agua, porque así es más fácil que lleguen semillas por dispersión natural y así acelerar el proceso de la restauración.

Sin embargo, para que estas superficies puedan restaurarse efectivamente, necesitan tener recursos disponibles, entre ellos los presupuestos que tienen destinados las CAR para estos fines. Según cifras que maneja Etter y su equipo de trabajo, estas instituciones pueden tener entre 20 y 30 millones de dólares anuales para invertir en restauración y conservación, lo que en su concepto no es suficiente para dar solución a esta problemática. El estudio muestra que entidades ambientales de seis regiones del país (Cortolima, Corpamag, Cam, Corpocesar, Corporinoquia y Corantioquia) tienen cada una más de 400 mil hectáreas identificadas como prioritarias para ser restauradas.

Restauración pasiva, más barata y efectiva

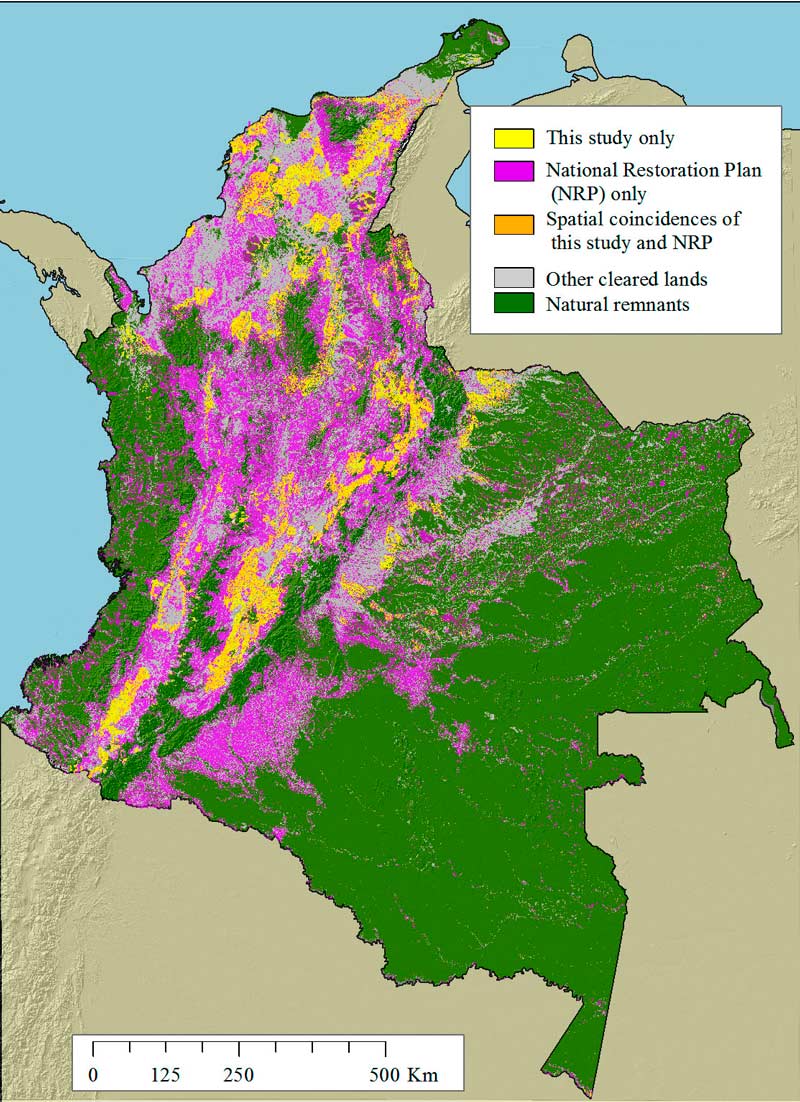

Un apartado del estudio científico examina el Plan Nacional de Restauración que aplica el gobierno colombiano. Al comparar los objetivos de las estrategias, la ruta estatal habla de recuperar 24 millones de hectáreas mientras que en este análisis propuesto se habla de algo más de 5 millones 950 hectáreas. Sorpresivamente, en ambas apuestas solo coinciden el 12% de los territorios, siendo la del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible muy extensa, que no tiene suficientemente en cuenta los ecosistemas en riesgo, los usos actuales de la tierra y sus costos de oportunidad, dice Etter.

Este mapa muestra en amarillo y naranja las áreas que según el estudio tienen alta prioridad para ser restauradas. En morado, las que considera el Gobierno como objeto de recuperación.

“Hay dos modalidades generales para restaurar áreas degradadas. La activa es la de ir y sembrar especies para acelerar la restauración. La pasiva consiste en aislar el área del ganado y de actividades humanas, para que la misma naturaleza se encargue de hacer ese proceso. Como lo mostramos en la introducción y en la discusión, hay estudios que han demostrado que por costos es lo más efectivo que hay. La regeneración natural que ocurra en las áreas protegidas es la mejor restauración”, manifiesta.

También menciona que muchos estudios a nivel mundial han confirmado que en general los procesos de restauración activa basados en la siembra de árboles (El gobierno Duque tiene la meta de sembrar 180 millones de plántulas) tienden a ser mucho más costosos. Por eso, es radical en afirmar que la restauración tiene tanto de biología, como de ecología y economía. “En este país hay grandes extensiones de usos ganaderos improductivos que no tienen sentido. Se podría ir a esas áreas y reconvertirlas para que garanticen la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”, complementa Etter.

Según este artículo (publicado en la revista especializada Land and Policy), la contribución de este estudio es que define las áreas claves para hacer la restauración en Colombia, lo que les da herramientas de planeación y ejecución a los tomadores de decisiones. Un siguiente paso es el de analizar en mayor detalle estos territorios, en especial en términos de propiedad y tenencia, y de valorar los costos de oportunidad para dimensionar las inversiones.

2 comentarios

Hola buenas tardes. Podríamos saber cómo es el noMbre del artículo de investigación . Saludos!

Un estudio bastante aproximado a las necesidades de la conservación y desarrollo de ecosistemas duramente afectados por inadecuados manejos generalmente humanos.