En la antigüedad, los médicos creían que las plantas medicinales se asemejaban a la parte del cuerpo que podían curar. Las hepáticas reciben su nombre porque su forma hacía creer que servían para tratar los males del hígado, lo mismo para las pulmonarias, cuyas hojas manchadas quizás evocaban la imagen de un pulmón ulcerado. Aunque esta creencia fue refutada por la ciencia hace décadas, existe una planta para la que aún parece aplicarse: La barba de viejo.

Esta enredadera, que cuelga de las ramas de los búcaros, encinos o cipreses como una maraña de nervios, podría ocultar la clave para tratar el deterioro cognitivo, uno de los efectos secundarios menos conocidos del cáncer y sus tratamientos. Wilson Leonardo Villarreal, biólogo y estudiante de doctorado de la Universidad Javeriana, trabaja con extractos derivados de esta planta que han demostrado una capacidad neuroplástica, es decir, que promueven el crecimiento y la búsqueda de conexiones en las neuronas.

Tillandsia usneoides es una planta de las familias de las bromelias, contrario a lo que parece, no es parasitaria. Posee raíces aéreas y se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina.

El cáncer y la barba de viejo

El cáncer puede afectar al sistema nervioso de varias maneras. Tal vez un conjunto de células errantes haya empezado a dividirse descontroladamente en el cerebro, la médula o los más de 150.000 kilómetros de nervios que se entretejen a través de nuestro cuerpo, e incluso si no lo hacen, la ansiedad y la depresión que esta enfermedad causa es capaz de deteriorar a las neuronas y su capacidad de conectarse.

Sin embargo, los tratamientos con los que contamos hoy en día, como la quimioterapia y radioterapia pueden acabar siendo más destructivos para las células del sistema nervioso que el mismo cáncer. “Todos los quimioterapéuticos actúan en células que se reproducen. Como las cancerígenas se dividen más, las atacan más fuerte, pero todas nuestras células se tienen que reproducir, entonces el medicamento ataca indiscriminadamente al cuerpo. Esto tiene efectos en el sistema nervioso central, y se empiezan a perder procesos celulares, moleculares y fisiológicos que conllevan a pérdidas en la memoria, el aprendizaje o la comunicación”, explica Villarreal.

En el programa GAT (Generación de alternativas terapéuticas) de la Universidad Javeriana, del que hace parte Villarreal, se investiga cómo se pueden desarrollar tratamientos alternativos para el cáncer utilizando plantas presentes en Colombia, como el anamú y el dividivi. La barba de viejo también se estaba en sus radares desde hace un tiempo, pues se ha encontrado que funciona para combatir los tumores, pero su potencial neuroquímico fue el que atrapó la mente del biólogo.

“Sabemos que parte del extracto puede entrar al sistema nervioso central. Ahí hay dos opciones de las que aún no tenemos certeza: o las moléculas se unen a un receptor en la membrana de la neurona, desencadenando una cascada de señales que activa genes que hacen crecer a las dendritas (receptoras de impulsos eléctricos) y el axón (emisor del impulso), o entran directamente a la célula, causando un efecto similar”, describe.

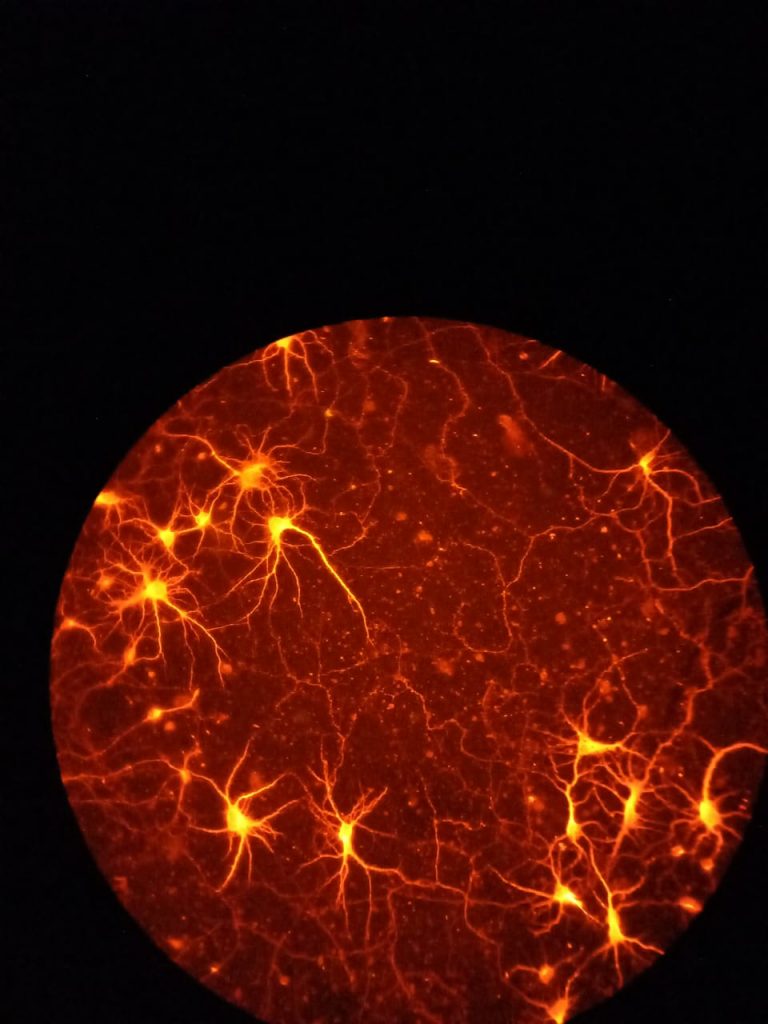

Aunque aún no se sepa cómo funciona el extracto de barba de viejo, sus efectos son claros. Las partes que emiten y reciben las señales eléctricas en las neuronas crecen, lo que les permite crear nuevas conexiones o recuperar aquellas que se han perdido. A esto se le conoce como neuroplasticidad estructural.

Actualmente, Villarreal investiga estas propiedades in vitro, es decir, en cultivos de neuronas de rata que se toman directamente de los embriones y se siembran en placas con el propósito de mantener las condiciones más cercanas a la naturaleza posibles. También, está investigando el extracto en sí mismo, para saber cuáles son esos compuestos que favorecen el crecimiento de las neuronas y que, posteriormente, pueden ser patentados y comercializados.

El reto del desarrollo de medicamentos basados en plantas

El camino desde conseguir el extracto de una planta hasta convertirlo en un medicamento comprobado que pueda lanzarse al mercado es arduo y extenso. Primero están los ensayos celulares in vitro, como el que realizó Villarreal, luego van las pruebas preclínicas, donde se prueba la efectividad y seguridad del producto en animales no humanos, para asegurar que no sea tóxico o tenga otros efectos adversos. Luego, los ensayos clínicos tienen varias fases de pruebas en humanos que, si son exitosas, conllevan a un proceso de aprobación por entidades reguladoras como el INVIMA y, finalmente, su comercialización.

Esta lucha puede durar más de diez años, y muchos de los compuestos que se descubren se quedan atascados en alguna parte del proceso. No obstante, en el grupo de fitoquímica y neurobioquímica, donde trabaja Villarreal, exploran la posibilidad de continuar con las pruebas preclínicas. “Si la actividad de la barba de viejo se mantiene y es reproducible, podríamos pasar a trabajar con ratones, mirando cortes de tejidos que de verdad representen el estado fisiológico del animal”, asegura.

¿Cuál es el potencial de estas terapias?

El objetivo último de los proyectos que se desarrollan en el programa GAT es crear medicamentos fitoterapéuticos, que sirvan como apoyos o alternativas para tratar el cáncer y las condiciones que se derivan de él. “La idea es que lo que resulte de estos estudios sea una opción farmacéutica que, si bien no es la cura de la enfermedad, puede funcionar como un ayudante que elimine los efectos secundarios de los quimioterapéuticos y que en sí sea anticancerígeno”, recalca Villarreal.

También, tienen otras ventajas sobre los fármacos tradicionales, como su accesibilidad. “Como son productos naturales, por lo general son más económicos, más seguros”, complementa. Sin embargo, resalta que, a pesar de que aún falta mucho para llegar a ese punto, los proyectos que han surgido del programa han sido altamente valiosos.

La flora colombiana oculta un potencial médico inmenso que, aunque ha sido aprovechado por cientos de generaciones entre las culturas igualmente numerosas del país, sólo se ha empezado a explorar recientemente en la ciencia tradicional. A través de la unión de ambos conocimientos, las propiedades increíbles de estas plantas pueden salir a la luz y, con suerte, acabar desarrollando medicamentos que mejoren la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan. Ojalá esa creencia desactualizada de los doctores de antaño se cumpla esta vez, y las neuronas crezcan como los tallos enmarañados de la barba de viejo.