La energía nuclear, históricamente asociada a la devastación de la bomba atómica lanzada sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, al accidente de la central nuclear de Chernóbil o a las tensiones geopolíticas actuales, tiene una faceta radicalmente distinta y vital para la salud humana. Cada año, millones de vidas se salvan gracias a la aplicación de la física atómica en tratamientos médicos de alta precisión.

En todo el mundo, la radioterapia trata con éxito diversos tipos de cáncer. Exámenes como la PET (tomografía por emisión de positrones) y la SPECT (tomografía por emisión de fotón único) permiten detectar tumores en etapas tempranas, mientras que la gammagrafía diagnostica afecciones óseas, pulmonares y cardíacas. Esta faceta, conocida como Medicina Nuclear, demuestra el valor pacífico de la energía atómica.

Aunque Colombia no es potencia nuclear, participa activamente con investigaciones como la de Wilmar Rodríguez, docente del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Javeriana, quien encabeza estudios que buscan mejorar la seguridad y la eficacia de los tratamientos radioterapéuticos, maximizando los beneficios de la radiación sin poner en riesgo a pacientes ni personal médico.

La ciencia del blindaje

Cada año se practican más de 30 millones de procedimientos médicos basados en tecnologías nucleares, y la radioterapia es la estrella de la lista. Al concentrar radiación ionizante en el tumor, esta técnica rompe el ADN de las células cancerosas y evita muchas cirugías. Más de la mitad de los pacientes oncológicos la necesita, con eficacia demostrada en cáncer de mama, pulmón y próstata. El desafío, sin embargo, es administrar la dosis letal al tumor sin dañar tejidos sanos ni exponer al personal sanitario, de ahí los búnkeres de hormigón que envuelven las salas de tratamiento.

Quien ha pasado por radioterapia —o incluso por una simple radiografía— habrá notado que, una vez colocado el paciente, el equipo médico se repliega detrás de una puerta maciza y controla el procedimiento desde otra habitación. No es exceso de precaución: los haces ionizantes pueden ser tan potentes que, si escaparan, dañarían tejidos sanos y equipos electrónicos. Por eso los búnkeres llegan a tener muros de hormigón de hasta 7 metros de espesor.

En ese contexto, Rodríguez y su grupo de investigación se plantearon una pregunta clave: ¿es realmente necesario que los muros de los búnkeres de radioterapia tengan grosores tan extremos? Según el investigador, las normas actuales son “conservadoras”, es decir, están diseñadas para prever el peor de los casos posibles. Aunque esto garantiza la seguridad, también puede conducir a construcciones más costosas y sobredimensionadas. Para verificar si era posible optimizar estos diseños sin poner en riesgo a nadie, el equipo recurrió a una herramienta científica avanzada.

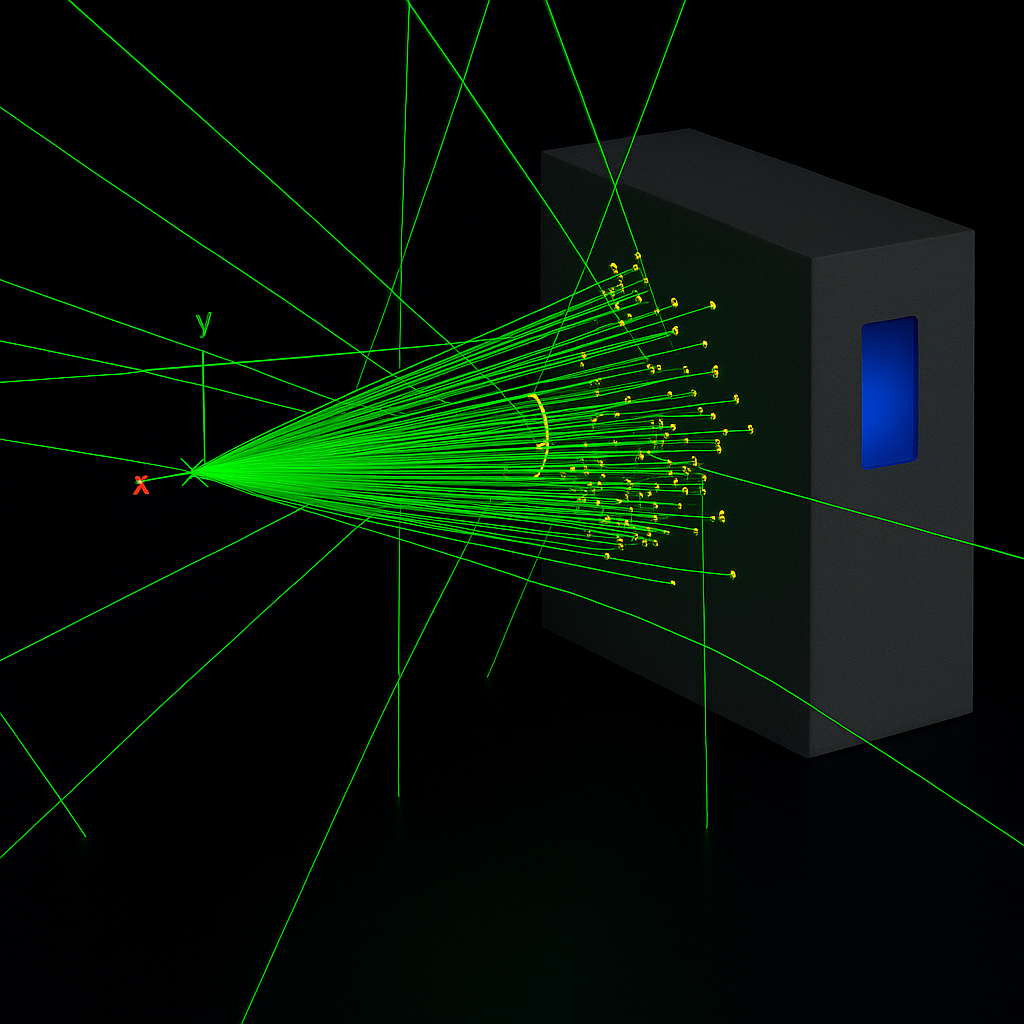

Utilizaron un método llamado simulación Monte Carlo, que permite modelar el comportamiento de partículas subatómicas con gran precisión. Lo hicieron mediante un software llamado Geant4, el mismo que emplean los físicos del CERN —el mayor laboratorio de física de partículas del mundo—. Este programa simula cómo viajan los fotones (partículas de luz) y calcula exactamente dónde chocan, se detienen o se dispersan. Gracias a esta simulación detallada, lograron construir un mapa preciso de la distribución de la radiación, con un margen de error inferior al 1 %. Los resultados mostraron que, para tratamientos comunes que usan haces de energía de 4 y 6 megaelectronvoltios (MV), los estándares actuales sobreestimaban el grosor necesario del concreto en hasta 10 centímetros.

El artículo propone, entonces, reemplazar la medida única de estos búnkeres por curvas de atenuación específicas —gráficas que muestran cuánto se absorbe paso a paso dentro del muro según el tipo exacto de radiación. Ya no se hablaría entonces de muros de 6 metros para todos, sino de diseños a la medida. El ahorro estimado se traduce en millones de pesos menos en concreto y en salas más espaciosas. “Le acabamos de regalar 30 centímetros de pared a cualquier hospital que construya un búnker en cualquier parte del mundo”, afirma Rodríguez.

El proyecto va más allá del grosor: el grupo elaboró mapas tridimensionales de dosis para localizar puntos donde la radiación se acumula y amenaza equipos sensibles. “La radiación también degrada la electrónica; saber dónde se concentra permite ubicar computadoras o sistemas de imagen en zonas más seguras”, señala. Los próximos pasos incluyen cuantificar cuánta radiación dispersa regresa al paciente tras rebotar en suelo y paredes: “Se cree que es muy baja, pero queremos ponerle números claros, no supuestos”, concluye el también líder de la línea de protección radiológica en la Asociación Colombiana de Física Médica.

Hacia una ley nuclear en Colombia

Los hallazgos del equipo de Rodríguez no solo abren la puerta a una medicina más eficiente y segura, sino que se alinean con un momento clave en el país: mientras el mundo mantiene su mirada en los destellos bélicos en Medio Oriente, en Colombia la misma fuerza que desata temores, es un sinónimo de alivio.

En días pasados, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 466/2024. El texto crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), diseña un blindaje jurídico de 80 artículos y promueve la fabricación de radiofármacos, pieza clave para desactivar la dependencia de insumos importados, que en 2023 paralizó tratamientos oncológicos en Bogotá, Medellín y Cali.

La norma traza una ruta de una década para que, hacia 2035, Colombia produzca sus propios isótopos médicos —átomos radioactivos usados como trazadores diagnósticos y dosis terapéuticas en hospitales— con estándares de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas inglés). Los réditos previstos no son difusos: hoy más de 30 000 colombianos se benefician cada año a la medicina nuclear y el sector ya genera 45.000 empleos, un 0,25 % del PIB. “Sin un marco legal estable, cada cambio de gobierno puede reescribir las reglas sobre material radiactivo; la ley brinda continuidad en las políticas en función de una autonomía económica”, subraya Rodríguez.

Tras sortear con éxito el primer debate, el proyecto deberá pasar ahora por la plenaria de la Cámara y luego por el Senado para convertirse en ley. De sancionarse, la llamada Ley Nuclear no solo blindará el suministro de radiofármacos, sino que podría duplicar en cinco años los 45.000 empleos actuales de un sector que ya aporta el 0,25 % del PIB. Gracias a investigaciones como las de Rodríguez y al fortalecimiento de la tecnología atómica en Colombia, miles de pacientes oncológicos accederán a tratamientos más rápidos y seguros. Los impactos también alcanzarán sectores como la industria, la agricultura y la educación.

Para leer más

Título de la investigación: Estudio y consideraciones sobre la determinación de curvas de atenuación en hormigón para haces de radioterapia.

Investigadores: J.O. Páez , W. Rodriguez, D. Cano.

Departamento de Física, Facultad de Ciencias.

Pontificia Universidad Javeriana.