La comida y sus transformaciones revelan historias complejas que conectan, desde los actos cotidianos, geografías distantes del territorio nacional. Cada plato en la mesa expresa relaciones de poder, sistemas socioecológicos y formaciones culturales que se traducen en experiencias con sensaciones, sabores y olores propios.

Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia, a sus complejas realidades. Por eso, Diana Ojeda, doctora en Geografía e investigadora adscrita al Instituto Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana, propuso visibilizar las múltiples dimensiones del conflicto, el extractivismo y el despojo en el país a través de recetas tradicionales de cada región. Para lograrlo, trabajó con el guionista Pablo Guerra, los antropólogos Sonia Serna y Julio Arias, y otros cinco coinvestigadores, entre geógrafos, escritores y artistas.

Así nació la novela gráfica Recetario de sabores lejanos, un proyecto de investigación-creación que conjuga la narrativa gráfica con aproximaciones etnográficas a diferentes formas de violencia, el sufrimiento, las estrategias de resistencia y las formas de reivindicación de comunidades rurales, urbanas, étnicas y campesinas que se tejen alrededor de ecosistemas, cultivos, fogones y mesas.

“Hemos explorado las potencialidades de la narrativa gráfica a la hora de contar complejas historias de guerra y de violencia, desde una perspectiva que permite entender cómo se abren paso la vida y la resistencia en medio de circunstancias dolorosas”, explica Ojeda, y añade: “La narrativa gráfica es un lenguaje donde estas historias se pueden contar en un tono íntimo que permite tender puentes a través de la distancia y la diferencia”.

Esta obra recoge las historias del despojo socioambiental que hay detrás de ocho platos. Cada uno de ellos da cuenta de los productos, las formas de preparación, los rituales y las historias individuales y colectivas de las tradiciones culinarias. Además, para cada plato hay una producción fonográfica que, a modo de podcast, permite profundizar en la información.

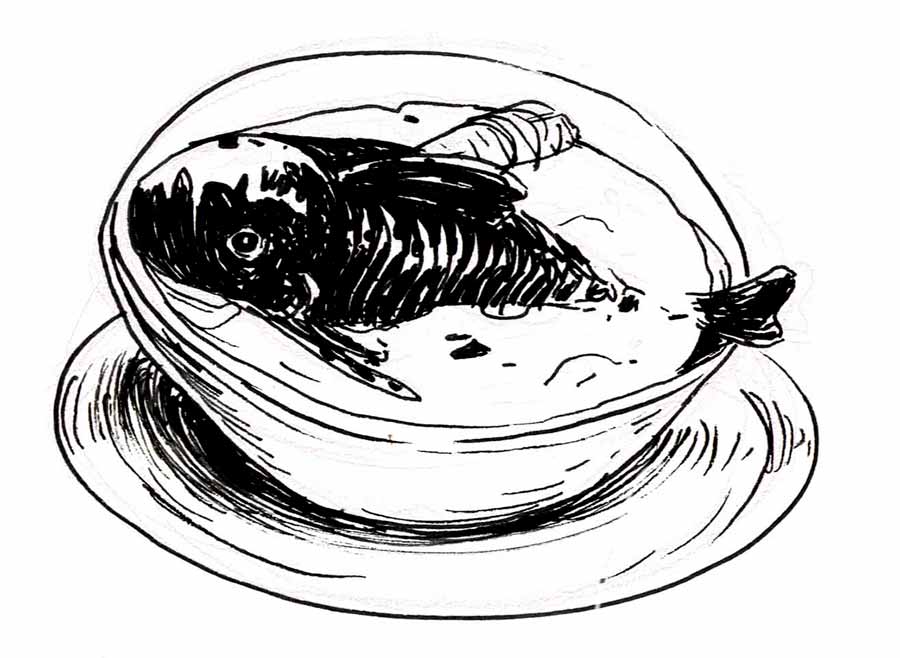

Viuda de bocachico

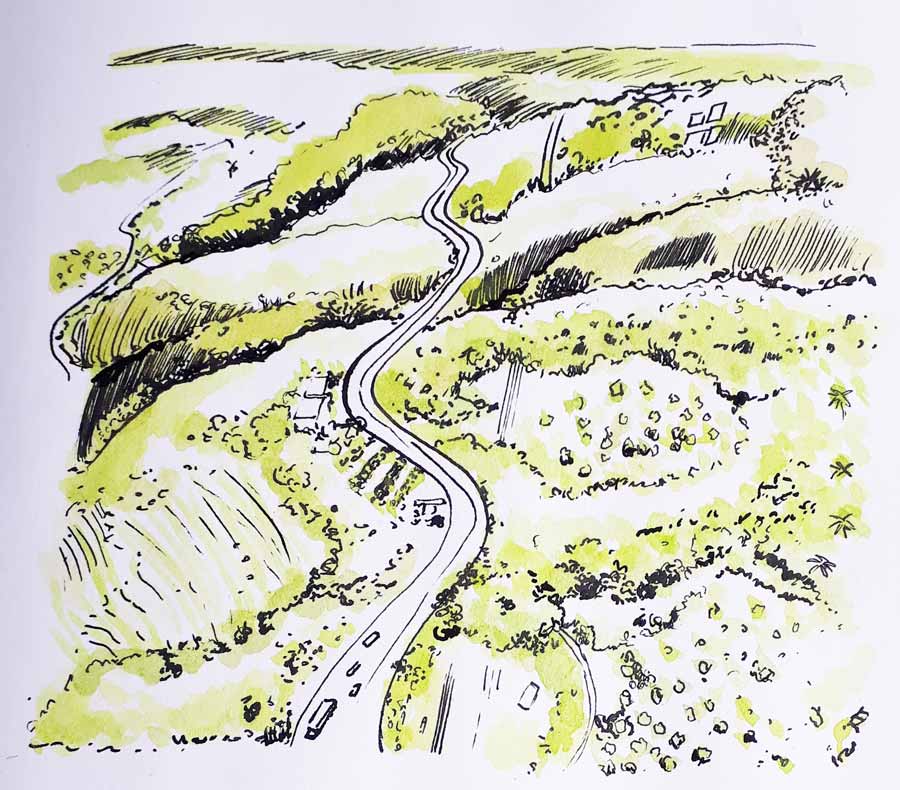

- Lugar: bajo río San Jorge, departamento de Córdoba

- Investigador: Alejandro Camargo, doctor en Geografía

El bocachico se hierve entre vegetales, envuelto en hojas de plátano, y se sirve sobre una cama de guiso fresco. Este plato es el más representativo del bajo río San Jorge, en el departamento de Córdoba, y al mismo tiempo su historia narra los conflictos, tensiones e incertidumbres que rodean la actividad pesquera en la región.

Por un lado, el despojo histórico de la tierra y el agua hizo que los campesinos se dedicaran mayoritariamente a la pesca y, por el otro, la competencia por los pescados llevó al uso generalizado de tecnologías de extracción que han incidido negativamente en la disponibilidad de las especies. Estas prácticas disminuyeron la cantidad y tamaño de peces como el bocachico, transformaron la dieta y el acceso al alimento, y generaron el consumo de especies antes no contempladas por razones culturales.

Cerdo guisado con tungos de maíz

- Lugar: sabanas del departamento de Casanare

- Investigadores: Íngrid Díaz Moreno, máster en Antropología, y Julio Arias Venegas, candidato a doctor en Antropología

Ante la incertidumbre por la expansión de monocultivos a gran escala en los llanos colombianos, la autosubsistencia y la abundancia de comida son fundamentales para la gente de las sabanas del Casanare, pues son prueba de su autonomía y soberanía. El cerdo guisado con tungos de maíz ―una especie de bollos de mazorca― es central en su dieta, porque denota la importancia de la agricultura para el mantenimiento de las familias en la región, matiza la idea del sufrimiento por la escasez de alimentos, aleja a las personas del imaginario de la carne de res asociada con la ganadería extensiva y la tala de monte, y pone en duda la idea de la existencia de territorios disponibles para alimentar al mundo con agroindustria a gran escala. La carne de cerdo es adobada con hierbas de las huertas y se sirve acompañada con yuca, plátano o maíz cultivados en medio del monte.

Sancocho de coroncoro

- Lugar: hacienda Las Pavas, sur del departamento de Bolívar

- Investigadora: María Alejandra Grillo, abogada y antropóloga

- Ilustrador: Henry Díaz

La hacienda Las Pavas está ubicada en la isla de Papayal, en el departamento de Bolívar, entre el río Magdalena y el brazuelo de Papayal. Desde los años 60, han llegado personas interesadas en ella por su ubicación geográfica, entre las que se cuentan inversionistas ganaderos con dineros presuntamente provenientes del narcotráfico, grupos armados al margen de la ley y empresarios de la palma aceitera.

Esta situación ha implicado una profunda alteración de las reglas vecinales de convivencia y ha ocasionado que los actores foráneos pongan en riesgo la vida de los habitantes tradicionales de la isla de Papayal. Recientemente, los campesinos ganaron la disputa jurídica por la tierra de la hacienda Las Pavas contra la empresa Aportes San Isidro SAS, que desde 2007 defendía su propiedad ―aunque no la utilizaba― a través de un cuerpo de seguridad encargado de quemar casas, cortar cultivos e intimidar a los campesinos, bloqueando el retorno de la población desplazada.

Productos de la huerta amazónica, la huerta de enredaderas y el huerto de frutales

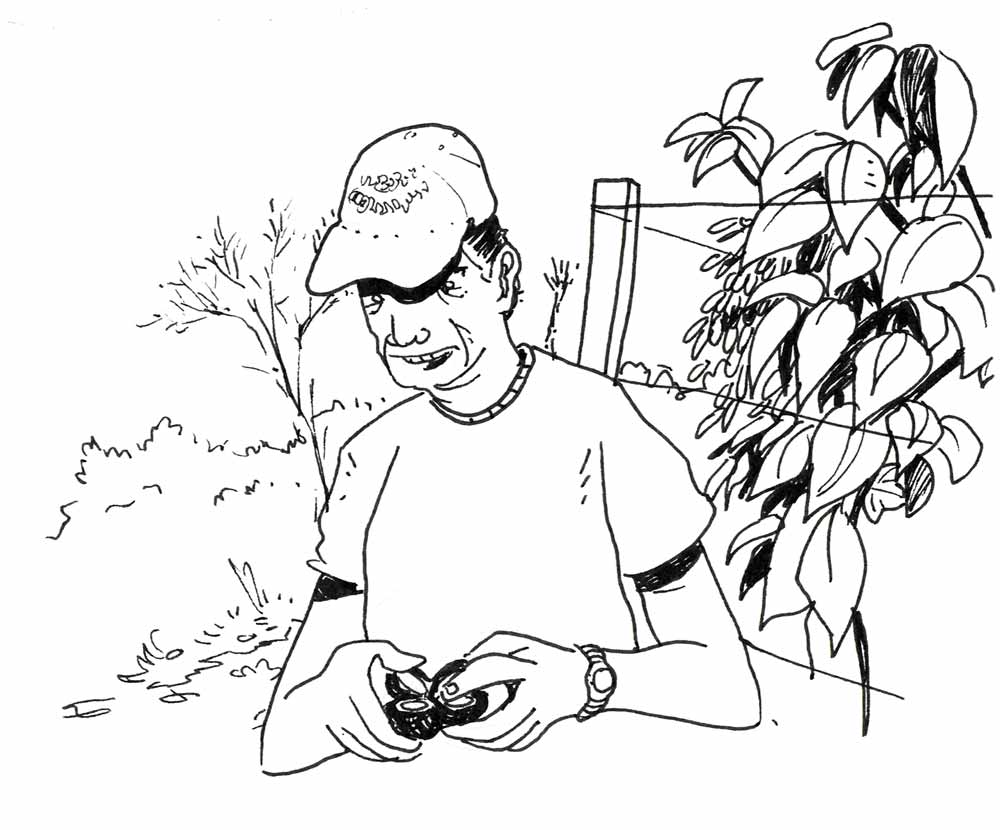

- Lugar: piedemonte amazónico, departamento de Putumayo

- Investigadora: Kristina Lyons, doctora en Antropología

Putumayo es una compleja zona de colonización, receptora de campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados de otras regiones del país. Con la expansión de monocultivos de coca, los ecosistemas de la región han perdido sus recursos naturales. Además, la población ha sido víctima de la guerra debido a las aspersiones con glifosato, los bombardeos militares, las minas antipersonales, la deforestación y la contaminación de los suelos y los ríos por la destrucción de los oleoductos.

Una iniciativa liderada por la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño) (Meros), a través del Plan de Desarrollo Integral Andino- Amazónico (Pladia 2035), busca rechazar las prácticas agroextractivistas, resistir el desplazamiento, permanecer en fincas agroproductivas sostenibles y promover la huerta amazónica, la huerta de enredaderas y el huerto de frutales.

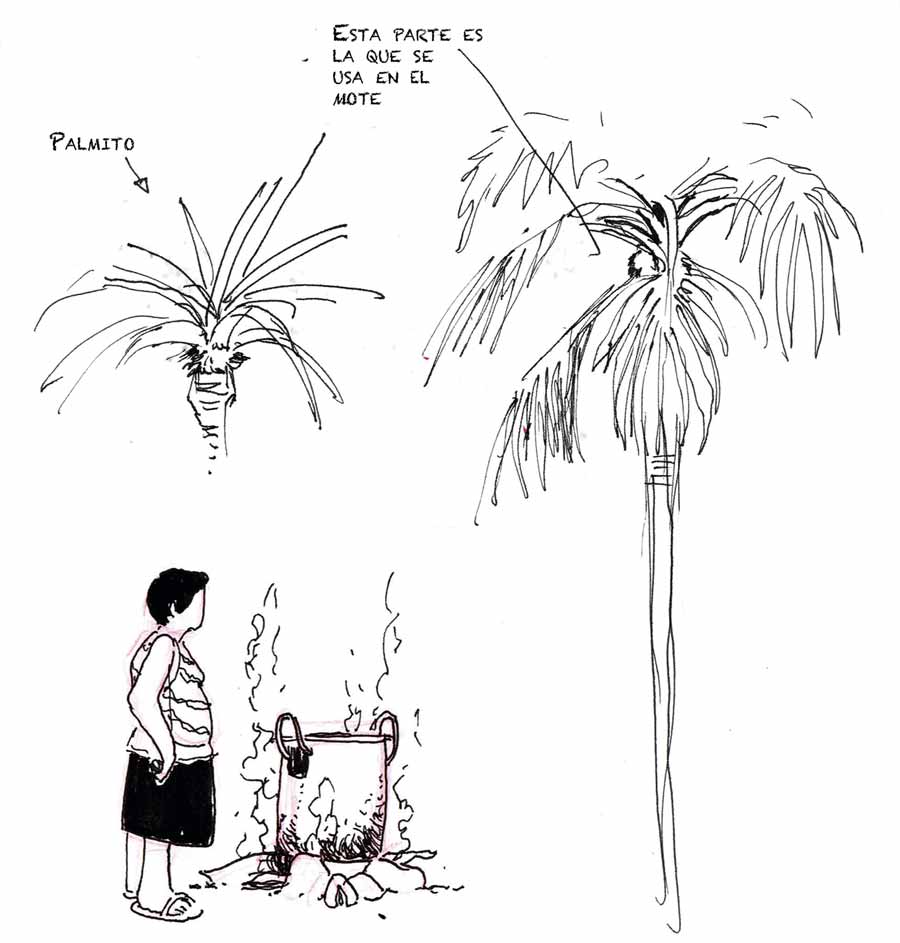

Mote de palmito

- Lugar: Montes de María, región del Caribe colombiano

- Investigadora: Diana Ojeda, doctora en Geografía

El mote de palmito es una sopa hecha a base de ñame, cebolla, ajo y el palmito que crece de manera silvestre en Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, región fuertemente afectada por el conflicto armado. Aunque este plato era indispensable para las comunidades en las celebraciones familiares o fechas importantes, como Semana Santa, la incursión de paramilitares en la región hacia finales de los años 90 trajo como consecuencia la destrucción de varias especies del monte, incluyendo el palmito.

Las condiciones de vida de los campesinos de Montes de María todavía son precarias, ya que intentan defender estrategias de sustento, como huertas y parcelas colectivas, en medio del despojo, las amenazas y los atentados contra su vida, y las crecientes dificultades para acceder a tierra y agua debido a la expansión de los grandes monocultivos de palma aceitera, teca y piña.

Aguacafé con limón

- Lugar: departamento del Quindío

- Investigador: Juan Camilo Patiño, máster en Estudios Culturales

La historia de la economía de la región del Eje Cafetero ha estado marcada por las bonanzas y las crisis. La caficultura pasó de ser la actividad agrícola que más ingresos generó al país a la que más subsidios necesita del Estado.

En este contexto, Colombia ha intentado posicionarse como el mejor productor de café suave del mundo, siendo el departamento del Quindío el abanderado para hacerlo. Con el fin de competir a nivel mundial, el departamento ha impulsado el auge de los cafés especiales, y con ellos no solo la manera en la que se cultiva el grano, sino también en la que se procesa. Del café de greca y el tinto frío mezclado con aguapanela y limón se pasó a uno mucho más elitizado. Los buenos cafés son de exportación, no para el consumo de los quindianos… La receta evidencia esta ironía.

La bala

- Lugar: Bogotá, Cundinamarca

- Investigadora: Sonia Serna, máster en Estudios Culturales

- Ilustrador: Camilo Vieco

La bala sabe como suena. Se trata de una curtiembre de plátano en puré que se hierve y luego se macera con queso y coco. Aunque este plato es propio de Tumaco (Nariño), donde tiene la función cultural y gastronómica de convocar a la mesa a quienes escuchan el golpe de la piedra sobre la laja de barro, el desplazamiento de las comunidades del Pacífico a Bogotá ha implicado que comerlo se convierta en un lujo, debido a los altos costos que en la capital alcanzan productos como el coco o el aceite de coco, el tiempo que implica prepararlo y las dinámicas sociales alrededor de la mesa.

Tapao de doncella

- Lugar: Medio Atrato, departamento del Chocó

- Investigadora: Natalia Quiceno, doctora en Antropología Social

- Ilustrador: Camilo Vieco

El tapao de doncella, manjar del Medio Atrato, suele prepararse con bocachico, doncella, dentón o barbudo. Es salado, ‘sequito’, y con un sabor bien intenso luego de ponerse un día al sol. El ciclo de estos peces definió por años las actividades pesqueras, la alimentación y las relaciones sociales de la región, pero desde hace más de diez años los pescadores del Atrato dicen que no volvieron a ver una subienda de verdad, que el pescado se ha ‘apartao’ y que muchas especies han desaparecido, ocasionando transformaciones importantes en la dieta de la comunidad.

Una de las razones que los investigadores encuentran de la desaparición paulatina del pescado es la presencia de mercurio en los ríos. El caso que prendió las alarmas ocurrió cerca del río Quito, en la cuenca del Atrato, porque no solo hay poco pescado, sino que el que aparece está envenenado por los desechos producidos por la minería y la explotación de oro en ríos subsidiarios de dicha cuenca, como el Murri, el Sucio y el Truandó.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Recetario de sabores lejanos

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Diana Ojeda Ojeda

COINVESTIGADORES: Pablo Guerra, Sonia Serna y Julio Arias.

Instituto Pensar

Pontificia Universidad Javeriana

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2017-2018

5 comentarios

Buen día quisiera saber dónde se puede revisar con detalle la publicación en investigación. Gracias

Paladar y palabra determinan la cultura comunitaria. Del modo en que los pueblos resuelven creativamente las circunstancias del entorno define su autenticidad y lo hace sostenible, marca el movimiento de la historia y se refleja en la mesa; una mesa que esperamos cada vez más resuelva las necesidades de salud de la población, una mesa cada vez más vulnerable por causa de lis conflictos geopolíticos y un desmesurado consumismo que rinde culto al sistema.

Una obra para reflexionar y afinar el conocimiento del pasado a través del paladar. En hora buena, gracias, éxitos.

Excelente conexión alimento – conflicto. Y que bueno sería unir semillas y sistemas de producción. Estaríamos para eso desde la Red Semillas Libres de Colombia.

Felicitaciones por este documento tan interesante. Soy Gastronoma me gustaria conocer mas detalles de la investigacion.

Buenos días,

Me llamo Camilo Gámez. Como cocinero me gusta mucho el enfoque que tiene este trabajo y me gustaría leer más al respecto, de pronto para revisar la recreación de las recetas. Con el fin a futuro de hacer memoria histórica a travez de la gastronomía.

Mi celular y WhatsApp es 3134232031