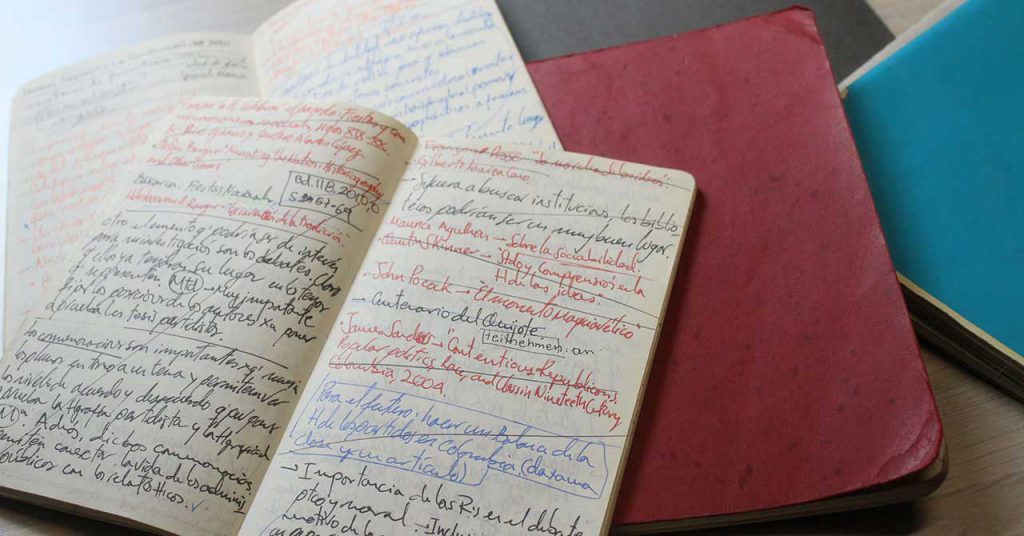

Allá arriba, en la esquina superior derecha, coronando una adusta biblioteca de madera, reposan dentro de una caja de cartón. De portada corrugada y hojas de tono amarillo, escritos con tintas de color azul, verde, negro, rojo, con indicaciones de ortografía, notas al margen donde el hilo académico se rompe para hacer una rápida conversión de dinero o capturar el espíritu de una revelación. Son los cuadernos que acompañaron al filósofo Carlos Arturo López por cerca de cinco años, cruzaron de su mano el Atlántico, recorrieron antiguos anaqueles en las bibliotecas alemanas y fueron construyendo así, cita a cita, su tesis doctoral de historia en la Universidad Libre de Berlín.

Pasar esas páginas y adentrarse en las curvas de su letra cursiva es ir descubriendo una Colombia lejana, tanto en el tiempo como en el espíritu de la época, que, sin embargo, se mantiene viva en el transcurrir político del país actual. En ellas se abordan las diferencias ideológicas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la Regeneración conservadora, a su manera de puño de hierro, buscaba darle forma a un país que venía de guerra civil en guerra civil, y donde las ideas contrarias eran perseguidas con todo el peso de la ley.

Pero más allá de proyectos de nación frustrados o de legislaciones para (re)fundar un país que los académicos llaman “pre-moderno”, los cuadernos del profesor López perseguían las bases filosóficas que lo conformaron. Ese fue su interés académico: hallar los puntos de encuentro en las ideas de los bandos contrarios y cómo se expresaban a partir de la escritura, durante una época alejada de la historia nacional en la que expresar lo que se pensaba podía resultar en un ejercicio peligroso…

“Para muchos, lo que logró la Regeneración fue unificar la nación, generar un sentido de nación, consolidar unas instituciones después del desorden que había generado el Olimpo Radical, pero esa historia ya la contaron en esa época y no me deja de parecer extraño que aún sigamos diciendo lo mismo”, explica López, quien se desempeña hoy como investigador del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo consistió en adentrarse en las publicaciones de algunos representantes ideológicos del espectro conservador y liberal —que no una simple oposición—, las cuales se consignaron en ensayos, artículos periodísticos o críticas, pues las revistas especializadas en filosofía aparecerían medio siglo después; en ellos buscó puntos de encuentro a partir de la escritura, pues su objetivo, desde el principio, fue desembarazarse de la tradicional —y pareciera que eterna— disputa ideológica entre bando y bando.

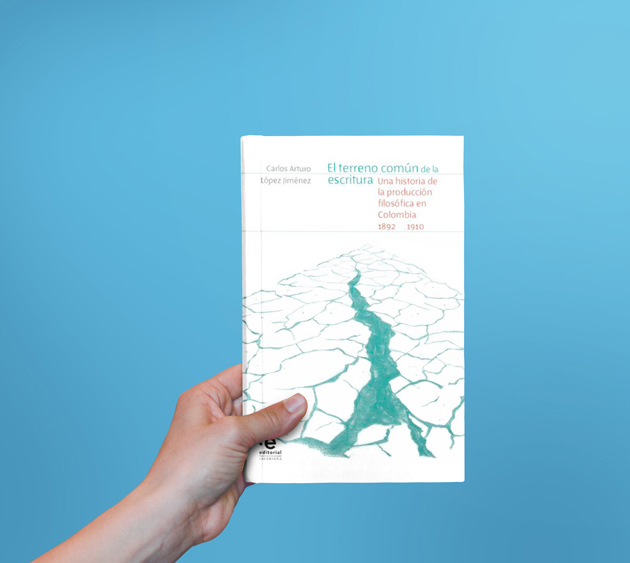

“Lo que me parece muy sospechoso es que terminamos contando historias como las contaron los protagonistas. Uno debe reconstruir los procesos como los vieron ellos, pero hay que hacer un desdoblamiento de ese proceso”, comenta, repasando las páginas de El terreno común de la escritura: Una historia de la producción escrita de filosofía en Colombia, 1892-1910, la edición de su tesis doctoral publicada por la Editorial Javeriana en 2018.

Sus 311 páginas son el resultado de un proyecto que nació en los salones de la Javeriana durante su pregrado de Filosofía y que fue consolidándose con su maestría, en la misma universidad, en Historia: compilar la historia de la filosofía colombiana, tarea en la que también hay muchos desencuentros.

“Estudiar filosofía en Colombia es como hacer ciencia de los unicornios. A pesar de que hay mucha cosa escrita, cuando uno se mete de lleno a eso, en general, es homogéneo y pobre, es una historia que se viene contando de un modo muy similar”, explica López. Ese relato resalta los años 40 del siglo XX, con la fundación del Instituto de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional (actual Departamento de Filosofía) y, posteriormente, con la fundación de la revista especializada Ideas y valores, como la cuna del pensamiento filosófico colombiano. En el fondo, se trata de una estrategia discursiva que terminó comprometiéndose con las ideas liberales de la República liberal (1930-1946), época señalada, además, como la entrada de Colombia a la modernidad.

La investigación de López añade elementos para valorar la escritura filosófica local desde otra perspectiva. Por eso se centra en 1892, año en que se acoge la reforma educativa propuesta por el Colegio Mayor de El Rosario, que escalonó los grados de enseñanza, estableció una serie de requisitos mínimos para avanzar de curso en curso, y estableció el estudio de la filosofía como una carrera independiente. Desde aquí se imponen unas reglas claras en la argumentación, al igual que en la producción que se publicaba en espacios abiertos al público, fuera de las aulas, pero lo más importante: se tenía un sentido histórico del trabajo filosófico.

“Ya empieza a proyectarse la nación hacia el futuro. Por eso la historicidad empieza a ganar un papel relevante, por la cuestión de hacia dónde va el Estado. Es una pregunta que está a toda hora, porque la filosofía es fundamental, servía para algo, tenía que servir para algo. Usted pensaba el problema de la filosofía para orientar el Estado, para orientar la sociedad, para orientarse individualmente, sea como un laico que cree que las leyes de la naturaleza nos van a llevar hacia algún lado, o sea como un religioso que quiere alcanzar la salvación”, asegura López.

Su pesquisa concluye en 1910, cuando, por la conmemoración del primer centenario de la Independencia, se dio un boom de publicaciones de libros y artículos sobre la historia del país. Durante los cinco años de su aventura académica en Berlín, López le siguió los pasos a las ideas de Miguel Antonio Caro, Rafael María Carrasquilla, Sergio Arboleda o Marco Fidel Suárez, entre otros.

Su propuesta ha calado de diversas formas entre la comunidad académica. Por ejemplo, Damián Pachón Soto, doctor en Filosofía y Letras y docente de la Universidad Industrial de Santander, consignó en una crítica publicada por El Espectador sus diferencias con varios apartes del libro: “Los normalizadores mismos siempre fueron muy conscientes de que filosofía hubo en Colombia desde la época colonial, y no siempre acusaron a esa filosofía como atrasada o mera copia de la europea”.

Por su parte, Renán Silva, sociólogo, doctor en Historia moderna y profesor de la Universidad de los Andes, afirma que “el libro del profesor López Jiménez trae a la discusión un periodo de la actividad filosófica en Colombia menos conocido de lo que se piensa, sin dejar de examinar con ojos críticos pero equilibrados los análisis de quienes antes de él se han ocupado del problema. Con un enfoque que muestra los vínculos entre historia del pensamiento e historia de sus soportes textuales, esta obra se esfuerza por restablecer los contextos sociales e institucionales que ayudan a la comprensión de los textos más notables del periodo, tratando al tiempo de restablecer las conexiones de esos trabajos con el universo cultural hispanoamericano y, más en general, europeo. Todo un impulso para la renovación de un sector del análisis histórico que no siempre ha mostrado la atención que merece”.

Para López, su trabajo no busca reevaluar los conceptos que la academia colombiana ha depositado sobre una época concreta de la historia y el saber nacional, como tampoco resaltar el trabajo de autores que propusieron un modelo nación. La suya es una apuesta para abordar los conceptos y las discusiones sin el apasionamiento binario de las ideas partidistas, incluso académico, que ha determinado, y sigue determinando, las disputas en nuestros días —sin importar el acervo argumental que pueda brindarse ante el contrincante—.

“Yo creo que esto es un trabajo a largo plazo. Esperaría no solo que impulsara más trabajos de historia de la filosofía, sino que, metodológicamente, al menos el modo que se cuestiona el relato hegemónico con el que pensamos la historia de la filosofía pueda usarse para pensar la formación del Estado, para pensar las relaciones en ese Estado, para pensar el lugar de las mujeres en la historia de Colombia. Hay muchas historias que se pueden contar desde ahí…”, concluye.

El día a día de López está enfocado en esa meta. Frente a su computador, rodeado de un silencio férreo, teclea con decisión mientras sigue las indicaciones en el cuaderno de turno. Su nueva aventura consiste en indagar, buscar, escoger, destacar los apartados filosóficos que han calado en la historia de Colombia, y con ellos construir una nueva versión de ese saber en esta esquina de Suramérica. Es su nuevo plan para describir el unicornio que lleva persiguiendo a lo largo de su vida académica.