Ya se murieron mis perros,

ya quedó mi rancho solo;

mañana me muero yo

para que se acabe todo.

Jorge Isaacs, Canciones y coplas populares

relevo generacional

Al principio llegaron de a pocos, un primo, un tío, después otro, hasta que la ciudad, fría y ajena para ellos, empezó a llenarse de rostros familiares. Yo, niño, ingenuo aún, celebraba cada llegada. Mientras tanto, allá en la tierra quedaba la casa grande, una sola vaca, un par de gallinas y una mata de aromáticas. El horno de leña, que ahora solo se encendía en diciembre, era el reposadero de Pirulín, fiel compañero criollo, que también había envejecido. Los viejos, siempre amañados, pasaban las tardes en la ventana, entre la espera de quien partía y la ilusión de quien volviera.

Familias como la mía, a lo largo y ancho del país son el centro de la investigación de Uriel Rodríguez Espinosa, en el doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo es una invitación a cambiar la forma en que entendemos el relevo generacional rural, pues tradicionalmente, esa expresión se ha asociado a la presencia de jóvenes o, de manera reduccionista, a que quede gente en el campo.

La investigación propone mirar más hondo, ¿se trata solo de contar cuántos se quedan o de asegurar la continuidad de la finca como eje de la vida rural? Este giro transforma la manera en que comprendemos el fenómeno y redefine las acciones necesarias para abordarlo. Por otro lado, en Ginebra, el profesor javeriano Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, presentó un informe que analiza las tendencias, riesgos y respuestas globales para proteger sus derechos.

Medir el campo: una urgencia política

Rodríguez Espinosa desarrolló su trabajo durante varios años, cruzando dos caminos. Por un lado, una revisión amplia de los distintos enfoques de desarrollo rural implementados en Colombia desde mediados del siglo XX hasta hoy. Y, por el otro, estudió cómo ha cambiado el trabajo de la tierra y el perfil de quienes la trabajan en un municipio de Cundinamarca.

La revisión documental permitió concluir que el relevo generacional rural rara vez ha sido una preocupación central. Se asumió como un proceso que ocurriría de manera automática una vez se resolvieran problemáticas mayores como la violencia, la pobreza o el acceso a la tierra, que aún están lejos de superarse. Como indica el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 10 % más rico de la población rural mundial posee el 60 % del valor de las tierras agrícolas, mientras que la mitad más pobre apenas alcanza el 3 %. En Colombia, el panorama es aún más preocupante: solo el 1 % de los propietarios concentra más del 80 % de las tierras agrícolas.

Desde los años sesenta, Colombia comenzó a volverse urbana. La migración del campo a la ciudad se celebró entonces como modernización, hasta que se tornó en preocupación cuando los territorios rurales empezaron a verse vacios. “Que el relevo generacional rural aparezca como tema de agenda apenas en el siglo XXI muestra que lo hemos tenido al margen por demasiado tiempo”, afirma el también ingeniero agroforestal, Uriel Rodríguez.

Ahora, que no se garantice un relevo generacional rural en el campo no pondría, necesariamente, en riesgo la seguridad alimentaria del país. El efecto inmediato es el aumento de los precios: “una de las implicaciones es la disminución de soberanía alimentaria. Los alimentos seguirán llegando, pero cada vez más a través de grandes corporaciones y a precios cada vez más altos”, afirma Rodríguez.

El fenómeno ha sido poco comprendido, por lo que los marcos de acción actuales resultan insuficientes para responder al contexto. Hasta ahora, las intervenciones se han centrado en las juventudes y en la producción de alimentos para abastecer las ciudades. Estos enfoques, sin embargo, refuerzan una visión limitada y desvían la atención hacia problemas colaterales, en lugar de abordar la verdadera naturaleza del fenómeno, estrechamente vinculada a procesos globales como la transición demográfica —caracterizada por bajas tasas de natalidad y mortalidad, y un acelerado envejecimiento poblacional— que hoy transforman al mundo.

Tras revisar cómo la academia y las políticas públicas han definido el relevo generacional, Rodríguez enfocó su estudio en San Juan de Rioseco, municipio bananero y cafetero del occidente de Cundinamarca. Allí buscó entender el fenómeno y tipificar, con detalle, las posibilidades de relevo según la continuidad de las unidades productivas.

La finca como el corazón

No es un lote ni un pedazo de tierra, la finca es una unidad que articula todo. La producción, el hogar, los afectos, el aprendizaje intergeneracional, los tratos con el vecino y con el señor del carro que baja a la plaza, la relación con los precios, la lluvia y la carretera. En palabras de Rodríguez, “la pregunta que importa no es si hay gente en la vereda, sino si esa gente, quien sea, joven o no, está vinculada de alguna manera a esa forma de vida que articula la finca”.

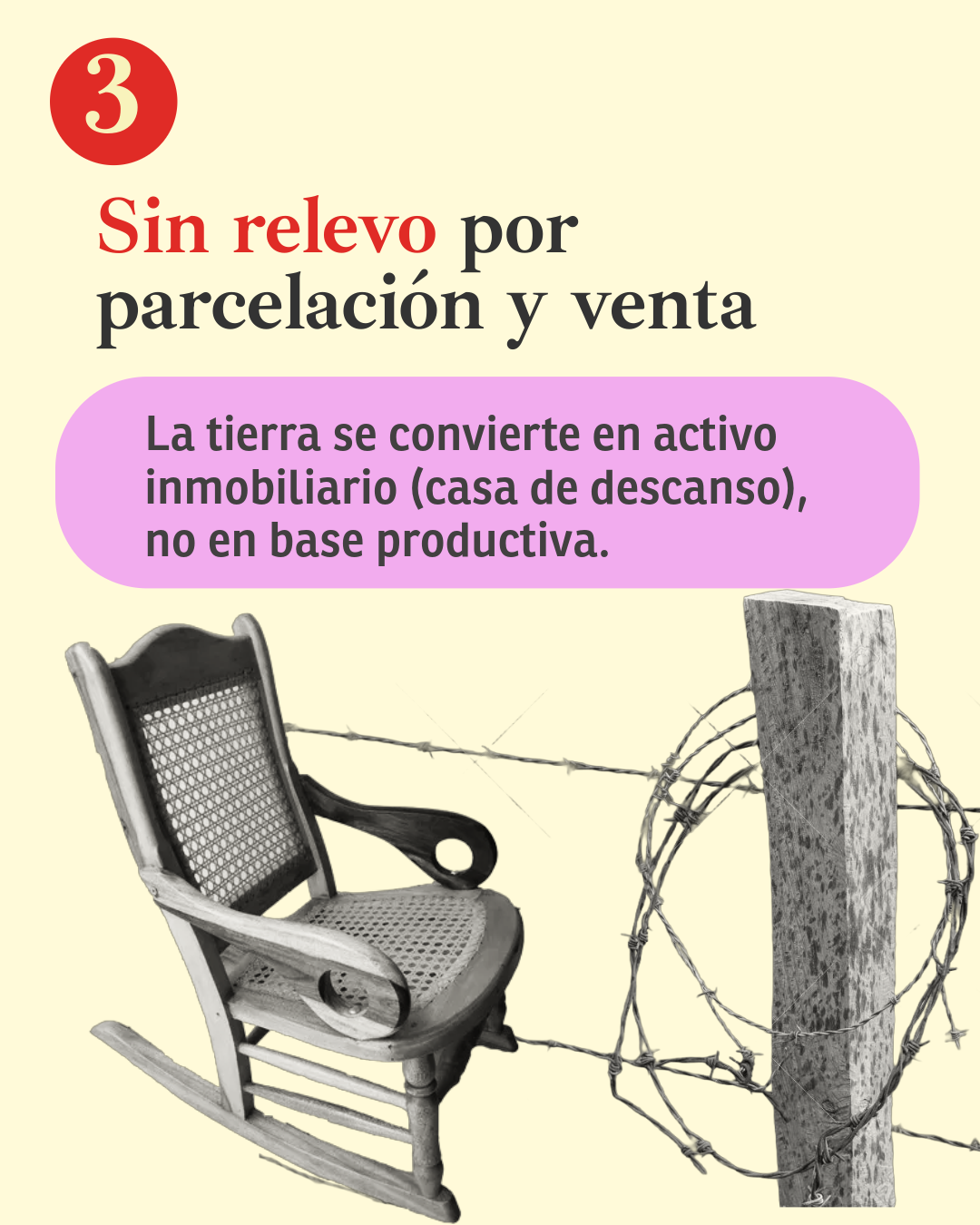

El problema al que hace mención Rodríguez es que podemos tener más casas y más habitantes y al mismo tiempo menos agricultura o menos autoconsumo. Como lo demuestra en su trabajo, entre 2011 y 2023 la población de San Juan de Rioseco disminuyó en 934 personas, con una caída en los habitantes de la ruralidad del 18,3%, los nacimientos se redujeron de 67 a solo 4 y en contraste, las viviendas rurales crecieron 175% (de 697 a 1.922), reflejando la llegada de capital urbano. Sin embargo, en el mismo periodo, el área sembrada pasó de 6.805 a 4.983 hectáreas (−27%), con un descenso del café del 55,8% y del banano del 11%.

Los datos evidencian desactivación campesina, o en palabras de Rodríguez: “desagrarización”. Ya no es la finca, sino la casa de campo. El problema es que, si el relevo generacional se mide solo como permanencia de población en la ruralidad, entonces municipios repletos de cabañas y lugares de descanso parecerían haber resuelto el problema. La realidad es que solo mirar estos datos esconde un campo donde el turismo, los servicios, el recreo, la telefonía o la educación crecen, mientras la agricultura se encoge.

El informe que preside el profesor Duarte también advierte esta situación, señalando que “para 2024, grandes extensiones de tierras agrícolas han sido destinadas a la industria extractiva y a megaproyectos. Los proyectos mineros representaron el 14 % de las transacciones de tierras a gran escala durante la última década, ocupando alrededor de 7,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Se estima que la rápida urbanización podría absorber hasta 3,3 millones de hectáreas adicionales para 2030”.

cSi la finca es el corazón de la vida rural, el relevo es la garantía de su latido. Importa menos quién permanece y más qué permanece: los procesos productivos, la transmisión de saberes y la gestión de la unidad. La investigación de Rodríguez, tras analizar cómo la academia y las políticas públicas han abordado el problema, avanzó mediante el uso de estadísticas para comprender la situación en San Juan de Rioseco y, finalmente, a través del trabajo de campo, logró tipificar la diversidad de realidades presentes en el municipio.

De “quién se queda” al “qué continúa”

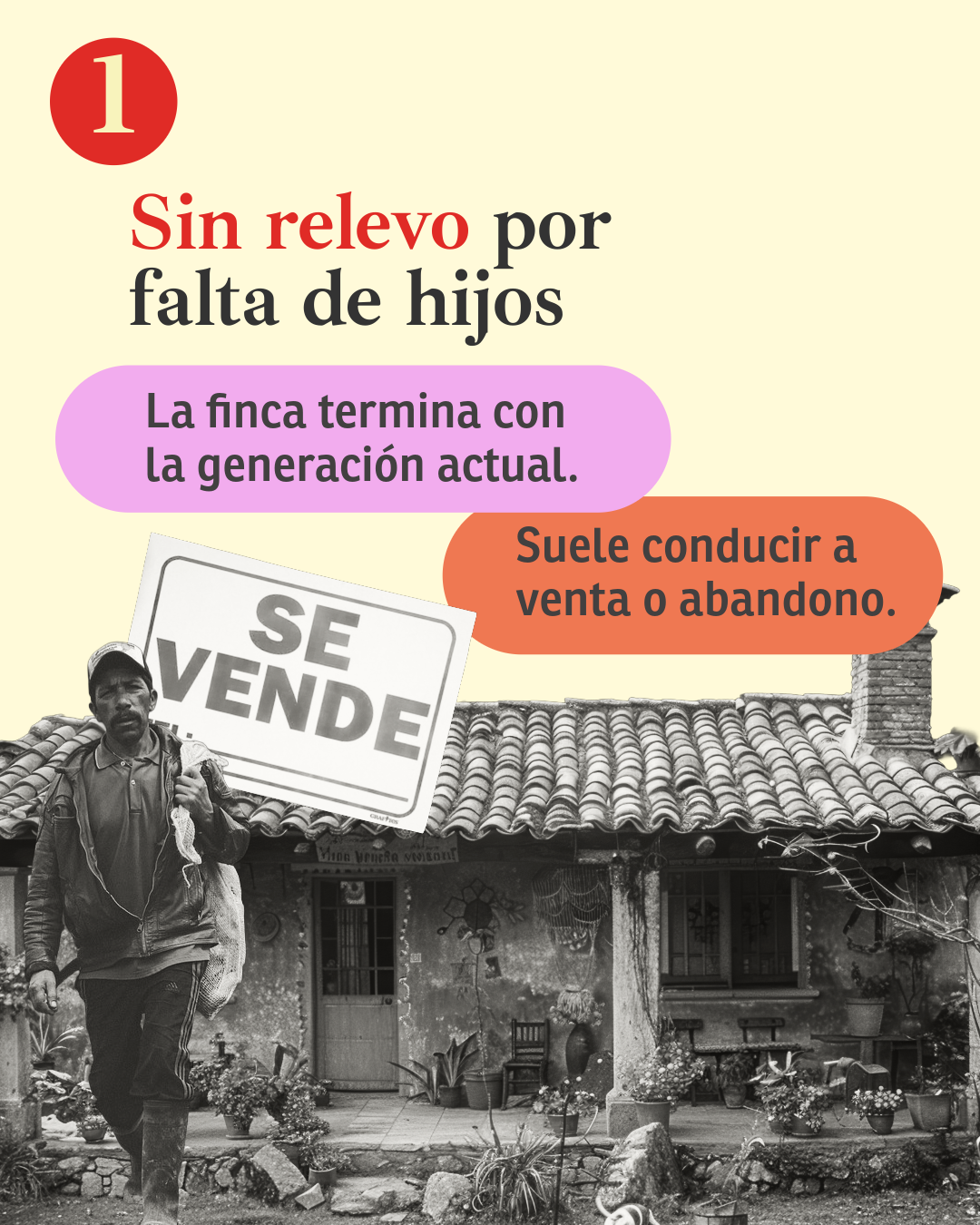

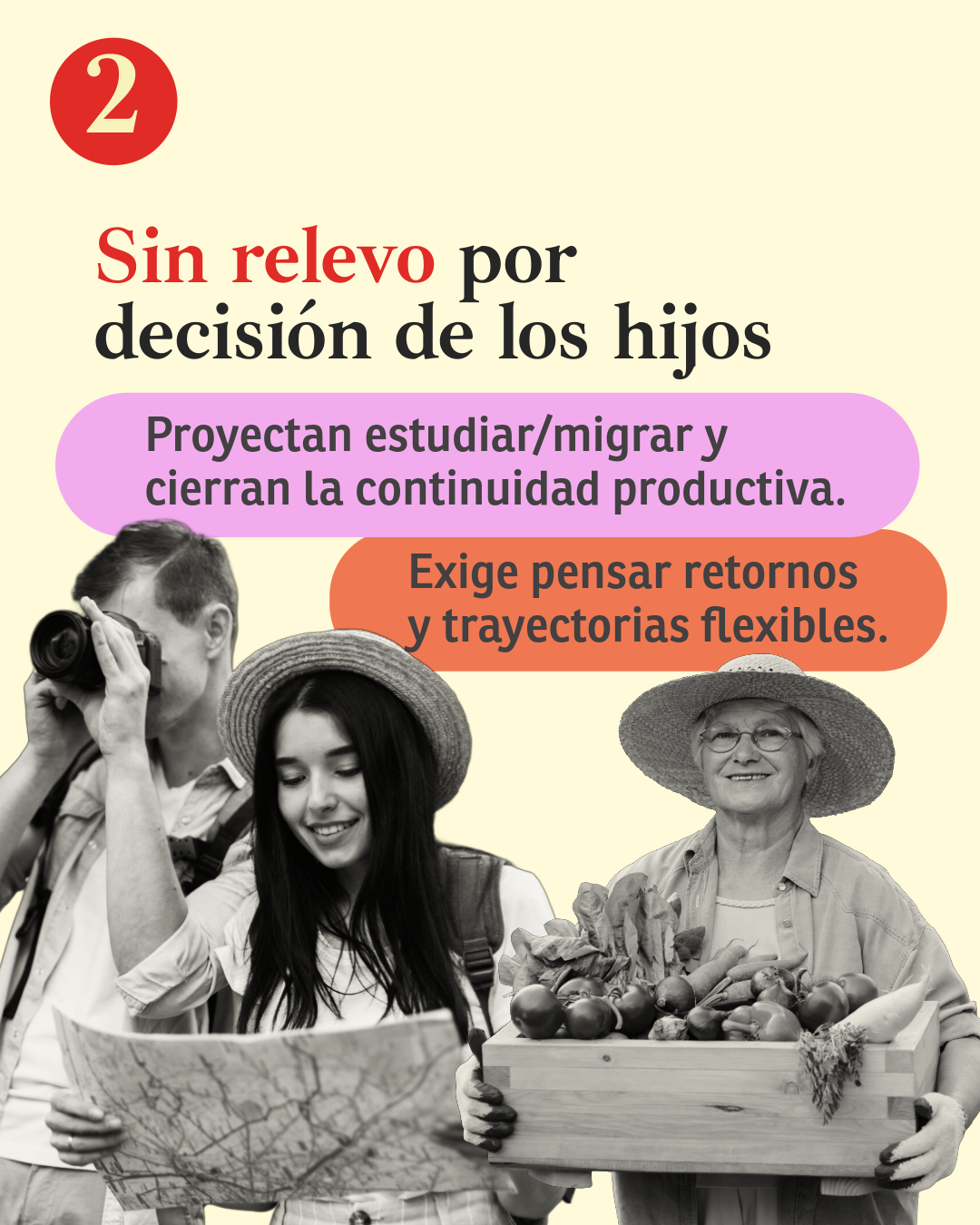

Para salir del plano abstracto, el estudio escuchó a 39 personas con trayectorias diversas: 13 jóvenes, 13 adultos, 10 adultos mayores y 3 funcionarios públicos. Incluyó a quienes siempre han estado, quienes van y vienen, quienes retornaron y quienes llegaban por primera vez. De esa escucha emergieron siete “situaciones-tipo” de relevo:

Estas tipificaciones expanden la comprensión del fenómeno, no solo como la ausencia de jóvenes en el campo, sino como una amalgama de diversas realidades. Entender esto permite abordar las decisiones, trayectorias y formas de integración que determinan la continuidad de las fincas, más allá de la tierra misma. Actuar desde la academia y las políticas públicas con base en estas categorías posibilita desligar el relevo generacional rural de los problemas estructurales del país y, en cambio, comenzar a intervenir en función de sus dinámicas.

En esa misma dirección, el informe presentado por el Grupo de Trabajo de los Derechos de los Campesinos resalta la necesidad de reconocer y visibilizar a las comunidades rurales en las estadísticas nacionales, con datos que reflejen sus condiciones de vida y su papel en la gestión del territorio. El documento propone adaptar la gobernanza de la tierra, los ríos y los mares a esas trayectorias, priorizando la redistribución de tierras a quienes no las poseen y garantizando seguridad en la tenencia para la agricultura a pequeña escala.

La continuidad agrícola es esencial para la sostenibilidad rural y la estabilidad de los precios. El reto para los Estados es convertir investigaciones como la de Uriel Rodríguez y el informe liderado por Carlos Duarte en acciones concretas que garanticen la justicia social en el campo y que, de esa manera, la ventana de la casa grande de mis abuelos, y muy probablemente como la de los suyos, no sea el reflejo inmóvil de una vida campesina que se acaba, sino el punto de partida hacia un campo que aún puede latir, donde vivir de la tierra vuelva a ser una opción real para el futuro.