¿Qué datos se esconden cuando todo parece estar a la vista? La Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015 permitió conocer las condiciones socioeconómicas de los colombianos para así actualizar y crear nuevas políticas de salud, alimentación y nutrición.

Participaron más de 150 000 personas y 44 202 hogares de 295 municipios del país. El resultado: un gran informe con miles de datos, infografías e información novedosa.

Pasaron siete años, pero cuatro investigadores continuaron escudriñando estos resultados que hablan de cómo se alimentan los colombianos y encontraron algo que había sido pasado por alto.

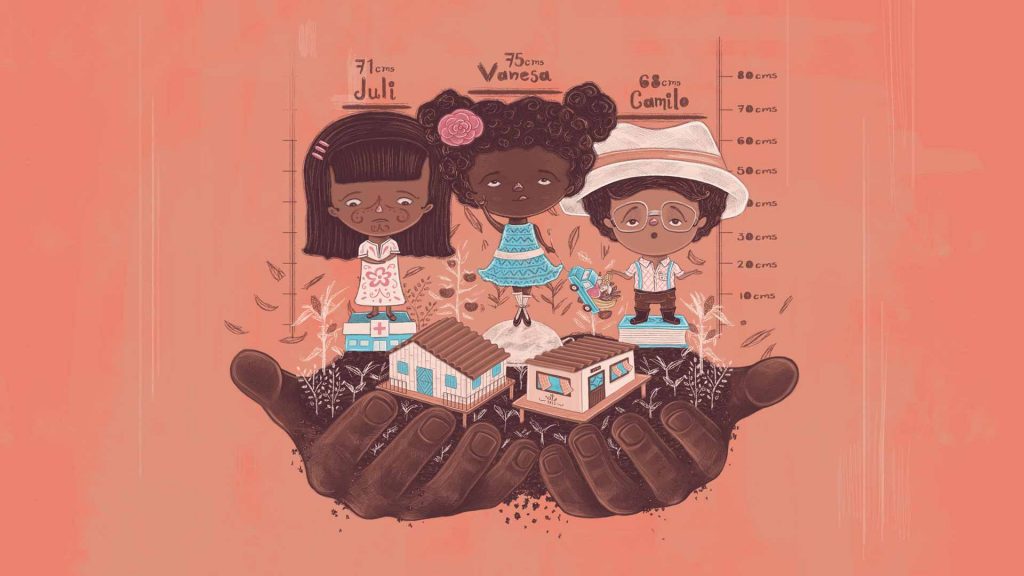

Los economistas Ernesto Cárdenas y Ana María Osorio, el estadístico Orlando Barandica y la nutricionista Sayda Milena Pico determinaron que los niños menores de cinco años de las zonas rurales de Colombia presentan un retraso en el crecimiento comparados con los de las zonas urbanas.

Para llegar a esta conclusión analizaron doce variables, entre las que se encuentran el sexo y la edad de los niños, el tiempo de amamantamiento y algunas características de las madres, como su edad, nivel de educación, índice de masa corporal y nivel de riqueza: todos son datos de la encuesta de nutrición de 2015.

“El país invierte un gran dinero en estas encuestas, pero después de ser publicadas, se subutilizan, no se les saca toda la información que se puede obtener”, anota la profesora Pico, del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali.

¿Por qué hay una brecha en el crecimiento?

Los investigadores encontraron que del 100 % de las variables contempladas, solo tres son responsables del 92 % de la brecha. La característica más determinante es la riqueza del hogar (54 %), ya que luego del amamantamiento, la situación monetaria puede garantizar, o no, el acceso a ciertos alimentos complementarios que son necesarios para una nutrición que permita el crecimiento normal.

Si no hay condiciones económicas “significa que hay una posibilidad de déficit de proteína. La desnutrición de estos niños de talla baja está relacionada con el bajo consumo proteico y sabemos que la proteína es lo más caro del mercado”, explica la nutricionista Pico, quien también cuenta con una maestría en Salud Pública.

La segunda razón es la educación materna (26 %). “La escuela refuerza los comportamientos sexuales y reproductivos saludables, así como las prácticas alimentarias adecuadas, y fomenta el empoderamiento de las mujeres”, señala el estudio.

Una mejor educación, explica Pico, ayudaría a la toma de decisiones del periodo intergenésico, es decir, el momento en el que la madre tiene al siguiente hijo. “No es lo mismo que una mujer tenga que alimentar un niño a los 20 años, que a dos. La edad materna y el acceso a la educación mejoran la atención y la crianza para su hijo”.

Los porcentajes de cada variable se determinaron de acuerdo con el método Oaxaca-Blinder, una fórmula matemática para comparar grupos poblacionales, que en este caso son los niños que viven en zonas rurales y los que viven en zonas urbanas.

Finalmente, el tercer determinante tiene que ver con el acceso a servicios de salud (12 %). En las zonas rurales suele ser más difícil la atención constante y periódica a controles prenatales y a los cuidados oportunos durante el parto, lo que alertaría tempranamente sobre una inadecuada alimentación.

Aunque en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional también hay información sobre niños mayores y adolescentes, los investigadores se centraron en los 9794 niños de entre cero y cinco años, porque “se miden de una manera diferente a los de cinco a dieciocho años; además, la ventana de oportunidad para un país, en términos de recuperar el estado nutricional, se da antes de los cinco años, después ya es mucho más difícil”, desarrolla Pico.

“Si se pudieran llevar las condiciones de las zonas urbanas a las rurales, el 96 % de la brecha desaparecería”, señala la investigación.

¿Cuáles son las regiones más afectadas?

El trabajo de los investigadores logró identificar que hay 23 departamentos cuyos niños de zonas rurales tienen retraso en el crecimiento comparados con el promedio nacional para cada edad. La Guajira, Chocó y Arauca son los más afectados, con una brecha del 30 %, 23 % y 17 %, respectivamente.

“Por ejemplo, si hay un niño de tres años que mide entre 96 y 97 cm y que vive en una zona con unas condiciones de vida medianamente mejores, en La Guajira alcanzará solo los 70 cm”, ilustra Pico.

Si bien La Guajira es el departamento más afectado, el de más dificultades para cerrar la brecha es Chocó, que, comparado con Bogotá y Quindío, los territorios con mejores indicadores en términos de crecimiento, es el que adolece de menores condiciones económicas, sociales y de acceso a servicios de salud.

Otros estudios, como el de la doctora en Sociología Lucrecia Mena Meléndez, indican que también podría haber una brecha asociada a la etnicidad del niño en Colombia, pues aquellos indígenas o afrodescendientes que viven en zonas rurales tienen 2,83 veces mayor riesgo de retraso en el crecimiento.

¿Qué hacer?

Colombia no es el único país en el que se ha analizado la brecha. Esta problemática también ocurre en África, otras partes de Latinoamérica, el Caribe y Asia. En China, por ejemplo, la brecha de crecimiento entre los niños urbanos y rurales disminuyó entre 1989 y 2006 debido a un mayor consumo de alimentos proteicos y a reformas a la salud para mejorar la medicina preventiva y, con eso, evitar el desarrollo de la desnutrición y la aparición de enfermedades.

Esta investigación puede orientar el enfoque de los primeros esfuerzos para reducir la brecha, pues la situación de todos los departamentos colombianos no es la misma. El estudio sugiere mejorar el acceso a la educación de las madres —al menos hasta el bachillerato— y a servicios de parto en zonas rurales. Eso en el corto plazo. En el largo, los investigadores recomiendan incluir la brecha urbano-rural del crecimiento dentro del Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), una política que hace parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016.

Para Pico la clave está en desarrollar una política agraria que ponga su interés en la renovación del campo. “La zona agrícola se ha olvidado. Necesitamos no solo mejores políticas agrarias, sino también el análisis de las realidades situadas, pues no todas las hambres son iguales, no todas las desnutriciones son iguales y, como no los son, necesitan ser atendidas de maneras diferentes. Nos parece importante que este tipo de documentos sirva de insumo para contribuir a la construcción de políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de las poblaciones”, concluye Pico.

Para leer más:

Mena Meléndez, L. (2020). Ethnoracial child health inequalities in Latin America: Multilevel evidence from Bolivia, Colombia, Guatemala, and Peru. SSM – Population Health, 12, 1-12.

https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S2352827320303104?via%3Dihub

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mind the gap! Socioeconomic determinants of the stunting urban-rural gap for children in Colombia.

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Ernesto Cárdenas, Ana María Osorio, Orlando Joaqui Barandica y Sayda Milena Pico Fonseca Departamento de Salud Pública y Epidemiología Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019-2022