Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa con el nombre de Ocios coloniales y diversiones republicanas: tiempo, poder y entretenimiento en la Bogotá decimonónica

¿Cómo los cambios en las diversiones de una sociedad afectan su concepción del tiempo y contribuyen a la consolidación de un orden político y social? En su nuevo libro, Las desesperantes horas de ocio. Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900), publicado por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Jorge Humberto Ruiz Patiño estudia la función que desempeñaron el tiempo, el ocio y las diversiones en la construcción, transformación y legitimación del orden político republicano en Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX.

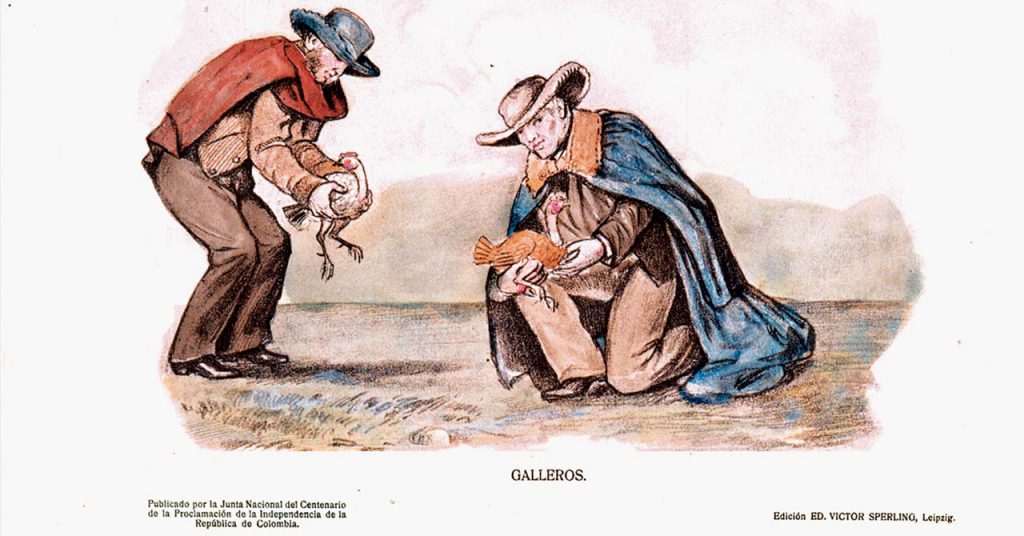

En 1849, año con el que inicia esta obra, no solo nació el primer Gobierno liberal de la era republicana, también se conmemoró, por primera vez mediante disposición normativa, el aniversario de la Independencia en Bogotá. Si bien esta fiesta patria pronto se integró a toda una serie de elementos lúdicos tradicionales, como las corridas de toros, el consumo de alcohol, los juegos de azar y las riñas de gallos, también se desligó de la celebración cívica colonial, y confrontó la legitimidad política y social de los festejos religiosos. De este modo, se dio inicio a una importante disputa por la representación y por el ordenamiento temporal de la sociedad republicana decimonónica.

Sin embargo, en lo que quedaba del siglo XIX, la élite de la ciudad fue adoptando nuevas actividades y formas de pasar el tiempo libre que estaban influenciadas por prácticas y discursos europeos que se apartaban de manera aún más radical de la tradición política y cultural de la nación. Pronto los ‛regocijos públicos′ de raigambre colonial dieron paso a los ‛entretenimientos públicos′ republicanos, que se salían de los tiempos y los límites establecidos por los tradicionales calendarios festivos.

La adopción de nuevas diversiones por parte de las clases adineradas impulsó la transformación de la idea del tiempo y la construcción y consolidación de un nuevo orden político y social. Más que un simple proceso de imitación, Ruiz propone que, en la capital, las nuevas actividades recreativas y de divertimento fueron el producto de un proceso de mutación, adaptación y síntesis. De hecho, la revisión y el análisis de diarios de viajeros, manuales de urbanidad, guías de la ciudad, almanaques, artículos de prensa, leyes, entre otros documentos, le permiten establecer que solo algunas de estas actividades eran novedosas, mientras que otras ya estaban presentes desde la Colonia y fueron modificadas para cumplir con unos ideales ‛civilizadores′.

Este cambio trajo como consecuencia que los juegos de azar, las fiestas en chicherías, las riñas de gallos y las corridas de toros a la vieja usanza dejaran de estar vinculados con las fiestas civiles y religiosas, y se convirtieran en parte de los ritmos del día a día. Incluso la fisionomía de la ciudad se vio afectada por este proceso de transición: las antiguas plazas coloniales, en donde antes se reunía la población y tenían lugar las fiestas, fueron remplazadas poco a poco por parques, en los que se podía dar paseos, admirar los jardines, escuchar conciertos al aire libre y ver todo tipo de exhibiciones.

Aquellos festejos y actividades que no fueron adoptados y adaptados por las clases altas fueron considerados por el Estado como inadecuados, por su “barbarie e incitación al vicio y la ociosidad”. Mientras tanto, las nuevas formas de divertimento pasaron a ser entendidas como un tiempo de esparcimiento que era necesario para el perfeccionamiento del ciudadano ideal y civilizado. De este modo, hacia el final del siglo, los deseos de las clases privilegiadas bogotanas, la influencia europea y la visión de los extranjeros confluyeron en la consolidación de un nuevo orden temporal y de una nueva lógica social relacionados con el progreso, la razón y la eficiencia.

Gracias al esclarecedor trabajo de Ruiz, se logra entender cómo en la segunda mitad del siglo XIX ocurrió un importante proceso de transición que estuvo determinado por una creciente preocupación estatal por el destino de la sociedad, por el comportamiento de sus individuos y por las nuevas maneras en las que estos invertían su tiempo. Ya se está lejos de esas tan “mentadas desesperantes horas de ocio”, mencionadas por el Club Ciclista Bogotano en una nota de prensa de 1895, que tanto parecían preocupar a la élite capitalina. El nuevo ciudadano del siglo XX tendría que aprender pronto que el tiempo es oro, el oro es poder y el poder es desesperantemente fugaz.