Antes de la existencia de lo que hoy conocemos como Israel y Palestina, protagonistas de los principales titulares en los medios de comunicación durante el último mes, el Imperio otomano se extendía por Los Balcanes, el sureste de Europa, el Oriente Medio y el Norte de África.

El Imperio otomano estaba conformado por “vilayets”, o provincias, algunas de ellas son las actuales naciones de Turquía, Siria, Líbano, Irak y Palestina. Israel no existía en ese momento como nación y los judíos eran uno de los grupos étnico-religiosos presentes en la región, junto con árabes, kurdos, armenios y otros, bajo la administración otomana.

Este Imperio se consolidó en el siglo XIV al vencer al Imperio Bizantino, pero se debilitó en el siglo XIX y fue derrotado en la Primera Guerra Mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con el conflicto que tiene enfrentada a Palestina con Israel? Silvia Cogollos, historiadora, magister en Estudios Políticos y docente de la Pontifica Universidad Javeriana, explica que “este conflicto entre Israel y Palestina viene de tiempo atrás; algunos han querido leerlo como un conflicto religioso y no lo es. Es un conflicto por el territorio”.

Un conflicto antecedido por otro

En 1920, al terminar la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, antecesora de la Organización de Naciones Unidas – ONU –, repartió parte del desintegrado Imperio Otomano entre Francia, que recibió el mandato sobre Siria y Líbano, y Gran Bretaña sobre Irak y Palestina. Todo esto en cumplimiento del Tratado de Versalles, documento que dio fin a la gran guerra.

En la repartición también se asignaron territorios específicos dentro de estos países para musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, cristianos y drusos. Todas estas comunidades, además de los judíos, ya habitaban en el territorio del extinto Imperio Otomano bajo su propio sistema de organización y distribución poblacional.

El Imperio otomano era multiétnico y convivían diferentes religiones, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo.

Pero había algo más. En 1917, antes del mandato de la Liga de Naciones, Gran Bretaña se había comprometido con la comunidad judía presente en Europa a entregarles parte del territorio palestino, ya que el movimiento Sionista demandaba la creación de un Estado judío allí, por su relación religiosa con Jerusalén.

Durante todo el proceso, el papel de Gran Bretaña fue fundamental, pues como uno de los ganadores de la primera guerra, estuvo encargado de administrar los territorios que le fueron asignados. La profesora Cogollos explica que “Gran Bretaña fue ambigua con ambos pueblos. A los judíos les aprobó la creación de un hogar nacional judío en Palestina, mientras que a los árabes les prometió la creación de un gran Estado árabe, todo en el mismo territorio”.

La cercanía entre judíos y árabes se percibió como una amenaza, pues ambos pueblos tenían la promesa de establecerse allí. “Todo esto llevó a que empezara un conflicto entre ambos pueblos como resultado de las migraciones judías procedentes de Europa Central que respondían al llamado del movimiento sionista por el poblamiento del territorio en Palestina. Por lo anterior, reitero, el conflicto no es religioso”, sostiene la investigadora.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial y como resultado del genocidio nazi, la migración judía desde Europa hacia Palestina fue mucho mayor, dando pie a la consolidación del sueño sionista para crear el Estado de Israel. La demanda de tierras, provocada por la cantidad de personas que llegaron a la región, agudizó el conflicto entre árabes y los judíos que iban en aumento y colonizaban suelo árabe.

Un territorio dividido de forma desigual

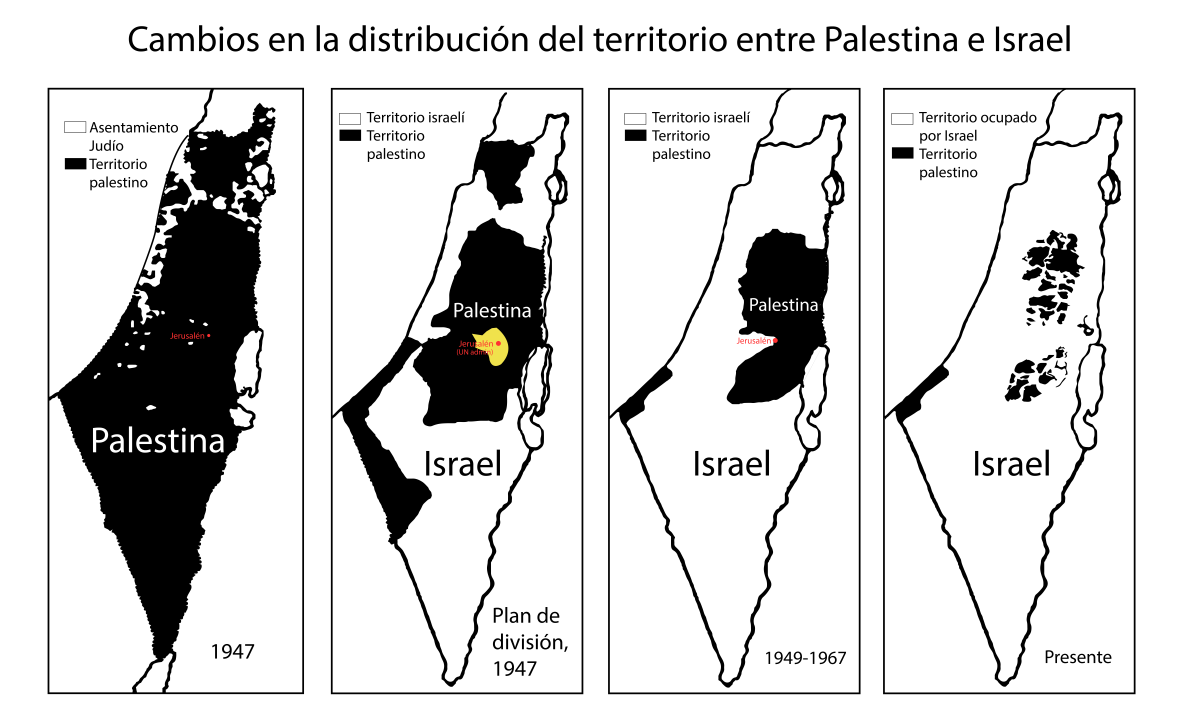

Las tensiones fueron tan altas que la recién creada Organización de Naciones Unidas tuvo que intervenir para evitar una confrontación bélica. En la asamblea general de este organismo fue aprobada la resolución 181, en la que se establecían y delimitaban el Estado árabe y el Estado judío. También determinó que las regiones de Jerusalén y Belén serían controladas por la comunidad internacional.

Sobre esto, la profesora Cogollos comenta que “aquí ya encontramos un problema: la repartición fue aceptada por los judíos, pero no por los árabes. Ellos consideraron que era injusta porque les otorgaba a los judíos el 54 % del territorio, para una población que, en ese momento, constituía solo el 33 % de la población”. La zona seguía siendo administrada por los británicos, quienes también rechazaron el plan.

La división del territorio entre judíos y árabes dejó al Estado Palestino fraccionado, con menos tierra y con Israel en el centro. El plan de la ONU no se llevó a cabo y casi un año después, el 14 de mayo de 1948 Israel se declaró una nación independiente.

Esto abrió el camino a un escalamiento del conflicto entre árabes y judíos, ya que la comunidad palestina sufrió por partida doble: por una parte, vieron cómo se les arrebataba parte de lo que fuera su territorio durante siglos; y por otra, la declaración de independencia de Israel significó la migración forzada de más de 700 000 palestinos fuera de las tierras que los judíos habían tomado como propias.

Esta expulsión se llevó a cabo mediante el plan Dalet, una política de David Ben Guirón, ex primer ministro israelí. En esta se ordenaba a las fuerzas militares israelíes rodear, registrar y expulsar a todos los árabes que estaban en los territorios. Este periodo de expropiación masiva es conocido como la Nackba, en árabe “la catástrofe”.

Desde entonces el conflicto y la ocupación de Israel a territorio Palestino no cesa, sumando una variable que marca una disparidad entre las partes: Israel cuenta con un ejército de 646 000 soldados, 600 aviones, más de 2000 tanques, 67 buques y submarinos y un presupuesto de 24 300 millones de dólares, según el índice Global Fire Power. Palestina por su parte, no cuenta con ejército, ni fuerza aérea, ni marina. Tiene algunas estructuras de seguridad y fuerzas de seguridad con 4500 combatientes que no tienen el mismo reconocimiento internacional.

Foto Shutterstock.

En Cisjordania, por ejemplo, la Autoridad Palestina tiene fuerzas de seguridad que realizan funciones de policía y seguridad interna, aunque su alcance y capacidad están limitados por la ocupación israelí.

En la Franja de Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica – Hamas – opera como grupo político y militar desde 1987. Pero esta es la zona con mayor ocupación por parte de Israel (desde 1967 hasta 2005). Justamente allí Hamas ganó las elecciones legislativas sobre la Autoridad Palestina y asumió el control en 2007.

Sin embargo, se desconoció su legitimidad a nivel internacional, ya que había sido declarado grupo terrorista en 1997 por Estados Unidos. En 2001 la Unión Europea incluyó el ala militar de esta organización en la lista de terroristas y en 2003 hizo lo propio con el ala política.

“56 años de ocupación sofocante”

A un mes del recrudecimiento de este conflicto, que inició con un ataque de Hamas en el que murieron 1400 personas según el Ministerio de Salud Israelí, los bombardeos a Gaza posteriores al 7 de octubre de 2023 dejan 10 000 personas muertas, más de la tercera parte de ellos niños, y 25 000 heridos, según reportes del Ministerio de Salud Palestino. No se avizora una salida pacífica.

El 24 de octubre, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó su preocupación por la violación del derecho internacional humanitario, y abogó por la protección a civiles en ambos territorios, condenando los ataques de Hamas, pero señalando que estos “no han ocurrido en el vacío. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante”.

Con un contexto político interno e internacional complejo, organizaciones como la ONU son las llamadas a intervenir para mediar una solución; sin embargo, para la experta Cogollos el desempeño de este organismo es cuestionable.

“Se ha demostrado el fracaso de los organismos internacionales en este conflicto. 75 años y la cuestión palestina sigue sin resolverse en cuanto al reconocimiento en pleno de un Estado Palestino, la reivindicación de los derechos de los palestinos a circular libremente, el derecho a una vida digna y a ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los israelíes. Por lo pronto lo más inmediato es frenar el conflicto para que la sociedad civil no siga siendo la afectada. Naciones Unidas debe exigir el concurso de todos los actores directos e indirectos para mediar y parar la violencia.”, afirma la docente javeriana.

Y es justamente a esto a lo que se refirió el secretario general de la ONU en su declaración del 24 de octubre. Las Naciones Unidas han reiterado su llamado al cese de la guerra y han enfatizado que “una solución política es cuestión de vida o muerte para millones de personas en Gaza y más allá”, puesto que además de las miles de víctimas en esta zona, 101 funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo se suman a las cifras de muertes que deja este conflicto.

El primer ministro israelí prometió “aplastar” a Hamas con operaciones militares. Por ello ha lanzado una ofensiva, principalmente con bombardeos en la Franja de Gaza. Diversos analistas, ONG y defensores de derechos humanos han denunciado ataques a población civil (niños en su mayoría), a periodistas y medios de comunicación, y el pasado 10 de noviembre, a Al Nasr, el hospital más grande del norte de Gaza. “No tenemos electricidad, no hay oxígeno para los pacientes, no tenemos medicinas, ni agua. Estamos completamente rodeados por tanques”, dijo en rueda de prensa Mustafa al-Kahlout, director del hospital.

A medida que el conflicto persiste, la comunidad internacional y organizaciones como la ONU, enfrentan el desafío de mediar y buscar soluciones. De lo contrario, el conflicto entre Palestina e Israel continuará con consecuencias humanitarias devastadoras y sin la esperanza de una resolución pacífica en el horizonte.