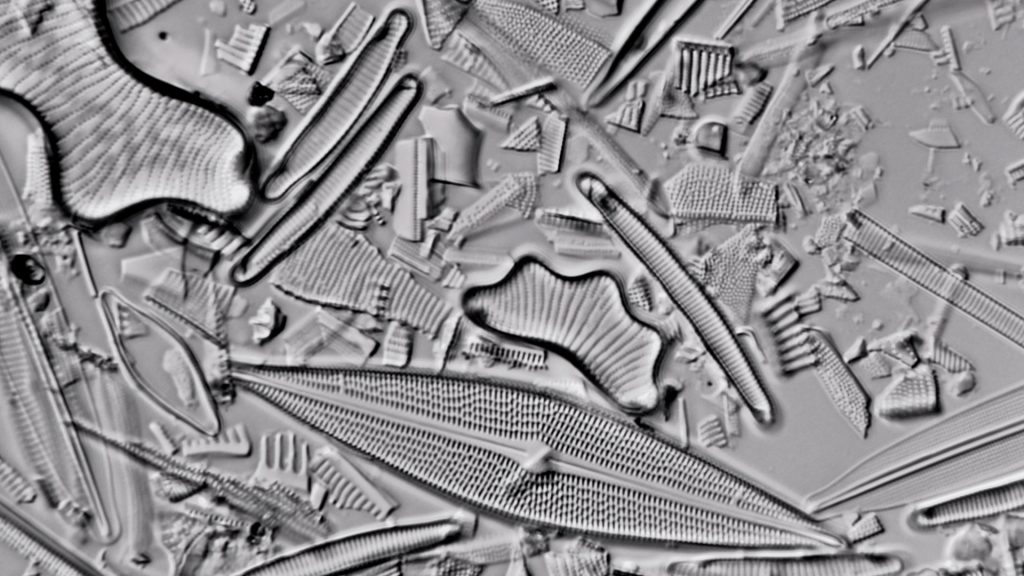

Son tan diminutas que solo es posible verlas a través de un microscopio. Y tan poco conocidas que son escasos los científicos que las estudian. No obstante, las algas diatomeas que encontraron investigadores javerianos al revisar sesenta lagunas de páramo en la cordillera oriental de Colombia —a una altura promedio de 3000 metros sobre el nivel del mar— se están convirtiendo en otro eslabón para la cadena de información sobre el cambio del clima y de los ecosistemas de alta montaña. Allá fueron a revisar el fondo de las lagunas.

Se embarcaron en una lancha, buscaron el sitio más profundo con un sonar de mano y, en ese lugar, aproximadamente a diez metros de la superficie, perforaron el subsuelo con un equipo especializado para extraer la muestra. De esta, una columna de arena y agua, escogieron, para su estudio, la primera capa, es decir, la que está más arriba, en contacto con el agua dulce de la laguna. Solo medio centímetro de sedimento.

Y empezaron a buscar las diferentes especies de diatomeas, para estudiar su relación con el tipo de ecosistemas donde se encuentran. “Las diatomeas hablan de cómo era el lago”, explica el limnólogo Carlos Rivera, experto en este tipo de algas. “Por ejemplo, pueden demostrar que el agua era más transparente, o que era tan pobre en nutrientes que casi no había algas”.

Si los investigadores encuentran que hay más algas en la columna extraída, sería una señal de que ellas están escurriendo más nutrientes a la laguna. Eso puede ocurrir porque en su cuenca ya hay evidencia de algunas actividades humanas, como pastoreo o cultivos. Allí “se va armando el rompecabezas”, dice la bióloga boyacense Claudia Liliana Muñoz, quien adelanta actualmente su Doctorado en Ciencias Biológicas y concentra su investigación en una de las sesenta lagunas: el lago de Tota, en Boyacá.

Los hábitats de las diatomeas

En el estudio de las lagunas de páramo encontraron 339 especies diferentes —de las cerca de 20 000 descritas en la literatura—, principalmente de los géneros Eunotia y Pinnularia, que son típicas de las lagunas. Rivera y Muñoz no solamente identificaron estas algas, sino que analizaron variables ambientales, como indicadores geoquímicos, entre otros, para sacar conclusiones respecto al entorno, por ejemplo, que la variabilidad de las especies de diatomeas en los lagos de montaña de áreas remotas se atribuye principalmente a los niveles de pH, que mide la acidez, además de la alcalinidad y los nutrientes —nitrato y fósforo—.

Entre los indicadores físicos sobresale la radiación. Todos ellos son los principales factores que inciden en la composición de las diatomeas encontradas. “Estos lagos de páramo tienen una condición más ácida”, explica Muñoz, y como a las diatomeas les gusta este tipo de ambiente, “están en su salsa”, dice con gracia.

El investigador Rivera compara sus características con las de diatomeas encontradas en otras latitudes, como en el Ártico canadiense o en los Pirineos españoles. “En nuestra alta montaña, son lagos que tienen mucho más contenido de carbono, sobre todo porque los sustratos que tienen les aportan una fuente extra de este nutriente”. Estas algas también demuestran más influencia de la actividad humana, “sobre todo en el aporte de nutrientes que van a favorecer a algunos grupos o algunas formas de vida de diatomeas”.

Finalmente, los lagos de páramo no son tan profundos como los europeos, lo que hace que tiendan a colmatarse, lo que va reduciendo el nivel de agua: “Eso favorece el hábitat de las diatomeas, porque a ellas les gustan los ambientes poco profundos”.

¿Y qué tienen que ver esas características con la historia de las lagunas?

Al relacionar algunas especies de diatomeas con una determinada variable ambiental, a través de modelos matemáticos, se puede reconstruir la historia de ciertos factores ambientales, como el clima. “Las diatomeas de estos sitios pueden proveer información cuantitativa útil e independiente para investigar los recientes impactos del cambio global en ecosistemas tropicales de alta montaña”, concluye el estudio.

Para el caso de la laguna de Tota, hace unos cinco siglos “era un poco más profunda, tenía menos carbono, menos nitrógeno y las diatomeas revelan que no había un impacto significativo”, explica Muñoz. “Más recientemente las condiciones […] empiezan una trayectoria de cambio de uso un poco drástica.

Aproximadamente, hacia el año 1950 empiezan a sembrar cebolla en sus alrededores, a introducir una que otra trucha, cambia la comunidad de las diatomeas y cambia el ecosistema”. No son solo las diatomeas las que dan información sobre los cambios en los ecosistemas.

Ellas complementan estudios de otros organismos microscópicos, de fósiles de animales y de plantas. La ventaja es que “ellas están ahí enteritas; se conservan bien por tener un caparazón de sílice, lo que se convierte en un factor importante a la hora de establecer una reconstrucción ambiental”, explica Muñoz.

“El estudio es una línea base que no existía en Colombia para reconstruir cómo eran los lagos en el pasado”, finaliza Rivera, “aporta datos e información muy valiosa, que puede usarse para predecir el impacto del clima y de las actividades humanas sobre este tipo de ecosistemas”.

Para leer más:

Muñoz-López, C. L. y Rivera-Rondón, C. A. (2022). Diatom response to environmental gradients in the high mountain lakes of the Colombia’s Eastern Range. Aquatic Sciences, 84(15). https://doi.org/10.1007/s00027-021-00838-z

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Respuesta de las diatomeas a los gradientes ambientales en los lagos de alta montaña en la Cordillera Oriental de Colombia

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Claudia Liliana Muñoz López y Carlos A. Rivera Rondón Departamento de Biología Facultad de Ciencias Pontificia Universidad Javeriana

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2020-2023