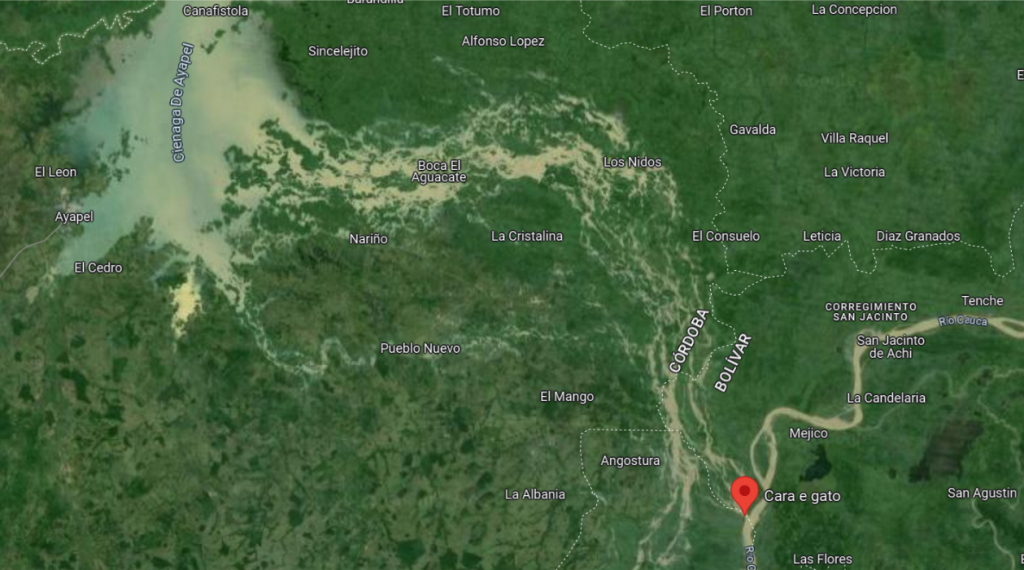

El 27 de agosto de 2021, un desastre natural puso los ojos del país en Caregato, una de las tantas curvas que toma el río Cauca dentro de la región de La Mojana. El dique marginal que impedía el paso de las aguas se rompió. Durante tres años, pobladores de Bolívar, Sucre, Antioquia y Córdoba convivieron con los efectos de las inundaciones que afectaron sus viviendas, cultivos y animales, y que, sin embargo, también volvieron a traer abundancia de peces en la región.

La Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD calcula que unas 300 mil hectáreas fueron afectadas. Tras años de incertidumbre, a finales de febrero de 2024, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, anunció que se había cerrado el dique, aun sin que se hubieran terminado las obras.

Pasaron apenas dos meses desde el anuncio de entrega del dique en Caregato, y los habitantes ya reportan fallas de nuevo. Desde el 22 de abril se han reportado filtraciones de agua en el mismo sector. “No son grandes cantidades, pero sí está pasando hacia la parte donde había inundación. Apenas empezando la temporada de lluvias en el interior del país, el cauce del río Cauca se ha incrementado al punto que ya superó la altura de la obra, que sigue en ejecución, y amenaza con volver a afectarla,”, relatan algunos medios locales.

Ante esta nueva alarma que se enciende en la región, la Corporación Pacto Social por la Mojana – Comojana, denunció que las obras están paradas porque no se han girado los recursos necesarios por parte del contratista. Ante esta situación, Arnulfo Betancourt , presidente de la corporación, anunció que a partir del 1 de mayo la región entrará en paro indefinido por medio de un comunicado público.

Para Jorge Escobar, profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, la reflexión debe ir mucho más allá de impedir la inundación, especialmente en una zona como La Mojana, en la que confluyen tres de los ríos más importantes del país: el Magdalena, el San Jorge y el Cauca.

Pesquisa Javeriana habló con Escobar para profundizar en los detalles de la obra en Caregato y en cómo los ríos son entidades que cambian en el tiempo y que, por ello, deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar los territorios.

Pesquisa Javeriana: ¿Qué es La Mojana y qué es lo que pasa allí?

Jorge Escobar: La Mojana es una de las zonas de amortiguamiento hídrico más relevantes del Colombia ya que en esta región confluyen tres de los ríos más importantes del país: el San Jorge, el Magdalena y el Cauca. De esa regulación hídrica dependen muchos asuntos desde la perspectiva ecológica y social. En temporadas de lluvias, las ciénagas almacenan el exceso de agua que se direcciona por los ríos.

Es esa misma agua, la que las ciénagas devuelven al río en tiempo de verano. Esa franja de amortiguamiento llega a ser de miles de hectáreas que son empleadas para la siembra de cultivos estacionales o ganadería. Sin embargo, es una región muy productiva y donde no hay mucha presencia del Estado.

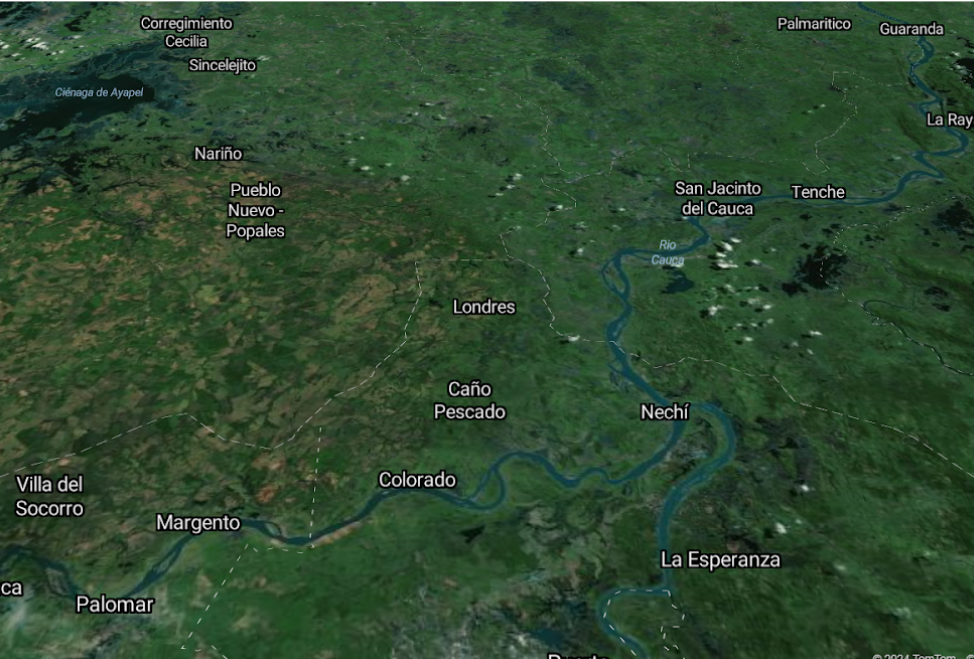

Lo que nosotros hemos recopilado de lecturas de libros, de revisión de mapas históricos y de documentos sobre la región es que, anteriormente, cuando el río Cauca se crecía, se desbordaba en varias partes y esa agua entraba a La Mojana, a toda la región de las ciénagas. El agua entraba por varios puntos desde Margento hasta Achí, más o menos en puntos como Colorado, Nuevo Mundo, Santa Anita, Caregato, San Jacinto, Astilleros, entre otros.

Se estima que en 1973 hicieron el dique marginal y desde entonces el agua ya no entra periódicamente en la zona donde existe esta obra de infraestructura. Esto hace que el agua de exceso del río Cauca se acumule en la parte baja, cerca de la desembocadura en el río Magdalena. Eso tiene unas implicaciones en las condiciones sedimentológicas y socioecológicas en toda la Mojana.

El dique marginal, con el tiempo, se ha venido construyendo más, mejorando, agrandando y elevando. Sin embargo, cuando el río se crece mucho, el dique se rompe en algún punto. Por ejemplo, en 2010 se rompió en la curva conocida como Nuevo Mundo y en Santa Anita.

PJ: ¿Qué pasaba antes?

JE: Cuando se revisan los documentos históricos del comportamiento del río, nos damos cuenta que cada dos o tres años el río “se rompe”, es decir, se desborda por la fuerza y la cantidad de agua que mueve.

El punto es que toda el agua que antes se distribuía por varios puntos, ahora se concentra en uno solo, generando inundaciones en las cuales el agua entra con mucha fuerza, afectando bastante a las zonas aledañas.

Las comunidades que han habitado el territorio durante siglos, como la comunidad Zenú, aprendieron a convivir con las temporadas de inundación. La mayoría de cultivos eran estacionales. La yuca, el maíz, se dan en las épocas secas, pero hay otros cultivos que requieren más tiempo. Entonces ellos se movían a otras zonas cuando llegaban las crecientes. Las personas se adaptaban a la dinámica del agua. Para pescar no se requiere tierra, y el agua no se puede tener. El poder pescar y hacer uso de los playones constituyen un modo de vida anfibio.

PJ: ¿Cuál fue el problema más reciente?

JE: En la zona de Caregato, el dique se rompió hace tres años, y por supuesto, causó muchos problemas a las comunidades que viven allí. Un punto muy importante es cuánto vale cerrar un rompedero de esos. El cierre de Caregato valió $130.000 millones de pesos. Cuando uno revisa la historia, cada dos o tres años, hay un rompimiento. Unos más fuertes, otros menos, pero Caregato ya se ha tres veces en los últimos treinta años. No parece tener sentido invertir tanto dinero frecuentemente para arreglar un desastre que se puede manejar.

PJ: ¿Qué cambió con la construcción del dique?

JE: Sectores que antes se inundaban periódicamente, ahora no lo hacen. Esas zonas se usan principalmente para ganadería (tanto de reses como de búfalos) y cultivos de arroz. Estos últimos existían anteriormente, pero no en las proporciones de ahora. Con estos cambios la pesca se redujo, modificando también a la economía de la región.

Antes las labores agropecuarias no eran permanentes como ahora, sino por épocas. Por eso mismo, han buscado impedir la inundación. Si se suma que no hay mucha presencia del Estado, se suman una serie de intervenciones privadas que, hasta cierto punto, controlan las inundaciones, pero que provocan otros desequilibrios en las zonas aledañas.

PJ: ¿Cuáles son las alternativas para que esto no siga pasando?

Lo que nosotros nos estamos preguntando es cómo era la zona antes de la construcción del dique, porque hemos encontrado unas cosas interesantes. Por ejemplo, al interior de La Mojana hay una serie de caños que parten de zonas cercanas al rio Cauca debido a la diferencia de alturas que existe entre este y las ciénagas de La Mojana.

Hemos leído, en literatura ya antigua, que había una conexión entre Caño Barro y el río Cauca. O entre el caño Mojana y el río Cauca. Queremos saber si era una conexión directa, indirecta, o a través de una ciénaga. Esto nos permitiría entender los cambios que han tenido los ríos durante décadas y pensar en proyectos a futuro que eviten más desastres.

Somos conscientes que este es un ecosistema altamente intervenido, y que parte de los cambios que se han vivido, son a causa de los diques que se construyen para controlar las inundaciones. Estos generaron un desequilibrio en toda la región.

Nosotros como academia queremos ser un apoyo para que las decisiones que se tomen para que sean las que beneficien a la mayor cantidad de personas. La posición de nosotros es absolutamente técnica y lo que se quiere es que los tres medios de vida que hay en la zona, es decir, ganaderos, agricultores y pescadores, puedan coexistir sin los altos riesgos de lo que ha pasado hasta ahora.

PJ: ¿Por qué el dinero invertido es una preocupación?

Cuando hay una calamidad de esta naturaleza, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, tiene la potestad de hacer contrataciones rápidamente para mitigar la situación. En el caso del cierre del dique en Caregato, estamos hablando de un proyecto de $130.000 millones de pesos.

Además, esta es una de las regiones priorizadas por el gobierno para hacer el ordenamiento del territorio en torno al agua. Hay más de 2.1 billones de pesos enfocados en trabajar en esta región en beneficio de las personas que la habitan y la aprovechan productivamente.

PJ: En este tipo de casos ¿Adaptación o control?

La adaptación tiene unas consecuencias. Ante un fenómeno de inundación extrema, podría ser necesario moverse. Eso implica cambiar algunas de las dinámicas sociales, económicas para ajustarse a los eventos naturales.

El control es más complejo, porque si no se logra controlar, es cuando vienen los desastres. Si usted me pregunta entre adaptación y control, siempre va a salir mejor librada a la adaptación.

Ahora, tampoco tiene sentido dejar de intervenir el río. Hay que pensar también en la gente que ya estaba acostumbrada a montar en moto para ir a trabajar rápidamente y de forma económica, comparada con los costos del transporte fluvial. Algunas obras tienen mucho sentido y mejoran las condiciones de los habitantes de la zona. Si sabemos que hay tecnología y capacidades, la idea es buscar un intermedio en el cual se vean beneficiados todos.

En estas y muchas otras regiones, el agua domina todo. Por eso debemos investigar para encontrar un buen equilibrio en el que haya un ordenamiento y manejo del territorio a partir del agua, que se puedan adelantar programas de adaptación y también, hasta cierto punto, unas medidas de control. Ya hay muchas personas que habitan ahí y las medidas que se tomen deben ser responsables.

Un grupo de profesores de la Pontificia Universidad Javeriana llevan años investigando las dinámicas hídricas y sociales que suceden en La Mojana. En conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y la empresa de tecnología Nuvu ganaron un proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático para recopilar y organizar toda la información científica publicada sobre la región. Esto, esperan sea el insumo más importante para la toma de decisiones.

Para el profesor Escobar uno de los grandes retos del nuevo directos de la UNGRD, es buscar estrategia para que se recuperen las dinámicas hídricas en el país. Es decir, que los territorios se puedan ordenar respetando y en armonía con los cuerpos de agua. Por ello es fundamental entender cómo han funcionado históricamente los ríos, para planificar los asentamientos de comunidades en todo el país.