Todo en exceso es malo, incluso si se trata de ser una de las mayores polinizadoras a nivel mundial. Originaria de Europa, África y Asia occidental, la abeja melífera (Apis mellifera) ha logrado la gran hazaña napoleónica. Gracias a su capacidad adaptativa, se ha establecido en casi todos los ecosistemas del planeta en los que el ser humano la ha introducido. Lo anterior, sumado a la rápida velocidad de su trabajo, le ha dado una enorme relevancia económica y ecológica.

Sin embargo, la extraordinaria condición de esta especie la convierte en una competidora potente frente a otros polinizadores, debido a que monopoliza agresivamente los recursos florales, lo que desplaza especies autóctonas especializadas y altera la dinámica reproductiva de plantas nativas. De esta manera pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas. En Pesquisa Javeriana exploramos la profundidad de esta problemática

¿Por qué son importantes los polinizadores?

Empecemos desde cero. Según el informe “La apicultura y los medios de vida sostenibles”, publicado en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la polinización es clave para que las plantas en flor produzcan semillas y frutos, siendo esencial para la vida en la Tierra. Este proceso consiste en trasladar el polen desde las partes masculinas —anteras, pequeñas estructuras que lo contienen— hacia las partes femeninas —estigmas, antenas pegajosas listas para recibirlo—, asegurando así la reproducción de las plantas.

La polinización por insectos es tan esencial para la agricultura como el agua o los fertilizantes. La abeja melífera (Apis mellifera), frecuente en Bogotá, poliniza cerca del 70% de los cultivos de interés humano. Según Mariana Camacho Erazo, docente dede la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, “es resistente a pesticidas y plagas lo permite su expansión, beneficiando la producción de miel, propóleo y cera”.

Según un informe del Instituto Humboldt, en 2020 se estimaban 3.000 apicultores en el país con 120.000 colmenas. Esta actividad beneficiaba a más de 12.000 familias y producía cerca de 3.300 toneladas de miel anuales. Desde la africanización de la apicultura —cuando la abeja africana se cruzó con abejas europeas, generando híbridos más productivos y agresivos—, el número de colmenas aumentó un 30% y la producción de miel un 60%, hasta la publicación del informe. Pero el éxito económico de esta abeja conlleva consecuencias ambientales que debemos considerar cuidadosamente.

Abeja melífera: gran polinizadora, posible invasora

Debido a su gran capacidad adaptativa y alta productividad, Apis mellifera genera diversos riesgos para las especies nativas y los ecosistemas en los que se introduce. Camacho señala que esta abeja, al ser generalista, —que se alimenta de todo o utiliza una gran variedad de plantas para la obtención de recursos alimenticios como polen y néctar —, es una fuerte competidora que tiende a monopolizar los recursos florales disponibles, desplazando gradualmente a las especies locales.

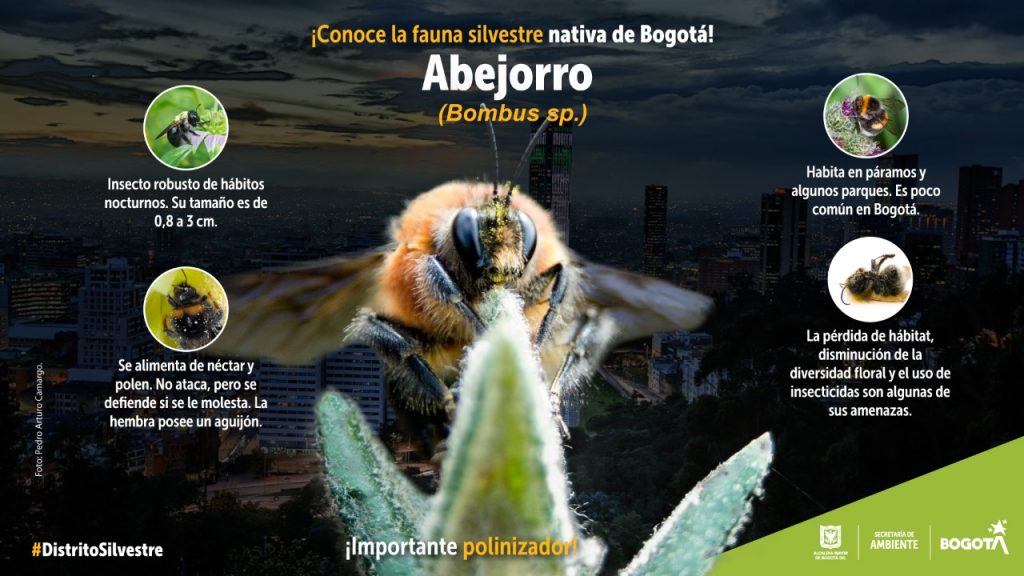

Al acaparar estos recursos, Apis mellifera disminuye considerablemente la diversidad de polinizadores autóctonos, que suelen ser solitarios o formar colonias pequeñas en comparación a la especia invasora. “Cuando llegan 10 o 20 Apis frente a un solo abejorro (Bombus), empiezan a desplazarlo y quitarlo de la flor, ya no puede polinizar y eso empieza a poner en grave peligro a la especie”, ejemplifica Camacho.

Esta situación también pone en riesgo la reproducción de especies vegetales que dependen exclusivamente de polinizadores nativos, los cuales han coevolucionado morfológicamente para plantas específicas. “Por ejemplo, muchas especies florales tienen forma de campana y existen polinizadores nativos que se han adaptado para entrar y hacer mejor su trabajo”, explica Camacho. Cuando Apis mellifera monopoliza los recursos, estas plantas sufren una menor tasa de polinización, afectando su reproducción y la biodiversidad del ecosistema.

Un artículo publicado en la revista Ecosistemas, titulado “Impacto de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres en hábitats naturales”, señala que, aunque eficaz, la abeja melífera es menos eficiente como polinizadora que muchas especies nativas debido a sus estructuras físicas especializadas. Por ejemplo, posee la corbícula, una estructura en sus patas traseras que compacta el polen, impidiendo su transferencia efectiva a otras flores. Además, al monopolizar las flores, Apis mellifera puede desplazar polinizadores nativos más eficaces, afectando indirectamente el éxito reproductivo de diversas especies vegetales.

Camacho destaca que otro problema asociado a Apis mellifera es su potencial como transmisora de enfermedades y parásitos. Según la investigadora, “si las colonias no se cuidan adecuadamente, pueden convertirse en reservorios de patógenos que luego afectan gravemente a las poblaciones de polinizadores nativos”, facilitando la propagación de enfermedades en los ecosistemas.

A propósito, el artículo publicado en la revista Ecosistemas señala que, en Europa, América del Norte y Japón, aproximadamente la mitad de los virus que afectan a la abeja melífera han sido detectados en 14 especies de abejorros (Bombus) y en abejas silvestres de distintos géneros. Se considera que la abeja melífera es probablemente el principal vector de transmisión de estos virus a otras especies.

Un equilibrio ambiental

Investigadores llaman a enfocar la mirada en la biodiversidad y no en la productividad. Camacho enfatiza que no se trata de demonizar o eliminar a Apis mellifera, sino de regular su manejo para minimizar impactos negativos sobre los polinizadores nativos. Su sugerencia es: “Empecemos a ubicar las colmenas en áreas agrícolas alejadas de ecosistemas sensibles, con un estudio previo, evitando su presencia en bosques o zonas protegidas”.

La experta propone, por ejemplo, concientizar sobre el rol de las abejas en la polinización comprendiendo la diversidad de especies polinizadoras que existen. Otras recomendaciones de Camacho Erazo incluyen entender las necesidad y riesgos de determinados ecosistemas e implementar prácticas de manejo que favorezcan a las especies nativas frente a la competencia con la abeja melífera. Por ejemplo, finaliza destacando la investigadora, “no se pueden poner panales en cualquier lado, mucho menos en zonas urbanas. Por supuesto se va a obtener miel, pero al tiempo se va a poner presión en especies nativas que ya al estar en medio de una ciudad, están presionadas. Pensemos en nuestra biodiversidad”.

Proteger la biodiversidad no implica renunciar a la apicultura, sino buscar un equilibrio donde la producción de miel pueda coexistir con la conservación de los polinizadores nativos. Para lograrlo, es esencial comprender el impacto de nuestras decisiones y promover prácticas responsables. De esta manera, podremos asegurar un futuro en el que tanto la diversidad biológica como la producción humana puedan prosperar de forma armónica y sostenible.