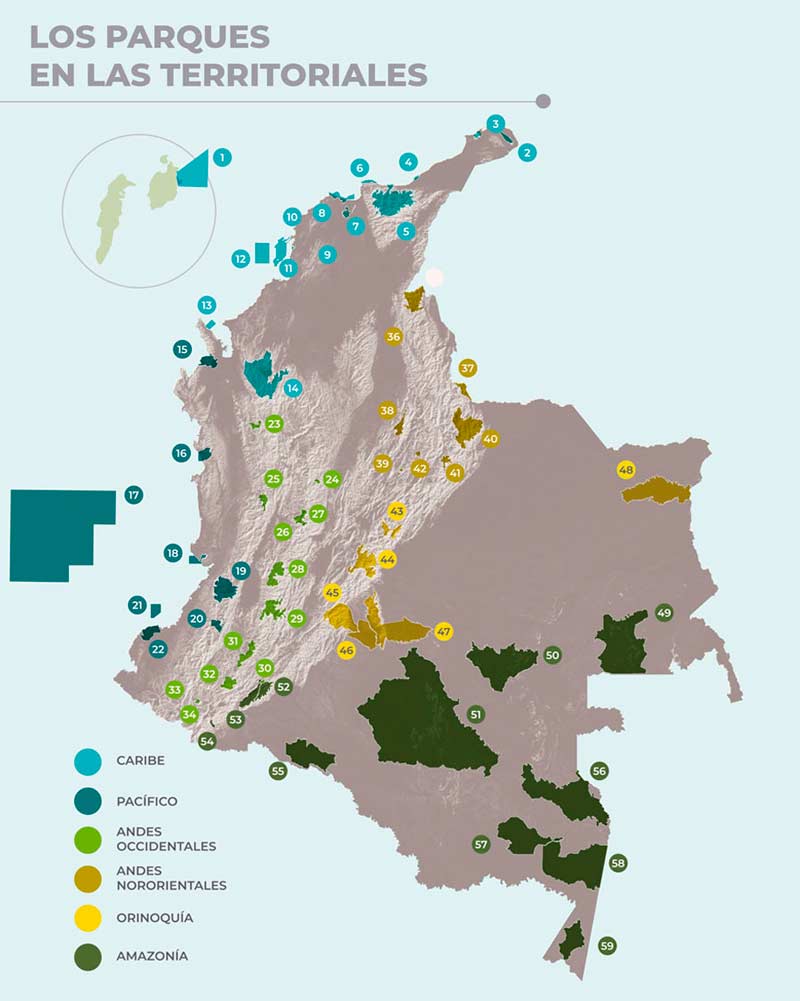

En Colombia hay un poco más de 17 millones y medio de hectáreas protegidas en 59 Parques Nacionales Naturales. El primer informe Parques Nacionales Cómo Vamos revela que estos espacios enfrentan varias amenazas para su normal funcionamiento.

Una de ellas, muy comentada a nivel internacional en los últimos días, es la deforestación. El informe revela que hay cuatro parques con cifras muy altas. Encabezan la lista El parque Tinigua -con 10.455 hectáreas-, La Macarena -con 3.636-, Chiribiquete -2.180- y Picachos -2.035-. Otros 29 parques también registran deforestación, pero con indicadores mucho menores.

Para Giovanny Fagua, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y colaborador de este informe -que es producto de una alianza de nueve organizaciones de la sociedad civil-, no es coincidencia que los cuatro parques con más hectáreas deforestadas estén en la misma zona: el piedemonte amazónico.

En su opinión, esto responde a una estrategia para apropiarse de tierras estratégicas por su posición geográfica y porque tienen vías de acceso que facilitarían procesos extractivos y de ganadería extensiva en la región.

“En la zona se habla de que el costo promedio de deforestar una hectárea es de un millón de pesos. Que un campesino deforeste hasta 20 hectáreas, para hacer un terreno, es lógico. Pero para que llegue a deforestar 100 o 150, necesita un patrocinio fuerte. Hay alguien que está invirtiendo una cantidad considerable para deforestar esas áreas”, advierte Fagua.

El experto también señala que el manejo de este fenómeno no es sencillo porque en la región no hay fiscales especializados en crímenes ambientales, por lo que es poco probable que los procesos judiciales avancen.

A finales de julio de 2021 fue sancionada la ley 2111 de 2021 que introduce nuevos delitos en materia ambiental y aumenta la penas y multas que estaban contempladas desde el 2000. Sin embargo, se requiere preparar el aparato judicial local para que pueda responder ante este tipo de delitos.

“El problema no son los campesinos, ellos pueden beneficiarse de manera secundaria, pero no tienen los recursos para destruir las miles de hectáreas que se talan actualmente”, agrega Fagua y explica que en los parques donde hay resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, el impacto por deforestación y otras afectaciones es mucho menor.

Durante la reciente Cumbre Climática COP26, desarrollada en Glasgow, Escocia, más de un centenar de líderes mundiales se comprometieron a acabar con la deforestación para el 2030. Para esto se recolectaron 19.000 millones de dólares para proteger y replantar los árboles que han sido talados.

Los Parques Nacionales Naturales y la hoja de coca en Colombia

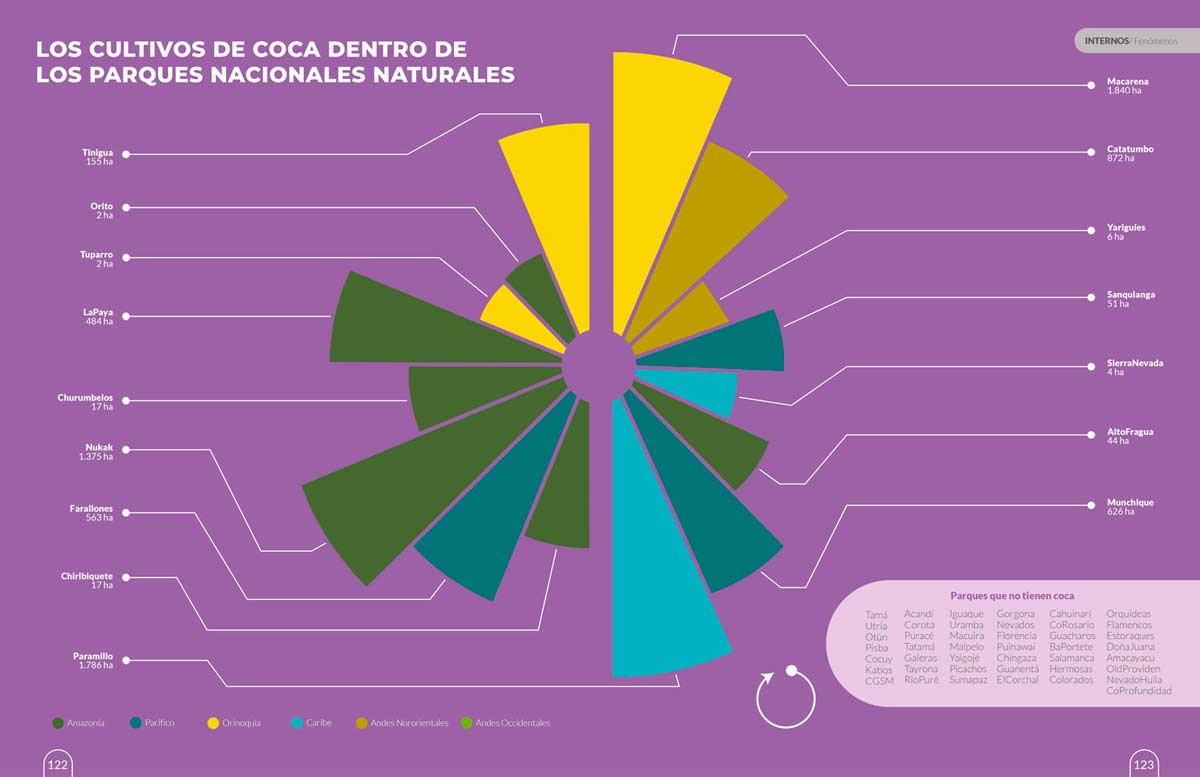

Otra problemática que afecta a los Parques Nacionales Naturales son los cultivos de coca, pues para establecer estas plantaciones también se deben deforestar las especies naturales. Pero la afectación no es solo ambiental, ya que este tipo de economías traen consigo actores armados, conflictos sociales y violencia.

Hay quince parques con presencia de este tipo de cultivos de uso ilícito. Los más afectados por cultivos de coca son La Macarena, con 1.840 hectáreas, Paramillo -1.786-, Nukak -1.375- y Catatumbo -872-, indica el informe.

Fagua sostiene que se debe cambiar la visión sobre el consumo de cocaína y de todas las implicaciones que este tiene a nivel ambiental en materia de deforestación. “Cuando alguien consume esta sustancia, no solo está aspirando cocaína; al menos una hectárea de árboles fue talada y eso implica muerte y desplazamiento de pájaros, mamíferos, plantas, orquídeas, además de todos los conflictos sociales que vienen detrás.” afirma.

“Más allá de pensar en una solución militar, hace falta más presencia estatal en los parques con cultivos ilícitos”, Giovanny Fagua

Una figura que, a pesar de todo, funciona

Si bien la principal función de los parques nacionales naturales es conservar la biodiversidad en un país megadiverso, la declaración de este tipo de zonas termina beneficiando lo cultural, lo productivo y lo económico.

“Una función que parece no estar tan clara es la gran cantidad de servicios ecosistémicos que prestan. Tal vez no se tiene muy en cuenta que las zonas de los cultivos agroindustriales -o de ganadería del sur de Bolívar y Cesar- deben su productividad al agua que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta-en donde queda el Parque Tayrona-; o por ejemplo, el impacto de los Farallones de Cali o el Parque Munchique sobre áreas tan productivas de caña en el Cauca y Valle del Cauca”, argumenta Andrea León, coordinadora de indicadores de Parques Cómo Vamos.

“Aunque algunos de los parques tienen procesos de intervención humana”, interviene Giovanny Fagua, “sí han garantizado bastante bien la protección de los ecosistemas y las especies”, y de paso, explica Andrea León, “son territorio de algunas comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto es muy importante si se tiene en cuenta que en Colombia habitan casi dos millones de personas pertenecientes a 115 pueblos indígenas nativos”.

Otros datos que arrojó la investigación

El sistema de parques nacionales conserva el 64.5 % de los ecosistemas del país, entre ellos bosques y humedales que son fundamentales para la regulación del ciclo del agua y el almacenamiento de carbono, esto los convierte en una herramienta fundamental para reducir los impactos del cambio climático.

Sin embargo, dichos ambientes naturales también se ven amenazados por conflictos sociales. Parques como Catatumbo Bari, Paramillo, Tinigua, Macarena o Sierra Nevada de Santa Marta presentan altos niveles de deforestación, cultivos de coca y hechos de violencia en su interior o su entorno más cercano.

Advierte el estudio que la brecha social e inequidad del país también es evidente dentro de estas zonas de protección. El 63 % de sus habitantes vive en la pobreza (medida en ingresos) y la pobreza multidimensional (que incluye mediciones de acceso a salud, educación, trabajo y servicios públicos) llega al 51,4 %.

“45 de los 59 parques del país tienen ecosistemas con algún tipo de amenaza, siendo los de la región Caribe los más afectados”, informe Parques Naturales Cómo Vamos.

Conocer para proteger

Tanto Giovanny Fagua como Andrea León coinciden en que una de las mayores amenazas para los parques es el desconocimiento de su valor real y del potencial de la biodiversidad que protegen. Además, piden que se sigan creando más parques en el país y que se aumente su presupuesto.

“Muchas veces en estas zonas y sus alrededores la única presencia que hace el Estado es a partir de los guardaparques. Parques Nacionales Naturales de Colombia, como entidad, es muchas veces la única representación del Estado. Reconocemos que ellos hacen muchísimo con muy pocos recursos”, afirma la profesora León y de la misma forma hace un llamado para que el Estado proteja lo que serán algunos de los bastiones más importantes en la lucha contra los efectos del cambio climático.

Por su parte, Fagua expone que “falta mucha investigación. No se sabe qué especies endémicas están en ellos ni el número. Los parques funcionan dentro de sus limitaciones administrativas y de presupuesto para mantener el área de la mejor forma posible, pero hacen falta recursos y sobre todo, investigación”.

Para León, este es el momento de la historia para estar alertas sobre la conservación de los parques. “Con este informe queremos dar a conocer todo lo que tiene el país en materia de biodiversidad dentro de los Parques Nacionales Naturales y hacer ver que así yo esté en una ciudad como Bogotá y que pareciera que no tengo ninguna relación con ellos, el agua que uso todos los días depende del nivel de cuidado de Chingaza o Sumapaz”.

Los investigadores finalizan haciendo un llamado para crear zonas de protección en regiones que tienen grandes vacíos de Parques Nacionales, especialmente en la Orinoquía o en La Mojana, cerca del nudo del Paramillo. “Aunque estos lugares están protegidos por otras zonas de manejo, sí creemos que deberían estar representados dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales”, concluye León.