Imagine que camina apresurado hacia su trabajo con la boca abierta y jadeando. Cuando, de repente, un fragmento de plástico de dimensiones considerables entra en su boca. Entre el desconcierto y la prisa, el plástico se desliza por su garganta: Se ahoga, tose, pero en unos segundos, luego de golpear su pecho con la mano, lo traga. Ahora, este plástico está en su sistema digestivo. ¿Logra imaginar lo que esto puede causar en su organismo? Esta escena es la realidad diaria de miles de abejas, según un estudio realizado por investigadores javerianos.

El artículo científico, publicado en la revista microplastics, analizó la presencia de microplásticos, ingeridos o adheridos al cuerpo, en la abeja Apis mellifera conocida como abeja melífera o europea. Es la especie más común en entornos urbanos pues ha sido domesticada y ampliamente utilizada en la apicultura a nivel mundial. Con muestras recolectadas de estos insectos y sus productos apícolas miel y polen, entre agosto de 2021 y agosto de 2023, la investigación comparó ejemplares que habitan zonas rurales de la sabana de Bogotá, específicamente en Tabio y Guasca (Cundinamarca), con las de entornos urbanos, analizando los apiarios de la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, en la capital colombiana.

¿Cómo detectan microplásticos en abejas?

Los microplásticos son diminutos fragmentos de plástico, de hasta 5 milímetros (mm), que se clasifican en primarios —diseñados con un tamaño específico para productos como cosméticos— y secundarios — resultantes de la degradación de plásticos más grandes por la luz solar, el agua y el desgaste mecánico —. Son contaminantes, pues son difíciles de degradar, están en suelos, agua y aire y se acumulan en la cadena alimentaria. Y, ahora sabemos, incluso en las abejas.

La investigación que puso la lupa en estos insectos tuvo un enfoque transdisciplinar, pues fue realizada por las facultades de Estudios Ambientales y Rurales y la de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Los investigadores recolectaron 24 abejas Apis mellifera, junto con 10 gramos de miel y 10 gramos de polen.

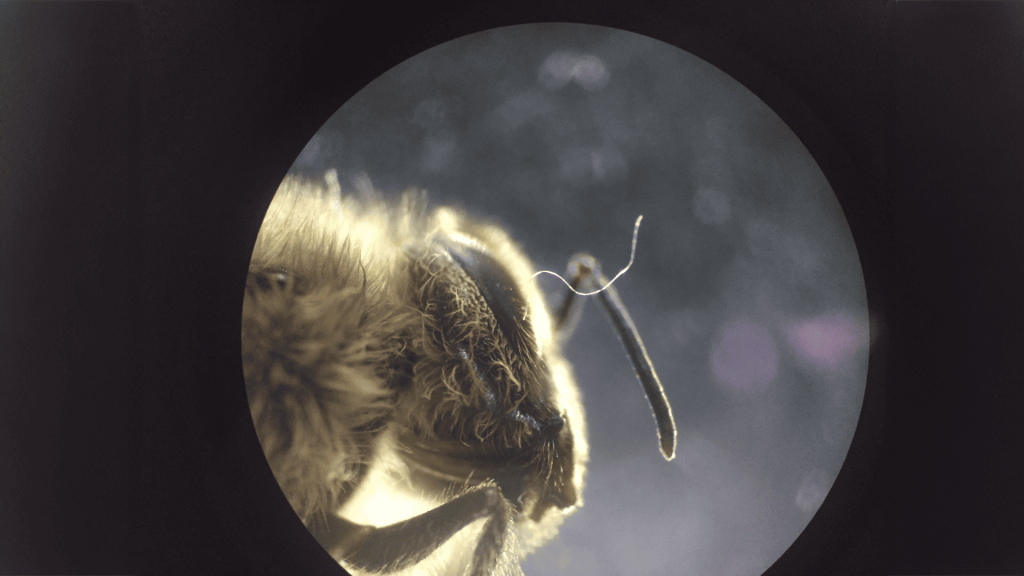

Para evaluar la presencia de microplásticos cada uno de estos compuestos fue evaluado bajo microscopía óptica. Por ejemplo, los individuos de A. mellifera obtenidos en cada punto de muestreo fueron examinados para detectar restos de plástico en los cuerpos de las abejas. Lo mismo hicieron los investigadores con el polen. Con la miel, sin embargo, el proceso es más largo al ser un material tan viscoso, por lo que tuvo que ser calentada y filtrada antes de ponerla bajo el lente.

“Esa observación nos permitió detectar fragmentos plásticos adheridos a diferentes partes de su cuerpo, como las alas”, explicó el microbiólogo Luis David Gómez-Méndez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Luego, para determinar si las abejas habían ingerido microplásticos, se sometieron a un proceso científico llamado digestión. “Colocamos las abejas en un recipiente con peróxido de hidrógeno, que descompone los tejidos y deja flotando los microplásticos ingeridos, para posteriormente con el microscopio poder observarlos”, añadió Gómez-Méndez.

En esta observación en laboratorio, los investigadores detectaron microplásticos tanto en las muestras del campo como en las de la ciudad. Ahora bien, los niveles de contaminación ambiental parecen influir en la presencia de estos plásticos en las abejas, pues fue en entornos urbanos donde se hallaron mayores niveles de los contaminantes.

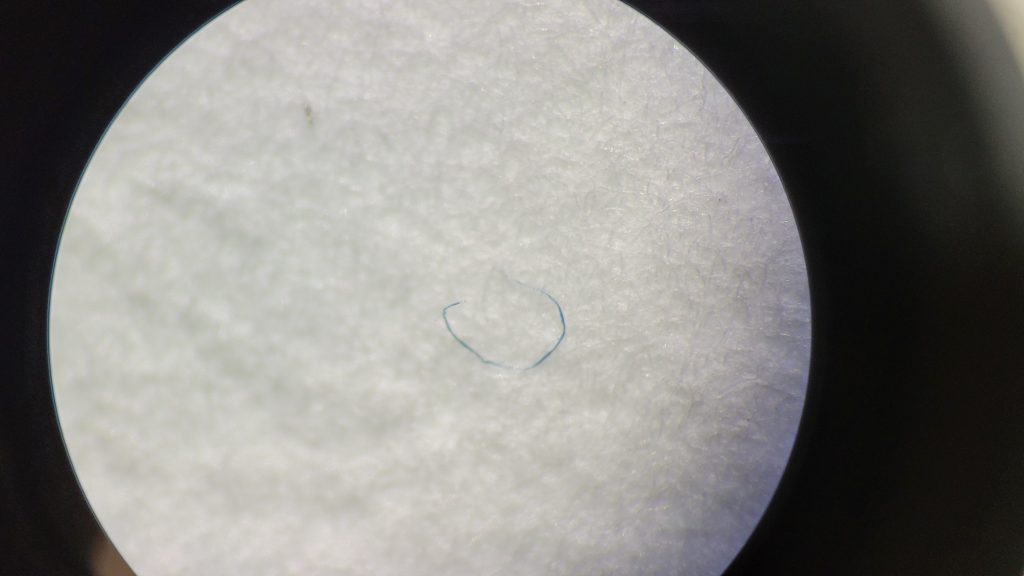

Según Gómez-Méndez, identificar el origen exacto de los microplásticos es complejo y requiere más estudios. No obstante, surgieron hipótesis: “La mayoría tenían forma de fibra y cerca de los sitios rurales de muestreo había polisombras, lo que podría explicar su origen”. En la ciudad la posibilidad de que las abejas se encuentren con aspectos antropogénicos es más grande, pues hay más plástico que seres vivos, y por ende es más difícil determinar el origen del contaminante.

Otro hallazgo de estos científicos que requiere más investigación tiene que ver con que la mayoría de los microplásticos encontrados en las muestras de la ciudad eran de color azul. Una hipótesis apunta a la visión de las abejas, que es más compleja que la humana y está adaptada a ciertos colores. La especie Apis mellifera en particular tiene preferencia por longitudes de onda en el rango del ultravioleta, azul y verde, lo que podría explicar la preponderancia de este color.

¿Cómo afectan los microplásticos en abejas?

Las abejas son bioindicadores clave, ya que sus colmenas permiten detectar niveles de contaminación en el aire, el agua y el suelo de una región. Al volar, estos insectos entran en contacto con pesticidas, metales pesados y microplásticos, acumulándolos en su organismo y transfiriéndolos a productos como miel y polen. Si las abejas están expuestas a estos contaminantes en su entorno, imagine cuánto puede verse afectado nuestro propio cuerpo al transitar diariamente por la ciudad.

Los microplásticos afectan el sistema digestivo de las abejas. “Es como si tuvieras el estómago lleno de piedras”, explica la profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Mariana Camacho Erazo, quien también hizo parte de la investigación. Esta acumulación reduce su energía y altera su comportamiento, afectando su orientación y capacidad de vuelo. En el mediano plazo, esto también compromete su capacidad para absorber nutrientes, debilitándolas progresivamente.

Como consecuencia, su rol en la polinización se ve amenazado, poniendo en riesgo los ecosistemas que dependen de ellas para la reproducción de plantas y la producción de alimentos. Además, estos microplásticos terminan en productos consumidos por los humanos, como la miel y el polen. “Nos los estamos comiendo”, advierte Camacho Erazo, señalando que la contaminación por microplásticos se suma a otros riesgos ambientales como la presencia de metales pesados en la cadena alimentaria.

Los científicos llevan un buen tiempo alertando por la acumulación de microplásticos en los cuerpos de los seres humanos y aún se desconocen los efectos que puedan tener en nuestra salud. Sin embargo, en un artículo publicado en Nature este año, investigadores describían cómo les siguieron el rastro a estos contaminantes en diferentes tejidos y órganos, siendo el cerebro el lugar dónde encontraron mayores concentraciones de plástico.

Ante esta problemática, la investigadora destaca que es urgente tomar medidas como la reducción del uso de plásticos, la restauración de hábitats y la regulación de la contaminación. “Si hay microplásticos en las abejas, ¿qué más puede haber en el ecosistema?”, se pregunta, subrayando la necesidad de monitorear estos agentes contaminantes. Proteger a las abejas es también proteger la biodiversidad y la calidad de vida humana, en un esfuerzo que requiere la acción conjunta de la ciencia, la política y la ciudadanía.