En el valle geográfico del río Cauca, en Colombia, está Cali, conocida también como la Sucursal del Cielo y la Capital Mundial de la Salsa. A solo 30 minutos, en el polo de desarrollo agroindustrial del suroccidente colombiano, se encuentra Villa Rica, población rodeada de extensos cultivos de caña de azúcar.

Allí, donde los perfumes de cimarrón y perejil, de mango y de limón, se esparcen por la brisa cálida, las fincas tradicionales de sus pobladores están en vía de extinción a causa del monocultivo de caña de azúcar. La esperanza para el cuidado de la diversidad y de la vida está en manos de sus nuevas generaciones.

“La agroindustria de la caña de azúcar, en este caso, produce desarrollo y crecimiento económico capitalista. Sin embargo, también disminuye la posibilidad de cultivar alimentos, actividad de gran importancia para las comunidades, que acaban por ser invisibilizadas cuando se privilegia el cultivo de caña a gran escala”, dice Isabel Cristina Tobón Giraldo, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Gestión Ambiental y arquitecta, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, quien además asegura que con la expansión de monocultivos también llega el despojo, no solo de la tierra, sino de los saberes, “pues los saberes ancestrales y la lucha por la tierra se hacen frágiles. Como resultado, las nuevas generaciones dejarían de reconocer los valores de conservar sus prácticas tradicionales de cultivo y cuidado del territorio”.

Ante la necesidad de activar las memorias en torno al cuidado del territorio, investigadores de la Javeriana encabezados por Tobón estrecharon lazos con los líderes de la Corporación Colombia Joven, con quienes emprendieron un proyecto de investigación-creación para la apropiación social del conocimiento por medio de ‘encuentros de saberes’. El director de la Corporación Colombia Joven, Carlos Edwin Ararat, y su equipo de colaboradores convocaron a niños, niñas y jóvenes para activar las memorias de la finca tradicional afrocaucana en encuentros de cocreación artística con los profesores.

Contexto de una lucha histórica: la tierra como símbolo de libertad

Desde la época de la Colonia, el poder en Colombia se centró en condiciones de dominio territorial. En el contexto de la trata de personas desde África y los procesos de esclavitud, los cautivos que pudieron fugarse de las haciendas se establecieron en palenques. “En el Cauca, esos espacios de libertad conquistados por los afrodescendientes, tras múltiples luchas, continúan siendo disputados frente a las élites sociales, económicas y políticas del país”, expone Tobón.

La finca es una resistencia, es la libertad, afirma Nicolás Possu, habitante de la región, “esto lo hicieron nuestros antepasados, que fueron esclavos; siempre pegaban para el monte y ellos sembraban de lo que hubiera, porque tenían la esperanza de volver, de ser libres […]. Entonces la finca es un poder y una oportunidad de vivir en libertad, porque en la finca uno no se humilla, nadie lo está acosando ‘venga, madrugue, está muy tarde’; uno se puede dar el lujo y el orgullo de vivir su vida como uno quiera”, dice este campesino caucano.

Después de la abolición de la esclavitud, los lamentables episodios no terminaron para las comunidades afro. Más adelante la opresión continuó con la expropiación ilegal de tierras, y la intimidación con quemas y fumigaciones. El deterioro de los sistemas productivos y la precarización del trabajo tienen amenazada esta forma de vida tradicional campesina con promesas incumplidas.

Al respecto, Tobón señala que los pobladores pasaron de ser campesinos libres a esclavos asalariados: “Las promesas fueron vanas y las formas tradicionales de vida, como la siembra de cultivos de consumo diario, quedaron acechadas por los empresarios de la caña de azúcar, quienes fueron englobando lotes de tierra cada vez mayores, sin formalizar títulos de propiedad ni contratos de alquiler”.

Pero, actualmente, a pesar de que la finca tradicional afrocaucana está en vía de extinción, hay quienes continúan en la lucha por el territorio, como lo hicieron don Luis Mina y doña Leonila Dinas, pobladores mayores, quienes siempre afirmaron que de sus tierras no salían. Doña Leonila es categórica: “Aquí estoy en mi finca y la gente me dice que la venda, que tumbe para que siembre caña y no, eso no es para mí. Que siembren caña cuando yo me muera, pero mientras yo esté viva, aquí estaré”.

¿Es posible mantener vivas las producciones alternativas al monocultivo?

En el marco de una región cada vez más sumida en el cataclismo de la industria capitalista y su capacidad de explotación de la tierra, como expresa Tobón, resulta asombrosa la capacidad de agencia de los jóvenes pobladores, quienes están dotados de un inmenso poder creativo. “Como investigadores somos conscientes de que los niños, jóvenes y adolescentes están destinados a continuar con ese proceso de defensa y cuidado del territorio.

Si ellos lo hacen para ellos y sus familias, lo harán para todos”, complementa la docente. La investigación “Recreando territorios” es un desafío colectivo por mantener las memorias ancestrales afro y por reconocer en las fincas tradicionales un espacio de esperanza para las nuevas generaciones.

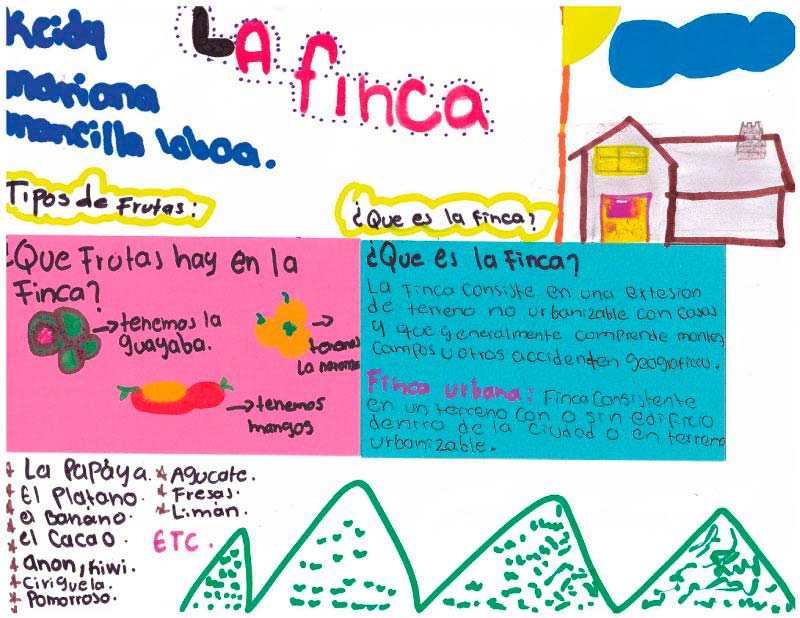

“Lo que hicimos fue trabajar con los más jóvenes, implementando un proceso de innovación social que consistió en un ejercicio de cocreación”, explica Tobón. Los académicos trabajaron en talleres con niños, niñas y jóvenes expertos. Algunas de las herramientas que sirvieron como medios movilizadores para revivir memorias de la finca tradicional fueron la animación en stop motion y la programación digital, combinadas con narrativas y dibujos en torno a las tradiciones de sus mayores y a las memorias del lugar.

“El resultado, además de ser fascinante por la alegría, frescura y sensibilidad de los niños y las niñas, con su espontaneidad, también nos permitió ver a una comunidad más consciente de su realidad social, así como de los desafíos que enfrenta el territorio afronortecaucano, incluida la población infantil”, asegura la investigadora.

Aplicación Mi Fink

La aplicación interactiva Mi Fink fue uno de los resultados de los encuentros de saberes creativos entre miembros de la academia y del territorio. Para la profesora Isabel Tobón y sus compañeros de investigación, Mi Fink representa uno de los logros del proyecto, ya que cumplió el objetivo de activar las memorias de diferentes generaciones para reivindicar las prácticas agrícolas y culturales tradicionales, el trabajo comunitario y las expresiones afro, desde la innovación y el arte.

Al descargar Mi Fink en un teléfono móvil, el usuario puede agregar nuevas animaciones incluyendo imágenes propias con música, sumadas a las creaciones elaboradas por niños y niñas villarricences. Estas piezas digitales “abren posibilidades que actualizan formas de lucha por el territorio, por la defensa de la vida, y a su vez abren camino para establecer puentes con otras organizaciones sociales de diferentes lugares con las que se comparten objetivos, necesidades y oportunidades. El desafío ahora es visibilizar y difundir las reivindicaciones entre diversos colectivos sociales a través de la cocreación, para que se produzcan las transformaciones deseadas”, finaliza Tobón.

Para leer más:

Sitio web del proyecto: https://www.mifink.com/

https://catalogodeobras.javeriana.edu.co/catalogodeobras/items/show/513

Tobón Giraldo, I. (2019). Territorio en movimiento(s): ausencias y emergencias en torno a la finca tradicional afrocaucana, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. https://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587814200

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Re-creando territorios: los aportes de niños y niñas para la defensa de sus territorios de vida a través del arte

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Isabel Cristina Tobón Giraldo

COINVESTIGADORES: Andrés Eduardo Nieto Vallejo y Carlos Torres Parra, Departamento de Arquitectura, Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2018-2019