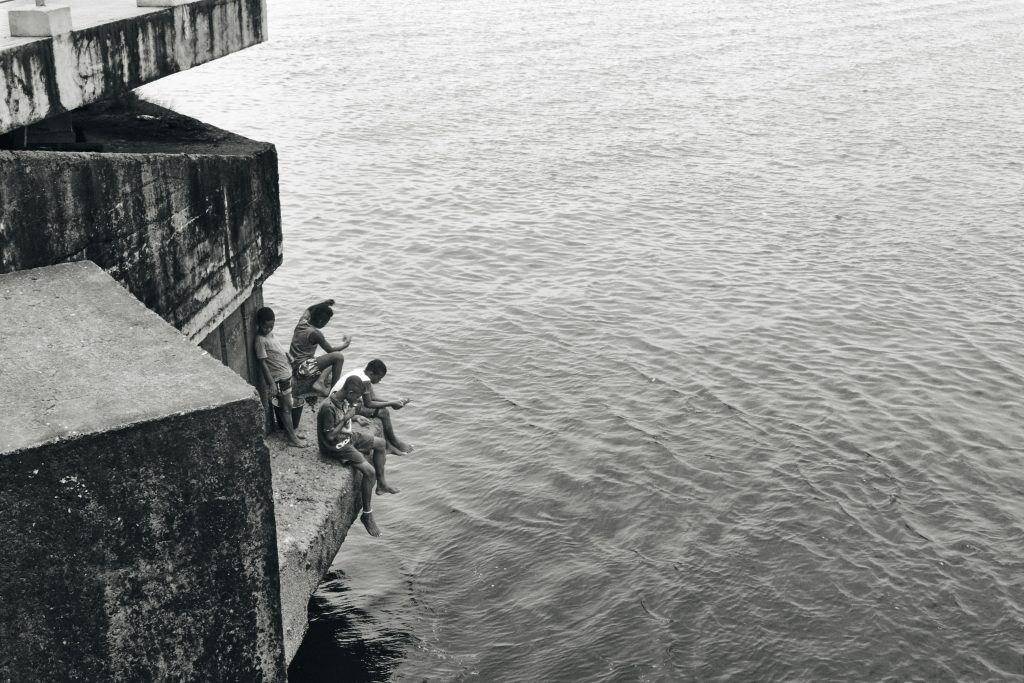

Seguramente para el lector de este texto el mar es un lugar de vacaciones, que se visita una vez al año y que representa unos días de relajación y descanso. Pero el mar es mucho más que eso. Para millones de afrodescendientes el océano y sus ecosistemas asociados, son territorio, identidad, memoria y sustento. Es el espacio a través del cual sus ancestros llegaron esclavizados en barcos, construyeron comunidades de pescadores, desarrollaron conocimientos sobre manglares y arrecifes, celebran rituales y mantienen vivas tradiciones centenarias.

A pesar de la importancia social, cultural y económica de estos ecosistemas, no se conocía con exactitud dónde estaban y qué problemas enfrentan. Hace un poco más de un año, durante la COP16 de biodiversidad en Cali, organizaciones afrodescendientes y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana presentaron el Atlas Afrodescendiente, una cartografía que documentó por primera vez los territorios continentales de estas comunidades en América Latina.

Dando seguimiento a ese trabajo, esta misma alianza de pueblos afro y academia acaba de publicar una investigación que describe y aporta elementos para entender la presencia de pueblos afrodescendientes en los espacios marinos y costeros del Gran Caribe. El proyecto Mapeo de la Presencia, Tierras y Territorios de los Afrodescendientes en América Latina y el Caribe, que integró información de 26 países (16 insulares y 10 continentales) se basa en el concepto de maritorios. Es decir, reconocer las zonas de mar como territorios.

Lejos de ser espacios vacíos o meramente económicos, estas áreas son esenciales para la subsistencia, la preservación de la cultura y de la identidad de pueblos Garífunas, Creoles y Afrodescendientes. Los maritorios representan mucho más que la extensión marina de los territorios terrestres: son espacios vitales para la identidad, la soberanía alimentaria y la adaptación climática de millones de personas, dice la investigación.

El término maritorio surge como contraste al concepto tradicional de territorio. Mientras que históricamente se ha pensado la presencia afrodescendiente solo en términos de tierra firme, este nuevo enfoque reconoce que, para las comunidades costeras e insulares del Caribe, el mar es tan fundamental como el bosque o la sabana para los pueblos continentales.

El proyecto es liderado por la Coalición por la Defensa, Conservación y Protección de los Territorios Afrodescendientes, en colaboración con la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia, así como por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Los afros en América Latina aún no cuentan

Uno de los primeros hallazgos de la investigación es que existe una invisibilidad estadística de las poblaciones afrodescendientes en el Caribe. Aunque se estima que aproximadamente el 33% de la población de América Latina se autoreconoce como afrodescendiente, los censos nacionales sistemáticamente subestiman o no capturan adecuadamente esta realidad demográfica. Es decir, cerca de 150 millones de personas no están siendo tenidas en cuenta en uno de los principales insumos para la toma de decisiones de política pública.

Países como República Dominicana y Haití concentran enormes poblaciones afrodescendientes, pero las categorías censales no siempre reflejan la diversidad de identidades: garífunas, creoles, maroons, raizales, palenqueros. Para los investigadores esto es preocupante porque sin datos confiables sobre quiénes son y dónde están, resulta imposible diseñar políticas públicas efectivas para atender sus necesidades. El estudio encontró, asimismo, que poco se documenta sobre la vida afrodescendiente en zonas costeras, manglares, islas pequeñas y comunidades pesqueras donde permanecen centenares de familias.

Áreas protegidas: conservación sin comunidades

La superposición entre maritorios afrodescendientes y áreas marinas protegidas representa uno de los conflictos sobre los que la investigación alerta con mayor urgencia. Cientos de áreas de conservación marina han sido establecidas en zonas tradicionalmente habitadas y utilizadas por comunidades afrodescendientes, frecuentemente sin consulta previa y sin mecanismos que garanticen su participación en la gestión.

El conflicto surge porque muchas de estas zonas de manejo especial, por ley, restringen o prohíben actividades de subsistencia como la pesca artesanal, la recolección de moluscos o el uso de manglares, actividades que las comunidades han realizado de manera sostenible durante siglos. “Proponen acciones institucionales concertadas para las demarcaciones que permitan realizar actividades conjuntas de conservación”, señala el Atlas.

Con esto, viene también una paradoja. El 80% de los territorios de asentamiento afrodescendiente se encuentran en buen estado de conservación, y el 72% de territorios demarcados cuentan con alto grado de conservación de bosques y vegetación arbórea. Es decir, estas comunidades han sido actores claves en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, las políticas oficiales en esta materia los excluyen de la toma de decisiones sobre espacios que conocen y han protegido ancestralmente.

“Los afrodescendientes tienen unas formas de vida que son compatibles con la conservación. No hay una racionalidad individual sobre los recursos naturales, ni una vocación de arrasar los recursos naturales”, explicó Johana Herrera, doctora en Sostenibilidad y directora del Observatorio de Territorios Étnicos en una transmisión en vivo con Pesquisa Javeriana y La Silla Vacía.

La expansión urbana arrincona a las comunidades afrodescendientes

El crecimiento descontrolado de las ciudades costeras representa otra amenaza crítica para los maritorios afrodescendientes. De acuerdo con el estudio, la expansión urbana en el Gran Caribe está generando presión sin precedentes sobre comunidades costeras históricas, muchas de ellas afrodescendientes, que se ven arrinconadas por zonas turísticas, desarrollos inmobiliarios o infraestructura portuaria.

Es una realidad en toda la región. En Ecuador, Bolivia y Honduras, más del 25% de la población afrodescendiente urbana vive en condiciones de hacinamiento. En Ecuador específicamente, el nivel de hacinamiento de las personas afrodescendientes es 14 puntos porcentuales más alto que el de las no afrodescendientes.

Además, mientras el 8% de los hogares urbanos de Colombia viven en barrios informales, el 22% del total de hogares afrodescendientes lo hacen en este tipo de asentamientos. En Brasil la diferencia es de 19% contra 34%, y en México de 5% contra 10%.

Destacado: La población afrodescendiente de América Latina y el Caribe tiene 2,5 veces más probabilidades de vivir en pobreza crónica que las personas no afrodescendientes.

Esta realidad urbana tiene una conexión directa con los maritorios. Muchas comunidades afrodescendientes costeras están siendo presionadas por el desarrollo turístico y la especulación inmobiliaria. Proyectos como corredores turísticos, puertos comerciales y zonas hoteleras con frecuencia se proyectan sobre territorios habitados ancestralmente por pescadores y comunidades afrodescendientes, lo que genera desplazamiento y pérdida de acceso al mar.

Vulnerabilidad climática extrema

Quizás el hallazgo más preocupante de la investigación es el nivel de vulnerabilidad climática que enfrentan las comunidades afrodescendientes del Gran Caribe. El documento sostiene que estas poblaciones están entre las más expuestas del planeta a los impactos del cambio climático.

El Atlas Afrodescendiente continental ya había documentado que el 75,8% de los territorios de asentamientos afrodescendientes sufrirán un aumento de la temperatura media superior a 7°C en las próximas décadas. Para las comunidades costeras e insulares del Caribe, la situación es aún más crítica.

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar podría aumentar entre 30 y 150 centímetros en las próximas décadas. Para poblaciones costeras, que en su mayoría son afrodescendientes, esto significa pérdida directa de tierras, desaparición de fuentes de alimentación, destrucción de medios de transporte marítimo y colapso de sistemas de sustento económico basados en la pesca artesanal.

Los impactos proyectados incluyen inundaciones costeras más frecuentes e intensas, intensificación de huracanes y tormentas tropicales, acidificación del océano que afecta arrecifes de coral y pesca, aumento de la temperatura superficial del mar que altera patrones migratorios de especies, sequías que afectan reservas de agua dulce en islas pequeñas, erosión acelerada de playas y manglares, e intrusión salina en acuíferos costeros.

Ante este panorama, las organizaciones autoras de la investigación afirman que la estrategia de reconocer los maritorios promueve un equilibrio entre la preservación de los ecosistemas marinos y las necesidades culturales, recreativas y socioeconómicas de las comunidades. Esto a su vez, fortalece su capacidad de adaptación frente a la crisis climática.

Las comunidades afrodescendientes aún no cuentan con reconocimiento formal de derechos sobre espacios marinos. Solo Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras y Nicaragua los reconocen en la región. Prácticamente ningún país tiene marcos legales que reconozcan derechos colectivos de comunidades afrodescendientes sobre los maritorios.

Maritorios afrodescendientes, un diálogo de saberes sostenido

Para la profesora Herrera, la metodología utilizada en el Atlas de Maritorios representa un cambio de paradigma en la forma de hacer investigación sobre comunidades afrodescendientes. En lugar del modelo tradicional donde académicos “estudian” a las comunidades, este proyecto se construyó desde el diálogo horizontal entre conocimiento científico y saberes ancestrales.

“Son las universidades las que necesitan ser capacitadas para entender a los pueblos. No los pueblos, los que tienen que ser formados para entender a los llamados expertos científicos”, afirmó la investigadora. Por ello, comunidades afrodescendientes de los 26 países que contempla el estudio participaron activamente en la identificación de áreas prioritarias, la interpretación de datos geoespaciales y la validación de hallazgos.

“Nosotros tenemos experiencia creando sistemas de información geográfica, contrastando datos o en imágenes satelitales, pero son las comunidades las que saben sobre el bosque húmedo o el manglar. En ese diálogo horizontal es que podemos crear información mucho más confiable”, explicó Herrera en la conversación con la Silla Vacía.

La investigación deja claro que los pueblos afrodescendientes han sido guardianes efectivos de ecosistemas críticos tanto en tierra como en mar. No obstante, esta labor de conservación todavía ocurre en contextos de exclusión sistemática, invisibilidad estadística, falta de derechos territoriales reconocidos y extrema vulnerabilidad ante el cambio climático.

Los investigadores hacen un llamado para que las comunidades afrodescendientes sean consideradas actores clave en las agendas de conservación y clima. Para ello exigen el reconocimiento por parte de Estados, multilateralismo y comunidad internacional. Con urgencia, además, antes de que el cambio climático y la expansión urbana descontrolada hagan irreversible la pérdida de estos espacios y las culturas que dependen de ellos.