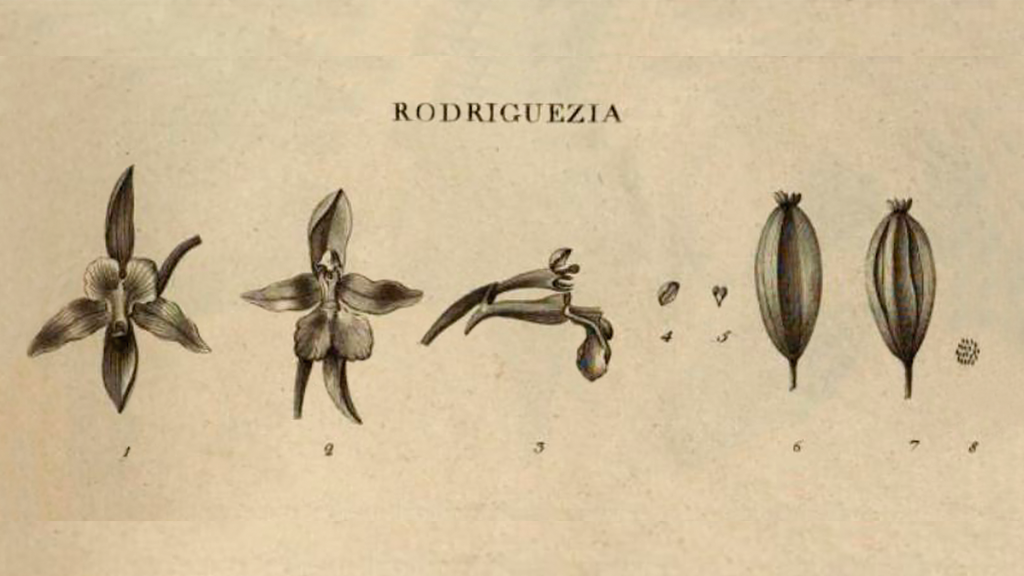

En algunas montañas colombianas, en medio de cafetales, es posible ver la Rodriguezia granadensis, una especie del género orquídea que engalana caminos, bosques, potreros y hasta los palos de las chimeneas de las casas. Sus pétalos son blancos o rosados y la antera ―que produce el polen― es de centro amarillo intenso.

La Rodriguezia, que cuenta con más de 50 especies en el mundo ―13 de ellas se pueden encontrar en Colombia―, ha estado en el paisaje nacional por años. Según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), está categorizada como una especie “de preocupación menor”, pero para Nhora Helena Ospina Calderón, hay un pedazo de la historia que no se ha contado.

Ella es bióloga de la Pontifica Universidad Javeriana, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencias-Biología de la Universidad del Valle. Su pasión por las orquídeas nació de niña, cuando veía a su abuelo cultivarlas, y al ingresar al pregrado, con el sueño de ser botánica, encontró en el herbario de la Javeriana al profesor Mauricio Diazgranados, su director, y al padre Pedro Ortiz Valdivieso, S. J., con quienes cultivó ese amor que dio flores años después.

Desde entonces se ha concentrado en esta orquídea. “Hace once años, en mi maestría, con unos datos no publicados, tenía la hipótesis de que estas poblaciones iban a desaparecer y hoy lo estamos viendo”, afirma la bióloga.

En una reciente investigación se centró en entender las dinámicas poblacionales de la Rodriguezia granadensis, en saber si realmente debemos estar preocupados por ella. En resumen: deberíamos estarlo, puesto que sus poblaciones están estables o decreciendo, y es posible que en unos años dejen de vivir en el paisaje andino colombiano.

El equipo de trabajo que ella lideró les hizo seguimiento durante dos años a 4650 orquídeas, a través de censos posreproductivos, en tres lugares distintos de dos departamentos, cada uno con potrero y bosque: Calibío, Cajibío y Piendamó, en Cauca; y Hondonada, Lilas y la Reserva Natural de Yotoco, en el Valle del Cauca. De esta manera pudieron comparar los ecosistemas de bosque y potrero en distintos momentos durante dos años, y así obtener suficientes datos para realizar análisis poblacionales.

“Utilizamos un enfoque que incluye la historia de vida completa de la especie, siguiendo a los individuos en un marcado-recaptura y matrices de proyección de población”, explica el artículo sobre la metodología de la investigación, que tenía varios objetivos: comparar lo que pasaba con las poblaciones en potrero y en bosque; comprender las razones por las que, aunque son frecuentes, su ciclo de vida es muy corto; y, finalmente, proyectar el futuro de la especie en diferentes sitios.

El grupo de investigación analizó varios parámetros: el crecimiento de las poblaciones, la forma en la que cambian con el tiempo, el número de individuos que pasan de recién nacidos (plántulas) a adultos ―que es muy reducido―, el potencial reproductivo y el reclutamiento, es decir, el número de plantas nuevas y juveniles.

Las visitas se dieron al finalizar las dos etapas de floración de la orquídea que tienen lugar cada año, cuando poseen todavía ramillete floral, para contar “las cicatrices y saber cuántas flores dieron en esa estación y cuántas fueron fecundadas”; luego el equipo registró el número de flores para comprender la fecundidad de la planta, le contó Ospina a Pesquisa Javeriana.

A diferencia de las metodologías convencionales, en las que se aplican modelos canadienses o europeos a los trópicos, los investigadores construyeron un modelo con las condiciones colombianas. Y, sumado a esto, aplicaron la dinámica poblacional, que ayuda a entender la forma en la que un grupo de individuos cambia con el tiempo.

¿Vivir o sobrevivir?

La investigación demostró que las orquídeas que están en bosque crecen o mantienen sus números, pero las que se encuentran en potrero a duras penas sobreviven. El equipo realizó en total 18 análisis en bosques, 3 por sitio, y encontró que 2 decrecían, 7 se mantenían y 9 crecían, mientras que, en los potreros, 12 decrecían, 4 estaban iguales y solo 2 crecían. Además, según las proyecciones realizadas, la probabilidad de extinción en 20 años para los sitios de bosque es del 20 %, mientras que en los sitios de potrero es de un 45 %.

“En los bosques las orquídeas viven, no es tranquilizante, pero ahí están. En los potreros, sobreviven. Ese es el llamado de la investigación, puesto que es una especie categorizada como de preocupación menor, pero los datos dicen otra cosa: hasta las especies más abundantes están en peligro”, explica, con voz férrea, Ospina, autora principal del artículo.

El ciclo de vida de estas orquídeas es complejo. El paso de plántulas a juveniles solo lo hace el 9 % de los individuos. Los investigadores encontraron que el 84 % de las plantas se quedan estáticas. “Es importante tener un equilibrio para saber cuántos de esos chiquitos y juveniles necesitamos para que haya una mayor población”, acota la bióloga.

Nicola Flanagan, profesora titular de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali y doctora en Biología, coautora del artículo, lo confirma: los resultados indican que la especie no está en tan buena situación de conservación como se había pensado, y que cuidar el bosque nativo es esencial para que esta se mantenga en el tiempo.

Estas orquídeas no solo emocionan a quienes se dedican a ellas —incluso existe, desde 1964, la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO)—, sino que cumplen con funciones importantes: en sus flores se posan las abejas euglosinas, pequeñas y silvestres, que se encargan de polinizarlas en el momento en que se alimentan de su néctar; acumulan agua y biomasa para el terreno; tienen una relación muy estrecha, simbiótica, con algunos hongos —las micorrizas—; sus raíces absorben nitrógeno, los hongos lo aprovechan y luego lo ponen a disposición de la planta; y, otra curiosidad, la Rodriguezia granadensis se conoce como epífita, es decir, que crece sobre vegetales u objetos, pero no es parásito.

Un futuro incierto

El trabajo de las investigadoras presenta los resultados de 15 000 simulaciones sobre el futuro de estas orquídeas en los departamentos estudiados, según lo hallado en campo. Por ejemplo, en los bosques de Calibío, la posibilidad de que crezca la población es muy baja, mientras que “en el potrero tenemos una probabilidad muy alta de que la planta desaparezca”, explica Ospina. Incluso los datos obtenidos de la Reserva Natural de Yotoco, en el Valle del Cauca, no son esperanzadores, a pesar de ser una zona con protección legal.

Uno de los resultados que más impresionó a Flanagan fueron los bajos números en potreros. Para ella quedó claro que “las poblaciones de la orquídea en árboles aislados en potreros no poseen buen estado de salud demográfico”. De acuerdo con Ospina Calderón, confirmaron que las orquídeas en el Cauca están mejor que en el Valle del Cauca, porque el arreglo agroecológico es diferente.

En el Cauca funcionan mejor las poblaciones que están en bosques más pequeños pero conectados, a diferencia del Valle, en donde hay bosques más grandes pero desconectados. “Las poblaciones en árboles aislados tienen un menor recambio generacional, menos plántulas y juveniles que sobreviven hasta la edad adulta, tasas de crecimiento más lentas y, en general, poblaciones en declive”, concluye el artículo.

Para Ospina Calderón, sus hallazgos hacen un llamado a quienes toman decisiones sobre el manejo de los paisajes, sus arreglos y las relaciones entre el ser humano, los animales y las plantas; además muestran la necesidad de hacer más estudios ecológicos y demográficos de especies que no se encuentren en las listas rojas. Por ahora, la Rodriguezia granadensis continuará engalanando los caminos de las montañas cafeteras de Colombia, pero ¿hasta cuándo?

Para leer más: