Las mujeres en la ciencia son menos. Publican menos. Cobran menos. De los investigadores en el mundo, solo el 30 % son mujeres. En Colombia, según el Ministerio de Ciencias, hay menos de cien científicas en el departamento del Quindío. Una de ellas es Claudia Marcela Rivera-Hoyos: bióloga de la Universidad del Quindío, magíster en Ciencias Biomédicas y doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es divulgadora científica y ya suma miles de seguidores y reacciones en redes sociales.

Entre los vacíos sobre la participación de mujeres en la ciencia, hay un silencio sobre la divulgación que hacen en las redes sociales. Pero sí hay estudios sobre lo que pasa con quienes lo intentan. En YouTube, las mujeres que hablan de ciencia reciben más comentarios que los hombres y también una mayor proporción de comentarios críticos, así como de observaciones sobre su apariencia, según un estudio publicado en la revista Public Understanding of Science.

En el décimo piso de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, en Bogotá, está la oficina de Claudia Marcela Rivera-Hoyos. “Encontrar personas de la Universidad del Quindío en Bogotá no es fácil”, dice con orgullo. Con esa certeza de quien tuvo que demostrarlo porque en ciertos lugares, en ciertas condiciones, no basta con decir que se sabe: hay que probarlo. En todo caso, asegura sentirse orgullosa de haber salido de su alma máter: “Creo que en términos de los profesores que tuve y de los conocimientos que adquirí, no tengo nada que envidiarle a lo que veo acá”.

De niña quiso ser cantante, modelo, actriz y bióloga marina. Luego, en un descache que duró un semestre, probó con la medicina. No era para ella. Encontró su camino en el mundo microscópico: la microbiología, la biología molecular y la bioquímica. “Lo pequeño de la biología”, dice.

Y en lo pequeño, encontró los hongos. En especial uno: Trametes villosa. No es famoso aún. Su primo sí: Ganoderma lucidum, el hongo que venden en sobres de café instantáneo. Pero Trametes villosa, con el que trabaja Rivera-Hoyos, no es un suplemento dietario. No promete longevidad ni vitalidad en una taza caliente. Su función es otra: transformar la materia, descomponer, abrirle paso a la regeneración.

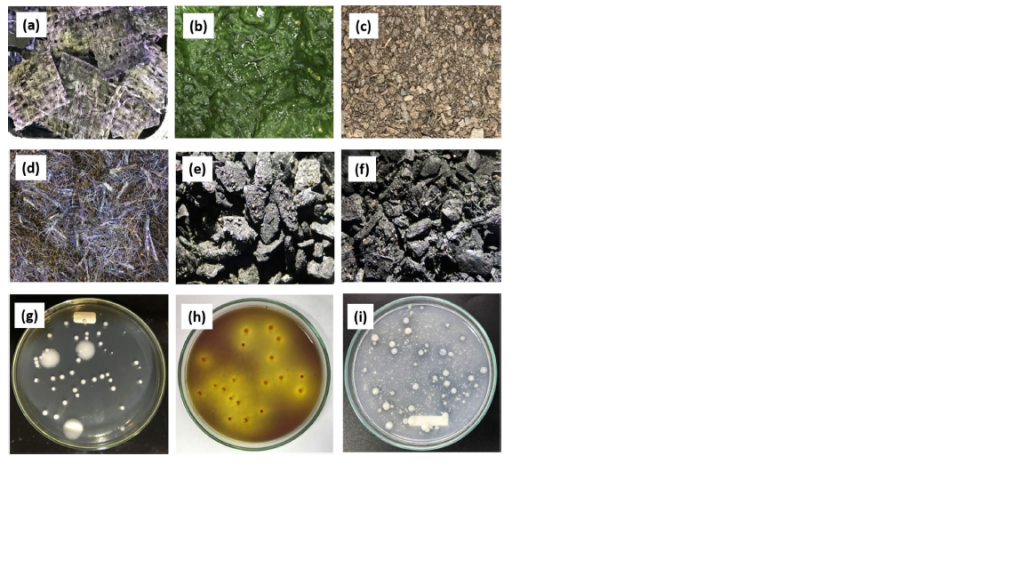

Es un hongo blanco de podredumbre que, aunque no es exclusivo de Colombia, fue recolectado por su equipo investigativo en Pacho, Cundinamarca. Crece adherido a troncos, haciendo lo que los hongos saben: descomponer, reciclar nutrientes, transformar. “Si puede degradar madera, podría degradar otras cosas”, señala con entusiasmo Rivera-Hoyos pensando en hidrocarburos, microplásticos y colorantes industriales.

También podría ser usado para limpiar el agua. Podría hacer mucho más. Pero para saberlo, habrá que probarlo. En el laboratorio, junto a su equipo, investiga si este hongo puede degradar la tartrazina —el colorante amarillo de los Doritos—, o el colorante rojo ponceau, común en embutidos y salsas procesadas. Asimismo, ha experimentado con bacterias para limpiar el amoniaco de aguas residuales.

Alternar el laboratorio con las redes sociales

Rivera-Hoyos investiga, explica y divulga. Sabe que, si la ciencia no se cuenta, no existe. Y si no la cuenta ella, alguien más lo hará —quizás un pseudocientífico con certezas de más y escrúpulos de menos —. “Quiero que la gente conozca el lado bueno de los microorganismos”, explica con la convicción de que la ciencia debe ser conocimiento compartido y no una excluyente exhibición de credenciales.

En parte por eso, hace dos años y medio abrió el canal de Instagram y TikTok Biotecnófilos. En su primer post, de julio de 2022, escribió que su objetivo era crear, “un espacio para aprender de biotecnología, ciencia y microbiología; también, para soñar y conocer este maravilloso mundo”. No usa estrategias de marketing. No paga publicidad. No pide likes ni shares. No busca viralidad. Busca algo más difícil: una ciencia apropiada con calma, pensada y digerida.

“Quiero que si yo crezco sea porque alguien le dijo a un amigo: mira, hay una profesora en la Javeriana que hace esto”, dice. Y los números parecen indicar que su estrategia ha funcionado. En TikTok, un video sobre una proteína tres mil veces más dulce que el azúcar tiene 227,000 reproducciones y sigue sumando.

En Biotecnófilos, su carisma y creatividad se reflejan en su manera de enseñar: una clase con ella también es una puesta en escena. Un día les pidió a sus alumnos que se disfrazaran de microorganismos extremófilos —organismos diminutos que sobreviven donde nadie más puede: en el hielo eterno, en volcanes, en el vacío del espacio—.

Uno de sus estudiantes apareció envuelto en azul, temblando para encarnar a los psicrófilos, los que resisten el frío extremo. Otro, con orejas de oso, era un tardígrado, ese bicho al que llaman “oso de agua”, un poliextremófilo capaz de sobrevivir en Marte, en Chernóbil, en el fin del mundo. Y la profesora Rivera, con un overol amarillo que evocaba a Walter White de Breaking Bad, se convirtió en la advertencia, la bioseguridad hecha cuerpo. Y al final del video, la moraleja: aprender ciencia puede ser muy divertido.

El proceso es así: Claudia escribe el guion. Graba. Edita. Carga en su cartera una luz, micrófono, audífonos y trípode. Siempre está lista. Explica cosas complejas en palabras sencillas: “Hay una bacteria, Pseudomonas aeruginosa, que produce polímeros pegajosos como las telarañas de Spiderman”, dice en un video. En otro, habla de Vibrio natriegens, una bacteria que crece tan rápido que la llama “el Flash de los microorganismos”. No es solo sencillez: es estrategia. La ciencia se explica mejor cuando se entiende el contexto, la cultura, la gente.

Divulgar es un reto. Porque la ciencia se queda encerrada en artículos científicos que solo leen otros científicos, mientras algunos charlatanes acumulan miles de visualizaciones porque conocen cómo funciona el algoritmo. Explicar la ciencia no es fácil y hacerlo en menos de un minuto, casi imposible. Pero Rivera-Hoyos insiste. Hace tiempo entre su trabajo y su vida personal para grabar una reflexión afilada, condensada en segundos, que sube en forma de reel cada mes. Lo hace con disciplina, con curiosidad y con la necesidad de que sus padres—profesores, pero no biólogos— entiendan lo que está diciendo. Porque si ellos pueden entenderlo, otros también.