A continuación, reproducimos el prólogo que escribió el profesor Manuel Ramiro Muñoz para la nueva edición del libro El reto de negociar la paz en Colombia: Lecciones aprendidas, compilado por Mauricio García-Durán, S. J.; en coautoría con Vera Grabe —jefa de la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz con el Eln— y Otty Patiño —alto comisionado para la paz—. Reeditado en 2024 por el Sello Editorial Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro está en negociaciones de paz con distintos grupos armados, el libro analiza qué funcionó y qué fracasó en los distintos procesos de paz desde aquel primero, en que se desmovilizó la guerrilla del M-19.

“Negociar la paz para concertar la agenda país aplazada”

Por Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Esta nueva edición de los textos de Mauricio García Durán, Vera Grabe Loewenherz y Otty Patiño Hormaza, titulada “El reto de negociar la paz en Colombia: lecciones aprendidas”, cobra alta vigencia, porque se escuchan voces autorizadas que nos invitan a volver a mirar los esfuerzos de paz de los años anteriores y a pensar las estrategias que se requieren para quebrar el ciclo de la larga y prolongada violencia en Colombia. Lo anterior nos lleva inevitablemente a la pregunta: ¿Qué ha faltado para que, como país, seamos capaces de pasar la página de la violencia y construir un proceso de paz estable y duradero? O, dicho de otro modo, ¿qué hacer para sentar bases sólidas de paz, justicia social y reconciliación para todos los colombianos/as?

De la mano de estos autores, que nos aportan su conocimiento y, sobre todo, su experiencia, es urgente y necesario reflexionar para encontrar claves que nos permitan, como país, buscar una salida negociada, una salida dialogada que ponga fin a la violencia, como método, estrategia y forma de resolver nuestros conflictos políticos, sociales, económicos, culturales, étnicos, territoriales.

La posibilidad de que estemos inaugurando un nuevo ciclo de violencia, es sobrecogedora; no solo por sumar un fracaso más en la búsqueda de la paz, sino por el dolor, sufrimiento y destrucción que nos podría seguir afectando como país. Este panorama es terrible, máxime cuando actualmente somos más conscientes del inmenso dolor vivido por millones de víctimas que, de forma silenciosa, sufrieron, sufren y, por ahora, seguirán sufriendo.

Es triste pensar que, como generación, tampoco hemos sido capaces de parar esta tragedia humanitaria descomunal, expresada en esa dura frase del presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Padre Francisco de Roux, SJ: “Si hiciéramos un minuto de silencio, por cada víctima de este doloroso y terrible conflicto armado, tendríamos que permanecer en silencio 15 años”. De esta magnitud es nuestra tragedia. Pero aquí no solo nos sobrecoge el dolor de las víctimas de los grupos armados; también nos lacera el dolor de millones de personas que no tienen las mínimas condiciones de vida digna, pues somos el país más desigual del planeta, según la OCDE.

Esta sensación de urgencia, causada por la violencia y la desigualdad, se ahonda cuando asistimos al deplorable espectáculo de una sociedad enfrentada y dividida por liderazgos irresponsables, que se afirman en el poder exacerbando los odios, los prejuicios, la “polarización tóxica”, conduciendo a sus seguidores al fango putrefacto y agrio de la venganza, la retaliación, la indolencia y la muerte. Es claro que existen actores económicos, sociales y políticos que sacan provecho al exacerbar los sentimientos de odio, venganza y miedo en una sociedad frágil éticamente, y humanamente insensible, donde el sentido de dignidad de todos y cada uno se desvanece y se opaca. Es fácil creer que hay personas que no tienen dignidad y que pueden ser “descartadas”, “desechadas”, “suprimidas”, “dadas de baja”. Hoy, estos actores, como en épocas pasadas, cuentan explícita o tácitamente con intelectuales y académicos “rigurosos” que fundamentan y justifican continuar con la barbarie. Aquí una razón más para reeditar y volver a leer estos textos.

Una de las principales lecciones de los autores en mención es que ya es hora, más allá de las técnicas, métodos, estrategias “de negociación de la paz”, de ilegitimar el uso de las armas y de la violencia como método para resolver nuestros conflictos. Existe una “tradición” perversa heredada de las diferentes etapas, fases o ciclos de violencia vividos en nuestro país que nos hace creer de manera absurda que solo es posible la paz aniquilando, derrotando, negando, invisibilizando o “ninguneando” a quienes son diversos, contrarios o enemigos. “Quien no está conmigo está contra mí”, “patria o muerte”, “yo no me rajo, soy de una sola pieza”, “ni derecha, ni izquierda, solo el centro” son máximas que reflejan esa convicción tan arraigada de exclusión del “otro diferente”, no importa en qué punto se esté en el espectro político y social, ya sea en un extremo, en el centro o en el otro extremo. Actuamos negando o suprimiendo a quien no está en el lugar que yo estoy; la negación del “otro” diferente está fuertemente arraigada en nuestra forma de enfrentar los conflictos, con la consecuente prolongación del uso de la violencia.

“La paz no es la ausencia de conflictos, sino de violencias”

Johan Galtung

Además, paradójicamente, tenemos una concepción negativa del conflicto. Deseamos una vida sin conflictos; no hemos aprendido, como sociedad a enfrentar los conflictos y tramitarlos. Queremos una política, una sociedad, una economía, una cultura, unos territorios sin conflictos; lo cual no solo no es deseable, sino imposible, pues la vida misma es conflicto. Una sociedad, una economía, una cultura dinámica está llena de tensiones, dificultades y conflictos. El profesor Johan Galtung, dice que “la paz no es la ausencia de conflictos, sino de violencias” y nos habla de tres tipos de violencia: violencia directa que niega la vida, violencia estructural que niega derechos y violencia simbólica que niega al “otro” diferente. El punto no está en como suprimimos de la vida social, política y económica los conflictos, sino en cómo los transformamos, enfrentamos, resolvemos sin el uso de las violencias. En Colombia hemos perpetuado el uso de las violencias, como el método para hacerlo.

Los autores también nos hacen tomar conciencia del tiempo que toma salir de las violencias. Cincuenta años de dolor no se superan de la noche a la mañana; problemas estructurales y prolongados no son asunto de un gobierno de turno o de un partido. Se necesitan acuerdos políticos y sociales sobre el destierro de las violencias, acuerdos que deriven en políticas de Estado y en prácticas sociales permanentes que cambien la “tradición” del uso de la violencia. A su vez, los estudios comparados entre sociedades capaces de erradicar el uso de las violencias, como método, nos hablan de procesos generacionales, donde los hijos y los nietos son una nueva oportunidad para evitar que se prolongue en el tiempo el odio, las violencias, las venganzas, la sevicia con expresiones como el asesinato, el secuestro, las masacres, las desapariciones forzadas, los combates y el desplazamiento forzado, que han producido profundas heridas en la sociedad colombiana.

“Cincuenta años de dolor no se superan de la noche a la mañana; problemas estructurales y prolongados no son asunto de un gobierno de turno o de un partido”.

Manuel Ramiro Muñoz

Igualmente, en las reflexiones de esta publicación y desde una perspectiva propositiva y con una mirada de mediano y largo plazo, se vislumbra que hoy en Colombia, a pesar de los signos negativos, se vive una etapa de transición. Existe aún la posibilidad cierta de pasar la página de la violencia que por más de 50 años ha producido una barbarie descomunal. Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y con los esfuerzos para una salida negociada con el ELN y con las llamadas “disidencias” en sus diferentes expresiones, se abre una luz de esperanza y se sigue trabajando para dejar atrás la violencia directa.

También, emergen claridades sobre aspectos que crean las condiciones para la persistencia en el uso de la violencia: las rentas ilegales fruto del narcotráfico, la extracción criminal de minerales y el robo del erario mediante sofisticados entramados de corrupción son, entre otros, la gasolina para que un nuevo ciclo de violencia armada se abra y con ello se perpetue la muerte y la destrucción.

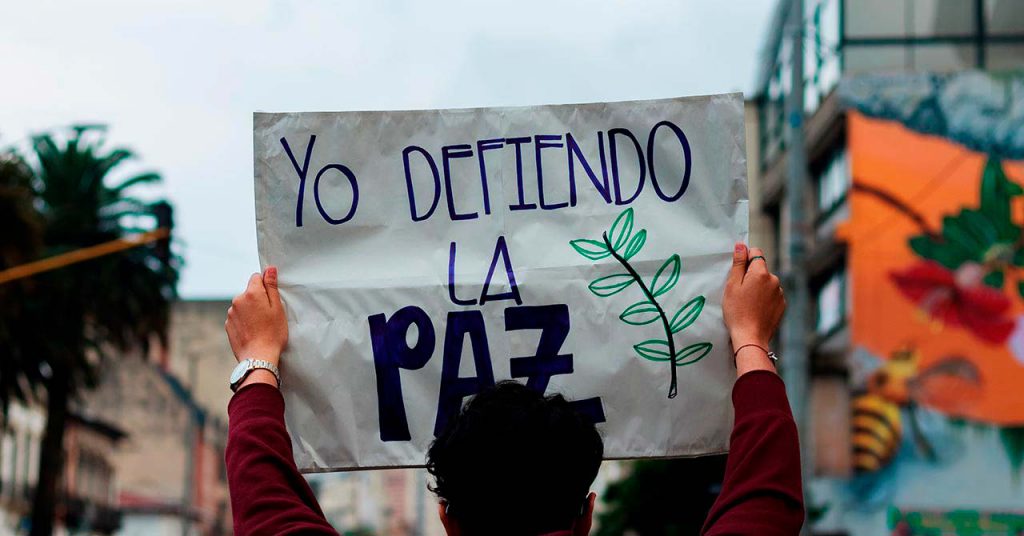

La invitación reiterada de los autores a no desfallecer en la salida política y negociada de los conflictos está acompañada de la valoración positiva de las acciones ciudadanas en favor de la paz. Los autores enfatizan en el papel clave de la sociedad civil. En este contexto, toman mucha fuerza las acciones ciudadanas tendientes a la creación de espacios de movilización, diálogo e incidencia que desde hace varias décadas se registran y que actualmente, con más frecuencia y fuerza, se crean. Existe el registro en una amplia base de datos de las diversas acciones ciudadanas por la paz. Además de las amplias movilizaciones, cabe resaltar la importancia de los espacios de encuentro entre víctimas y victimarios, los encuentros entre antiguos enemigos a muerte, encuentros entre contrarios que se enfrentaron en disputas marcadas por el antagonismo, y los encuentros plurales entre actores diversos que nunca se reconocieron en la diferencia. Estas acciones ciudadanas construyen bases sólidas para desterrar el uso de las violencias.

Cada encuentro de este tipo es sorprendente, mágico e inédito, como el mejor de los sueños en medio de la horrible noche de las violencias destructoras. En esos procesos y encuentros se producen reconciliaciones nunca imaginadas; se escuchan voces de perdón de los que hasta hace poco vociferaban y llamaban al odio y la guerra; se observan abrazos cargados de emoción y guerreros recios se conmueven hasta las lágrimas con el milagro de la reconciliación y se comprometen al “nunca más”.

Tenemos el reto de hacer que las actuales generaciones seamos capaces, a través de un examen profundo interior, reflexivo y práctico, de remover los rencores, los odios, las venganzas, los prejuicios, los dolores, las insensibilidades, ya sea para sanarlos, transformarlos o superarlos. En todo caso, lo más importante es no heredarlos a nuestros hijos y nietos, para que las nuevas generaciones puedan vivir fuera de la barbarie en la que hemos vivido. También tenemos el reto de cambiar las narrativas del odio y la violencia que justifican la acción social y política de quienes se lucran de la guerra. Es un reto generacional que, por un lado, se juega en lo personal, humano y ético, traducido en la vivencia diaria y en la forma en que nos relacionamos con los diversos, contrarios y antiguos enemigos; y, por otro, en el plano social y político, donde es imprescindible enfrentar la justificación de la violencia como la única forma de resolver los múltiples conflictos sociales, económicos, políticos y culturales que tiene nuestro país.

El desafío final es asegurar que nuestros hijos no vivan en un entorno marcado por el rencor, el deseo de venganza y el odio, en medio de profundas inequidades y de escasas oportunidades, que son el caldo de cultivo perfecto para que, impulsados por diversos intereses, resurjan la guerra y la violencia fratricida. Este desafío nos exige a seguir reflexionando sobre las preguntas que guiaron el trabajo de la Comisión de la Verdad al escuchar a miles de víctimas de la violencia y enfrentarse a tanto dolor y destrucción: ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué nos sucedió esta tragedia humanitaria? Y, sobre todo, ¿qué hacer para que no siga sucediendo?

Para finalizar, va mi más profundo sentimiento de gratitud para Vera Grave, Otty Patiño y a nuestro colega y amigo el P. Mauricio García, S.J., cuyo diálogo de saberes, conocimientos y experiencias produjo los trabajos que aquí se compilan. También nuestra gratitud a la Fundación Berghof, de Alemania, y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, ya que los cuatro artículos fueron producto del trabajo concertado entre estas dos instituciones, quienes hoy nos autorizan su reedición. Los capítulos que aquí se publican son resultado de un largo proceso de reflexión e investigación comparada, que involucró otras instituciones en diversos países con acuerdos de paz. El Instituto de Estudios Interculturales se alegra de reforzar los vínculos con la Fundación Berghof y el CINEP, para seguir explorando rutas de construcción de paz y reconciliación como aporte al proceso de docencia, reflexión e investigación del doctorado en Estudios para la Paz, puesto en marcha por la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle.

El reto de negociar la paz en Colombia: lecciones aprendidas

Mauricio García Durán, S. J.; Vera Grabe Loewenherz y Otty Patiño Hormaza

204 pp.

Sello Editorial Javeriano, Berghof Foundation y CINEP/PPP

ISBN (impreso): 978-628-7709-51-5

ISBN (digital): 978-628-7709-52-2