Papa. Está en el caldo de costilla que se toma para pasar el guayabo, en el sudado de la abuela y el asado del domingo. Es imposible pensar en la identidad gastronómica de América sin ella. Así como nosotros la consumimos hasta el hartazgo, hay una plaga que se da festines en sus cultivos. Se trata de la polilla guatemalteca de la papa. Aunque por décadas se ha controlado con agroquímicos, una investigación javeriana muestra que combinar hongos y nemátodos (gusanos lisos) puede lograr un 100% de mortalidad en esta plaga.

Esta polilla, detectada en Colombia por primera vez en 1985, afecta alrededor del 28% de los cultivos en Antioquia, uno de los departamentos que producen este tubérculo. La Federación de cultivadores de Papa (Fedepapa) calcula que esta plaga produce pérdidas de hasta el 20% de tubérculos cosechados y almacenados. Todo esto con consecuencias económicas devastadoras para los productores. Si usted se ha encontrado con una papa llena de agujeros oscuros, o con un gusano dentro, la polilla guatemalteca tampoco le es desconocida.

“Necesitamos reducir la aplicación de productos químicos y tener alimentos limpios”, señala Adriana Sáenz Aponte, profesora e investigadora del grupo de investigación de Biología de Plantas y Sistemas Productivos de la facultad de Ciencias Básicas de la Pontificia Universidad Javeriana, que junto a la profesora Maria Ximena Rodriguez, y la Unidad de Investigaciones Agropecuarias (UNIDIA), llevaron a cabo un estudio, publicado en la revista Biocontrol Science and Technology, que indagó el potencial del hongo Metarhizum anisopliae combinado con el nemátodo Steinernema feltidae para manejar la plaga antes de que afecte el producto.

Bebés adictos a la papa

Las mariposas y polillas son insectos que pertenecen al orden lepidóptera. Se caracterizan por tener un ciclo de vida con varias etapas: de huevo pasan a larva (comúnmente conocida como “oruga”), luego a pupa y finalmente se convierten en adultos, la etapa más vistosa de todas debido a sus alas.

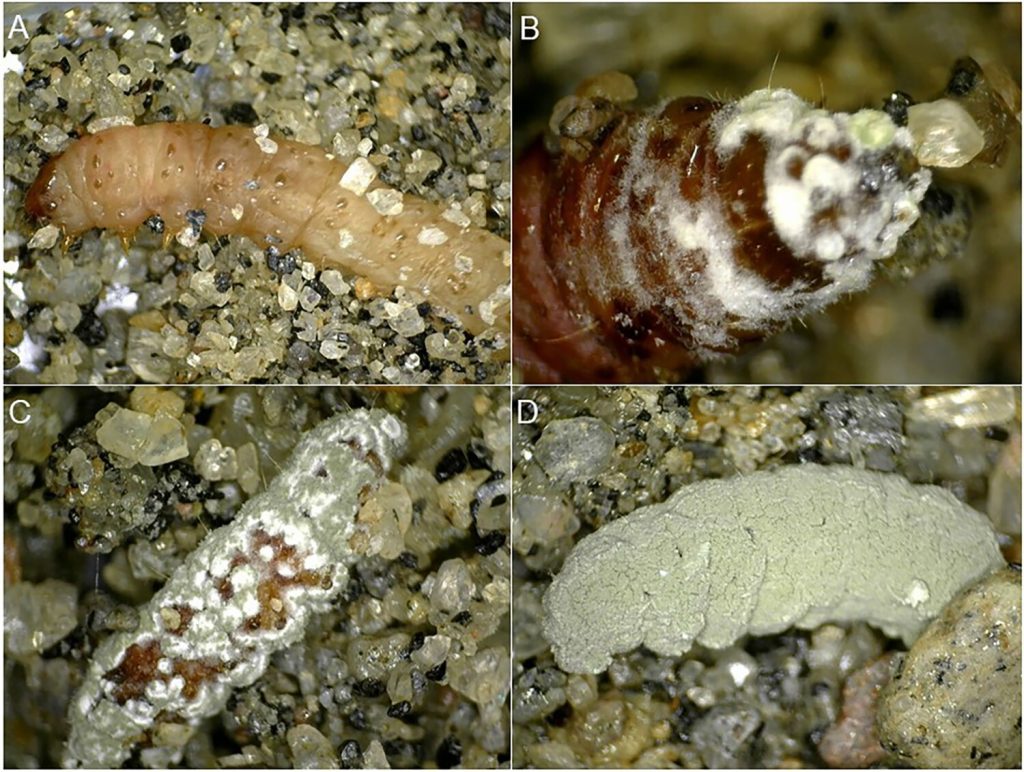

Pero este último estado no es el problema, sino la fase en la que son oruga. Resulta que la hembra pone cerca de 300 huevos en el suelo próxima a la planta de papa. Cuando eclosionan, 6 días después, las orugas de 1 milímetro de longitud, cavan hasta el tubérculo y comienzan a alimentarse de él, creando esos túneles que tal vez hemos encontrado mientras partimos una papa.

Los túneles no solo dañan la estructura del tubérculo, sino que dejan la puerta abierta a microorganismos que lo infectan y descomponen. Por su parte, la larva espera cerca de 18 días antes de formar una pupa en el exterior de la papa. Cuando eclosiona el adulto, el ciclo comienza de nuevo.

“El ciclo de vida de la polilla guatemalteca es muy cortico, dura más o menos unos 45 o 50 días. Imagínate cuántos ciclos de polilla pueden existir en un ciclo de cultivo ¡muchos!”, comenta Sáenz. Siendo así, la clave está en manejar la polilla antes de que pueda agujerear las papas. Allí es donde entran M. anisopliae y S. feltidae. Ambos son entomopatógenos, es decir, infectan insectos hasta matarlos. Su especialidad es enfermar a la polilla en su estado larval.

Salvar el sancocho, la economía papicultora y el medio ambiente

Usar microorganismos para controlar una plaga es una tarea delicada. Entran en juego un sinfín de variables, como la especie de plaga, su comportamiento y ciclo de vida, la concentración de los entomopatógenos y el momento en el que se aplican al cultivo.

Los miembros del grupo de investigación Biología de Plantas y Sistemas Productivos y UNIDIA, abordaron el problema midiendo la mortalidad de las larvas de polilla guatemalteca expuestas a varios hongos y nemátodos en distintas concentraciones.

Llegaron a la conclusión de que M. anisopliae y S. feltidae, en las concentraciones adecuadas, eran los candidatos más fuertes para combatirla, pues mataban al 88.9% y 98.2% de larvas, respectivamente. No obstante, lo hacían en tiempos distintos. El nemátodo era letal 2 días después de su aplicación, mientras que el hongo tardaba alrededor de 6 días.

Poner a trabajar a ambos microorganismos juntos requirió, entonces, lidiar con la diferencia en los tiempos de mortalidad. Cuando el hongo y el nemátodo eran aplicados al mismo tiempo, solo se manifestaba la acción de este último. Cuando se aplicaba el hongo y, después de seis días, el nemátodo, sucedía lo contrario, el hongo mataba a la larva y no se veía el efecto del nemátodo. No obstante, cuando fueron aplicados con un intervalo de 2 a 4 días, cada uno de ellos actuó en el momento preciso, acabando con el 100% de las larvas.

Cambiar pesticidas por hongos y gusanos

A la hora de pensar en controlar una plaga de insectos, de inmediato viene a la cabeza usar insecticidas. Lo hacemos en casa con productos como Raid, popular para acabar con las cucarachas. En cambio, al pensar en hongos recordamos esas fresas olvidadas en la nevera cuya pelusa gris nos advierte no comerlas.

La tradición de uso de insecticidas ha sido cara para el medio ambiente y la salud. Comúnmente contienen compuestos como los carbamatos y piretroides, tóxicos para varios organismos, incluyendo al ser humano. Otros compuestos, como los organoclorados, no se degradan con facilidad, así que se dispersan en el ambiente y son acumulados en cada eslabón de la cadena alimenticia.

“Los productores optan por aplicar productos químicos y hacer mezclas que, realmente, no son tan necesarias”, comenta Sáenz. Esta aplicación excesiva de agroquímicos resulta en impactos ambientales y sanitarios aún mayores.

Hay prácticas culturales como la elección de una buena semilla, la siembra en pequeños montes que dejen el tubérculo a una mayor profundidad, una cosecha oportuna y la rotación de cultivos, que pueden ayudar. Sumando el control biológico a través de M. anisopliae y S. feltidae, se pueden reducir las pérdidas y mejorar la calidad de la papa.

Así recomiendan los investigadores en su publicación que deben usarse estos microorganismos: “La aplicación combinada de nemátodos y hongos entomopatógenos para el control de la polilla guatemalteca en el campo puede planificarse con base en el monitoreo de los adultos y el desarrollo fenológico del cultivo de papa. Las aplicaciones deben dirigirse al suelo, antes de la siembra, y posteriormente a la base de la planta en la etapa previa a la formación del tubérculo”.

Los posibles usos de estos entomopatógenos podrían traducirse en mayores ganancias para los papicultores y, a nivel general, en la estabilización del precio del tubérculo. Lo mejor de todo es que estos microorganismos pueden comprarse con facilidad. “Normalmente, los nemátodos están empacados, por ejemplo, en arcilla o en una espuma. Se colocan en agua y salen porque son gusanos y se mueven fácilmente. El hongo normalmente viene en polvo. También se diluye en agua y se dispersa”, explica Sáenz.

Ni siquiera hay que invertir en herramientas: los aspersores manuales, comúnmente usados para asperjar con agroquímicos bastan para aplicarlos en el cultivo.

Como dice Sáenz, es cuestión de cambiar de chip. Reemplazar la imagen de la fresa en la nevera por un costal de papa de la mejor calidad. Un aspersor lleno de insecticidas por uno cargado de hongos y gusanos, y una economía inestable por una capaz de dar una vida digna a quienes la sostienen.