Abril de 2019. Zona rural de Maní, Casanare. Veintidós personas fueron hospitalizadas con síntomas agudos: fiebre, inflamación facial, dificultad respiratoria y complicaciones cardíacas. El Instituto Nacional de Salud confirmó el diagnóstico: enfermedad de Chagas adquirida por transmisión oral tras el consumo de alimentos contaminados. Fue uno de los brotes más numerosos registrados en Colombia en la última década y una advertencia ineludible: el Chagas no es una enfermedad del pasado, ni exclusiva del campo profundo.

Aunque en el imaginario colectivo persiste la idea de que se trata de un mal tropical erradicado o limitado a las picaduras de un “bicho” (transmisión vectorial), la realidad epidemiológica muestra un panorama distinto. A nivel nacional, la enfermedad persiste, se transmite por diversas vías y puede permanecer silenciosa en el cuerpo durante décadas antes de manifestarse con consecuencias potencialmente mortales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabiliza de 6 a 7 millones de infectados, y otros 100 millones que permanecen en riesgo. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que 12 millones de colombianos están en riesgo de contagio.

Anatomía de un parásito mortal

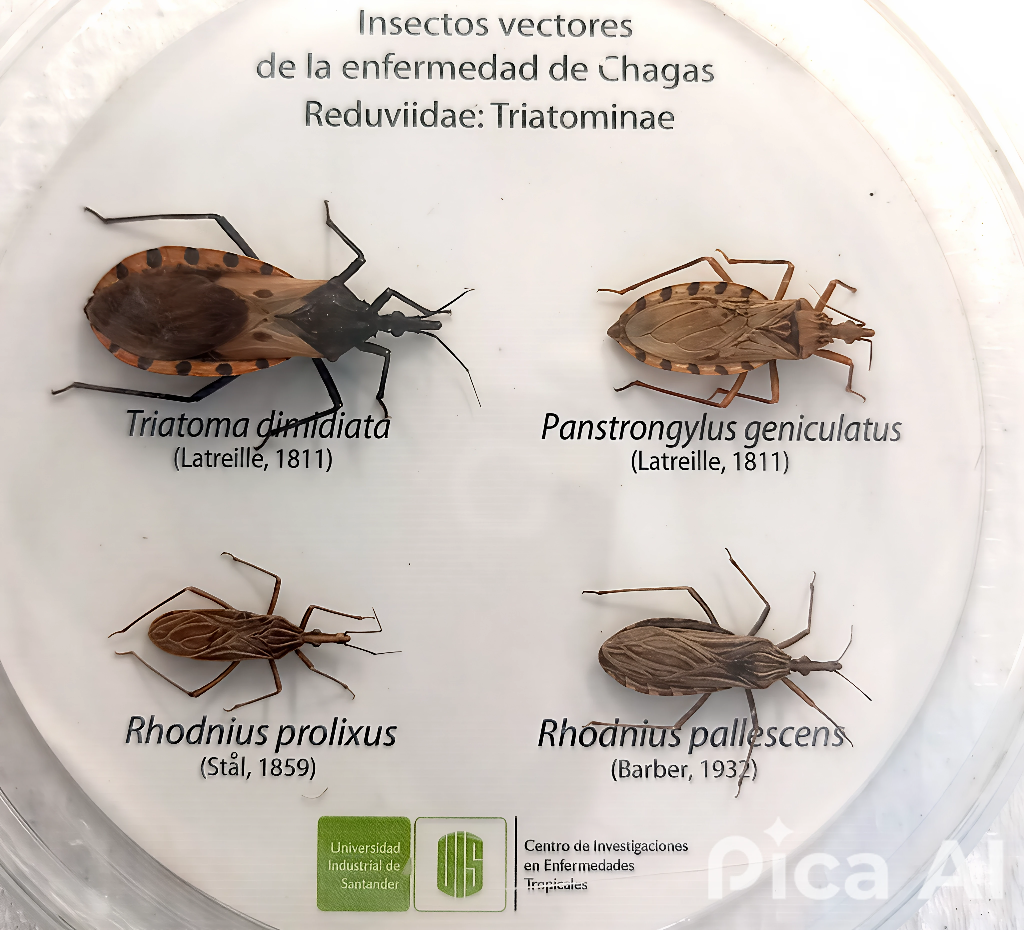

La enfermedad de Chagas —o tripanosomiasis americana— la produce Trypanosoma cruzi, un parásito microscópico experto en la discreción. “Es muy eficiente: se instala en un insecto y en cualquier mamífero, incluidos los humanos”, explica Claudia Cuervo, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. El insecto es un triatomino, un chinche que en Colombia le llaman pito y en el Cono Sur, vinchuca.

Cuando el chinche se alimenta de sangre, ingiere al parásito, se multiplica en su intestino y abandona al vector al momento de la defecación. El contagio ocurre si la persona se rasca la picadura o frota las heces en la piel, los ojos o la boca.

Una vez dentro del cuerpo, el parásito se refugia dentro de las células —principalmente cardiacas y musculares— y puede permanecer allí décadas. “Se ha documentado parásitos activos después de 40 años”, subraya Cuervo. La OMS estima que hasta el 30% de los infectados crónicos desarrollarán cardiopatías que pueden culminar en trasplante o muerte súbita.

“Es un parásito absolutamente exitoso. Infecta múltiples formas de vida en diversos ecosistemas. Lo hemos encontrado incluso en tierras frías, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar”, afirma Nubia Estella Matta, docente del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien ha recolectado muestras de sangre durante 20 años en distintos puntos de Colombia y ha descubierto el parásito en anfibios, reptiles, aves y mamíferos como la zarigüeya.

El Instituto Nacional de Salud (INS) señala que 66 municipios ya certificaron la interrupción de su transmisión intradomiciliaria, pero el insecto aún acecha en otros 34 en proceso de certificación. Aunque la transmisión vectorial sigue encabezando las estadísticas, no es la única ruta. De los 18 casos agudos registrados en Colombia en 2024, la mitad fue atribuida al chinche y la otra mitad a la vía oral con alimentos o bebidas que se contaminan.

Un estudio, publicado en The Lancet, analizó investigaciones realizadas en todo el continente sobre esta enfermedad. Encontró que, aunque la transmisión oral todavía se trata de brotes localizados y casos aislados, esta vía de infección es mucho más eficiente que la transmisión vectorial. “Progresa rápido y su letalidad es alta”, advierte Cuervo.

Zarigüeya, ¿portadora o protectora?

Tal vez el animal que más se ha documentado como portador del Trypanosoma cruzi, y que habita entornos cercanos al ser humano, es la zarigüeya, un animal de tan fácil adaptación que ha sido todo un reto para las autoridades locales. Alcaldías de ciudades capitales grandes como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras, las han registrado en zonas urbanas, particularmente, cerca de ríos o humedales con vegetación densa.

Francisco Javier Flórez, profesor de la Universidad de Antioquia, ha dedicado años al estudio y defensa de este animal injustamente marginado. “La zarigüeya es reservorio del parásito, pero no desarrolla la enfermedad. Vive con él sin que le afecte”, explica. El problema ocurre cuando el humano entra en contacto con fluidos del animal, ya sea por mordeduras, consumo de su carne cruda o manipulación inadecuada. Allí puede ocurrir el contagio.

Más allá de su rol no intencional como reservorio de T. cruzi, la zarigüeya cumple funciones ecológicas esenciales: dispersa semillas, controla plagas y forma parte de la cadena alimentaria. “No es un animal carismático. No es bonito según los estándares humanos. Y eso pesa. Nos cuesta valorar a los que no cumplen con nuestra idea de utilidad o estética”, dice el investigador.

En sus estudios, la profesora Matta encontró que los portadores activos más prevalentes son los anfibios: más del 30% de las muestras analizadas por el equipo de investigación de la profesora Matta, estaban infectadas. Pero lo más inquietante es el tamaño de los tripanosomas hallados en estos animales: “son parásitos hasta mil veces más grandes que los detectados en mamíferos o aves”, advierte la investigadora de la Universidad Nacional. Además, aún no se comprende del todo cómo ocurre la transmisión en estos animales.

Chagas, un reto complejo para la salud pública

En 2005 la enfermedad de Chagas fue reconocida como desatendida por la OMS. Esta clasificación indica que prolifera en comunidades empobrecidas y que, por lo tanto, conlleva consecuencias sociales y económicas, además del impacto en la salud.

Para Lídia Gual, investigadora postdoctoral en epidemiología de enfermedades zoonóticas en la Universidad de Carolina del Sur (EE. UU.), estas características la hacen una enfermedad muy compleja de estudiar. “La mayoría de los casos se presentan en lugares con insuficiente infraestructura o personal médico. Sus síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, o en la mayoría de los casos no hay síntomas y las personas infectadas llegan a la atención médica ya en su fase aguda”, sostiene.

Desde la atención de salud pública, señala que, con los nuevos hallazgos de la transmisión oral, se hace aún más difícil dar respuestas efectivas a las comunidades. Las estrategias de las autoridades de salud en Latinoamérica están enfocadas en la transmisión vectorial, es decir, en erradicar el llamado “pito” de los entornos humanos. Sin embargo, la epidemióloga alerta que se necesitan nuevos enfoques en las políticas públicas que buscan atender a esta problemática en el continente.

“Hay muchas zonas que ya no se consideran endémicas porque se eliminaron los triatominos –subfamilia de insectos a la que pertenecen los “pitos”– . Esto puede generar una falsa percepción de que ya no hay transmisión y crear un vacío aún mayor en el número de casos que se puedan detectar”

Lídia Gual, investigadora postdoctoral en epidemiología de enfermedades zoonóticas en la Universidad de Carolina del Sur (EE. UU.)

“Hay muchas zonas que ya no se consideran endémicas porque se eliminaron los triatominos –Subfamilia de insectos a la que pertenecen los “pitos”– de las casas. Esto puede generar una falsa percepción de que ya no hay transmisión y crear un vacío aún mayor en el número de casos que se puedan detectar”, argumenta la experta.

Casos de transmisión oral de Chagas ya han sido descritos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa y Venezuela. No obstante, varias regiones endémicas como México o Centroamérica no cuentan con reportes epidemiológicos de este tipo de trasmisión, asegura una investigación en la que participó Gual. Por supuesto, esto es un obstáculo para el control y vigilancia de Chagas en el continente.

Este tipo de infección podría estar mucho más cerca de lo que se cree. El estudio de Gual y sus colegas revela que el consumo de jugos de frutas o agua contaminadas -como vino de palma y la caña de azúcar-, o el contacto de alimentos con superficies, sin los cuidados higiénicos y sanitarios, son factores de alto riesgo para generar brotes.

“Si estas bebidas son preparadas en máquinas rudimentarias, un chinche se puede colar en el proceso y terminar en la bebida”, explica Matta. “Otra posibilidad es que los alimentos o bebidas queden expuestos en ambientes donde habita el insecto que pueden ser infectados con las heces y es una forma de llegar al humano”, añade.

La migración de especies, otro factor de riesgo

La alteración de los ecosistemas es otro factor de riesgo para el contagio de la enfermedad. Actividades como la deforestación, cambios en las fuentes de agua, ampliación de cultivos hacen que todo tipo de animales tengan que migrar y, seguramente, estar más cerca de los humanos. Gual alerta que para reducir el riesgo de esta y otras enfermedades zoonóticas, es fundamental mantener el equilibrio de los ecosistemas.

“Estas actividades pueden afectar a los ecosistemas de dos formas. Por una parte, alteran la biología, ya sea creando un microclima distinto con cambios de temperatura o acumulación de humedad. También, va a haber un cambio en las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles, insectos que vivían en esas zonas y que se van a tener que desplazar. Es allí donde las enfermedades zoonóticas se mantienen de forma natural”, explica la experta en epidemilogía.

Finalmente, advierte que aún falta investigación en esta materia. Hace un llamado para que Gobiernos nacionales, departamentales y locales, autoridades de salud y ambientales, academia y farmacéuticas se interesen más por crear planes y estrategias de vigilancia y atención a esta enfermedad, que ya son bastante limitados.