La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades tropicales desatendidas que más afecta a poblaciones vulnerables de América latina. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado constante a los Estados para prevenir, atender e investigar esta enfermedad, que se suma a otras como la leishmaniasis, la malaria y el dengue, también desatendidas.

Un grupo de investigadores Javerianos, articulan esfuerzos para responder a este llamado y reducir los impactos que causa Trypanosoma cruzi (T. Cruzi), el parásito responsable de la enfermedad de Chagas.

Chagas “es una enfermedad desatendida […] exacerbada por la pobreza, la guerra, la falta de infraestructura sanitaria. Pero, además, es una enfermedad olvidada, porque es silenciosa”, comenta Claudia Cuervo, profesora del Departamento de Microbiología, e integrante del Grupo de investigación de enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Es una enfermedad silenciosa porque las personas infectadas no presentan síntomas y pueden mantenerse así por años, lo que complica su diagnóstico oportuno y la prevención del contagio.

¿Por qué es tan difícil combatir la enfermedad de Chagas?

Para entender la enfermedad hay que reconocer quiénes son sus protagonistas: el pito, el parásito y el mamífero.

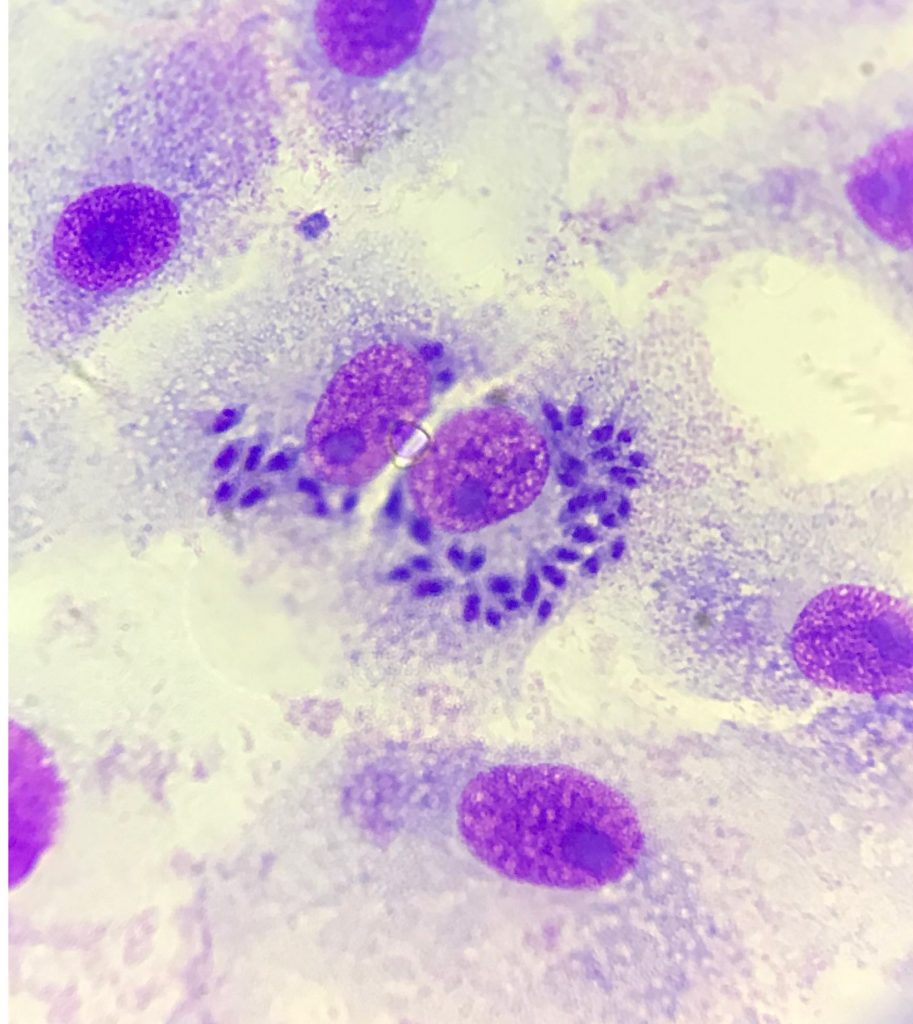

El responsable de su transmisión, o como se le conoce en términos científicos, los vectores, son un grupo de insectos conocidos como triatominos o pitos, como se conoce en Colombia. Luego de picar y alimentarse, defeca en la superficie de la piel del individuo del que se alimenta; la reacción a la picadura suele ser frotarse o rascarse, exponiendo el tejido a las heces del Pito y permitiendo que el parásito T. Cruzi ingrese al torrente sanguíneo y se aloje en las células de cualquier órgano del nuevo huésped, que puede ser un humano u otro mamífero.

Los parásitos alojados en los pitos pueden infectar, por ejemplo, a un cerdo después de ser picado. Otro pito puede convertirse en vector al alimentarse con la sangre del cerdo infectado y así el parásito cierra su ciclo de vida.

Los mamíferos infectados pueden permanecer sin sentir nada, pues contrario a lo que se cree, se padece la enfermedad de Chagas solo cuando existen síntomas, por lo que una persona podría estar en estado crónico de infección sin saberlo.

Desde 2020, todos los 14 de abril se conmemora el Día mundial de la enfermedad de Chagas, la atención en el mundo sobre la importancia de prevenir, atender y entender esta enfermedad.

La Organización panamericana de la salud declara que “unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas al Chagas y están en riesgo de contraer la enfermedad” mientras que, en Colombia, según el Instituto nacional de salud, en 2022 se notificaron al Sivigila 705 casos de enfermedad de Chagas, 66,7 % (470 casos) clasificados como casos crónicos y 33,3 % (235 casos) notificados para la vigilancia de Chagas agudo.

El tratamiento puede durar entre 40 y 60, y los fármacos utilizados pueden generan efectos secundarios adversos como pérdida de peso, náuseas, vómito, dolor de cabeza, vértigo y alteraciones en la sensibilidad y el movimiento del cuerpo. Si bien son efectivos en las fases iniciales posterior al contagio, su eficacia a medida que pasa el tiempo es controvertida

La extensa duración del tratamiento, las características socioeconómicas de quienes padecen esta enfermedad y los efectos adversos de los medicamentos, dificultan que los pacientes lo completen.

El potencial terapéutico que se esconde en las plantas colombianas

Ante este panorama, se hace necesario, por un lado, la búsqueda de estrategias más pertinentes para detectar la infección de manera temprana. Por otro, la creación de nuevos fármacos con menos efectos secundarios y que sean efectivos en todas las etapas de la enfermedad de Chagas. Es en esta dimensión donde los investigadores javerianos, exploraron alternativas en las plantas colombianas.

En la búsqueda de compuestos con potencial tripanocida en el universo de plantas colombianas, los investigadores empezaron realizando encuestas etnobotánicas en territorios como el municipio de Ortega, en Tolima, para recolectar información sobre las plantas utilizadas tradicionalmente para tratar dolencias como la leishmaniasis.

Aunque “las plantas son fuente de compuestos bioactivos, por tanto, el uso tradicional de las mismas debe ser conservado”, puntualiza el investigador Daniel Pardo, quien integró esta información en su trabajo doctoral.

Luego de recolectar información sobre el uso de plantas para atender la enfermedad de Chagas, los investigadores elaboraron extractos de las plantas seleccionadas y evaluaron en cada uno la capacidad para eliminar al parásito. En cantidades similares de extractos se expusieron individuos de T. Cruzi y se compararon los resultados.

La química detrás de la posible solución

Seleccionados los extractos que mejor funcionaron, estos se clasificaron y se caracterizaron químicamente para identificar cuáles fueron los compuestos presentes en cada muestra. Jorge Robles, profesor del departamento de Química e investigador integrante del Grupo de investigación de fitoquímica de la Universidad Javeriana, explica que esta identificación se logró aislando subgrupos de biomoléculas, llamadas terpenos, presentes en las plantas, mediante el uso de diversos disolventes: “los solventes con cualidades parecidas a las moléculas las extraen de toda la mezcla completa de la planta”, explica.

Por ejemplo, en la extracción con disolventes, se trituran las plantas y se sumergen en disolventes como etanol o hexano. Las biomoléculas se disuelven en él, el disolvente se separa, dejando una mezcla concentrada de estos componentes. Otra manera de hacerlo es la destilación al vapor; al calentar las plantas, los vapores de agua captan las biomoléculas y cuando se enfrían y condensan, se puede separar del agua.

Las preguntas de los investigadores no solo son cuáles extractos de plantas son más efectivos, sino también los mecanismos por los que eliminan a los parásitos. De esta manera exploran formas de enfrentar a la enfermedad de Chagas sin producir efectos adversos en los pacientes. Por eso, con subgrupos de las moléculas aisladas se siguieron haciendo pruebas para corroborar que los efectos esperados se mantuvieran.

Con esto, se buscó llegar a los componentes responsables de eliminar a los parásitos y una vez se elegidos esos candidatos, entró en juego la tecnología. Los investigadores encontraron que en otros trabajos se han utilizado varias moléculas de las plantas para enfermedades parasitarias como la leishmaniasis, pero la simulación computarizada pudo arrogar luces sobre cómo actúan.

Una manera eficaz de eliminar al T. Cruzi sin afectar a las células donde se aloja, es atacando los procesos esenciales que este utiliza para sobrevivir. La cisteína sintasa (CS) es una enzima que utilizan microrganismos para sus procesos metabólicos, pero no está presente en animales más complejos como nosotros.

La cisteína es un aminoácido esencial para la síntesis de proteínas y también juega un papel importante en la regulación del estrés oxidativo y la defensa antioxidante en los parásitos, pero sin cisteína sintasa, el parásito muere. A partir de distintas técnicas de simulación por computadora se hicieron interactuar los distintos terpenos del banco de moléculas con el que contaban los investigadores y la enzima cisteína sintasa de Trypanosoma cruzi (TcCS) para explorar cuáles podrían ser sus posibles inhibidores.

Los triterpenos Lupeol acetato (ACLUPE) y α-amirina (AMIR) son los compuestos más prometedores para inhibir la TcCS ya que, como si se tratara de una llave que ocupa una cerradura, tienen las características necesarias para ocupar el sitio activo de la enzima. Al pegarse, impiden que la cerradura funcione correctamente, lo que afecta la síntesis de cisteína y la producción de tripanotiona, un antioxidante crucial que protege al parásito contra el estrés oxidativo.

Ahora, de cara al futuro, los investigadores esperan testear estas moléculas aisladas con cultivos del parásito para corroborar los resultados anteriores. Una vez hecha esta corroboración es necesario pasar a pruebas en individuos infectados como ratones, para explorar su seguridad y eficacia además de “implementar aseguramiento de la calidad del extracto, saber cómo lo preparamos con buenas prácticas de manufactura, que los contenidos químicos y la actividad biológica se mantengan”, declara el investigador Daniel Pardo.

Esperan que sus investigaciones den luz verde para empezar con el desarrollo de fármacos que posibiliten una pelea más justa contra este parasito silencioso; así como aportar a la discusión sobre la necesidad de mirar hacia estas enfermedades olvidadas y desatendidas.