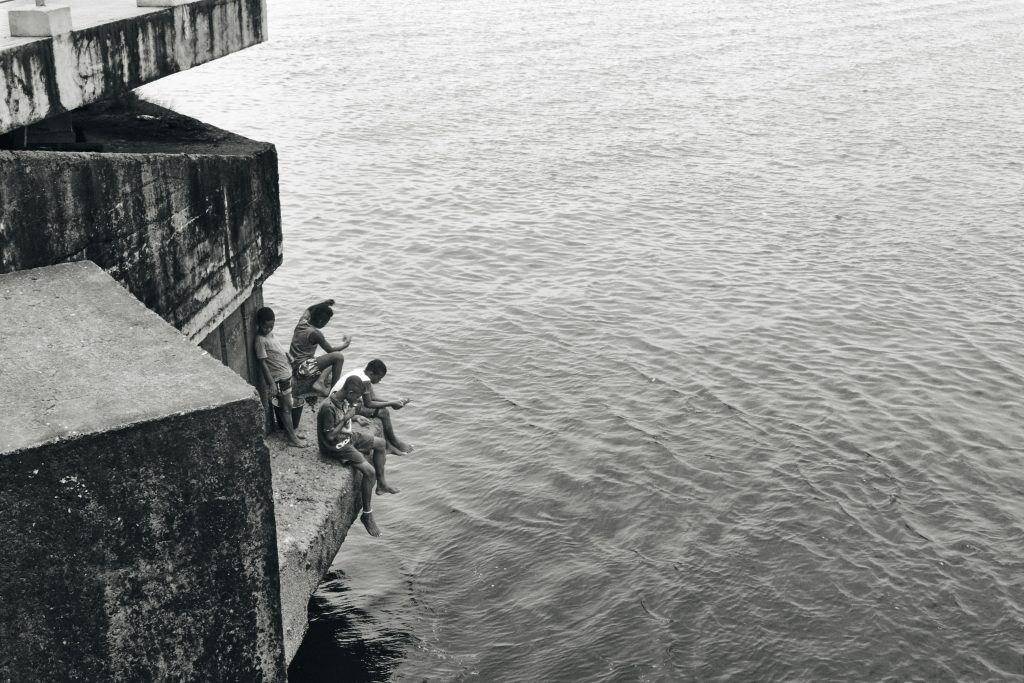

En comunidades pesqueras que han dependido históricamente del mar, la línea que separa sustento y amenaza se está borrando. Allí, la frontera tierra-agua es vida, cultura y economía, pero también un territorio en disputa con la naturaleza y el clima. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que aproximadamente el 28 % de la población mundial vive en áreas costeras, áreas expuestas a inundaciones y erosión—desgaste o pérdida progresiva del suelo y la costa—por el ascenso del mar y tormentas intensas. En lugares como Tumaco, Nariño, la amenaza ya se manifiesta con cierta frecuencia.

En este escenario, la ciencia deja de ser observadora pasiva y se convierte en guía para decidir qué proteger, cómo hacerlo y en qué momento. Con esa premisa, Andrés Enríquez, doctorando en Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana, así como en Ciencias del Mar en la Universidad Politécnica de Cataluña – Barcelona Tech, decidió aplicar un sistema de apoyo a la toma de decisiones, basado en sensores remotos, modelación numérica física y técnicas de machine learning a un entorno que hasta entonces le era desconocido. Su objetivo era combinar información física del océano con datos socioeconómicos y el conocimiento de la comunidad para construir un modelo capaz de entender y gestionar los riesgos costeros.

Un océano por descifrar

Bajo la evidencia documentada de que el nivel del mar aumenta aceleradamente, la investigación de Enríquez comenzó en 2020 con una beca de excelencia doctoral del Ministerio de Ciencias. El objetivo inicial era comprender cómo interactúan las fuerzas naturales y las condiciones humanas para producir escenarios de amenaza en Tumaco, municipio ubicado en el extremo sur del litoral Pacífico colombiano, en el departamento de Nariño.

Uno de los mayores retos fue la falta de datos. “Es un entorno de escasez de datos… cuando el modelo no tiene buenos datos de entrada, la salida y lo que vamos a representar no va a ser adecuado”, explica Enríquez. Para resolverlo, recurrieron a varias fuentes: datos históricos de la Dirección General Marítima y su Centro de Investigaciones Oceanográficas del Pacífico Colombiano —con registros de clima, oleaje, corrientes y relieve submarino— y observaciones satelitales procesadas con inteligencia artificial para identificar el uso y cobertura del suelo.

También realizaron mediciones directas en campo, con apoyo financiero de la Fundación WWB para la Investigación en Colombia, en las que documentaron el estado de manglares, la calidad del agua, los sedimentos y la topografía local.

A esto sumaron un componente clave, la interacción con la comunidad: “Acá tuvimos en cuenta a la gente, trabajamos con encuestas a expertos locales, personas de la zona. Eso es vital hacerlo en todos estos procesos de agua, ellos son quienes mejor conocen el lugar”, afirma Andrés Vargas, Profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Javeriana, coautor de la investigación. El propósito era evitar el error de imponer soluciones externas sin diálogo, que muchas veces, aunque técnicamente perfectas, generan rechazo y terminan en fracaso.

Toda esta información, diversa en origen y formato, se convirtió en la base para construir y ejecutar un modelo hidrodinámico acoplado a oleaje, una herramienta que simula mareas, corrientes y el efecto del viento en la costa. Durante dos años, Enríquez lo calibró y validó, pese a los altos costos computacionales, con apoyo del laboratorio de electrónica de la Universidad Javeriana e investigadores externos. La simulación representa con precisión cómo las fuerzas del océano impactan la línea de costa, estimando niveles de peligrosidad, cuotas de inundación y efectos del oleaje sobre zonas urbanas y ecosistemas costeros.

La ciencia de decidir

Más que limitarse a mapear amenazas, el objetivo era comparar y priorizar distintas medidas de adaptación según múltiples criterios, para decidir con qué intervenir primero y cómo hacerlo en cada lugar. Para ello, se desarrolló un sistema de soporte a la decisión (Decision Support System, DSS) que integra machine learning y orienta a comunidades y gestores frente a distintos escenarios de riesgo. En esta segunda fase se sumó Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua.

En gestión costera, las estrategias frente a estos fenómenos incluyen, por ejemplo, la construcción de infraestructura dura como diques, espolones, espigones, rompeolas, malecones. Sin embargo, como advierte Enríquez, “se ha empezado a evidenciar que este tipo de ingeniería dura puede traer problemas a largo plazo. Protege la costa al endurecerla, pero altera el transporte natural de sedimentos, la energía de las olas y los aportes de sedimento cambian, y eso provoca erosión en otros puntos clave de la zona”. Por ello, también surgen alternativas basadas en la naturaleza como la restauración de manglares o el relleno de playas; medidas de ingeniería blanda como elevar construcciones, modificar el uso del suelo o incluso la retirada planificada de comunidades.

“El sistema de toma de decisiones lo que hizo fue unir lo mejor de los mundos. No se quedó únicamente en señalar el riesgo de inundación o erosión y advertir el riesgo de determinada zona, sino que, a partir del conocimiento experto, indica espacialmente dónde conviene aplicar ingeniería dura o blanda, implementar soluciones basadas en la naturaleza o incluso planificar el retroceso o abandono de ciertas áreas”, explica Enríquez, también mágister en Hidrosistemas. Evaluar estas opciones requiere ponderar su eficacia técnica, costo, impacto ambiental, aceptación social y viabilidad a largo plazo.

Para ello, el DSS usó métodos de análisis multicriterio (MCDA) como ELECTRE, PROMETHEE y TOPSIS, que sirven para comparar opciones dando más o menos peso a criterios como el costo, el impacto ambiental o la eficacia. También incorporó lógica difusa, que evita clasificaciones demasiado rígidas y permite valorar puntos intermedios, y simulaciones de Montecarlo, que repiten miles de veces los cálculos para ver cómo la incertidumbre de los datos puede cambiar los resultados. Así, las decisiones que ofrece el sistema son más sólidas y ajustadas a la realidad.

El sistema de soporte a la decisión operaba con una resolución espacial de 10 por 10 metros, lo que permitía analizar cada píxel del territorio costero y determinar qué tipo de medida resultaba más adecuada para ese punto específico. Los resultados mostraron que la estrategia mejor posicionada era la adaptación del entorno construido, es decir, intervenciones como elevar viviendas existentes, reforzar estructuras para resistir oleajes y marejadas, mejorar materiales y técnicas de construcción, implementar drenajes eficientes o reubicar infraestructuras críticas fuera de zonas de riesgo inmediato.

El diagnóstico reveló problemas recurrentes de ocupación irregular de zonas de bajamar y la proliferación de viviendas sobre pilotes o palafitos, muchas de ellas levantadas con materiales precarios, sin estándares de seguridad y en condiciones de pobreza extrema. En este contexto, se identificó como una medida inmediata y viable fortalecer la infraestructura habitacional, una medida capaz de reducir la exposición al riesgo sin recurrir de entrada a costosos desplazamientos o intervenciones masivas (ingeniería blanda).

Sin embargo, el análisis multicriterio también dejó claro que la adaptación del entorno construido no es suficiente por sí sola. Existen zonas donde las soluciones basadas en la naturaleza, como el relleno y conservación de playas o la restauración de manglares, son viables y estratégicas, sobre todo en áreas que aún no han sido ocupadas indebidamente. Estas medidas, aunque más económicas, requieren grandes extensiones de terreno, lo que las hace complejas en áreas densamente pobladas.

En un territorio marcado por alta presión demográfica, tensiones sociales y una población que difícilmente aceptaría reubicaciones, la combinación de estrategias se perfila como la ruta más realista y equilibrada para enfrentar el riesgo costero.

Con datos y participación

El sistema orienta a los tomadores de decisiones sobre qué tipo de solución es más viable en cada lugar. A partir de ahí, afirma Vargas: “corresponde a ellos definir la acción específica que se llevará a cabo, según las posibilidades reales del contexto”. El modelo de DSS desarrollado por Enríquez y sus colegas no impone una respuesta única: ofrece un marco para visualizar consecuencias y comparar opciones con información completa. Esta metodología puede replicarse en cualquier comunidad costera siempre que existan datos fiables.

Además, tiene la posibilidad de integrar variables como densidad poblacional e infraestructura crítica para ajustar umbrales de riesgo según recursos y prioridades locales, articulando ciencia y tecnología con la gestión. Su enfoque ofrece a las comunidades costeras herramientas para enfrentar el avance del mar, convirtiendo el conocimiento en protección efectiva y esperanza tangible.