Las pandemias más devastadoras de la historia se originaron por el contacto de los humanos con un animal, como la ocasionada por la Peste Bubónica, durante el siglo XIV, que circuló en poblaciones de roedores. Otra, que vivimos en esta época actual, la covid-19, la cual se originó por el contacto con una especie de murciélago.

Esta relación entre especies y su efecto en la salud humana ha sido una preocupación constante de la comunidad científica entorno a la vigilancia y el estudio de las enfermedades zoonóticas, ya que representan una amenaza constante para la salud pública global.

De allí que, una investigación de la Pontificia Universidad Javeriana se oriente a explorar las enfermedades zoonóticas desconocidas en Colombia, que representan un alto riesgo para la salud debido a su inminente expansión, una elevada letalidad y una desatención en política pública.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen aproximadamente 1,415 microorganismos infecciosos que afectan a humanos, de los cuales el 61 % son de origen zoonóticos. Estas enfermedades pueden transmitirse a través del contacto directo con animales infectados, la ingesta de alimentos contaminados, picaduras de vectores como mosquitos y garrapatas, así como la inhalación de partículas en el aire.

Desde Bolivia hasta la Javeriana

Carlos Ramiro Silva Ramos es un médico boliviano apasionado por las enfermedades infecciosas. Llegó a la Pontificia Universidad Javeriana en 2018 para realizar la Especialización en Microbiología Médica. Luego, continuó con la Maestría en Ciencias Biológicas en el área de las enfermedades infecciosas.

Vivir la pandemia por al covid-19 lo acercó al estudio de enfermedades infecciosas de origen animal, un campo complejo y crítico para la salud pública del país. Gracias a su trabajo, obtuvo una beca para continuar el Doctorado en Ciencias Biológicas de la misma universidad. “El doctorado no solo cumplió las expectativas, sino que las sobrepasó”, comenta con orgullo.

Actualmente, Silva forma parte del grupo de investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, en cual ha centrado su atención en el estudio de las enfermedades febriles de origen zoonótico en el trópico colombiano.

“En muchas regiones tropicales, la comunidad médica se limita a diagnosticar enfermedades comunes como el dengue o la malaria, dejando de lado otras patologías que, aunque menos conocidas, pueden tener un gran impacto en la salud de la población”. Es por esta razón que durante su trabajo de doctorado decidió abordar otras causas menos conocidas de enfermedades febriles de origen zoonótico, entre las cuales destaca la Rickettsia

Rickettsia, importante causa de enfermedades febriles de origen zoonótico

Algunas de las enfermedades de origen zoonótico que han sido relegadas en los estudios científicos son las rickettsiosis, causadas por bacterias del género Rickettsia, las cuales circulan activamente en varias regiones del país. La rickettsiosis se transmite a los humanos por la picadura de diversos agentes como las garrapatas, uno de los vectores infecciosos más comunes, luego de los mosquitos.

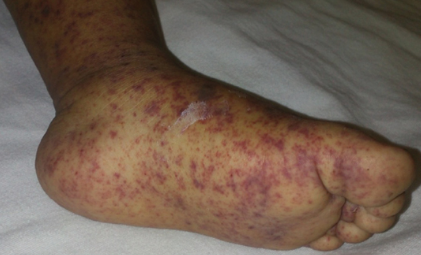

La especie más patógena del género de las rickettsias es la Rickettsia rickettsii, presente principalmente en zonas tropicales. Datos históricos entre 1934 y 1937 hacen referencia a la primera detección de Rickettsia rickettsii en el país, reportada por el médico Luis Patiño Camargo, en Tobia, Cundinamarca, con 62 muertes de los 65 casos reportados, una tasa de mortalidad del 95%, la cual es, hasta el momento, la más alta reportada por la comunidad científica a nivel mundial.

Sin embargo, sobre la Rickettsia rickettsii afirma Silva, “a pesar de la alta letalidad de la enfermedad, cayó en el olvido durante más de 60 años” pues se dejó de investigar por completo y quienes se infectaban eran diagnosticados con las zoonosis más conocidas, como fiebre amarilla o malaria, dificultando así su tratamiento.

La infección por Rickettsia rickettsii incluye fiebre, cefalea, mialgias, taquicardia, exantema y vómito, entre otros síntomas. La bacteria es transmitida por garrapatas asociadas con mamíferos silvestres como marsupiales, zarigüeyas y chigüiros (o capibaras), que podrían haber proliferado debido al desplazamiento de su hábitat silvestre, los recientes cambios en el uso de suelos y el cambio climático que facilita la presencia de microorganismos en regiones donde anteriormente no eran viables

Estudios realizados por Marylin Hidalgo, profesora del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, han revelado una situación alarmante en Villeta, Cundinamarca, relacionada con la presencia de Rickettsia rickettsii, al ser identificada como una región altamente endémica para la enfermedad causada por este patógeno.

También se han identificado casos severos de la enfermedad en otras regiones como el Urabá antioqueño, Córdoba y Cauca, lo que denota la pertinencia de dedicar investigaciones en el país para evitar propagaciones.

Los retos en la rickettsiosis: diagnóstico y notificación

El diagnóstico de enfermedades zoonóticas febriles resulta ser complejo debido a la diversidad de microorganismos y las distintas fases de la enfermedad. En muchas ocasiones, los protocolos existentes no están adecuadamente adaptados para manejar estas variaciones, complicando aún más la posibilidad de diagnóstico y atención.

Silva explica que, “en la fase aguda, los patógenos pueden tener una mayor presencia en la sangre, pero a medida que la enfermedad progresa, pueden infectar diferentes tejidos”, haciendo que las pruebas basadas en la detección en sangre sean ineficaces.

Por otro lado, el diagnóstico clínico en base a signos, síntomas y pruebas básicas de laboratorio no es tan efectivo. Además, las pruebas serológicas, que indican exposición previa, también presentan dificultades adicionales, ya que no revelan qué tan reciente fue la infección, aspecto crucial para relacionarla con la enfermedad febril al momento de la prueba.

A diferencia de países como Estados Unidos, Brasil y México, las rickettsiosis no están incluidas en el Sistema Nacional de Vigilancia de Colombia, a pesar de tener hasta 95% de tasa de letalidad. Esta omisión representa un riesgo significativo para la detección y tratamiento de estas enfermedades, además de obstaculizar el avance científico debido a la falta de bases de datos robustas.

En su tesis doctoral, Carlos Silva investiga cinco microorganismos zoonóticos responsables de enfermedades febriles en el trópico, de los cuales, salvo leptospira, tampoco están sujetos a notificación obligatoria en Colombia. El objetivo es aumentar el conocimiento sobre estas patologías poco estudiadas, integrarlas en la agenda de salud pública, motivar a nuevos profesionales a involucrarse en esta área y, en última instancia, lograr su inclusión en el Sistema Nacional de Vigilancia.